Réseau Natura 2000 Document D'objectifs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Département De L'ariège Carte Des Communes, EPCI Et Arrondissements

Département de l'ariège E F G H Carte des communes, EPCI et arrondissements 1 1 Réalisation : DDT 09 / SCAT / VD janvier 2014 Lézat-sur-Lèze Saint- D Quirc Lissac Labatut Canté Saint-Ybars Saverdun Mazères Arrondissement de Pamiers Justiniac CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun Sainte-Suzanne Villeneuve- CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun 2 du-Latou Brie 2 Sieuras Durfort Thouars- Loubaut Montaut sur-Arize Esplas Le Vernet Méras Le Fossat B C La Bastide- I J de-Besplas Unzent Gaudiès Castex CCCC dede LèzeLèze Saint-Martin- Bonnac Fornex d'Oydes Villeneuve- Saint-Amans du-Paréage Trémoulet Daumazan- Carla-Bayle Lescousse Bézac sur-Arize Artigat Lapenne La Bastide- Fabas Castéras de-Lordat Cérizols Saint-Michel Escosse Pamiers Sainte-Croix- Campagne- Le Carlaret Saint-Félix- Sainte-Foi Volvestre sur-Arize Les Bordes- Lanoux Ludiès de-Tournegat sur-Arize CCCC dudu PaysPays dede PamiersPamiers 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Madière Saint-Amadou Mirepoix 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Montfa Pailhès La Tour- Malegoude Manses Sabarat Saint-Victor- du-Crieu Vals Betchat Tourtouse Mérigon CCCC dede l'Arizel'Arize Monesple Les Pujols Cazals- Bédeille CCCC dede l'Arizel'Arize Rouzaud Saint-Jean Teilhet -du-Falga des-Baylès Bagert Lasserre Mauvezin-de- Saint- CCCC dudu PaysPays dede MirepoixMirepoix Sainte-Croix Les La Bastide- Montardit Montégut- Bauzeil Verniolle Arrondissement Taurignan- Camarade Le Mas-d'Azil Benagues Issards Rieucros du-Salat Plantaurel Besset Roumengoux Mercenac Castet -

Route Du Catharisme Et Du Moyen-Age

© ADT 09 © ADT Route du Catharisme et du Moyen-Age Plongez au cœur de l’époque médiévale en Ariège-Pyrénées Berguedà… De châteaux en chapelles romanes en passant par les cités médiévales comme Mirepoix et Saint-Lizier, un patrimoine d’exception vous attend sur la Route transfrontalière du Catha- risme et du Moyen âge. Murs, absides, contreforts, clochers… Vous n’auriez jamais imaginé que les pierres aient tant à raconter ! Si vous faites une halte pour profiter de la beauté des paysages, vous sentirez peut-être même le souffle de l’Histoire… Routes Touristiques Ariège-Pyrénées – Berguedà 1 A B C A66 D E 9 Lézat 1 Saverdun Pour plus d’info, cliquez sur les numéros Le Fossat vers Ste-Croix Carcassonne Volvestre PAMIERS 10 Vals 11 Tourtouse 1 Le Mas Mirepoix d’Azil 12 25 vers Tarbes Varilhes 2 Lourdes La Bastide- 2 de-Sérou N20 St-Lizier Camon 13 ST-GIRONS Combelongue 3 25 8 15 FOIX Roquefixade 4 5 16 17 Lavelanet Castillon-en-Couserans vers Perpignan Massat N20 6 Sentein Oust Montségur Seix 7 Tarascon- sur-Ariège 14 1 Village de Tourtouse page 4 17 3 2 Cathédrale, cloître et trésor de Saint-Lizier page 4 3 Ville de Saint-Girons page 4 20 19 4 Eglise d’Audressein ou chapelle de Tramessaygues page 4 Les Lordat 5 Chapelle Saint-Pierre page 4 Cabannes Montaillou Vicdessos 21 6 Eglise fortifiée de Sentein page 4 Olbier 18 7 Eglise Notre Dame de Vic d’Oust page 5 23 8 Abbaye de Combelongue page 5 Usson 9 Ville de Lézat-sur-Lèze page 5 Ax-les-Thermes 17 22 25 10 Ville de Pamiers page 5 11 Eglise rupestre de Vals page 5 Quérigut 12 Cité de Mirepoix -

Document 7 - Zones

DOCUMENT 7 - ZONES : ANNEXE 8 – Liste des zones géographiques ANNEXE 8bis – Liste des zones infra-départementales ANNEXE 8ter – Liste et composition des mouvements d’unité de gestion (MUG) ANNEXE 9 – Liste des écoles par zone géographique et infra-départementale ANNEXE 8 DEPARTEMENT : ARIEGE MOUVEMENT 2019 ----------------- LISTE DES ZONES GEOGRAPHIQUES (ECRAN 1) Pour chaque zone géographique ci-dessous, il y a : - 1 voeu adjoint élémentaire (ENS ECEL) - 1 voeu adjoint maternelle (ENS ECMA) ZONE 1 : ECOLES RATTACHEES AUX COLLEGES DE LAVELANET ZONE 2 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE AX LES THERMES ZONE 3 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE TARASCON-VICDESSOS (sauf QUERIGUT) ZONE 4 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE SEIX (sauf USTOU) ZONE 5 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE SAINT GIRONS (sauf SAINT JEAN DU CASTILLONNAIS, ORGIBET et SENTEIN) ZONE 6 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE LE MAS D’AZIL ZONE 7 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE LEZAT ZONE 8 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE MIREPOIX ZONE 9 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE MAZERES ZONE 10 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE SAVERDUN ZONE 11 : ECOLES RATTACHEES AUX COLLEGES DE PAMIERS ZONE 12 : ECOLES RATTACHEES AU COLLEGE DE FOIX ZONE 13 : COMMUNE DE SENTEIN Pour les zones ci-dessous, il y a 1 vœu chargé d’école (ENS DE) ZONE 14 : COMMUNE DE QUERIGUT ZONE 15 : COMMUNE DE SAINT JEAN DU CASTILLONNAIS ZONE 16 : COMMUNE D’USTOU ZONE 17 : COMMUNE D’ORGIBET ANNEXE 8bis DEPARTEMENT : ARIEGE MOUVEMENT 2019 ----------------- LISTE DES ZONES INFRA-DEPARTEMENTALES (ECRAN 2) Elles sont au nombre -

Cartographie Des Territoires Couverts Par Le Dispositif MAIA En Ariège

Cartographie des territoires couverts par le dispositif MAIA en Ariège PAYS DU COUSERANS Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saint-Girons Portes du Couserans Bagert, Barjac, La Bastide-du-Salat, Saint-Lizier Bédeille, Betchat, Caumont, Cazavet, Oust Cérizols, Contrazy, Fabas, Gajan, Massat Lacave, Lasserre, Lorp-Sentaraille, Castillon Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte- Sainte-Croix Volvestre Croix, Mercenac, Mérigon, Montardit, Labastide de Sérou Montesquieu-Avantès, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Prat-Bonrepaux, Saint-Lizier, Sainte-Croix-Volvestre, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux, Tourtouse Couserans Ouest Antras, Argein, Arrien-en-Bethmale, Arrout, Aucazein, Audressein, Augirein, Balacet, Balaguères, Bethmale, Bonac- Irazein, Les Bordes-sur-Lez, Buzan, Castillon-en-Couserans, Cescau, Engomer, Eycheil, Galey, Illartein, Montégut-en-Couserans, Moulis, Orgibet, Saint-Girons, Saint-Jean-du- Castillonnais, Saint-Lary, Salsein, Sentein, Sor, Uchentein, Villeneuve. Couserans Est Aigues-Juntes, Aleu, Allières, Alos, Alzen, Aulus-les-Bains, La Bastide-de- Sérou, Biert, Boussenac, Cadarcet, Castelnau-Durban, Clermont, Couflens, Durban-sur-Arize, Encourtiech, Ercé, Erp, Esplas-de-Sérou, Lacourt, Larbont, Lescure, Massat, Montagagne, Montels, Montseron, Nescus, Oust, Le Port, Rimont, Rivèrenert, Seix, Sentenac- d'Oust, Sentenac-de-Sérou, Soueix- Rogalle, Soulan, Suzan, Ustou. PAYS DES PORTES D’ARIEGE Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saverdun Arize-Lèze Artigat, La Bastide-de-Besplas, Les Bordes-sur-Arize, Pamiers Ouest Camarade, Campagne-sur-Arize, Carla-Bayle, Pamiers Est Castéras, Castex, Daumazan-sur-Arize, Durfort, Le Fossat Fornex, Le Fossat, Gabre, Lanoux, Lézat-sur-Lèze, Le Mas d’Azil Loubaut, Le Mas-d'Azil, Méras, Monesple, Montfa, Pailhès, Sabarat, Saint-Ybars, Sainte-Suzanne, Sieuras, Thouars-sur-Arize, Villeneuve-du-Latou Portes d’Ariège La Bastide-de-Lordat, Bonnac, Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trémoulet, Le Vernet, Villeneuve-du-Paréage. -

Rapport Engomer Version 1.0.Odt Référence XXXXXXX Proposition N° D1801013 Référence Commande Maître D’Ouvrage Préfecture De L'ariège

8 1 0 2 - s e u q s i r o é G ’ p l A Préfecture de l'Ariège Direction Départementale des Territoires de l'Ariège Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune d'Engomer Note de présentation Dossier prescrit par l'arrêté préfectoral du XX XXXXX XXXX Dossier approuvé le : Maître d’ouvrage a Préfecture de l'Ariège ALP'GEORISQUES - Z.I. - 52, rue du Moirond - Réalisation Bâtiment Magbel - 38420 DOMENE - FRANCE Alp’Géorisques Tél. : 04-76-77-92-00 Fax : 04-76-77-55-90 sarl au capital de 18 300 € Référence XXXXXXX Version 1.0 Siret : 380 934 216 00025 - Code A.P.E. 7112B N° TVA Intracommunautaire : FR 70 380 934 216 Email : [email protected] Date Juillet 2018 Édition 09/08/2018 Site Internet : http://www.alpgeorisques.com/ Identification du document Projet PPRN Engomer Titre Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune d'Engomer Document rapport Engomer version 1.0.odt Référence XXXXXXX Proposition n° D1801013 Référence commande Maître d’ouvrage Préfecture de l'Ariège Maître d’œuvre ou AMO Modifications Version Date Description Auteur Vérifié par 1.0 Juillet 2018 Document provisoire EP DMB Diffusion Chargé d’études Eric PICOT 04 76 77 92 00 Papier Diffusion Numérique Archivage N° d'archivage (référence) XXXXXXX Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune d'Engomer - Note de Titre présentation Département Ariège (09) Commune(s) concernée(s) Engomer Cours d'eau concerné(s) Rivière le Lez Région naturelle Ariège – Midi-Pyrénées Thème PPRN Mots-clefs PPRN Engomer TABLE DES MATIÈRES 1 PRÉSENTATION DU PPRN.................................................................................................7 1.1. -

3B2 to Ps Tmp 1..96

1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Plan Departemental De Distribution Des Masques En Ariege

PLAN DEPARTEMENTAL DE DISTRIBUTION DES MASQUES EN ARIEGE DECOUPAGE TERRITORIAL Lieux de distribution des masques SECTEURS DE Lieu de stockage des PERMANENCE DE SOINS Coordonnées de notre masques pour CCSS Communes (PDS) contact professionnels de santé (numéro : nom) libéraux N° 1 - LE FOSSAT Durfort, Lanoux, Le Fossat, Monespl e, Pailhès, Sieuras, Villeneuxe-du-Latou Mairie de SAVERDUN Camarade, Campagne-sur-Arize, Castex, Daumazan-sur-Arize, Fornex, Gabre, La 31 Grande Rue N° 2 - LE MAS D'AZIL Bastide-de-Besplas, Le Mas d'Azil, Les Bordes-sur-Arize, Loubaut, Méras, Montfa, 09700 SAVERDUN SAVERDUN Sabarat, Thouars-sur-Arize Tél :05.61.60.30.31 de 8 h 30 à 12 h de 14 h à 17 h 30 N° 16 - LEZAT-SUR-LEZE Lézat-sur-Lèze, Sainte-Suzann e, Saint-Ybars samedi de 9 h à 12 h Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, La Bastide-de-Lordat, Labatut, Le Vernet, N° 7 - SAVERDUN Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trèmoulet Artix, Arvigna, Bénagues, Bézac, Bonnac, Calzan, Cazaux, Coussa, Crampagna, Mairie de Pamiers N° 5 et 6 - Dalou, Escosse, Gudas, La Tour-du-Crieu, Le Carlaret, Les Issards, Les Pujols, 1 Place du Mercadal PAMIERS EST OUEST Lescousse, Loubens, Ludiès, Madière, Malléon, Montégut-Plantaurel, Pamiers, Rieux- PAMIERS 05.61.60.95.65 ET de-Pelleport, Saint-Amadou, Saint-Amans, Saint-Bauzeil, Saint-Félix-de Rieutord, 09100 PAMIERS VARILHES Saint-Jean-du-Falga, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Michel, Saint-Victor-Rouzaud, de 8 h 30 à 12 h Ségura, Unzent, Varilhes, Ventenac, Verniolle, Villeneuve-du-Paréage, Vira de 13 h 30 à 17 h Arabaux, -

ASSAINISSEMENT EN ARIÈGE Mauzacmauzac

ASSAINISSEMENT EN ARIÈGE MauzacMauzac MontautMontaut CapensCapensCapens Saint-sulpice-sur-lezeSaint-sulpice-sur-lezeSaint-sulpice-sur-leze MarquefaveMarquefave CarbonneCarbonneCarbonne MontgazinMontgazin LacaugneLacaugne Salles-sur-garonneSalles-sur-garonneSalles-sur-garonne LacaugneLacaugneLacaugne Lézat-sur-LèzeLézat-sur-LèzeLézat-sur-Lèze Lavelanet-de-commingesLavelanet-de-commingesLavelanet-de-comminges Rieux-volvestreRieux-volvestreRieux-volvestre MailholasMailholas LatrapeLatrapeLatrape Saint-YbarsSaint-YbarsSaint-Ybars CastagnacCastagnacCastagnac Gensac-sur-garonneGensac-sur-garonne BaxBaxBax Gensac-sur-garonneGensac-sur-garonne MassabracMassabrac CanensCanens GoutevernisseGoutevernisse CanensCanensCanens LapeyrereLapeyrereLapeyrere Villeneuve-Villeneuve-Villeneuve- CC du Canton de Saverdun Montesquieu-volvestreMontesquieu-volvestre Sainte-SuzanneSainte-SuzanneSainte-Suzanne LatourLatourLatour du-Latoudu-Latoudu-Latou Saint-christaudSaint-christaudSaint-christaud LoubautLoubaut DurfortDurfortDurfort Thouars-Thouars-Thouars- LoubautLoubautLoubaut SieurasSieurasSieuras DurfortDurfort GouzensGouzens sur-Arizesur-Arizesur-Arize MérasMéras LeLeLe Fossat FossatFossat LeLeLe plan planplan LaLaLa Bastide- Bastide-Bastide- FornexFornexFornex CastexCastexCastex MontberaudMontberaud de-Besplasde-Besplasde-Besplas Carla-BayleCarla-BayleCarla-Bayle Daumazan-Daumazan-Daumazan- sur-Arizesur-Arizesur-Arize LahitereLahitereLahitere sur-Arizesur-Arizesur-Arize ArtigatArtigatArtigat LahitereLahitere LapenneLapenneLapenne FabasFabas CastérasCastérasCastéras -

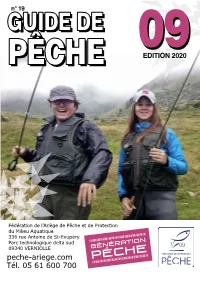

Guide De Guide De

n° 19 GUIDEGUIDE DEDE 09 PÊCHEPÊCHE 09EDITION 2020 Fédération de l’Ariège de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 336 rue Antoine de St-Exupéry Parc technologique delta sud 09340 VERNIOLLE peche-ariege.com Tél. 05 61 600 700 ariegepyrenees.com Crédit : Arnaud Späni - Agence TAO TAO : Arnaud Späni - Agence Crédit Editorial Amis.es pêcheurs.ses, Notre département possède un réseau hydrographique riche d’une population piscicole très diversiée. L'Eau est précieuse. Lister l’importance qu’elle occupe dans notre vie et dans la Vie elle-même, puisqu’elle en est la source, nous révèle combien elle est indispensable à l’Humanité. Sans elle, la Vie s’arrête, tout simplement. Menacée qualitativement et quantitativement par les besoins sans cesse grandissant d’une société en mutation, l’eau est l’élément que les fédérations de pêche départementales de France observent et analysent au quotidien. Cette vigilance, les personnels des fédérations et les bénévoles des AAPPMA, la mettent au service de la pêche par des actions de protection, de valorisation, de consolidation, dans l’écoute permanente des souhaits des pêcheurs et en veillant simultanément à la préservation des milieux. Depuis de nombreuses années, nous sensibilisons toutes les générations de pêcheurs à la protection de l’eau qui est source du plaisir dans le loisir pêche. C’est à chacun de se mobiliser par ses comportements et actions, par l’acquisition et le partage des connaissances des milieux. Nous sommes TOUS acteurs de l’état du monde. C’est ensemble, au sein de nos structures associatives, qu’en tant que pêcheurs responsables, nous pouvons unir nos forces et être présents et actifs pour défendre rivières et lacs. -

La Vallée De La Bellongue (Pyrénées-Couserans) Au Moyen Âge Stéphane Bourdoncle, Florence Guillot, Thibaut Lasnier, Hélène Teisseire, Bourdoncle Stéphane

La vallée de la Bellongue (Pyrénées-Couserans) au Moyen Âge Stéphane Bourdoncle, Florence Guillot, Thibaut Lasnier, Hélène Teisseire, Bourdoncle Stéphane To cite this version: Stéphane Bourdoncle, Florence Guillot, Thibaut Lasnier, Hélène Teisseire, Bourdoncle Stéphane. La vallée de la Bellongue (Pyrénées-Couserans) au Moyen Âge. Revue de Comminges et des Pyrénées centrales, Société des Études du Comminges, 2006, 2006 (2), pp.173-208. hal-02458385 HAL Id: hal-02458385 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02458385 Submitted on 28 Jan 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. La vallée de la Bellongue (Pyrénées-Couserans) au Moyen Age Stéphane BOURDONCLE1 Florence GUILLOT2 Thibaut LASNIER3 Hélène TEISSEIRE4 La vallée de la Bellongue est située dans les Pyrénées centrales françaises entre les départements de l’Ariège et de la Haute-Garonne. Elle a été pendant deux ans le cadre d’une prospection archéologique doublée d’une enquête documentaire réalisée par Hélène TEISSEIRE et Florence GUILLOT, d’une étude linguistique par Stéphane BOURDONCLE, en même temps qu’une recherche de Master 1 menée par Thibaut LASNIER qui en inventoriait les sites fortifiés 5 . Ces actions s’intègrent au Programme Collectif de Recherche mené depuis 2004 sur le sujet « Naissance, fonctions et évolutions des fortifications à l’époque médiévale dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges »6. -

Rapport Annuel 2018

SERVICE DES EAUX DU COUSERANS 13 Route de Toulouse 09190 Saint – Lizier Tel : 05 34 14 33 00 [email protected] Rapport annuel sur le prix et la qualité des services Eau Assainissement Collectif Assainissement Autonome 2018 Application de la Loi n°95-101 du 2 février 1995 et du Décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement Service des Eaux rapport 2018 sur le prix du Couserans et la qualité du service SOMMAIRE PARTIE 1 : PRESENTATION DU SERVICE _________________________________________________________ 3 PARTIE 2 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE _____________________________________________________ 5 A – LES INDICATEURS TECHNIQUES ___________________________________________________________________ 5 1 – PRODUCTION ___________________________________________________________________________________________ 5 1.1 LA TOURASSE ________________________________________________________________________________________ 5 1.2 LAS TOUASSES ________________________________________________________________________________________ 5 1.3 LADOUX ____________________________________________________________________________________________ 5 1.4 RILLE _______________________________________________________________________________________________ 5 1.5 SENGOUAGNEICH _____________________________________________________________________________________ 6 1.6 AUTRES RESSOURCES __________________________________________________________________________________ 7 1.7 -

Aprile 1975, Sull'agricoltura Di Montagna E Di Talune 3, Paragrafo 3

19 . 5 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 128/33 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia ) (75/271/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ^EUROPEE, alto e il punto più basso della SAU del comune ; che un esame dettagliato è stato effettuato dalla visto il trattato che istituisce la Comunità economica Commissione con l'aiuto segnatamente di uno studio europea, di pendenze per km2 ( 20 % e più ) per togliere le incertezze risultanti dal criterio di dislivello summen vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 zionato ; che tale esame ha preso anche in consi aprile 1975 , sull'agricoltura di montagna e di talune derazione la possibilità offerta dall'articolo 3 , para zone svantaggiate ( 1 ), in particolare l'articolo 2, para grafo 3 , terzo trattino , della direttiva 75/268/CEE di grafo 2, combinare i due fattori : altitudine e pendenza, purché con tale combinazione si giunga allo stesso svantaggio totale ; che si può pertanto affermare che vista la proposta della Commissione, solo un numero assai limitato di comuni situati ai limiti delle zone di montagna , comunicate non ri visto il parere del Parlamento europeo, spondono pienamente alle condizioni richieste, ma soddisfano tuttavia quelle dell'articolo 3 , paragrafo visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ), 4, di detta direttiva ; che, essendo la loro economia strettamente legata a quella dei comuni limitrofi, essi considerando che il governo