Urbanismo Dixit. Inquisiciones

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Relación De Monumentos Históricos Del Perú

Ministerio de Cultura Instituto 'Nacional de Cultura Centro Nacional de Información Cultural Relación de Monumentos Históricos del Perú Lima, Diciembre de 1999 Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura _INC f')Nr Instituto acional de Cultura Cemro Nacional de Información Cultural Relación de Monumentos Históricos del Perú Lima, Diciembre de 1999 Ministerio de Cultura Instituto Nacional de Cultura Centro Nacional de Información Cultural Lima, Perú Relación de Monumentos Históricos del Perú Dirección César Coloma Porcari Investigación y elaboración : Luis Meneses Hermoza Hecho el Depósito Legal N° 15013099 - 4675 Ministerio de Cultura INTRODUCCION La necesidad de tener un registro completo de todos los monumentos declarados del país siempre ha sido imperiosa, no solamente por ser un medio eficaz que evite el deterioro y desaparición de ellos sino, también, por constituirse en un elemento valorativo de nuestro patrimonio y un medio adecuado para alimentar la visión de él y de la cultura nacionales en la conciencia colectiva. Asimismo, lleva a diagnosticar el nivel de conciencia e identidad nacional de todos los que estamos trabajando por la cultura del país. Por ello, y cumpliendo con los objetivos y funciones correspondientes a este Centro Nacional de Información Cultural, órgano de línea del Instituto Nacional de Cultura, entregamos, por primera vez, la Relación de Monumentos Históricos del Perú, que es la más completa y veraz realizada hasta la fecha. Este trabajo contiene el listado de los inmuebles edificados a partir del siglo XVI, es decir, desde la invasión española, hasta el siglo XX. Se inicia este inventario con la relación de las zonas monumentales declaradas en quince departamentos de la República y la Provincia Constitucional del Callao, con sus respectivos límites. -

Rico Camps, Daniel. Antecedentes Y Valoración Del Patrimonio Cultural Del Perú

This is the published version of the bachelor thesis: Narro Carrasco, Jorge Luis; Rico Camps, Daniel. Antecedentes y valoración del patrimonio cultural del Perú. 2011. This version is available at https://ddd.uab.cat/record/77028 under the terms of the license Antecedentes y Valoración del Patrimonio Cultural del Perú Tesina para optar la Suficiencia Investigadora del Programa de Doctorado en Humanidades Autor: Jorge Luis Narro Carrasco Director: Dr. Daniel Rico Camps INDICE Presentación Breve Visión 8 Introducción 10 Primera Parte I. Valoración del Patrimonio Cultural del Perú y lo más importante del Patrimonio Cultural reconocido 1. Precedentes del Patrimonio Cultural en el Perú 12 2. Valoración del Patrimonio Cultural 16 3. Patrimonio Cultural más importante reconocido a la actualidad 20 3.1 Arqueológico 20 3.1.1 Zonas Arqueológicas y Sitios de Excavación: 20 a) Huaca Rajada. Tumbas Reales del Señor de Sipán 21 b) El Señor de Sicán. Batan Grande Lambayeque 21 c) Chan Chan. Trujillo. La Libertad 22 d) La Dama de Ampato. Arequipa 23 e) Ciudadela de Caral. Lima 23 3.1.2 Zonas Arqueológicas Turísticas 23 a) Macchu Picchu 23 b) Las Líneas de Nazca 24 3.2 Histórico - Artístico 24 a) Zonas Monumentales 24 b) Ambientes Urbano Monumentales 24 c) Monumentos Históricos Artísticos 25 3.3 Bibliográfico y Monumental 26 a) Patrimonio Bibliográfico 26 b) Patrimonio Documental 27 2 c) Patrimonio Artístico 27 d) Patrimonio Fotográfico 28 e) Patrimonio Filmográfico 30 3.4 Patrimonio cultural de la humanidad 30 3.5 En el campo del Folklore 31 3.6 En el campo de la Música 32 Segunda Parte II. -

Violencia Politica En El Peru

Violencia política en el Perú 1980-1988 VIOLENCIA POLITICA EN EL PERU 1980-1988 TOMO I DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. 1989 Diseño de Carátula: Felipe Cortázar © DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo León de la Fuente 110, Lima 17- Telf. 617309 Setiembre de 1989 CONTENIDO TOMO I INTRODUCCION 9 I Fuentes y metodología 11 II Contenido del dossier 14 CAPITULO 1 : ESTADISTICAS DE LA VIOLENCIA 21 1. Cifras sobre atentados 23 A. Atentados según la elaboración de Desco 24 B. Atentados según el Ministerio del Interior 28 C. Algunos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas 30 2. Cifras sobre víctimas 34 A. Ministerio de Defensa 34 B. Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior 36 C. Comisión Especial de Pacificación del Senado 37 D. Elaboración propia de Desco 40 3. Otros aspectos de la violencia política 47 CAPITULO 2: CRONOLOGIA DE LA VIOLENCIA POLITICA 63 1. Principales hechos de la violencia política 6 5 2. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 183 3. Comando Democrático "Rodrigo Franco" 251 4. Miembros de las fuerzas del orden victimados 259 5. Atentados selectivos : 1985 - 1988 299 6. Víctimas durante el toque de queda en Lima metropolitana: febrero 1986 - julio 1987 337 7. Lista de Decretos Supremos que establecen el estado de emergencia 347 CAPITULO 3: ALGUNAS OPINIONES SOBRE EL FENOMENO DE LA VIOLENCIA POLITICA EN EL PERU 365 1. Partidos políticos 367 A. Dirigentes del Partido Acción Popular frente a la violencia política 367 B. Dirigentes del Partido Popular Cristiano frente a la violencia política 419 C. -

MILAGROS AGENDA OCTUBRE 2015 «…Hízose General La Devoción, Y Toda La Ciudad Comenzó a Aclamarlo Como a Su Especial Abogado Contra Los Temblores

SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS AGENDA OCTUBRE 2015 «…hízose general la devoción, y toda la ciudad comenzó a aclamarlo como a su especial abogado contra los temblores. El Cabildo de Lima secundó el piadoso sentir de los habitantes y en el año 1715, por unánime decisión de los alcaldes y regidores, se hizo voto y juramento de atender a su mayor culto y veneración». RUBÉN VARGAS UGARTE JR. CANGALLO JR. HUANTA HUALGAYOC JR. ÁNCASH JR. ANDAHUAYLAS JR. HUANTA NO HES JR. HUALLAGA 20 JR. MIRÓ QUESADA DE JR. JUNÍN JR. MENDOZA JR. CUZCO JR. AYACUCHO 23 AV. ABANCAY TODOS LOS ÚLTIMOS VIERNES DE CADA MES SERÁN DIFERENTES JR. LETICIA JR. CAJAMARCA JR. AMAZONAS JR. PARURO JR. CHICLAYO JR. PUNO PARQUE DE LA MURALLA JR. ÁNCASH JR. ANDAHUAYLAS 8 16 MUSEOS RELIGIOSOS MUSEOS DE CIENCIAS 20. MUSEO DE SITIO PARQUE DE LA MURALLA Y TECNOLOGÍA Jirón Lampa Cdra.1, Centro Histórico de Lima 1. MUSEO DEL CONVENTO SANTO DOMINGO Teléfono: (+51) 427-2617 JR. JUNÍN Jirón Camaná 170, Centro Histórico de Lima 11. MUSEO DE MINERALES ANDRÉS DEL 19 CASTILLO 21. MUSEO DE TEATRO MUNICIPAL JR. TRUJILLO 2 2. MUSEO DE ARTE RELIGIOSO DE LA Jirón de la Unión 1030, Centro Histórico de Lima Jirón Huancavelica 338 3 CATEDRAL DE LIMA Teléfonos: (+51) 433-2831 / 700-7340 Centro Histórico de Lima Jirón Carabaya Cdra. 2 s/n. Plaza Mayor 17 18 Teléfono: (+51) 632-1300 anexos 1762/1779 Centro Histórico de Lima AV. GRAU AV. Teléfonos: (+51) 427-4280/426-7056 MUSEOS DE ARTES Y GALERÍAS AV. ABANCAY 22. GALERÍA MUNICIPAL DE ARTE 15 JR. -

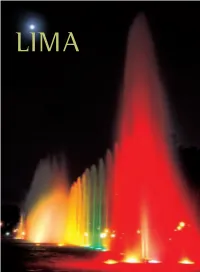

Libro De Lima .Indd

LIMA 1 2 B PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LIMA METROPOLITANA 1 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 2 LIMAPATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 3 4 5 6 7 Salón de Recepciones - Palacio Municipal de Lima / Reception Hall - Municipal Palace of Lima Interior - Palacio Municipal de Lima, página 6 - 7 / Interior - Municipal Palace of Lima, page 6 - 7 Frontis del Palacio Municipal de Lima, página 4 - 5 / Façade of the Municipal Palace of Lima, page 4 - 5 8 9 10 ÍNDICE / TABLE OF CONTENTS PRESENTACIÓN / INTRODUCTION 13 PRÓLOGO / PROLOGUE 15 ATRACTIVOS TURÍSTICOS / TOURIST ATTRACTIONS 19 IGLESIAS Y CONVENTOS / CHURCHES AND MONASTERIES 81 CASAS SEÑORIALES / THE NOBLE HOUSES 105 MUSEOS / MUSEUMS 131 CENTROS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS 163 PRE-HISPANIC ARCHAEOLOGICAL SITES DISTRITOS TURÍSTICOS / TOURIST DISTRICTS 179 LIMA GASTRONÓMICA / CULINARY LIMA 219 CONSEJO EDITORIAL / EDITORIAL STAFF 227 AGRADECIMIENTOS / ACKNOWLEDGEMENTS 229 11 12 PRESENTACIÓN PRESENTATION Lima, considerada por la Unesco como Lima, a city that is listed as a Cultural Heritage Patrimonio Cultural de la Humanidad des- of Humanity by UNESCO since 1991, is now on de 1991, se muestra de puertas al futuro con the threshold of the future, accompanied by its su tradición y mirada firme en el horizonte. rich traditions with its gaze firmly fixed on the Convertida en una gran ciudad cosmopolita a horizon. This book offers insights into some orillas del Pacífico, presenta en este libro lo me- of the most exciting tourist attractions of what jor de sus atractivos turísticos. has become a cosmopolitan city, on the shores of the great Pacific.