Deux-Sevres Scientifique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2017

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 DEUX-SEVRES INSEE - décembre 2016 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 - DEUX-SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction.....................................................................................................79-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................79-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 79-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes..........................................................79-3 INSEE - décembre 2016 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Télécharger Le Communiqué De Presse

COMMUNIQUE DE PRESSE ENQUETE ABEILLES 2021 Programme de Sciences Participatives pour tous Participez au recensement des colonies d’abeilles au sud de Niort en 2021, lancé par le CNRS de Chizé et ses partenaires Les populations d’abeilles mellifères vivant à l’état sauvage sont mal connues en Europe et l’on suspecte qu’elles aient fortement diminué au cours des 50 dernières années. L’objectif de l’étude participative est de mieux connaître leur capacité à vivre à l'état sauvage, sans les soins apportés par les apiculteurs, et de cartographier leur présence sur le territoire de la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre, au sud de Niort. En dehors des ruches, les abeilles mellifères peuvent nicher dans des habitats très variés, qu’ils soient naturels ou artificiels. Elles sont repérables par les allées et venues qu’effectuent les butineuses depuis leur cavité de nidification. Ces colonies sont d’ailleurs d’autant plus actives que le temps est beau, ensoleillé et avec peu de vent. L’enquête participative est proposée à tous, les habitants, les associations sportives, naturalistes, les forestiers, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, apiculteurs… Si vous connaissez un essaim dans un arbre, dans un mur, dans une cheminée, sous un toit, ou tout autre endroit, n'hésitez pas à en informer le CNRS de Chizé (Sylvie HOUTE). Pour participer, 3 méthodes s’offrent à vous : Répondre au questionnaire en ligne : QR Code : questionnaire en ligne pour le recensement des https://forms.gle/KtWX48yUMNtQnTNAA colonies d'abeilles domestiques vivant à l'état sauvage -

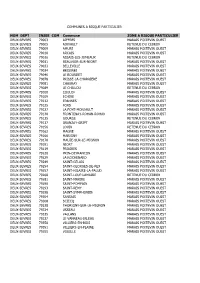

45 Communes Risque Part 79

COMMUNES A RISQUE PARTICULIER NOM_DEPT INSEE_COM Commune ZONE A RISQUE PARTICULIER DEUX-SEVRES 79003 AIFFRES MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79005 AIRVAULT RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79009 AMURE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79010 ARCAIS MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79016 ASSAIS-LES-JUMEAUX RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79031 BEAUVOIR-SUR-NIORT MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79033 BELLEVILLE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79034 BESSINES MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79046 LE BOURDET MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79078 PRISSE-LA-CHARRIERE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79081 CHAURAY MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79089 LE CHILLOU RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79100 COULON MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79109 ECHIRE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79112 EPANNES MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79125 FORS MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79127 LA FOYE-MONJAULT MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79130 FRONTENAY-ROHAN-ROHAN MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79135 GOURGE RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79137 GRANZAY-GRIPT MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79156 LOUIN RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79162 MAGNE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79166 MARIGNY MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79170 MAUZE-SUR-LE-MIGNON MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79191 NIORT MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79219 PRIAIRES MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79220 PRIN-DEYRANCON MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79229 LA ROCHENARD MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79249 SAINT-GELAIS MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79254 -

Laissez-Vous Conter Le Pays De Parthenay

laissez-vous conter Le Pays de Parthenay Villes et Pays d’art et d’histoire Au fil du Pays 1 Paysage bocager de Gâtine Chaos granitiques ou « chirons » Au cœur Des terres granitiques de la Gâtine poitevine Située à l’extrême sud-est du En raison du sous-sol granitique, Le Pays d’art et d’histoire de Massif Armoricain, la Gâtine la Gâtine se compose de terres Parthenay se trouve au cœur poitevine est un territoire peu fertiles qui sont à l’origine de la Gâtine, pays de collines vallonné qui se caractérise par du nom de la région, et qui ont et de forêts irrigué par de un sous-sol granitique, affleurant conduit les hommes à favoriser nombreux cours d’eau, à l’ouest par endroits sous la forme de très tôt l’élevage. de la France, au centre du chaos, spécifiques des paysages département des Deux-Sèvres. de la région, et que l’on appelle Le territoire se compose de des chirons. Ces boules de sept communes regroupées en granite qui ponctuent les prairies Communauté de communes : constituent des curiosités Parthenay, Châtillon-sur- naturelles susceptibles d’éveiller Thouet, Pompaire, Le Tallud, l’imaginaire des hommes et La Chapelle-Bertrand, Adilly, sont à l’origine de nombreux Fénery. contes et légendes. Le granite se présente également sous la forme de parois rocheuses, au flanc des vallées. Les paysages La Gâtine, « château d’eau du Poitou » Le Thouet Un paysage bocager Sources et étangs La vallée du Thouet Héritage du Moyen Âge, les Des barrières de bois ajourées, Le territoire présente un Le Thouet prend sa source au champs et les prairies, aux typiques de la Gâtine, ouvrent réseau hydrographique dense Beugnon, près de Parthenay, formes irrégulières, sont sur les champs enclos de haies. -

Guide VENISE VERTE 2018-2019(1).Pdf

Page 1 SOMMAIRE Page PLAN DU PÔLE D'ECHANGE 3 Commune AIFFRES 4 Commune AMURÉ 5 Commune ARÇAIS 6 Commune BESSINES 7 Commune BRÛLAIN 8 Commune COULON 9 Commune ECHIRÉ 10 Commune EPANNES 11 Commune FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 12 Commune GERMOND-ROUVRE 13 Commune GRANZAY-GRIPT 14 Commune JUSCORPS 15 Commune LA FOYE-MONJAULT 16 Commune LA ROCHENARD 17 Commune LE BOURDET 18 Commune LE VANNEAU-IRLEAU 19 Commune MAGNÉ 20 Commune MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON 21 Commune NIORT - SEVREAU 22 Commune NIORT - SURIMEAU 23 Commune PRAHECQ 24 Commune SAINT-GELAIS 25 Commune SAINT-GEORGES DE REX 26 Commune SAINT-HILAIRE-LA-PALUD 27 Commune SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE 28 Commune SAINT-MAXIRE 29 Commune SAINT-RÉMY 30 Commune SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS 31 Commune SAINT-SYMPHORIEN 32 Commune SANSAIS 33 Commune SCIECQ 34 Commune THORIGNY-SUR-LE-MIGNON 35 Commune USSEAU 36 Commune VALLANS 37 Commune VILLIERS-EN-PLAINE 38 Commune VOUILLÉ 39 Les communes ci-dessous sont desservies par le réseau SNCF Commune BEAUVOIR-SUR-NIORT ligne 8 TER Commune FORS ligne 8 TER Commune MARIGNY ligne 8 TER Commune MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON ligne 5 TER Commune PLAINE D'ARGENSON (GARE SNCF de PRISSÉ-LA- ligne 8 TER CHARRIÈRE) (Belleville, Boisserolles, Prissé-La-Charrière et Saint-Etienne- Commune PRIN-DEYRANLa-Cigogne) ÇON ligne 5 TER Retrouvez les horaires des lignes TER NOUVELLE AQUITAINE sur le site ter.sncf.com Page 2 Page 3 Lycée VENISE VERTE - Niort - AIFFRES AIFFRES ALLER ALLER Du lundi au vendredi Ligne Commune Point d'arrêt 400191 AIFFRES BAS-MAIRE RD 106 7:14 P.E DARWIN (Pôle d'échange) 7:20 Changement -

Coordonnées Réunions Manifestations Sommaire

N° 33 – Vendredi 30 Mars 2018 Coordonnées Siège Social et Adresse Postale : 23 Rue Pied de Fond – B.P. 18312 79043 NIORT CEDEX 9 Accueil : BOUDREAULT Dominique LEGÉ Annie POIRAULT Jean-Luc Tel : 05.49.79.18.52 - Fax : 05.49.79.46.36 Site officiel et E-Mail : Site : http://foot79.fff.fr e-mail : [email protected] Horaires d’ouverture : Du lundi au Jeudi : 8 h 00 – 17 h 00 Vendredi : 8 h 00 – 17 h 00 de Novembre à Mars et 16 h 00 d’Avril à Octobre Réunions Manifestations Mardi 03 Avril 2018 Commission d’Arbitrage Jeudi 05 Avril 2018 Commission Sportive Commission Discipline Sommaire Commission Sportive Litiges et Contentieux ………….… p 02 Commission d’Arbitrage ………… p 06 Nos Partenaires ………………….. p 07 Avis aux Clubs …………………. … p 08 Infos Clubs ………………………… p 12 2 OFFICIEL – LFNA FOOT – DEUX SEVRES Vendredi 30 Mars 2018 - N° 33 COMMISSION SPORTIVE LITIGES ET CONTENTIEUX Réunion Restreinte du 29 mars 2018 Procès-Verbal n° 30 Président : Mr. BAUDOUIN Gilles Secrétaire : Mr HILLAIRET Patrick Membres Présents : MM. GAUVIN Francis - PRUNIER Jacky Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant le Bureau du District dans les formes réglementaires dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification. Les Frais de Procédure, soit la somme de 73.00 seront débités du compte du club appelant. Pour les décisions concernant les matches de Coupes, le délai est ramené à 2 jours francs. ««««« Le Procès-Verbal n° 29 du 22 mars 2018 est adopté à l’unanimité des Membres présents. WEEK-END DU 17/18 MARS 2018 Match n° 52296.2 Sauzéen – Chenay Chey Sepvret en Départemental 4 poule F Dossier transmis par la Commission de Discipline La Commission de Discipline lors de sa réunion du 22 Mars 2018 PV 24 a donné match perdu par pénalité à l’équipe de l’Us Ccs (1). -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°79-2016-081 Publié Le 29 Juin

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°79-2016-081 DEUX-SÈVRES PUBLIÉ LE 29 JUIN 2016 1 Sommaire Sous-Préfecture Parthenay 79-2016-06-29-001 - Arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine (6 pages) Page 3 2 Sous-Préfecture Parthenay 79-2016-06-29-001 Arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine Sous-Préfecture Parthenay - 79-2016-06-29-001 - Arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine 3 PRÉFET DES DEUX - SÈVRES SOUS-PREFECTURE DE PARTHENAY Pôle développement local et relations avec les collectivités territoriales Le Préfet des Deux-Sèvres, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de Communes de Parthenay- Gâtine VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17 ; VU le décret du Président de la République en date du 10 octobre 2014 portant nomination de M. Jérôme GUTTON, en qualité de Préfet des Deux-Sèvres ; VU l’arrêté préfectoral n°2013-149-0002 en date du 29 mai 2013 portant création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion des communautés de communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais, et du Pays Thénezéen et de l’extension à douze communes ; VU les arrêtés préfectoraux en date des 7 et 14 octobre 2013 -

Fiche Horaires L21 V041217-Def

Niort Brèche LIGNE Poliche Ancienne École LangevinBraille Renon Hôpital Gare SNCFNIORT BRECHE Tanlib à la demande est un service de Transport À la Demande (TAD) complétant les dessertes des lignes régulières. 21 Mairie Agence Tanlib ¸ljɰljɨʤȈƺljljɰɽɨljɥƃɨɽȈɰʍɨѝ˃Ɂȶljɰӝ¸ljɰƃɨɨǓɽɰǁljƹʍɰǁljɰɰljɨʤȈɰɰɁȶɽȈǁljȶɽȈˎNjɰ sur le plan du réseau avec le symbole « ». Chaque zone comprend un arrêt de rabattement repérable avec le Du lundi au vendredi SAINT-HILAIRE-LA-PALUD La Névoire Arrêts desservis en transport à la demande symbole « » : Saint-Hilaire-La-Palud Mairie/ Epannes Grand’Place / SAINT-HILAIRE-LA-PALUD SAINT-HILAIRE-LA-PALUD La Roche sur réservation en correspondance avec la Granzay-Gript ZA Les Pierrailleuses / Beauvoir-Sur-Niort Gare SNCF / SAINT-HILAIRE-LA-PALUD Mazin ligne n°21 à l'arrêt "Saint Hilaire-La-Palud Mairie". MAIRIE Scolaire Scolaire Prahecq Centre Bourg / Vouillé 5 Villages / Échiré Centre / Coulon Poste. Arrêts principaux - - 1018 1004B Vous pouvez vous déplacer d’un arrêt « » vers un arrêt de rabattement NIORT SAINT-HILAIRE-LA-PALUD Mairie 06:35 10:56 13:04 15:12 16:55 06:54 | BRÈCHE ARÇAIS Ecoles 06:41 11:02 13:10 15:18 17:01 | | « » et inversement. LE VANNEAU-IRLEAU Mairie 06:49 11:10 13:18 15:26 17:09 | | SAINT-GEORGES-DE-REX Champ de Foire 06:52 11:13 13:21 15:29 17:12 | | AMURE Bourg 06:54 11:15 13:23 15:31 17:14 07:03 | SANSAIS Salle des Fêtes 06:57 11:18 13:26 15:34 17:17 | | FRONTENAY-ROHAN-ROHAN Clairias 06:59 11:20 13:28 15:36 17:19 07:08 | Poliche Ancienne École BESSINES Mairie 07:06 11:27 13:35 15:43 17:26 | 07:23 BESSINES Pied de Fond 07:13 11:34 13:42 15:50 17:33 07:25 (a) | NIORT Lycée Venise Verte 07:19 11:40 13:48 15:56 17:39 | | Légende: NIORT Pôle Atlantique (Quai A) 07:26* 11:41 13:49 15:57 17:40 | 07:40 Transport à la demande sur réservation depuis ou vers les communes de NIORT Renon 07:31* 11:46 13:54 16:02 17:45 | | Saint-Hilaire-La-Palud, Arçais, Le Vanneau-Irleau, Saint-Georges-De-Rex, NIORT Gare SNCF (Quai A) 07:37* 11:52 14:00 16:08 17:51 | | Amuré, Sansais, Frontenay-Royan-Rohan et Bessines. -

Liste Communes Zone À Enjeu Eau.Xlsx

Liste des communes en zone à enjeux eaux pour l'appel à projet structure collective HVE dépt insee nom 16 16005 Aigre 16 16008 Ambérac 16 16010 Ambleville 16 16012 Angeac-Champagne 16 16013 Angeac-Charente 16 16014 Angeduc 16 16015 Angoulême 16 16018 Ars 16 16023 Aunac-sur-Charente 16 16024 Aussac-Vadalle 16 16025 Baignes-Sainte-Radegonde 16 16027 Barbezières 16 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 16 16031 Barro 16 16032 Bassac 16 16036 Bécheresse 16 16040 Berneuil 16 16041 Bessac 16 16042 Bessé 16 16046 Coteaux-du-Blanzacais 16 16056 Bourg-Charente 16 16058 Boutiers-Saint-Trojan 16 16059 Brettes 16 16060 Bréville 16 16072 Chadurie 16 16075 Champagne-Vigny 16 16077 Champmillon 16 16083 Charmé 16 16088 Chassors 16 16089 Châteaubernard 16 16090 Châteauneuf-sur-Charente 16 16095 Chenon 16 16097 Cherves-Richemont 16 16099 Chillac 16 16102 Cognac 16 16104 Condac 16 16105 Condéon 16 16109 Courbillac 16 16110 Courcôme 16 16113 La Couronne 16 16116 Criteuil-la-Magdeleine 16 16118 Deviat 16 16122 Ébréon 16 16123 Échallat 16 16127 Empuré 16 16136 La Faye 16 16139 Fleurac 16 16141 Fontenille 16 16142 La Forêt-de-Tessé 16 16144 Fouqueure 16 16145 Foussignac 16 16150 Gensac-la-Pallue 16 16151 Genté 16 16152 Gimeux 16 16153 Mainxe-Gondeville 16 16154 Gond-Pontouvre 16 16155 Les Gours 16 16165 Houlette 16 16166 L'Isle-d'Espagnac 16 16167 Jarnac 16 16169 Javrezac 16 16174 Julienne 16 16175 Val des Vignes 16 16176 Lachaise 16 16177 Ladiville 16 16178 Lagarde-sur-le-Né 16 16184 Lichères 16 16186 Lignières-Sonneville 16 16190 Longré 16 16191 Lonnes 16 16193 Louzac-Saint-André -

Inventaire Et Valorisation Des Arbres Remarquables Des Deux-Sèvres

Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres Rapport d’activités (2014-2015) En partenariat avec : Avec le soutien financier de : Octobre 2016 Suivis écologiques du site CREN du marais de Clussais-la-Pommeraie (DSNE, 2014) 1 Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres Rapport d’activités (2014-2015) Étude réalisée pour : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Poitou-Charentes Service nature, eau, sites et paysages - Division nature, sites, paysages 15 rue Arthur Ranc CS 60539 86020 Poitiers Inventaires de terrain : 183 bénévoles et salariés de DSNE, Bocage Pays Branché, Prom’Haies (cf. liste en pages suivantes). Gestion des bases de données : Sylvain Domenget et Raphaël Martin (Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes). Crédits photographiques (couverture) : Yanick Méteau (gauche), Joseph Chauveau (haut droit) et Sylvain Provost (bas droit). Rédaction : Stéphane Barbier (Deux-Sèvres Nature Environnement). Relecture : Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), Samuel Fichet (Prom’Haies), Sylvain Provost (DREAL Poitou-Charentes), Simone Marseau (Deux-Sèvres Nature Environnement), Gaétan Robert (Deux-Sèvres Nature Environnement). Référence à utiliser : Deux-Sèvres Nature Environnement, 2016 – Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres - Rapport d’activités (2014-2015). Rapport d’étude pour la DREAL Poitou-Charentes. 48 p. + annexes. Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres - Rapport d’activités (2014-2015) 2 Résumé Les arbres remarquables des Deux-Sèvres avaient fait l’objet d’un inventaire dans les années 1990 ; 440 arbres avaient été répertoriés. En 2014 et 2015, Deux-Sèvres Nature Environnement, en partenariat avec Bocage Pays Branché et Prom’Haies, a réactualisé cet inventaire pour la DREAL Poitou-Charentes. -

LISI AEROSPACE Toujours Plus Haut !

TOUTE L’ACTUALITÉ DE GÂTINE MARS 2020 N°4 LISI AEROSPACE Toujours plus haut ! CŒUR D'ÉCONOMIE sommaire RESPIRATION La Fraternelle de Vasles : une jeune dame de 100 ans 4 CONTEMPLATION Villa Sator : un autre reg[Art] 6 © Sylvia Vasseur DOSSIER Du bois au vert : des solutions éco-responsables 8 CŒUR D'ÉCONOMIE LISI AEROSPACE : toujours plus haut ! 14 © PE PORTFOLIO Ça plane pour LISI 16 A TABLE Un savoir bière gâtinais 18 © RRAH HTAG LE MAG Édito es beaux jours ne sont pas encore arrivés que Htag se met déjà au vert, en choisissant de mettre Là l’honneur l’ensemble des acteurs de la filière bois, et de valorisation des déchets naturels. Au sein de notre territoire, les exemples sont nombreux. Celui de la commune de Saint-Aubin-le-Cloud, où tourne une chaudière bois depuis maintenant 15 ans, n’est finalement que l’arbre qui cache la forêt ! Quoi de mieux qu’une petite mousse (avec modération) pour se changer les idées ? Et qui mieux qu’un expert pour apprendre à déguster (avec modération toujours !) et bien accommoder ce breuvage houblonné, jadis méprisé ? A la manière d’un œnologue, le zytologue Paul Théry peut vous aider à choisir la boisson idéale, tout en vous initiant à ses différents modes de fabrication. Mais aussi à son histoire. Des histoires, Francis Guérineau en a à revendre. Entré à la Fraternelle de Vasles alors qu'il avait à peine 12 ans, ce joueur de clairon a présidé l'association pendant près de 20 ans. Pour le meilleur comme pour le pire. -

Prahecq Centre-Bourg Vers Niort Brèche LIGNE LIGNE 18 Aire S

Prahecq Centre-Bourg vers Niort Brèche LIGNE s LIGNE 18 aire r Arrêt accessible ho dans ce sens 18 Mairie CHEF-BOUTONNE PRAHECQ Zone Artisanale Aiffres CAT La Pierrière Fief Chevalier P.E Darwin Lycée Paul GuérinNiort Gare SNCFBRÈCHE CENTRE-BOURG Agence Tanlib Période scolaire du lundi au samedi Arrêts principaux L au V L au V L au V L au V +1 L au V +1 L au V LMJV + S Mer L au V L au V 400931 400901 400924 400900 400902 400903 400905/925 400905 400907 400909 embre 2018 BRÛLAIN Centre-Bourg | 06:47 ériés alables à partir du 03 sept SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS Grand'Rue | 06:50 aires v Hor JUSCORPS Route de Prahecq | 06:55 Ne circule pas les dimanches et jours f SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE Ecole-Mairie 06:58 | MARIGNY Cimetière | | FORS Église | | → PRAHECQ PRAHECQ Centre-Bourg 07:07 07:05 07:10 07:07 07:07 08:12 14:00 13:50 17:10 18:40 PRAHECQ Zone Artisanale | | | 07:10 07:10 08:15 14:05 13:55 17:15 18:45 AIFFRES CAT | | | | | | | | 17:25 | CENTRE BOURG AIFFRES La Pierrière | | 07:19 | | 08:19 14:09 13:59 | 18:49 AIFFRES Fief Chevalier | | 07:22 | | 08:22 14:12 14:02 17:30 18:52 NIORT P.E. Darwin 07:20 07:20 | 07:20 07:20 | | | | | → NIORT NIORT Lycée Paul Guérin | | 07:25 | 07:30 08:27 | | | | NIORT Gare SNCF | | | | | 08:32 14:18 14:08 17:38 18:58 BRÈCHE NIORT Brèche (Quai F) | | | 07:35 | 08:37 14:22 14:12 17:42 19:02 Vacances scolaires du lundi au samedi Arrêts principaux L au V L au V L au S L au V L au V 400950 400953 400952/925 400957 400959 BRÛLAIN Centre-Bourg Légende : SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS Grand'Rue L au V Circule du lundi au