2020 Dis Gjmvieira.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Os Moluscos Na Zooterapia: Medicina Tradicional E Importância Clínico-Farmacológica

Biotemas, 19 (3): 71-78, setembro de 2006 Moscas-das-frutas em Dionísio Cerqueira, SC 71 ISSN 0103 - 1643 Os moluscos na zooterapia: medicina tradicional e importância clínico-farmacológica Eraldo Medeiros Costa Neto Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas Km 03, BR 116 – CEP 44031-460 – Feira de Santana – Bahia [email protected] Submetido em 09/08/2005 Aceito para publicação em 30/12/2005 Resumo O uso de animais como fontes de medicamentos é um fenômeno transcultural historicamente antigo e geograficamente disseminado. Neste artigo, revisa-se o uso de moluscos na medicina tradicional e se discute a importância clínico-farmacológica desses invertebrados. O envolvimento dos moluscos nas práticas populares de cura e/ou prevenção de doenças tem sido documentado em diferentes contextos sócio-culturais nacionais e estrangeiros. A literatura registra o uso clínico e terapêutico de compostos provenientes de diferentes espécies de moluscos. A química de produtos naturais de ostras, mexilhões, mariscos, caracóis, caramujos e lesmas foi substancialmente investigada, mas a maioria dos estudos se concentra nas subclasses Opistobranchia e Prosobranchia. O registro dos conhecimentos e práticas populares de saúde possibilita uma melhor compreen- são da interação do ser humano com o meio ambiente, além de permitir a elaboração de estratégias adequadas para a conservação dos recursos naturais. Unitermos: medicina tradicional, zooterapia, etnozoologia, química de produtos naturais Abstract The mollusks in zootherapy: traditional medicine and clinical-pharmacological importance. The use of animals as sources of medicines is a cross-cultural phenomenon that is historically ancient and geographically widespread. This article reviews the use of mollusks in traditional medicine and discusses the clinical and pharmacological importance of these invertebrates. -

Gastropoda: Turbinellidae) Nos Recifes Do Cabo Branco (Joao˜ Pessoa, Pb

ASPECTOS POPULACIONAIS E CARACTER´ISTICAS DO HABITAT´ DE TURBINELLA LAEVIGATA ANTON, 1839 (GASTROPODA: TURBINELLIDAE) NOS RECIFES DO CABO BRANCO (JOAO˜ PESSOA, PB) S. R. Oliveira1* T. L. P. Dias1; M. H. Feitosa1; L. C. S. Lopez2 1Universidade Estadual da Para´ıba,Departamento de Biologia, Campus I, Bodocong´o,Campina Grande, PB. 2Universidade Federal da Para´ıba,Departamento de Sistem´aticae Ecologia, Campus I, Jo~aoPessoa, PB. *E - mail: suvinha de [email protected] INTRODUC¸ AO˜ n~aodestrutivo. As esp´eciesdo g^enero Turbinella Lamarck 1799 (fam´ılia Turbinellidae), ocorrem globalmente em ´areas tropicais OBJETIVOS desde a faixa intertidal at´eprofundidades de 60 m (Rios, 1994). Diversas esp´ecies s~ao utilizadas comercialmente Fornecer dados acerca da estrutura populacional de tanto para fins aliment´ıcios quanto para ornamenta¸c~ao tamanho e do h´abitatnatural de Turbinella laevigata nos (Wells, 1988). Outras esp´eciess~aoutilizadas em rituais re- recifes rasos do Cabo Branco, Jo~aoPessoa, PB, Brasil. ligiosos como ´eo caso da Turbinella pyrum e algumas s~ao empregadas na medicina popular (Alves et al., 007). MATERIAL E METODOS´ A fam´ıliaTurbinellidae ´erepresentada no Brasil por cinco esp´eciesdistribu´ıdasem tr^esg^eneros: Vasum, Fugurofusus O estudo foi realizado nos recifes da Ponta do Cabo Branco e Turbinella (Rios, 1994). T. laevigata Anton, 1839 ´e (7008'50"S, 34047'51"W), que est´asituada ao sul da Praia end^emicado Brasil, podendo ser encontrada do Amap´aao do Cabo Branco, Jo~aoPessoa - PB, localizada no ponto Esp´ırito Santo (Rios, 1994). Habita ´areascom fundo de mais oriental das Am´ericas(Feliciano & M´elo,2003). -

Gastropods Diversity in Thondaimanaru Lagoon (Class: Gastropoda), Northern Province, Sri Lanka

Journal of Geoscience and Environment Protection, 2021, 9, 21-30 https://www.scirp.org/journal/gep ISSN Online: 2327-4344 ISSN Print: 2327-4336 Gastropods Diversity in Thondaimanaru Lagoon (Class: Gastropoda), Northern Province, Sri Lanka Amarasinghe Arachchige Tiruni Nilundika Amarasinghe, Thampoe Eswaramohan, Raji Gnaneswaran Department of Zoology, Faculty of Science, University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka How to cite this paper: Amarasinghe, A. Abstract A. T. N., Eswaramohan, T., & Gnaneswa- ran, R. (2021). Gastropods Diversity in Thondaimanaru lagoon (TL) is one of the three lagoons in the Jaffna Penin- Thondaimanaru Lagoon (Class: Gastropo- sula, Sri Lanka. TL (N-9.819584, E-80.134086), which is 74.5 Km2. Fringing da), Northern Province, Sri Lanka. Journal these lagoons are mangroves, large tidal flats and salt marshes. The present of Geoscience and Environment Protection, 9, 21-30. study is carried out to assess the diversity of gastropods in the northern part https://doi.org/10.4236/gep.2021.93002 of the TL. The sampling of gastropods was performed by using quadrat me- thod from July 2015 to June 2016. Different sites were selected and rainfall Received: January 25, 2020 data, water temperature, salinity of the water and GPS values were collected. Accepted: March 9, 2021 Published: March 12, 2021 Collected gastropod shells were classified using standard taxonomic keys and their morphological as well as morphometrical characteristics were analyzed. Copyright © 2021 by author(s) and A total of 23 individual gastropods were identified from the lagoon which Scientific Research Publishing Inc. belongs to 21 genera of 15 families among them 11 gastropods were identified This work is licensed under the Creative Commons Attribution International up to species level. -

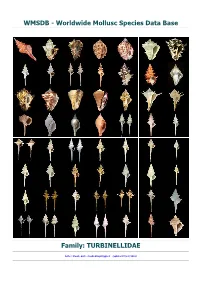

Turbinellidae

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base Family: TURBINELLIDAE Author: Claudio Galli - [email protected] (updated 07/set/2015) Class: GASTROPODA --- Clade: CAENOGASTROPODA-HYPSOGASTROPODA-NEOGASTROPODA-MURICOIDEA ------ Family: TURBINELLIDAE Swainson, 1835 (Sea) - Alphabetic order - when first name is in bold the species has images Taxa=276, Genus=12, Subgenus=4, Species=91, Subspecies=13, Synonyms=155, Images=87 aapta , Coluzea aapta M.G. Harasewych, 1986 acuminata, Turbinella acuminata L.C. Kiener, 1840 - syn of: Latirus acuminatus (L.C. Kiener, 1840) aequilonius, Fulgurofusus aequilonius A.V. Sysoev, 2000 agrestis, Turbinella agrestis H.E. Anton, 1838 - syn of: Nicema subrostrata (J.E. Gray, 1839) aldridgei , Vasum aldridgei G.W. Nowell-Usticke, 1969 - syn of: Attiliosa aldridgei (G.W. Nowell-Usticke, 1969) altocanalis , Coluzea altocanalis R.K. Dell, 1956 amaliae , Turbinella amaliae H.C. Küster & W. Kobelt, 1874 - syn of: Hemipolygona amaliae (H.C. Küster & W. Kobelt, 1874) angularis , Coluzea angularis (K.H. Barnard, 1959) angularis , Turbinella angularis L.A. Reeve, 1847 - syn of: Leucozonia nassa (J.F. Gmelin, 1791) angularis riiseana , Turbinella angularis riiseana H.C. Küster & W. Kobelt, 1874 - syn of: Leucozonia nassa (J.F. Gmelin, 1791) angulata , Turbinella angulata (J. Lightfoot, 1786) annulata, Syrinx annulata P.F. Röding, 1798 - syn of: Pustulatirus annulatus (P.F. Röding, 1798) aptos , Columbarium aptos M.G. Harasewych, 1986 - syn of: Coluzea aapta M.G. Harasewych, 1986 ardeola , Vasum ardeola A. Valenciennes, 1832 - syn of: Vasum caestus (W.J. Broderip, 1833) armatum , Vasum armatum (W.J. Broderip, 1833) armigera , Tudivasum armigera A. Adams, 1855 - syn of: Tudivasum armigerum (A. Adams, 1856) armigera , Turbinella armigera J.B.P.A. -

Proceedings of the United States National Museum

a Proceedings of the United States National Museum SMITHSONIAN INSTITUTION • WASHINGTON, D.C. Volume 121 1967 Number 3579 VALID ZOOLOGICAL NAMES OF THE PORTLAND CATALOGUE By Harald a. Rehder Research Curator, Division of Mollusks Introduction An outstanding patroness of the arts and sciences in eighteenth- century England was Lady Margaret Cavendish Bentinck, Duchess of Portland, wife of William, Second Duke of Portland. At Bulstrode in Buckinghamshire, magnificent summer residence of the Dukes of Portland, and in her London house in Whitehall, Lady Margaret— widow for the last 23 years of her life— entertained gentlemen in- terested in her extensive collection of natural history and objets d'art. Among these visitors were Sir Joseph Banks and Daniel Solander, pupil of Linnaeus. As her own particular interest was in conchology, she received from both of these men many specimens of shells gathered on Captain Cook's voyages. Apparently Solander spent considerable time working on the conchological collection, for his manuscript on descriptions of new shells was based largely on the "Portland Museum." When Lady Margaret died in 1785, her "Museum" was sold at auction. The task of preparing the collection for sale and compiling the sales catalogue fell to the Reverend John Lightfoot (1735-1788). For many years librarian and chaplain to the Duchess and scientif- 1 2 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL MUSEUM vol. 121 ically inclined with a special leaning toward botany and conchology, he was well acquainted with the collection. It is not surprising he went to considerable trouble to give names and figure references to so many of the mollusks and other invertebrates that he listed. -

Inventory of Mollusks from the Estuary of the Paraíba River in Northeastern Brazil

Biota Neotropica 17(1): e20160239, 2017 www.scielo.br/bn ISSN 1676-0611 (online edition) inventory Inventory of mollusks from the estuary of the Paraíba River in northeastern Brazil Silvio Felipe Barbosa Lima1*, Rudá Amorim Lucena2, Galdênia Menezes Santos3, José Weverton Souza3, Martin Lindsey Christoffersen2, Carmen Regina Guimarães4 & Geraldo Semer Oliveira4 1Universidade Federal de Campina Grande, Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e da Natureza, Centro de Formação de Professores, Cajazeiras, PB, Brazil 2Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Sistemática e Ecologia, João Pessoa, PB, Brazil 3Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Ecologia, São Cristóvão, SE, Brazil 4Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Biologia, São Cristóvão, SE, Brazil *Corresponding author: Silvio Felipe Lima, e-mail: [email protected] LIMA, S.F.B., LUCENA, R.A., SANTOS, G.M., SOUZA, J.W., CHRISTOFFERSEN, M.L., GUIMARÃES, C.R., OLIVEIRA, G.S. Inventory of mollusks from the estuary of the Paraíba River in northeastern Brazil. Biota Neotropica. 17(1): e20160239. http://dx.doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2016-0239 Abstract: Coastal ecosystems of northeastern Brazil have important biodiversity with regard to marine mollusks, which are insufficiently studied. Here we provide an inventory of mollusks from two sites in the estuary of the Paraíba River. Mollusks were collected in 2014 and 2016 on the coast and sandbanks located on the properties of Treze de Maio and Costinha de Santo Antônio. The malacofaunal survey identified 12 families, 20 genera and 21 species of bivalves, 17 families, 19 genera and 20 species of gastropods and one species of cephalopod. Bivalves of the family Veneridae Rafinesque, 1815 were the most representative, with a total of five species. -

A Review on Medicinal Uses of Sangu (Conch)

Int. J. Adv. Res. Biol. Sci. (2016). 3(6): 304-307 International Journal of Advanced Research in Biological Sciences ISSN: 2348-8069 www.ijarbs.com Volume 3, Issue 6 - 2016 Review Article SOI: http://s-o-i.org/1.15/ijarbs-2016-3-6-37 A Review on Medicinal uses of Sangu (Conch) with Siddha Medicine Perspectives R.Madhavan1* and M.Murugesan2 1Lecturer, National Institute of Siddha 2Former Dean, National Institute of Siddha *Corresponding Author: Dr.R.Madhavan, Lecturer, National Institute of Siddha, Tambaram Sanatorium, Chennai-600 047. E-mail: [email protected] Abstract Traditional medicine has played important role in meeting the demands of primary health care in many developing countries. Siddha medicine uses natural products as raw materials. Siddha Materia medica comprises of plants, metals and minerals and animal products. Sangu (conch) is one of the animal product which was classified under ‘Uparasam’ by saint Bogar. It is commonly used for Gunmam (peptic ulcer), gastric disturbances etc. This review focuses on the various types of used for purification and processing. Keywords: Sangu (conch), Uparasam, Siddha, Peptic ulcer. Introduction Traditional Medicine is the sum total of the include the application of leech, tortoise, feathers & knowledge, skills and practices based on the theories, egg shell of birds, bones, horns, flesh, fat, hoof, bile, beliefs and experiences indigenous to different dung, urine of animals, milk and milk products, earth cultures, whether explicable or not, used in the worm, marine sources etc., Marine sources of maintenance of health, as well as in the prevention, medicinal products comprise chank, cowries, scallops, diagnosis, improvement or treatment of physical and oyster shell, pearl, corals etc3., mental illnesses. -

Cerithiidae: Prosobranchia)

^? THE NAUTILUS 101(3):101-110, 1987 Page 101 Anatomy and Systematic Position of Fastigiella carinata Reeve (Cerithiidae: Prosobranchia) Richard S. Houbrick Robert Robertson R. Tucker Abbott National Museum of Natural History The Academy of Natural Sciences American Malacologists, Inc. Smithsonian Institution 19th and the Parkway PO Box 2255 Washington. DC 20560, USA Philadelphia, PA 19103, USA Melbourne, FL 32902, USA ABSTRACT broad. Opinions on the relationships of Fastigiella within the superfamily Cerithiacea and related superfamilies Fastigiella carinata is placed in the family Cerithiidae, close (as presently conceived) have also been varied. For ex- to the genus Pseiidooertagus Vignal on the basis of conchologi- cal, radular, and anatomical characters. Fastigiella has a shell ample, Mörch (1877:209), although placing Fastigiella sculptured with three strong spiral cords, an aperture with a near Cerithium {sensu lato), stated that Fastigiella is distinct anterior canal, a pseudumbilicus, missing in juveniles, closest to a Recent "Triphoris" (= Triphora Blainville; and a siphonal fasciole. The operculum is ovate, corneous, and Triphoridae) and to a Pliocene "Cerithium" (assigned paucispiral with an eccentric nucleus, and the radula is tae- by Wenz, 1940, to the Potamididae). More orthodox dis- nioglossate. The animal has an unusual hypobranchial gland cussions and placements of Fastigiella are those of Fisch- comprised of many transverse leaflets, a ridge dividing the er (1884:679), Tryon (1887:115,149), Thiele (1929:214), anterior oviductal groove, and an open pallia! oviduct with the Pérez Farfante (1940:71), Wenz (1943:770), and Sarasúa seminal receptacle in the medial lamina of the posterior ovi- and Espinosa (1977:2). Ford (1944:8) considered Ceri- duct. -

Cryptic Diversity in Mediterranean Gastropods of the Genus Aplus (Neogastropoda: Buccinidae)

SCIENTIA MARINA 80(4) December 2016, 521-533, Barcelona (Spain) ISSN-L: 0214-8358 doi: http://dx.doi.org/10.3989/scimar.04422.12A Cryptic diversity in Mediterranean gastropods of the genus Aplus (Neogastropoda: Buccinidae) Chrifa Aissaoui 1,4, Nicolas Puillandre 2, Philippe Bouchet 1, Giulia Fassio 3, Maria Vittoria Modica 3, Marco Oliverio 3 1 Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité ISYEB - UMR 7205 – CNRS, MNHN, UPMC, EPHE, Muséum national d’Histoire naturelle, Sorbonne Universités, 55 rue Buffon, F-75231, Paris, France. 2 Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité ISYEB - UMR 7205 – CNRS, MNHN, UPMC, EPHE, Muséum national d’Histoire naturelle, Sorbonne Universités, 43 rue Cuvier, F-75231, Paris, France. 3 Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, ‘Sapienza’ Università di Roma, Viale dell’Università 32, I-00185 Roma, Italy. E-mail: [email protected] 4 Université de Carthage, Faculté des Sciences de Bizerte, Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement (Unité. Hydrobiologie littorale et limnique), 7021 Jarzouna, Tunisie. Summary: Northeastern Atlantic and Mediterranean gastropods previously ascribed to the buccinid genus Pollia Gray, 1837 are more correctly classified in the genus Aplus de Gregorio, 1885. Using an integrative taxonomy approach combining mo- lecular, morphological and geographic data, we revisit the limits of the extant species in the area, and propose a molecular phylogenetic hypothesis based on 66 specimens from various localities in the Mediterranean Sea, including type localities of some nominal taxa. We used a preliminary morphological inspection, followed by a DNA-barcoding approach to propose species hypotheses, subsequently consolidated using additional data (phylogenetic, geographic and refined morphological data). Seven species hypotheses were eventually retained within our molecularly assayed samples, versus three classical morphologically recognized species. -

The Marine Mollusca of Suriname (Dutch Guiana) Holocene and Recent Part Iii

THE MARINE MOLLUSCA OF SURINAME (DUTCH GUIANA) HOLOCENE AND RECENT PART III. GASTROPODA AND CEPHALOPODA by C. O. VAN REGTEREN ALTENA Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden With 43 text-figures and 11 plates CONTENTS 1. Introduction, systematic survey and page references 3 2. Gastropoda and Cephalopoda 8 3. List of corrections of and additions to Part II 89 4. References 92 5. Plates 100 1. INTRODUCTION, SYSTEMATIC SURVEY AND PAGE REFERENCES The first part of this work, published in 1969, is a general introduction to the Suriname marine Mollusca; in the second part, published in 1971, the Bivalvia and Scaphopoda were treated; in this third and last part the Gastropoda and Cephalopoda are dealt with. The system adopted in this part is that of Thiele (1929, 1931), but more or less altered at several places, in nomenclature as well as in se- quence. The holotypes of the species described by the author (1965, 1966, 1968, 1971a and in this paper) are placed in the Rijksmuseum van Na- tuurlijke Historie at Leiden, except the holotype of Solariorbis guianensis Altena which is in the Surinaams Museum at Paramaribo. The Suri- naams Museum holds also paratypes of the other new species described by the author and specimens of about all the species found on the shell ridges, washed ashore, or dredged off the coast of Suriname as far as they were mentioned in Part II and III of this publication. Many persons, who here helpful to me by sending specimens or identi- fying them, were mentioned in Part I and II of this paper. -

Human Remains Salvaged from the Mini-Athiliya Shell Midden, Sri Lanka

Out of Context, in Association: Human Remains Salvaged from the Mini-athiliya Shell Midden, Sri Lanka Samanti KULATILAKE, Roshan D. PEIRIS, H. Nimal PERERA, and H. Jude PERERA ABSTRACT The skeletal evidence for early modern human occupation of South Asia is sparse. Sri Lanka has been occupied by modern humans from the terminal Pleistocene, with a skeletal record indicating continuity of occupation and settlement into the late Holocene. This study focuses on the analysis of fragmented human remains dated to the mid-Holocene recovered from a salvage archaeology operation conducted at a shell midden in the coastal village of Mini-athiliya in southern Sri Lanka. The Mini-athiliya site has been radiocarbon dated to ca. 3600 B.P. Large quantities of estuarine, marine, and terrestrial shells, stone tools, lithic debris, and animal bones were associated with the human skeletal remains recovered from this shell midden. The skeletal remains, faunal remains, and stone tools from this site have been greatly disturbed by recent shell mining activities. Much of the material collected from the piles of debris was mixed, fragmented, and out of context. Our study refers to associations we make to the cultural assemblage from this site to make inferences on the context of skeletal remains found. The minimum number of individuals (MNI) identified from commingled remains is five. In addition, another individual from an undisturbed context from this site was previously reported. Based on tooth eruption and the presence and level of dental attrition, the estimated age at death for these individuals ranges from 5 to 45 years. Heavy attrition in the adult dentition indicates a highly abrasive diet with a marked absence of caries among these relatively robust people. -

(Linnaeus, 1758) (Mollusca: Gastropoda: Bucinidae) in Laboratory

159 OBSERVATIONS ON THE REPRODUCTION OF Pisania pusio (LINNAEUS, 1758) (MOLLUSCA: GASTROPODA: BUCINIDAE) IN LABORATORY. HELENA MATTHEWS-CASCON1,2* HELTON ALEXANDRE PEREIRA1 1Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de Biologia. Campus do Pici, Av. Mister Hull, s/n. 60455-760 Fortaleza, CE, Brasil ([email protected]). 2Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), Av. da Abolição 3207, Meireles, 60165-081, Fortaleza, CE, Brasil. *Autor correspondente. Recebido: 30/06/2005 Aceito: 02/09/2005 RESUMO Obsevações na reprodução de Pisania pusio (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Gastropoda : Bucinidae) em laboratório. O desenvolvimento larval e a desova de Pisania pusio foram descritas. As cápsulas de ovos eram de formato circular e translúcidas e mediram 2.9 to 3.7 mm (n = 52) em diâmetro, estas eram fixadas ao substrato por um pedúnculo. O poro de saída das larvas fica localizado no lado superior da cápsula e media 2.2 mm (n = 52) em diâmetro. No sétimo dia, foi observado o estágio de larva veliger intracapsular. O estágio intracapsular de pediveliger foi observado no décimo quarto dia, quando os animais já possuíam uma coloração escura na parte superior do pé e um “velum” reduzido. A eclosão ocorreu no quadragésimo dia em estágio final de pediveliger. Palavras-chave: Gastropoda, Bucinidae, reprodução. ABSTRACT Spawn and larval development stages of Pisania pusio from Northeast Brazil are described. The egg capsules were translucent with a circular shape which measured 2.9 to 3.7 mm (n = 52) in diameter and it had a stalk to fix the capsule to the substrate. The exit plug is located on the upper side of the capsule and measured 2.2 mm (n = 52) in diameter.