Go Habs Go! Les Habitants : Plus Qu'un Surnom, Une Légende!

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Newsletter Fall/Winter 2012

MANITOBA HOCKEY HALL OF FAME NEWSLETTER Fall-Winter 2012 Nomination Deadline for 2013 U of M Bisons Blair Macaulay and Leiette Klassen awarded Nominations for induction into the Manitoba Hockey Hall of Fame are welcomed from honoured members, 2012 Sam Fabro Scholarships patrons and from the public. In order to have a candidate considered for induction at the next ceremony Blair Macaulay and Leiette Klassen are this on Oct. 5, 2013, the Hall of Fame must receive a signed year's winners of the $1.000 Sam Fabro and completed nomination form by Dec. 15, 2012. Scholarships. The Manitoba Hockey Hall of Categories for nomination are player, builder, official, Fame and Museum awards the scholarships on media, special and team. Individuals and teams an annual basis to a male and a female student- nominated must have a connection to the province of athlete in the University of Manitoba Manitoba. hockey program. A nomination form with guidelines is available on the Blair Macaulay, a stu- HOF website www.mbhockeyhalloffame.ca. If you re- dent in the Asper quire a printed copy, call Gary Cribbs at 1-204-837- School of Business, 4159. An independent selection committee reviews the received his award nominations and recommends candidates for induction from Fabro on Oct. 12 to the board of directors. Selection committee chair Don at the Max Bell Arena. Kuryk reminds anyone submitting a nomination that it is Manitoba defeated important to provide as much documented information Saskatchewan 3-1 that as possible. For further information, contact Kuryk at evening with Macaulay cell: 1-204-803-3144. -

B1LTIM0RE & OHIO Rlilroid

Grid Outlook at Navy Gloomy Canadiens Have Three Playoffs at Hockey Two Pittsburgh Players Sports Mirror To Draw By the Associated Press. Throngs Tie for Ice Point Title Today a year ago—Kentucky night. All-America Alline Banka By th» AnocUted Pres*. Girl Tossers Seek 45th Pate hit As Spring Practice Starts Scorers By the Associated Preaa. beat Utah, 46-38, and Oklahoma the nets lor 25 points, Top Hockey world series—the Ej the Associated Press. Hockey’s play- Aggies whipped Canisius, bringing her season’s total to 535. away when they should be learning the Associated Presi. NEW HAVEN, Conn, Mar. 30.— 43-29, Win for By offs for the Stanley Cup—get in first Clean Slate ANNAPOLIS. Md„ Mar. 20.— about the T system, and “other un- Bob Oracle and Bob Walton of round of national invi- MONTREAL, Mar. 20—The pow- under way tonight with capacity By the Associated Press. v sum- certainties.” tation basket ball tourney at Comdr. Oscar E. Hagberg, in erful Pittsburgh ended the American Blake-Lach-Richard combina- crowds anticipated at Montreal Madison Garden. NASHVILLE, Mar. 20— FOR FACTORY moning his Navy football squad for The “uncertainties” mainly were Hockey League’s individual scoring Square Tenn., It APPROVID tion of the Montreal Canadiens and Detroit. the Convair spring drill, prepared to submit his half a dozen proven stars from other race in a tie for the lead with 94 Three years ago—Ray "Sugar” Bomberettes win a placed one-two-three atop the final At Montreal the championship CHEVROLET Middies to the intricacies of the T colleges who have Naval Academy Robinson, undefeated welter- basket ball game here tonight, SERVICE National Hockey League scoring sta- Canadiens, seeking to points. -

A Matter of Inches My Last Fight

INDEPENDENT PUBLISHERS GROUP A Matter of Inches How I Survived in the Crease and Beyond Clint Malarchuk, Dan Robson Summary No job in the world of sports is as intimidating, exhilarating, and stressridden as that of a hockey goaltender. Clint Malarchuk did that job while suffering high anxiety, depression, and obsessive compulsive disorder and had his career nearly literally cut short by a skate across his neck, to date the most gruesome injury hockey has ever seen. This autobiography takes readers deep into the troubled mind of Clint Malarchuk, the former NHL goaltender for the Quebec Nordiques, the Washington Capitals, and the Buffalo Sabres. When his carotid artery was slashed during a collision in the crease, Malarchuk nearly died on the ice. Forever changed, he struggled deeply with depression and a dependence on alcohol, which nearly cost him his life and left a bullet in his head. Now working as the goaltender coach for the Calgary Flames, Malarchuk reflects on his past as he looks forward to the future, every day grateful to have cheated deathtwice. 9781629370491 Pub Date: 11/1/14 Author Bio Ship Date: 11/1/14 Clint Malarchuk was a goaltender with the Quebec Nordiques, the Washington Capitals, and the Buffalo Sabres. $25.95 Hardcover Originally from Grande Prairie, Alberta, he now divides his time between Calgary, where he is the goaltender coach for the Calgary Flames, and his ranch in Nevada. Dan Robson is a senior writer at Sportsnet Magazine. He 272 pages lives in Toronto. Carton Qty: 20 Sports & Recreation / Hockey SPO020000 6.000 in W | 9.000 in H 152mm W | 229mm H My Last Fight The True Story of a Hockey Rock Star Darren McCarty, Kevin Allen Summary Looking back on a memorable career, Darren McCarty recounts his time as one of the most visible and beloved members of the Detroit Red Wings as well as his personal struggles with addiction, finances, and women and his daily battles to overcome them. -

For the Record

FOR THE RECORD MESSAGE FROM PRESIDENT HUGH VASSOS We are entering a new era in the life of the Saskatchewan Sports Hall of Fame. We need to make improvements in virtually all areas of our operations while focusing on our core business…the preservation and education of this province’s rich and proud sports history. Now is the time for everyone with a vested interest in the Hall of Fame to step forward and do their part to make this a better place. Our Board of Directors and Staff are leading the way. Over the past few months we have reviewed the way we are currently operating and developed a plan for the way we need and want to work from this point forward. On April 16th we announced the first of these plans including a new visual identity that replaces a dated logo with a more dynamic image that better reflects our new attitude and sense of direction for the future. A new online presence and domain name (www.sasksportshalloffame.com) that adopts a more contemporary look and meshes with our social media applications (@SaskSportsHF and www.facebook.com/SaskSportsHF). In order to put our new Strategic Plan into motion it will take resources and that’s where you come in. We have made the decision to create our own destiny and have launched an exciting new self-help program entitled the Sports Investors Club. This program is poised to generate up to 50% of our operating revenue while allowing us to also start funding new exhibits and programs. -

2021 Nhl Awards Presented by Bridgestone Information Guide

2021 NHL AWARDS PRESENTED BY BRIDGESTONE INFORMATION GUIDE TABLE OF CONTENTS 2021 NHL Award Winners and Finalists ................................................................................................................................. 3 Regular-Season Awards Art Ross Trophy ......................................................................................................................................................... 4 Bill Masterton Memorial Trophy ................................................................................................................................. 6 Calder Memorial Trophy ............................................................................................................................................. 8 Frank J. Selke Trophy .............................................................................................................................................. 14 Hart Memorial Trophy .............................................................................................................................................. 18 Jack Adams Award .................................................................................................................................................. 24 James Norris Memorial Trophy ................................................................................................................................ 28 Jim Gregory General Manager of the Year Award ................................................................................................. -

Rifle Submission.Pdf

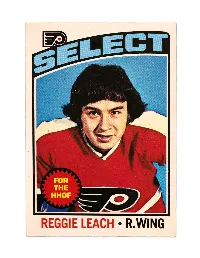

John K. Samson PO Box 83‐971 Corydon Avenue Winnipeg, Manitoba R3M 3S3 February 23, 2013 Mr. Bill Hay, Chairman of the Board, and Members of the Selection Committee The Hockey Hall of Fame 30 Yonge Street Toronto, Ontario M5V 1X8 Dear Mr. Bill Hay, Chairman of the Board, and Members of the Selection Committee, Hockey Hall of Fame; In accordance with the Hockey Hall of Fame’s Policy Regarding Public Submission of Candidates Eligible for Election into Honoured Membership, please accept this bona‐fide submission putting forth the name Reggie Joseph Leach for your consideration. A member of the Berens River First Nation, Reggie Joseph Leach was born in 1950 in Riverton, Manitoba. While facing the injustices of racism and poverty, and playing on borrowed skates for much of his childhood, Leach’s terrific speed and honed shooting skills earned him the nickname “The Riverton Rifle.” He went on to become one of the most gifted and exciting hockey players of his generation. His pro‐hockey accomplishments are truly impressive: two‐time NHL All Star, Conn Smythe Trophy winner (the only non‐goalie from a losing team to ever win it), 1975 Stanley Cup winner, 1976 Canada Cup winner, and Regular Season Goal Scoring Leader, to name a few. His minor league record is remarkable, too. As a legendary member of the MJHL/WCJHL Flin Flon Bombers, Mr. Leach led the league in goal‐scoring twice, and was placed on the First All‐ Star team every season he played. The statistical analysis in the pages that follow, prepared by Phil Russell of Dozen Able Men Data Design (Ottawa, Ontario), makes a clear and persuasive case that Mr. -

1987 SC Playoff Summaries

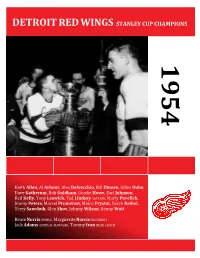

DETROIT RED WINGS STANLEY CUP CHAMPIONS 19 54 Keith Allen, Al Arbour, Alex Delvecchio, Bill Dineen, Gilles Dube, Dave Gatherum, Bob Goldham, Gordie Howe, Earl Johnson, Red Kelly, Tony Leswick, Ted Lindsay CAPTAIN, Marty Pavelich, Jimmy Peters, Marcel Pronovost, Metro Prystai, Dutch Reibel, Terry Sawchuk, Glen Skov, Johnny Wilson, Benny Woit Bruce Norris OWNER, Marguerite Norris PRESIDENT Jack Adams GENERAL MANAGER, Tommy Ivan HEAD COACH © Steve Lansky 2010 bigmouthsports.com NHL and the word mark and image of the Stanley Cup are registered trademarks and the NHL Shield and NHL Conference logos are trademarks of the National Hockey League. All NHL logos and marks and NHL team logos and marks as well as all other proprietary materials depicted herein are the property of the NHL and the respective NHL teams and may not be reproduced without the prior written consent of NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2010 National Hockey League. All Rights Reserved. 1954 STANLEY CUP SEMI-FINAL 1 DETROIT RED WINGS 88 v. 3 TORONTO MAPLE LEAFS 78 GM JACK ADAMS, HC TOMMY IVAN v. GM CONN SMYTHE, HC FRANK ‘KING’ CLANCY RED WINGS WIN SERIES IN 5 Tuesday, March 23 Thursday, March 25 TORONTO 0 @ DETROIT 5 TORONTO 3 @ DETROIT 1 FIRST PERIOD FIRST PERIOD 1. DETROIT, Marty Pavelich 1 (unassisted) 8:21 SHG GWG 1. TORONTO, Sid Smith 1 (unassisted) 9:16 2. DETROIT, Ted Lindsay 1 (Alex Delvecchio, Gordie Howe) 15:45 PPG Penalties – Hannigan T 11:01, Horton T 12:41, Pronovost D 15:53, Horton T 19:16 Penalties – Skov D 1:06, Kelly D 6:22, Sloan T 8:26, Thomson T 9:42, Dineen D 10:45, Sloan T 15:06, Woit D 19:12 SECOND PERIOD 2. -

Toronto Maple Leafs

Toronto Maple Leafs From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search "Leafs" redirects here. For other uses, see Leafs (disambiguation). For other uses, see Toronto Maple Leafs (disambiguation). Toronto Maple Leafs 2010±11 Toronto Maple Leafs season Conference Eastern Division Northeast Founded 1917 Toronto Blueshirts 1917±18 Toronto Arenas 1918±19 History Toronto St. Patricks 1919 ± February 14, 1927 Toronto Maple Leafs February 14, 1927 ± present Home arena Air Canada Centre City Toronto, Ontario Blue and white Colours Leafs TV Rogers Sportsnet Ontario Media TSN CFMJ (640 AM) Maple Leaf Sports & Owner(s) Entertainment Ltd. (Larry Tanenbaum, chairman) General manager Brian Burke Head coach Ron Wilson Captain Dion Phaneuf Minor league Toronto Marlies (AHL) affiliates Reading Royals (ECHL) 13 (1917±18, 1921±22, 1931±32, 1941±42, 1944±45, 1946±47, 1947± Stanley Cups 48, 1948±49, 1950±51, 1961±62, 1962±63, 1963±64, 1966±67) Conference 0 championships Presidents' Trophy 0 Division 5 (1932±33, 1933±34, 1934±35, championships 1937±38, 1999±00) The Toronto Maple Leafs are a professional ice hockey team based in Toronto, Ontario, Canada. They are members of the Northeast Division of the Eastern Conference of the National Hockey League (NHL). The organization, one of the "Original Six" members of the NHL, is officially known as the Toronto Maple Leaf Hockey Club and is the leading subsidiary of Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE). They have played at the Air Canada Centre (ACC) since 1999, after 68 years at Maple Leaf Gardens. Toronto won their last Stanley Cup in 1967. The Leafs are well known for their long and bitter rivalries with the Montreal Canadiens and the Ottawa Senators. -

Maurice Richard Et La Presse Sportive Montréalaise : L'itinéraire D'une Passion Partisane, 1942-1955

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL MAURICE RICHARD ET LA PRESSE SPORTIVE MONTRÉALAISE : L'ITINÉRAIRE D'UNE PASSION PARTISANE, 1942-1955 MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE À LA MAÎTRISE EN HISTOIRE PAR ETIENNE LAPOINTE MAI 2019 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.07-2011). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» REMERCIEMENTS Le travail de recherche menant à l'écriture d'un mémoire de maîtrise, ainsi que · l'exercice de rédaction en lui-même, demeurent un travail de longue haleine. Malgré l'extrême solitude dans laquelle se trouve bien souvent l'auteur, il n'en demeure pas moins que plusieurs personnes contribuent, par leur présence et leur soutien, à rendre possible la réalisation de cette entreprise. -

2017-18 UD Splendor Hockey Checklist

2017-18 UD Splendor Hockey Player Card Totals Does not include Non-Hit Splended Starts Inserts; Alex Tuch only has Non-Hit Insert 194 Players with HITS (+ Alex Tuch Non-HIT) 90 Players with 6 HITS or less; 29 Players with 11-22 HITS; 75 Players with 45+ HITS Team TOTAL Auto Auto Relic Relic Silver Ace Bailey 1 1 Alex Delvecchio 60 49 11 Alex Tuch 0 Alexander Ovechkin 344 45 277 11 11 Andy Bathgate 1 1 Anthony Mantha 196 196 Art Coulter 1 1 Aurele Joliat 1 1 Auston Matthews 11 11 Babe Pratt 1 1 Boom Boom Geoffrion 1 1 Bernie Parent 1 1 Bert Olmstead 4 4 Bill Chadwick 2 2 Bill Cook 1 1 Bill Cowley 2 2 Bill Ezinicki 1 1 Bill Gadsby 5 5 Bill Mosienko 1 1 Bill Thoms 1 1 Bob Baun 48 48 Bob Probert 11 11 Bobby Clarke 59 48 11 Bobby Hull 255 244 11 Bobby Orr 207 207 Borje Salming 56 45 11 Brent Burns 11 11 Brett Hull 253 242 11 Brock Boeser 233 233 Bud Poile 2 2 Buddy O'Connor 1 1 Bun Cook 1 1 Busher Jackson 1 1 Cam Neely 48 48 GroupBreakChecklists.com 2017-18 UD Splendor Hockey Player Card Totals Team TOTAL Auto Auto Relic Relic Silver Carey Price 331 45 275 11 Carl Voss 1 1 Charlie Conacher 2 2 Charlie McAvoy 260 260 Ching Johnson 1 1 Chris Chelios 59 48 11 Clayton Keller 259 259 Conn Smythe 1 1 Connor McDavid 369 81 277 11 Cooney Weiland 1 1 Dale Hawerchuk 252 45 196 11 Daniel Sedin 22 11 11 Darryl Sittler 59 48 11 Dave Andreychuk 59 48 11 Dave Keon 5 5 David Sweeney Schriner 1 1 Denis Potvin 56 45 11 Dick Duff 5 5 Dick Irvin 2 2 Dickie Moore 4 4 Dominik Hasek 244 244 Doug Gilmour 252 45 196 11 Doug Harvey 1 1 Duncan Keith 212 212 Earl Seibert -

2017-18 Leaf Stickwork Hockey

2018 Leaf Stickwork Hockey Player Card Totals 177 Players with Cards 141 Players with 21+ Cards; 36 Players with 5 or less Cards Multi Total Other Name Lumber Auto Auto Stick Player Player Cards Stick Plate Graph Stick Dual Player Stick Adam Foote 1 1 Adam Oates 101 33 68 Al Secord 39 39 Alex Delvecchio 104 33 70 1 Alexander Mogilny 27 27 Alexander Ovechkin 65 33 31 1 Allan Stanley 36 35 1 André Dupont 1 1 Andre Lacroix 68 33 35 Andy Bathgate 60 30 30 Andy Moog 32 32 Bernie Federko 68 33 35 Bernie Geoffrion 181 40 140 1 Bernie Parent 265 43 175 43 4 Bert Olmstead 168 29 138 1 Bill White 99 99 Billy Taylor 1 1 Bob Gainey 103 103 Bob Nystrom 65 29 35 1 Bob Probert 106 72 33 1 Bobby Baun 72 35 37 Bobby Clarke 247 72 175 Bobby Holik 1 1 Bobby Hull 496 33 419 1 43 Bobby Orr 483 483 Borje Salming 142 105 37 Brendan Shanahan 33 33 Brett Hull 33 33 Bryan Trottier 135 135 Byron Dafoe 66 33 33 Cam Neely 39 39 Carol Vadnais 103 33 70 Charlie Hodge 84 84 Charlie Simmer 36 35 1 Chris Chelios 107 39 68 Clark Gillies 39 39 Connor McDavid 99 43 55 1 Curtis Joseph 138 33 105 Dale Hawerchuk 69 33 35 1 Dave Babych 36 35 1 Dave Keon 160 20 140 Dave Taylor 69 33 35 1 David Schriner 1 1 Dean Prentice 1 1 GroupBreakChecklists.com 2018 Leaf Stickwork Hockey Player Card Totals Multi Total Other Name Lumber Auto Auto Stick Player Player Cards Stick Plate Graph Stick Dual Player Stick Denis Potvin 174 33 140 1 Denis Savard 37 33 4 Dennis Hull 33 33 Dennis Maruk 111 33 35 43 Dickie Moore 178 33 105 1 39 Dino Ciccarelli 74 39 35 Dollard St. -

Mcg Newsalumni MAGAZINE

McG NewsALUMNI MAGAZINE MOVIES’ MOVERS AND SHAKERS GUY ROULEAU AU NEURO A BILLION REASONS TO CELEBRATE The HEATHER DECADE MCGILL’S 16TH PRINCIPAL STEPS DOWN AND LOOKS BACK SPRING/SUMMER 2013 publications.mcgill.ca/mcgillnews Discover why over 375,000 University and College graduates enjoy greater savings Join the growing number of graduates who enjoy greater savings from TD Insurance on home and auto coverage. Most insurance companies offer discounts for combining home and auto policies, or your good driving record. What you may not know is that we offer these savings too, plus we offer preferred rates to members of the McGill Alumni Association.You’ll also receive our highly personalized service and great protection that suits your needs. Find out how much you could save. Request a quote today 1-888-589-5656 Monday to Friday: 8 a.m. to 8 p.m. Saturday: 9 a.m. to 4 p.m. melochemonnex.com/mcgill Insurance program recommended by the The TD Insurance Meloche Monnex home and auto insurance program is underwritten by SECURITY NATIONAL INSURANCE COMPANY. The program is distributed by Meloche Monnex Insurance and Financial Services Inc. in Quebec and by Meloche Monnex Financial Services Inc. in the rest of Canada. Due to provincial legislation, our auto insurance program is not offered in British Columbia, Manitoba or Saskatchewan. *No purchase required. Contest organized jointly with Primmum Insurance Company and open to members, employees and other eligible persons belonging to employer, professional and alumni groups which have an agreement with and are entitled to group rates from the organizers.