Universite De Ouagadougou

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Modelling the Distribution of Photosynthetic Types of Grasses in Sahelian Burkina Faso with High-Resolution Satellite Data

ECOTROPICA 17: 53–63, 2011 © Society for Tropical Ecology MODELLING THE DISTRIBUTION OF PHOTOSYNTHETIC TYPES OF GRASSES IN SAHELIAN BURKINA FASO WITH HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA Marco Schmidt1,2,3*, Konstantin König2,3, Jonas V. Müller4, Ulrike Brunken1,5 & Georg Zizka1,2,3 1 Forschungsinstitut Senckenberg, Abt. Botanik und molekulare Evolutionsforschung, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main, Germany 2 Goethe-Universität, Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Germany 3 Biodiversity and Climate Research Centre (Bik-F), Biodiversity dynamics and Climate, Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt am Main, Germany 4 Royal Botanic Gardens Kew, Seed Conservation Department, Wakehurst Place, Ardingly RH176TN, United Kingdom 5 Palmengarten, Abt. Garten, Wissenschaft & Pädagogik, Siesmayerstr. 61, 60323 Frankfurt am Main, Germany Abstract. We combined grass (Poaceae) occurrence data from the Sahelian parts of Burkina Faso, West Africa, with data on the photosynthetic type of these species. Occurrence data were compiled from relevés and collections of the Herbarium Senckenbergianum, and the assignment of photosynthetic types was taken from the literature and completed by leaf ana- tomical observations of our own. We used the occurrence data to model species distributions using GARP (Genetic algo- rithm of rule-set production) and high-resolution satellite data (Landsat ETM+) as environmental predictors. In a subse- quent step we summarized the distributions of single species for each photosynthetic type. The resulting distribution patterns reflect the ecological preferences connected with photosynthetic pathways. The only C3 species is strictly bound to watercourses and temporary lakes, C4 MS species mainly occur on the dunes, C4 PS-PCK species are mainly from dunes and watercourses, C4 PS-NAD type species dominate the drier peneplains. -

An Annotated Checklist of the Vascular Flora of Guinea-Bissau (West Africa)

BLUMEA 53: 1– 222 Published on 29 May 2008 http://dx.doi.org/10.3767/000651908X608179 AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE VASCULAR FLORA OF GUINEA-BISSAU (WEST AFRICA) L. CATARINO, E.S. MARTINS, M.F. PINTO BASTO & M.A. DINIZ IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical, Trav. Conde da Ribeira 9, 1300-142 Lisboa, Portugal; e-mail: [email protected] CONTENTS Summary . 1 Résumé . 1 Resumo . 2 Introduction – The country’s main features . 2 Vegetation . 5 Botanic collections in Guinea-Bissau . 9 Material and Methods . 13 Checklist of the vascular flora of Guinea-Bissau . 19 Pteridophyta . 19 Magnoliophyta (Angiospermae) . 21 Magnoliopsida (Dicotyledones) . 21 Liliopsida (Monocotyledones) . 119 References . 151 Taxonomic Index . 191 SUMMARY A Checklist of Guinea-Bissau’s vascular flora is presented, based on the inventory of herbarium material and on recent collections. In addition to the name, we cite for each taxon the basionym and synonyms, the life form and habitat, as well as the chorology, Raunkiaer’s biological type, phenology and vernacular names if known. 1507 specific and infra-specific taxa were recorded, of which 1459 are autochthonous, belonging to 696 genera. This shows a higher diversity than the 1000 species estimated so far. In the autoch- thonous flora there are 22 species of Pteridophyta from 14 families; 1041 taxa of Dicotyledons from 107 families, and 396 taxa of Monocotyledons belonging to 33 families. Three taxa are probably endemic to the country. Key words: flora, phytogeography, ecology, chorology, vernacular names, Guinea-Bissau. RÉSUMÉ Ayant pour base l’inventaire des matériaux d’herbier et les récoltes récentes, une Checklist est présenté sur la flore vasculaire de la Guinée-Bissau. -

Ibi-So Names for Plants and Animals

Ibi-So names for Plants and Animals edited by Jeffrey Heath and Steven Moran This document was created from Tsammalex on 2015-05-13. Tsammalex is published under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and should be cited as Christfried Naumann & Steven Moran & Guillaume Segerer & Robert Forkel (eds.) 2015. Tsammalex: A lexical database on plants and animals. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at http://tsammalex.clld.org, Accessed on 2015-05-13.) A full list of contributors is available at http://tsammalex.clld.org/contributors The list of references cited in this document is available at http://tsammalex.clld.org/sources http://tsammalex.clld.org/ Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Arachnida Order: Prostigmata Family: Leeuwenhoekiidae Dinothrombium tinctorium . • àgá:-nà . "small scarlet-red velvet mite that emerges in fields after rains". Lit. "sky-mother". (CC) BY © Jeff Heath and the Dogon and Bangime (CC) BY © Jeff Heath and the Dogon and Bangime Languages Project Languages Project Order: Solifugae Family: Galeodidae Galeodes olivieri Simon, 1879 . • yó:gò-yó:gò . "wind scorpion, sun scorpion". (CC) BY © Jeff Heath and the Dogon and Bangime (CC) BY © Jeff Heath and the Dogon and Bangime (CC) BY © Jeff Heath and the Dogon and Bangime Languages Project Languages Project Languages Project 2 of 105 http://tsammalex.clld.org/ Class: Chilopoda Order: Scolopendromorpha Family: Scolopendridae Scolopendra . • sǒŋ mwɛ̀:ⁿ . "large biting centipede (scolopender)". (CC) BY © Sam Fraser-Smith (CC) BY © Jeff Heath and the Dogon and Bangime (CC) BY-SA © Matt Reinbold Languages Project Class: Diplopoda Order: Spirostreptida Family: Spirostreptidae Archispirostreptus . • kàrⁿùkɔ́:ⁿ . -

Magnoliophyta of the Partial Faunal Reserve of Pama, Burkina Faso

Check List 4(3): 251–266, 2008. ISSN: 1809-127X LISTS OF SPECIES Magnoliophyta of the partial faunal reserve of Pama, Burkina Faso. Elisée Mbayngone 1 Marco Schmidt 2, 3 Karen Hahn-Hadjali 3 Adjima Thiombiano 4 Sita Guinko 4 1 Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Université de N'Djamena. B.P. 1027, N'Djaména, Tchad. E-mail: [email protected] 2 Department of Botany and molecular Evolution, Research Institute Senckenberg. Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main, Germany. 3 Institute for Ecology, Evolution & Diversity, J.W. Goethe-University Siesmayerstraβe 70, 60054 Frankfurt am Main, Germany. 4 Laboratoire de Biologie et Ecologie Végétales, UFR/SVT, Université de Ougadougou, 03 B.P. 7021, Ouagadougou, Burkina Faso. Abstract: The partial faunal reserve of Pama is situated in the province of Kompienga, in the South-East of Burkina Faso, with typical Sudanian savanna vegetation. Adjacent to the Arli National Park and the Pendjari National Park, it is part of the so-called WAP complex, one of the largest wildlife areas in West Africa. Up to now, only little has been known about its flora. The present study aimed at reducing this gap in knowledge, and represents an important tool for conservation and research. The list of species was compiled from the surveys carried out from 2001 to 2004, additional relevé data, and herbarium specimens. We found 450 species, which belong to 244 genera and 73 families. The most species-rich family is Poaceae (83 species), followed by Fabaceae (64), Cyperaceae (24), Rubiaceae (22), Euphor- biaceae (20), Combretaceae (15), Asteraceae (14), Caesalpiniaceae (14), Mimosaceae (12), and Convolvulaceae (11). -

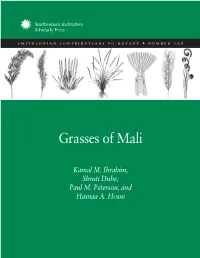

Grasses of Mali

Smithsonian Institution Scholarly Press smithsonian contributions to botany • number 108 Smithsonian Institution Scholarly Press Grasses of Mali Kamal M. Ibrahim, Shruti Dube, Paul M. Peterson, and Hasnaa A. Hosni SERIES PUBLICATIONS OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION Emphasis upon publication as a means of “diffusing knowledge” was expressed by the first Secretary of the Smithsonian. In his formal plan for the Institution, Joseph Henry outlined a program that included the following statement: “It is proposed to publish a series of reports, giving an account of the new discoveries in science, and of the changes made from year to year in all branches of knowledge.” This theme of basic research has been adhered to through the years in thousands of titles issued in series publications under the Smithsonian imprint, commencing with Smithsonian Contributions to Knowledge in 1848 and continuing with the following active series: Smithsonian Contributions to Anthropology Smithsonian Contributions to Botany Smithsonian Contributions to History and Technology Smithsonian Contributions to the Marine Sciences Smithsonian Contributions to Museum Conservation Smithsonian Contributions to Paleobiology Smithsonian Contributions to Zoology In these series, the Smithsonian Institution Scholarly Press (SISP) publishes small papers and full-scale monographs that report on research and collections of the Institution’s museums and research centers. The Smithsonian Contributions Series are distributed via exchange mailing lists to libraries, universities, and similar institutions throughout the world. Manuscripts intended for publication in the Contributions Series undergo substantive peer review and evalu- ation by SISP’s Editorial Board, as well as evaluation by SISP for compliance with manuscript preparation guidelines (available at https://scholarlypress.si.edu). -

A Checklist of Vascular Plants of the W National Park in Burkina Faso, Including the Adjacent Hunting Zones of Tapoa-Djerma and Kondio

Biodiversity Data Journal 8: e54205 doi: 10.3897/BDJ.8.e54205 Taxonomic Paper A checklist of vascular plants of the W National Park in Burkina Faso, including the adjacent hunting zones of Tapoa-Djerma and Kondio Blandine M.I. Nacoulma‡, Marco Schmidt §,|, Karen Hahn¶, Adjima Thiombiano‡ ‡ Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso § Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre, Frankfurt am Main, Germany | Palmengarten, Frankfurt am Main, Germany ¶ Goethe University, Frankfurt am Main, Germany Corresponding author: Marco Schmidt ([email protected]) Academic editor: Anatoliy Khapugin Received: 12 May 2020 | Accepted: 18 Jun 2020 | Published: 03 Jul 2020 Citation: Nacoulma BM.I, Schmidt M, Hahn K, Thiombiano A (2020) A checklist of vascular plants of the W National Park in Burkina Faso, including the adjacent hunting zones of Tapoa-Djerma and Kondio. Biodiversity Data Journal 8: e54205. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e54205 Abstract Background The W National Park and its two hunting zones represent a unique ecosystem in Burkina Faso for biodiversity conservation. This study aims at providing a detailed view of the current state of the floristic diversity as a baseline for future projects aiming at protecting and managing its resources. We combined intensive inventories and distribution records from vegetation plots, photo records and herbarium collections. New information This is the first comprehensive checklist of vascular plants of the Burkina Faso part of the transborder W National Park. With 721 documented species including 19 species new to Burkina Faso, the Burkina Faso part of the W National Park is, so far, the nature reserve with most plant species in Burkina Faso. -

An Annotated Checklist of the Vascular Flora of Guinea-Bissau (West Africa)

BLUMEA 53: 1– 222 Published on 29 May 2008 http://dx.doi.org/10.3767/000651908X608179 AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE VASCULAR FLORA OF GUINEA-BISSAU (WEST AFRICA) L. CATARINO, E.S. MARTINS, M.F. PINTO BASTO & M.A. DINIZ IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical, Trav. Conde da Ribeira 9, 1300-142 Lisboa, Portugal; e-mail: [email protected] CONTENTS Summary . 1 Résumé . 1 Resumo . 2 Introduction – The country’s main features . 2 Vegetation . 5 Botanic collections in Guinea-Bissau . 9 Material and Methods . 13 Checklist of the vascular flora of Guinea-Bissau . 19 Pteridophyta . 19 Magnoliophyta (Angiospermae) . 21 Magnoliopsida (Dicotyledones) . 21 Liliopsida (Monocotyledones) . 119 References . 151 Taxonomic Index . 191 SUMMARY A Checklist of Guinea-Bissau’s vascular flora is presented, based on the inventory of herbarium material and on recent collections. In addition to the name, we cite for each taxon the basionym and synonyms, the life form and habitat, as well as the chorology, Raunkiaer’s biological type, phenology and vernacular names if known. 1507 specific and infra-specific taxa were recorded, of which 1459 are autochthonous, belonging to 696 genera. This shows a higher diversity than the 1000 species estimated so far. In the autoch- thonous flora there are 22 species of Pteridophyta from 14 families; 1041 taxa of Dicotyledons from 107 families, and 396 taxa of Monocotyledons belonging to 33 families. Three taxa are probably endemic to the country. Key words: flora, phytogeography, ecology, chorology, vernacular names, Guinea-Bissau. RÉSUMÉ Ayant pour base l’inventaire des matériaux d’herbier et les récoltes récentes, une Checklist est présenté sur la flore vasculaire de la Guinée-Bissau. -

Fire, Plant-Derived Smoke and Grazing Effects on Regeneration, Productivity and Diversity of the Sudanian Savanna- Woodland Ecosystem

Fire, Plant-derived Smoke and Grazing Effects on Regeneration, Productivity and Diversity of the Sudanian Savanna- woodland Ecosystem Sidzabda Djibril Dayamba Faculty of Forest Sciences Southern Swedish Forest Research Centre Alnarp Doctoral Thesis Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp 2010 Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2010:65 Cover: Mid-season fire (top left), smoke produced during early burning (top right), grazing (bottom left), seeds of Borreria radiata DC. (bottom right) (Photo: S. D. Dayamba) ISSN 1652-6880 ISBN 978-91-576-7510-1 © 2010 Sidzabda Djibril Dayamba, Alnarp Print: SLU Service/Repro, Alnarp 2010 Fire, Plant-derived Smoke and Grazing Effects on Regeneration, Productivity and Diversity of the Sudanian Savanna-woodland Ecosystem Abstract The establishment and subsequent dynamics and productivity of many plants is affected by diverse environmental factors, some of the most important in savanna ecosystems being herbivory, fire and its related cues. This thesis assessed the effects of these factors on the woody and herbaceous regeneration, productivity and diversity of Sudanian savanna-woodlands. The time (season) of fires and soil depth were found to affect both fire temperature and temperature residence time, which in turn affected the germination of seeds buried in the soil. Fairly good germination of unburied or superficially buried seeds could be obtained after early burning which is not the case of mid-season and late-season fires. Analysis of seeds’ germination responses to smoke generated by burning revealed that smoke responsiveness is a species-specific attribute that transcends plant species’ ecological characteristics, notably their fire response categories. In addition, the type and dose of smoke strongly affect germination parameters of responsive species, and for some species an appropriate combination of smoke and heat is required for maximal germination responses.