Projet Niokolo - Badiar

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cep-Eg-Koundara

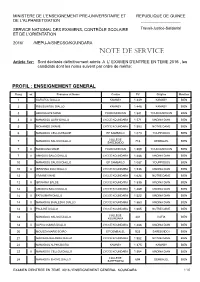

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET REPUBLIQUE DE GUINEE DE L'ALPHABETISATION ------------------------------ SERVICE NATIONAL DES EXAMENS, CONTRÔLE SCOLAIRE Travail-Justice-Solidarité ET DE L'ORIENTATION 2016/ /MEPU-A/SNECSO/KOUNDARA NOTE DE SERVICE Article 1er: Sont déclarés définitivement admis A L' EXAMEN D'ENTREE EN 7EME 2016 , les candidats dont les noms suivent par ordre de mérite: PROFIL : ENSEIGNEMENT GENERAL Rang ex Prénoms et Noms Centre PV Origine Mention 1 SAFIATOU DIALLO KAMABY 1 449 KAMABY BIEN 2 ROUGUIATOU DIALLO KAMABY 1 448 KAMABY BIEN 3 ABDOULAYE MANE YOUKOUNKOUN 1 941 YOUKOUNKOUN BIEN 3 X MAMADOU OURY DIALLO LYCCE KOUNDARA 1 571 MADINA DIAN BIEN 5 MOHAMED DRAME LYCCE KOUNDARA 1 593 NOTRE DAME BIEN 6 MAMADOU CELLOU BALDE EP SAMBAILO 1 073 YOUPPODOU BIEN COLLEGE MAMADOU SALIOU DIALLO DEMBALEL BIEN 7 SAREBOIDO 716 7 X MAIMOUNA MANE YOUKOUNKOUN 1 999 YOUKOUNKOUN BIEN 7 X AMADOU BAILO DIALLO LYCCE KOUNDARA 1 488 MADINA DIAN BIEN 10 MAMADOU SALIOU DIALLO EP SAMBAILO 1 087 YOUPPODOU BIEN 10 X IBRAHIMA DIAO DIALLO LYCCE KOUNDARA 1 536 MADINA DIAN BIEN 12 VIVIANE MANE LYCCE KOUNDARA 1 624 NOTRE DAME BIEN 12 X IBRAHIMA BALDE LYCCE KOUNDARA 1 535 MADINA DIAN BIEN 14 AMADOU BAILO DIALLO LYCCE KOUNDARA 1 489 MADINA DIAN BIEN 14 X FATOUMATA DIALLO LYCCE KOUNDARA 1 522 MADINA DIAN BIEN 14 X MAMADOU BHALEDJO DIALLO LYCCE KOUNDARA 1 563 MADINA DIAN BIEN 14 X PAULINE DIALLO LYCCE KOUNDARA 1 605 NOTRE DAME BIEN COLLEGE MAMADOU SALIOU DIALLO HAFIA BIEN 18 KOUNDARA 331 18 X ALPHA OUMAR DIALLO LYCCE KOUNDARA 1 486 MADINA DIAN -

Livelihood Zone Descriptions: Guinea

REVISION OF THE LIVELIHOODS ZONE MAP AND DESCRIPTIONS FOR THE REPUBLIC OF GUINEA A REPORT OF THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWROK (FEWS NET) November 2016 This report is based on the original livelihoods zoning report of 2013 and was produced by Julius Holt, Food Economy Group, consultant to FEWS NET GUINEA Livelihood Zone Map and Descriptions November 2016 2013 Table of Contents Acknowledgements ..................................................................................................................................................... 3 Introduction ................................................................................................................................................................. 4 Methodology ................................................................................................................................................................ 4 Changes to the Livelihood Zones Map ...................................................................................................................... 5 The National Context ................................................................................................................................................. 6 Livelihood Zone Descriptions .................................................................................................................................. 10 ZONE GN01 LITTORAL: RICE, FISHING, PALM OIL ................................................................................................................................................. -

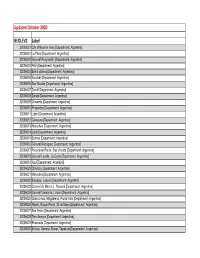

Page 1 S.NO Sub-Prefecture Non 00 10 17 18 Alassoya Albadaria

S.No Sub-prefecture 1 Alassoya 2 Albadaria 3 Arfamoussaya 4 Babila 5 Badi 6 Baguinet 7 Balaki 8 Balandougou 9 Balandougouba, Kankan 10 Balandougouba, Siguiri 11 Balato 12 Balaya 13 Balizia 14 Banama 15 Banankoro 16 Banfélé 17 Bangouyah 18 Banguingny 19 Banian 20 Banié 21 Banko 22 Bankon 23 Banora 24 Bantignel 25 Bardou 26 Baro 27 Bate-Nafadji 28 Beindou, Faranah 29 Beindou, Kissidougou 30 Benty 31 Beyla-Centre 32 Bheeta 33 Bignamou 34 Binikala 35 Bintimodiya 36 Bissikrima 37 Bodié 38 Boffa-Centre 39 Bofossou 40 Boké-Centre 41 Bolodou 42 Boola 43 Bossou 44 Boula 45 Bouliwel 46 Bounouma www.downloadexcelfiles.com 47 Bourouwal 48 Bourouwal-Tappé 49 Bowé 50 Cisséla 51 Colia 52 Coyah-Centre 53 Dabiss 54 Dabola-Centre 55 Dalaba-Centre 56 Dalein 57 Damankanyah 58 Damaro 59 Daralabe 60 Daramagnaky 61 Daro 62 Dialakoro, Faranah 63 Dialakoro, Kankan 64 Diara-Guerela 65 Diari 66 Diassodou 67 Diatiféré 68 Diécké 69 Dinguiraye-Centre 70 Dionfo 71 Diountou 72 Ditinn 73 Dixinn 74 Dogomet 75 Doko 76 Donghol-Sigon 77 Dongol-Touma 78 Douako 79 Dougountouny 80 Dounet 81 Douprou 82 Doura 83 Dubréka-Centre 84 Fafaya 85 Falessade 86 Fangamadou 87 Faralako 88 Faranah-Centre 89 Farmoriah 90 Fassankoni 91 Fatako 92 Fello-Koundoua 93 Fermessadou-Pombo www.downloadexcelfiles.com 94 Firawa 95 Forécariah-Centre 96 Fouala 97 Fougou 98 Foulamory 99 Foumbadou 100 Franwalia 101 Fria-Centre 102 Friguiagbé 103 Gadha-Woundou 104 Gagnakali 105 Gama 106 Gaoual-Centre 107 Garambé 108 Gayah 109 Gbakedou 110 Gbangbadou 111 Gbessoba 112 Gbérédou-Baranama 113 Gnaléah 114 Gongore -

Guinea-Bissau " 0 0 ' ' 0 0 ° ° 2 2 1 1

G U I N E A - B O K E R E G I O N f h Logistics and Health Facilities Overview as of 13 February 2015 SENEGAL Sambailo Youkounkoun N N " " 0 0 ' ' 0 0 3 3 ° Koundara ° 2 2 1 1 Koundara Kamaby Guingan KOUNDARA Termesse Touba Foulamory Bafata MALI N N " GUINEA-BISSAU " 0 0 ' ' 0 0 ° ° 2 2 1 1 Dougountouny Kounsitel Koumbia Gaoual Linsan BOKE GAOUAL LABE Manda Tyanguel-Bori Touba N N " " 0 0 ' ' 0 0 3 3 ° ° 1 1 1 Malanta Djountou 1 Wendou M'Bour Balaya Lelouma Parawol LABE Deliganjan Kakony LELOUMA Kandiafara Timbi Madina BOKE Sangaredi Wuansa Diaga, N N " " 0 TELIMELE Sogorayah 0 ' Touma Misside ' 0 0 ° ° 1 1 1 Donghol 1 BARALANDE Ley Miro Boke Danton Pellel Telimele MAMOU PITA Kamsar Tonkoya Madina N Toumbeta N " " 0 0 ' ' 0 Songoron 0 3 3 ° ° 0 0 1 FRIA 1 Sokoutou Dankharan Khissling Fria Balandougou Donde BOFFA FRIA Bel-Air KINDIA Boffa Sougeta DUBREKA Koulente KINDIA Koluhare Koubia Siguiton Maleya Wassou Kindia N N " " 0 0 ' Damakania ' 0 0 ° Segueya ° 0 Koab 0 1 1 Toureya Saboya Friguibe SENEGAL Koliagbe Bamako !. Camara-Bouyni GUINEA-BISSAU Gbnkli MALI !. Mambya LABE Dubreka BOKE Kouryia ± Balahn Gomokouri 0 12.5 25 50 COYAH MAMOU Coyah FARANAH KANKAN Kilometers CONAKRY KINDIA CONAKRY GF Ebola Treatment Unit, Open .! National Capital (!o International Airport Highway International boundary Sekourou ConakCryO!.NAKRY Louis Pasteur b WFP Country Office (! Major Town o Domestic Airport Primary Road Region boundary / National Reference CONAKRY Lab o N !( N " k WFP Sub Office Intermediate Town Airstrip Secondary Road Prefecture boundary " 0 0 ' FORECARIAH ' 0 0 3 3 ° Conakry ° 9 !. -

Région De Boké 2018

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice- Solidarité MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE La région de Boké en chiffres Edition 2020 GEOGRAPHIE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE Géographie 0rganisation administrative en 2018 5 préfectures ; 32 sous-préfectures ; 5 communes urbaines, Superficie = 31 207 km2 394 districts/quartiers ; 2 045 secteurs 32 communes rurales Source : BSD Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (Annuaire statistique 2018) Préfectures Sous-préfectures Boffa Colia Douprou, Koba-Tatema, Lisso, Mankountan, Tamita, Tougnifili Boké Bintimodya, Dabiss, Kamsar, Kanfarande, Kolaboui, Malapouyah, Sangaredi, Sansale, Tanènè Fria Baguinet, Banguingny, Tormelin Gaoual Foulamory, Kakony, Koumbia, Kounsitel, Malanta, Touba, Wendou M'bour Koundara Guingan, Kamaby, Koundara-, Sambailo, Sareboido, Termesse, Youkounkou Source : BSD Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (Annuaire statistique 2018) STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES Populations des RGPH 1983 1996 2014 Population région de Boké 508 724 760 119 1 083 147 Population de la principale préfecture : Boké 168 924 293 917 450 278 Part de la population nationale en 2014 : 10,3 % Rang régional en 2014 : 5/8 Sources : Institut national de la statistique/RGPH Population au 1er juillet 2016 2017 2018 Population région de Boké 1 157 540 1 190 724 1 224 571 Sources : Institut national de la statistique (Perspectives démographiques de la Guinée, décembre 2017) STATISTIQUES SUR LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES 1994/1995 -

Rapport Pauvreté 05 Dec 17 FDABSAB

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail -Justice -Solidarité MINISTERE DU PLAN ET LA COOPERATION INTERNATIONALE INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT TROISIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITATION (RGPH3) ANALYSE DES DONNEES DU RGPH3 Thème : ANALYSE DE LA PAUVRETE Rédigé par: KABA Aboubacar, DOUMBOUYA Moussa et DELAMOU Jacob Edition Décembre 2017 REPUBLIQUE DE GUINEE Travail -Justice -Solidarité MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT (BCR) TROISIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITATION (RGPH3) Réalisé avec l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), de l’Union Européenne (UE), de la Banque Africaine de Développement (BAD), et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Institut National de la Statistique – RGPH 2014 TABLE DES MATIERES LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................ 7 LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................................... 9 LISTE DES CARTES ........................................................................................................................................... 11 LISTE DES ENCADRES .................................................................................................................................... -

GEOLEV2 Label Updated October 2020

Updated October 2020 GEOLEV2 Label 32002001 City of Buenos Aires [Department: Argentina] 32006001 La Plata [Department: Argentina] 32006002 General Pueyrredón [Department: Argentina] 32006003 Pilar [Department: Argentina] 32006004 Bahía Blanca [Department: Argentina] 32006005 Escobar [Department: Argentina] 32006006 San Nicolás [Department: Argentina] 32006007 Tandil [Department: Argentina] 32006008 Zárate [Department: Argentina] 32006009 Olavarría [Department: Argentina] 32006010 Pergamino [Department: Argentina] 32006011 Luján [Department: Argentina] 32006012 Campana [Department: Argentina] 32006013 Necochea [Department: Argentina] 32006014 Junín [Department: Argentina] 32006015 Berisso [Department: Argentina] 32006016 General Rodríguez [Department: Argentina] 32006017 Presidente Perón, San Vicente [Department: Argentina] 32006018 General Lavalle, La Costa [Department: Argentina] 32006019 Azul [Department: Argentina] 32006020 Chivilcoy [Department: Argentina] 32006021 Mercedes [Department: Argentina] 32006022 Balcarce, Lobería [Department: Argentina] 32006023 Coronel de Marine L. Rosales [Department: Argentina] 32006024 General Viamonte, Lincoln [Department: Argentina] 32006025 Chascomus, Magdalena, Punta Indio [Department: Argentina] 32006026 Alberti, Roque Pérez, 25 de Mayo [Department: Argentina] 32006027 San Pedro [Department: Argentina] 32006028 Tres Arroyos [Department: Argentina] 32006029 Ensenada [Department: Argentina] 32006030 Bolívar, General Alvear, Tapalqué [Department: Argentina] 32006031 Cañuelas [Department: Argentina] -

Bassin Du Fleuve Gambie

INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE ORSTOM - OMVG MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE DU FLEUVE GAMBIE J.P. LAMAGAT J. ALBERGEL J.M. BOUCHEZ L. DESCROIX Owrage publié avec Je concours du Ministère de la Coopération de la République Française III SOMMAIRE le PARTIE - PARAMETRES PHYSIQUES INTRODUCTION ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE DU BASSIN DE LA GAMBIE 1. CARACTERES MORPHOMETRIQUES 3 1.1. Forme - Surface - Relief 3 1.2. Cartographie 6 1.3. Paysages 8 2. LES GRANDS ENSEMBLES GEOLOGIQUES 2.1. Les roches du socle 2.2. La couverture sédimentaire du bassin de Madina Kouta 10 2.2.1. Le groupe de Ségou 10 2.2.2. Le groupe de Madina Kouta 10 2.3. La chaine panafricaine des Bassarides 11 2.4. Les sillons mollassiques panafricains 11 2.5. Le bassin sédimentaire de Bové (groue de Pita) 14 2.6. Les venues doléritiques 15 2.7. Le bassin méso-cénozoique sénégalo-mauritanien 15 3. LES SOLS - ESQUISSE PEDOLOGIQUE 15 4. LA VEGETATION DU BASSIN DE LA GAMBIE 16 4.1. Les formations zonales 17 4.1.1. Les steppes sahéliennes 17 4.1.2. Les savanes soudaniennes 17 4.1.3. Forêts et savanes guinéennes 17 4.2. Les peuplements azonaux 18 4.3. L'intervention de l'homme 18 5. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 19 5.1. La Gambie 19 5.2. Ses principaux affluents 20 5.2.1. Le Niokolo-Koba 20 5.2.2. Le Niéri-Ko 20 5.2.3. Le Sandougou 20 5.2.4. Le Thiokoye - Le Diarha - La Koulountou 20 6. -

Guinea: Reference Map (As of 20 Dec 2014)

Guinea: Reference Map (as of 20 Dec 2014) Sambailo SENEGAL Youkounkoun MALI SENEGAL GUINEA Saraboido Koundara Guingan -BISSAU Termesse Niagassola Kamabi MALI Touba GUINEA Balaki Foulamory Lebekere Mali GUINEA-BISSAU Gaya Sallanbande Naboun Hydayatou Fougou Dougountouny Telire Fello Koundoua Yembering Siguirini SIERRA LEONE Koumbia Kounsitel Malea Doko Gaoual Linsan Saran Matakaou Dongol Sigon Fafaya Diatifere Franwalia Manda Thianguel Bori Kouratongo Touba Banora Kintinian Pilimini Koubia Bankon LIBERIA Lafou Dalein Ganiakali Malanta Kouramangui CÔTE D'IVOIRE Lelouma Konah Kollet Dialakoro Wendou Nbour Sannou Siguiri Diountou Lansanaya Balaya Diari Tountouroun Missira Kakoni Parawol Tangaly Tougue Dinguiraye Balandougouba National Capital Sagale Kalan Kalinko Kiniebakoura Missira Labé Noussy Fatako Koundianakoro Dabiss Hérico Ninguelande Koin Sélouma Sansale Koba Dara Labé Mombéya Sangarédi Santou Timbi Touni Kollangui Regional Capital Niandankoro Kinieran Sintaly Kansangui Komola Koura Tanene Bourouwal Bantignel Sansando Boké Tarihoye Donghol Touma Pita Téguéréya Konsotami Sarékaly Kébaly Kankalabé District Capital Brouwal Tape Dialakoro Norassoba Koundian Kankama Niantanina Kanfarande Telimele Ley Miro Maci Mafara Mitti Ditinn Sisséla Kolaboui Daramagnaki Gongore Bissikirima Sanguiana Doura Morodou Gougoudie Kaala Gongore Niagara Dogomet Sub District Capital Malapouya Banko Faralako Thionthian Sinta Dalaba Kouroussa Balato Bate Nafadji Kamsar Bintimodia Sangareah Poredaka Timbo Dabola Kounendou Babila Banguigny Koba Saramoussayah N'demba -

Guinea : Reference Map of Boké Region (As of 17 March 2015)

Guinea : Reference Map of Boké Region (as of 17 March 2015) Kamoussa Thiankou Bami Woudaba Djomel Kankanty Daroun Barkatou Kawrani Sambailo Fedde Kandoulo Idir Darou Salam Oudadja Salalatou Akounke Nawra SENEGAL Wasin Kouttaty Sinthian Ndiaye Wassadou Ikssa Lombol Mottorgui Youkounkoun Sare Woppa Inaye Ikota Boilal Timbi Zeroun Kodiane Patta Boulléré Kourahoun Koundara Ikandj Thiagui Kokouma Boy Loy Ampech Netere Anawaz Pathéa Netere Naware Kolia Safa Tchicam Ndoupou Souffan Wala Yeroba Itatine Nangara Anong Kapely Maréwa Parahoun Ountymp Tcherotte Kébou Kaira Youpodou Kantchel Kothioure Timbibhè Ibir Tabadel Touguihoy Darou Saraboido Angaf ley Bidal-Marewa Bhataourou Pogon Belesse Sanka-II Kamabi Tournal Boussoura Kaparan Bonbibhe Kambodjo Nebis Hafia Keneba Yera Guingan Nouf_Tan Mbangue Altou-Bowè Bountan Lariban Londji Madina Boussoura Neganga Tchiankoye Dara-Labé Maréwa Hamdallaye Dinhin Netere Ngolof N'Darou Thiankoye IngriYangoukeI Darou Oury Diop Kébé Alkeme Madina safa Foma Nyada Rounde Lenguérén Mandeya Marewe Hafia Youden Dandoula Edoung Rounde Termesse Niotokaly Dow-Saare Taourou Foulbhe Tyoketa Daaka-Alphadio Gnipaya Wangua Palewol Boussoura Gnalo Pawne Baina Felaa Sinthiou Apaz Yararo Tilan Kewere Touloye Thiambine Bhouganga Mawazine Borogui Lambol Nyor Nyor Ley_Fello Koumbagni Rawna Thiogone Fangaye Dalein Kankoutta Tyokoi Samba Poullo Korassi Danini-ley Danini Sayon Lebere Kirimani Angona Tyibho Touba Sadan Tyankoun Mama Banire Fanaka Bissan Sare Ngaika Barkere Dara Kade Sinthia Ammora Kaba Bhawo Fello Bantighel Welia Lapken -

World Bank Document

Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: 38444 - GN PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED GRANT IN THE AMOUNT OF SDR 11.5 MILLION (US$17.0 MILLION EQUIVALENT) Public Disclosure Authorized THE REPLTBLIC OF GUINEA FOR THE VILLAGE COMMUNITIES SUPPORT PROGRAM (PHASE I1 OF APL) IN SUPPORT OF A NATIONAL PROGRAM FOR DECENTRALIZED RURAL DEVELOPMENT Public Disclosure Authorized July 9,2007 Agriculture and Rural Development Sustainable Development Department Western Africa Country Cluster 1 Africa Region Public Disclosure Authorized This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective June 4,2007) Currency Unit = GNF GNF3,451 = US$1 US$1.52493 = SDR 1 FISCAL YEAR January 1 - December 3 1 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS FOR OFFICIAL USE ONLY 1 IFR I Interim Financial ReDorts IRR Internal Rate of Return ISN Interim Strategy Note LDP Local Development Plan LIF Local Investment Fund M&E Monitoring and Evaluation MATD Ministry of Territorial Administration and Decentralization (Minist2re de I I I'administration du territoire et de la de'centralisation) I MIS Management Information System MP Ministry ofPlanning NCB National Competitive Bidding NGO Non Governmental Organization NPDRD National Program for Decentralized Rural Development PACV Village Communities Support Program (Programme d'appui aux I I communaute's villaaeoises) I PCU Program Coordinating Unit PDO Project Development Objective PIM Proiect Imdementation Manual PRSP Poverty Reduction Strategy Paper PSC Project Steering Committee ~ RPF Resettlement Policy Framework RST Regional Support Team (Equipe rkgionale d'appui, ERA) SBD Standard BiddingY Document I SOE I Statement of ExDenditures SPD Prefectoral Development Service (Service pre'fectoral de de'veloppement) SPN Specific Procurement Notice UNCDF United Nations Capital Development Fund (Fonds d'e'quipement des Nations Unies. -

Analyse De La Pauvreté Selon Les Régions, Les Préfectures Et Les Sous-Préfectures Met En Évidence Des Disparités Importantes Dans Ces Différentes Localités

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail -Justice -Solidarité MINISTERE DU PLAN ET LA COOPERATION INTERNATIONALE INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT TROISIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITATION (RGPH3) ANALYSE DES DONNEES DU RGPH3 Thème : ANALYSE DE LA PAUVRETE Rédigé par: KABA Aboubacar, DOUMBOUYA Moussa et DELAMOU Jacob Edition Décembre 2017 REPUBLIQUE DE GUINEE Travail -Justice -Solidarité MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT (BCR) TROISIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITATION (RGPH3) Réalisé avec l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), de l’Union Européenne (UE), de la Banque Africaine de Développement (BAD), et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Institut National de la Statistique – RGPH 2014 TABLE DES MATIERES LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................ 7 LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................................... 9 LISTE DES CARTES ........................................................................................................................................... 11 LISTE DES ENCADRES ....................................................................................................................................