Panorama Des Archives Communales Dans Le Canton De Saint-Lys

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sectorisation Des Collèges De FONSORBES Et FONTENILLES

Sectorisation des collèges de FONSORBES et FONTENILLES Rencontre avec les parents d’élèves et la communauté éducative 29 novembre 2018 Le contexte de la Haute-Garonne Un dynamisme démographique: Selon l’INSEE, d’ici 2050, la Haute-Garonne pourrait compter 1 767 000 habitants contre 1 388,000 en 2018 Les effectifs des collèges du département devraient également augmenter : 9 000 collégiens supplémentaires attendus d’ici 2025 Toulouse et Toulouse Métropole seraient les territoires les plus fortement impactés par ces évolutions 02 I CD 31 / DGD SO / DE – 29 novembre 2018– Fonsorbes/Fontenilles – Concertation Evolution des effectifs à l’horizon 2025 30% 96 collèges publics sur le département dont 49 implantés à Toulouse Métropole 24 à Toulouse. 52.066 collégiens en 2017 25% 61.378 collégiens prévus en 2025 soit + 18% 20% Toulouse Toulouse Métropole 15% Département Hors territoire Toulouse Métropole 10% 5% 0% R2017 R2018 R2020 R2021 R2025 03 I CD 31 / DGD SO / DE – 29 novembre 2018– Fonsorbes/Fontenilles – Concertation Les réponses apportées à l’échelle départementale Vote par les élus du département d’un programme prévisionnel d’investissement très important prévoyant, d’ici 2024, la construction de 12 nouveaux collèges, la reconstruction de 4 collèges existants et l’extension de 3 collèges. Travail de la sectorisation sur l’ensemble de la région toulousaine 04 I CD 31 / DGD SO / DE – 29 novembre 2018– Fonsorbes/Fontenilles – Concertation Construction de nouveaux collèges Fonsorbes Fontenilles 05 I CD 31 / DGD SO / DE – 29 novembre 2018– Fonsorbes/Fontenilles – Concertation Sectorisation: périmètres d’études 06 I CD 31 / DGD SO / DE – 29 novembre 2018– Fonsorbes/Fontenilles – Concertation Fonsorbes/Fontenilles: le contexte Compte-tenu des projections d’effectifs, un rééquilibrage des deux collèges doit être envisagé en réduisant le secteur du collège I. -

Préfet De La Haute-Garonne

PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE DE L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE En exécution de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2015, il est procédé, à une enquête publique sur le projet de plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération toulousaine, pendant 40 jours, du 28 septembre 2015 au 6 novembre 2015 inclus, sur le territoire des 117 communes suivantes situées dans le département de la Haute-Garonne : Aigrefeuille, Aucamville, Aureville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Ayguesvives, Balma, Baziège, Beaupuy, Beauzelle, Belberaud, Belbèze-de-Lauragais, Blagnac, Bonrepos-sur- Aussonnelle, Bragayrac, Brax, Bruguières, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Clermont-le-Fort, Colomiers, Cornebarrieu, Corronsac, Cugnaux, Deyme, Donneville, Drémil- Lafage, Eaunes, Empeaux, Escalquens, Espanès, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Fonsorbes, Fourquevaux, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Gauré, Goyrans, Gratentour, Issus, Labarthe-sur- Lèze, Labastide-Beauvoir, Labastidette, Labège, Lacroix-Falgarde, Lamasquère, Lapeyrouse- Fossat, Lasserre, Launaguet, Lauzerville, Lavalette, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Léguevin, Lespinasse, Lévignac, Mérenvielle, Mervilla, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montberon, Montbrun-Lauragais, Montgiscard, Montlaur, Montrabé, Muret, Noueilles, Odars, Péchabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pibrac, Pin-Balma, Pins-Justaret, Pinsaguel, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-sur-Garonne, Pouze, Pradère-les-Bourguets, Quint-Fonsegrives, Ramonville- -

COVID-19 : Établissement D'un Couvre-Feu

COMMUNIQUÉ DE PRESSE À Toulouse, le 17 octobre 2020 COVID-19 : établissement d’un couvre-feu sanitaire sur 43 communes de l’agglomération toulousaine et mesures applicables sur le reste du département L’aggravation de la situation sanitaire à Toulouse et dans son agglomération conduit à la mise en œuvre à partir de ce jour de mesures renforcées de lutte contre l’épidémie, décidées au niveau national et par le préfet de la Haute-Garonne. Les différents indicateurs sur la métropole de Toulouse dépassent les seuils d’alerte maximale : - le taux d’incidence dans la population générale s’élève à 289,5/100 000 sur le périmètre de Toulouse Métropole (seuil à 250) ; - le taux d’incidence chez les personnes de plus de 65 ans s’élève à 180,9/100 000 (seuil à 100) ; - le taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints du COVID-19 s’élève à 36,7 % en Occitanie (seuil à 30%). Sur le reste du département de la Haute-Garonne, les indicateurs se dégradent également rapidement, en particulier dans les communes de l’agglomération toulousaine. Pour ralentir la circulation du virus, de nouvelles mesures décidées par décret du 16 octobre 2020 et complétées par arrêté préfectoral du 17 octobre entrent en vigueur dès aujourd’hui, samedi 17 octobre, et sont applicables pendant 4 semaines (jusqu’au 13 novembre inclus). Ces mesures sont différenciées selon 3 zones dans le département de la Haute-Garonne : - l’ensemble du département, où s’appliquent les mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire déclaré nationalement et celles précédemment -

Lignes Régulières

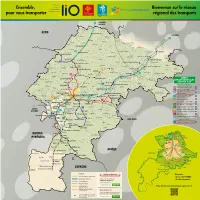

Ensemble, Bienvenue sur le réseau pour vous transporter régional des transports SAMATAN TOULOUSE Boissède Molas GERS TOULOUSE Puymaurin Ambax Sénarens Riolas Nénigan D 17 Pouy-de-Touges Lunax Saint-Frajou Gratens Péguilhan Fabas 365 Castelnau-Picampeau Polastron Latte-Vigordane Lussan-Adeilhac Le Fousseret Lacaugne Eoux Castéra-Vignoles Francon Rieux-Volvestre Boussan Latrape 342 Mondavezan Nizan-Gesse Lespugue 391 D 62 Bax Castagnac Sarrecave Marignac-Laspeyres Goutevernisse Canens Sarremezan 380 Montesquieu-Volvestre 344 Peyrouzet D 8 Larroque Saint- LIGNES Christaud Gouzens Cazaril-Tamboures DÉPARTEMENTALES Montclar-de-Comminges Saint-Plancard Larcan SECTEUR SUD Auzas Le Plan D 5 320 Lécussan Lignes régulières Sédeilhac Sepx Montberaud Ausseing 342 L’ISLE-EN-DODON - SAINT-GAUDENS Le Cuing Lahitère 344 BOULOGNE - SAINT-GAUDENS Franquevielle Landorthe 365 BOULOGNE - L'ISLE-EN-DODON - Montbrun-Bocage SAMATAN - TOULOUSE Les Tourreilles 379 LAVELANET - MAURAN - CAZÈRES 394 D 817 379 SAINT-GAUDENS 397 380 CAZÈRES - NOÉ - TOULOUSE D 117 391 ALAN - AURIGNAC - SAINT-GAUDENS Touille 392 MONCAUP - ASPET - SAINT-GAUDENS His 393 392 Ganties MELLES - SAINT-BÉAT - SAINT-GAUDENS TARBES D 9 Rouède 394 LUCHON - MONTRÉJEAU - SAINT-GAUDENS N 125 398 BAYONNE 395 LES(Val d’Aran) - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Castelbiague Estadens 397 MANE - SAINT-GAUDENS Saleich 398 MONTRÉJEAU - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Chein-Dessus SEPTEMBRE 2019 - CD31/19/7/42845 395 393 Urau Francazal SAINT-GIRONS Navette SNCF D 5 Arbas 320 AURIGNAC - SAINT-MARTORY - BOUSSENS SNCF Fougaron -

Haute-Garonne - Dépistage Tuberculose - Camapgne 2018-2019

Liste communes département Haute-Garonne - Dépistage Tuberculose - Camapgne 2018-2019 Source: DDPP31 MAJ : 24/10/2018 CP Commune Canton Info Zone spécifique 31037 AVIGNONET-LAURAGAIS VILLEFRANCHE 31038 AZAS MONTASTRUC 31054 BEAUTEVILLE VILLEFRANCHE 31066 BESSIERES MONTASTRUC 31074 BONREPOS-RIQUET VERFEIL 31078 BOUDRAC MONTREJEAU ZR 31094 BUZET-SUR-TARN MONTASTRUC 31103 CANENS MONTESQUIEU ZR 31111 CASTAGNAC MONTESQUIEU ZR 31119 CASTELNAU-PICAMPEAU LE FOUSSERET 31122 CASTIES-LABRANDE LE FOUSSERET 31137 CESSALES VILLEFRANCHE 31145 CINTEGABELLE CINTEGABELLE 31173 ESPERCE CINTEGABELLE 31184 FLOURENS TOULOUSE 31193 LE FOUSSERET LE FOUSSERET 31226 GOUZENS MONTESQUIEU ZR 31267 LAHITERE MONTESQUIEU ZR 31272 LAPEYRERE MONTESQUIEU ZR 31279 LATOUR MONTESQUIEU ZR 31320 MARQUEFAVE CARBONNE ZR 31326 MASSABRAC CARBONNE ZR 31365 MONTBRUN-BOCAGE MONTESQUIEU ZR 31375 MONTESQUIEU-VOLVESTRE MONTESQUIEU ZR 31379 MONTGAZIN CARBONNE ZR 31428 POLASTRON LE FOUSSERET 31436 POUY-DE-TOUGES LE FOUSSERET 31469 SAINT-ARAILLE LE FOUSSERET 31474 SAINT-CHRISTAUD MONTESQUIEU 31476 SAINT-ELIX-LE-CHATEAU LE FOUSSERET 31486 SAINT-HILAIRE MURET 31543 SENARENS LE FOUSSERET 31547 SEYSSES MURET 31555 TOULOUSE TOULOUSE 31589 VILLENOUVELLE VILLEFRANCHE 31001 AGASSAC ISLE EN DODON 31005 ALAN AURIGNAC 31006 ALBIAC CARAMAN 31007 AMBAX ISLE EN DODON 31008 ANAN ISLE EN DODON 31009 ANTICHAN-DE-FRONTIGNES BARBAZAN 31010 ANTIGNAC LUCHON 31011 ARBAS ASPET 31012 ARBON ASPET 31013 ARDIEGE BARBAZAN 31014 ARGUENOS ASPET 31015 ARGUT-DESSOUS SAINT-BEAT 31017 ARLOS SAINT-BEAT 31019 ARTIGUE LUCHON -

Conseil D'école Du RPI Bragayrac, Empeaux, Sabonnères, Saint-Thomas

Conseil d'école du RPI Bragayrac, Empeaux, Sabonnères, Saint-Thomas Lundi 12 juin 2017 à 17h Liste des personnes conviées au conseil d'école Mr Respaud Stéphane IEN Directrice école Lacaze Claire Empeaux Directrice école Dulon Frédérique Bragayrac Directrice école Brirot Fabienne Sabonnères Directrice école Saint- Colli Aurélie Thomas Rameau Cécile Adjointe école Empeaux Adjoint école Saint- Félizat Marie Thomas Mr Cassagne Maire d'Empeaux Adjoint au maire Mr Simon d'Empeaux Mr Couchaux Maire de Bragayrac Adjoint au maire de Mr Humbert Bragayrac Mr Cavasa Maire de Sabonnères Adjoint au maire de Mr Lafaye Sabonnères Mr Palas Maire de Saint-Thomas Adjointe au maire de Saint- Mme Despis Thomas Mme Bieker Lia Parents d'élèves (St Thomas) Parents d'élèves (St Mme Texier-Lory Nathalie Thomas) Parents d'élèves Mme Gueneau Marion (Sabonnères) Parents d'élèves Mme Baudru Laury (Bragayrac) Parents d'élèves Mme Amadio Isabelle (Empeaux) Parents d'élèves Mme Gabolde Céline (Empeaux) Mr Leclerc Délégué Départemental de l’Education Nationale Mme Pérès Cathy Directrice ALAE/ALSH Mme Deveze Nicole Coordinatrice enfance Mme Berne suppléante Sabonnères Mme Vidal suppléante Bragayrac Ordre du jour 1- Effectifs et prévision des répartitions pour la rentrée prochaine : 2- Intervention RASED Anne Couffignal, psychologue scolaire 3- Les liaisons (GS-CP et CM2 -6ème) : 4- La classe-découverte, les sorties et les manifestations 5- La sécurité des écoles : bilan des PPMS et des exercices incendies 6- Point matériel : - Empeaux : abribus - Bragayrac : plan de masse, -

Compte Rendu De La Seance Du Conseil Municipal Du 04 Fevrier 2013 N°2013/01

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FEVRIER 2013 N°2013/01 Présents : MMES NOVAU, GRANIER, RILBA, PENNEROUX, CORNUS, ROUILHET, MM.CASSAGNE, PARRA, DUCASSE, BEAUVILLE, PEYRIERES, HOURCADE, NOVAU, BERGIA. Absents excusés : M. MARIUZZO Procuration : Mme FROIDURE Delphine à M. NOVAU Fréderic Secrétaire de séance : M. BERGIA La séance est ouverte à 19h00 En préambule, Monsieur le Maire présente l’ordre du jour en précisant qu’un point est à ajouter ; les honoraires d’architecte relatifs au projet de Dojo. Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante si des observations sont à noter sur le compte- rendu de la séance précédente. Monsieur DUCASSE indique qu’au paragraphe 1, alinéa 2 « Le Maire précise le contexte de cette modification, évoquant la proposition du Conseil Municipal d’implanter des commerces sur le terrain situé en face au cimetière», il convient de remplacer «situé en face » par « mitoyen ». Aucune autre remarque n’étant formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres présents. I/ PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CAM -INTEGRATION DE FONSORBES ET LE FAUGA- Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante l’historique ayant conduit Monsieur le Préfet à saisir la Commune de la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale visant à étendre le périmètre de la CAM aux communes de Fonsorbes et Le Fauga. La commune dispose d’un délai de 3 mois pour s’exprimer quant à ce projet d’extension du périmètre de la CAM, soit avant le 6 février 2013. Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que conformément à l’article 60 II de la loi n°2010, il appartient aux conseils municipaux des communes du futur périmètre de se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêté du projet de périmètre. -

Contenu Et Mise En Œuvre Du Plu

1 COMMUNE DE LE FAUGA Plan local d'urbanisme RAPPORT DE PRESENTATION Karl PETERSEN Urbaniste TOULOUSE Table des matières 1 – Le territoire communal .............................................................................................................. 5 1.1 – Evaluation environnementale - Etat initial de l'environnement ............................................ 5 Résumé NON TECHNIQUE de l’évaluation environnementale .................................................... 6 A - Environnement physique........................................................................................................ 8 Contexte géologique ................................................................................................................ 8 Hydrographie ........................................................................................................................... 8 Données climatiques générales ............................................................................................... 9 B - Les grandes entités paysagères ............................................................................................ 9 C - Les enjeux de biodiversité ................................................................................................... 11 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. ................................................................... 11 Les milieux reconnus d’intérêt écologique .............................................................................. 12 Les autres milieux ................................................................................................................. -

Plan De Prévention Des Risques Naturels Concernant Les Mouvements Différentiels De Terrain Liés Au Phénomène De Retrait-Gonflement Des Sols Argileux

PREFET DE LA HAUTE-GARONNE Direction Départementale Des Territoires Haute-Garonne Service Risques et Gestion de Crise Plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux PPRPPR SECHERESSE Note de Présentation Cantons de FRONTON, MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE, VILLEMUR-SUR-TARN : -Azas, -Lespinasse, -Bazus, -Mirepoix-sur-Tarn, -Bessières, -Montastruc-la-Conseillère, -Bondigoux, -Montjoire, -Bouloc, -Montpitol, -Bruguières, -Paulhac, -Buzet-sur-Tarn, -Roqueserière, -Castelnau d'Estretefonds, -Saint-Jean-L'Herm, -Cepet, -Saint-Jory, -Fronton, -Saint-Rustice, -Gargas, -Saint-Sauveur, -Garidech, -Vacquiers, -Gemil, -Villaries, -Gratentour, -Villaudric, -La-Magdeleine-sur-Tarn, -Villematier, -Labastide-Saint-Sernin, -Villemur-sur-Tarn, -Lapeyrouse-Fossat, -Villeneuve-les-Bouloc. -Layrac-sur-Tarn, -Le-Born, SOMMAIRE SOMMAIRE...................................................................................................................................1 1. INTRODUCTION ..................................................................................................................3 2. PRESENTATION DE LA ZONE ETUDIEE.........................................................................4 2.1. L IMITES DE L ’ÉTUDE ...............................................................................................................4 2.2. C ONTEXTE NATUREL DÉPARTEMENTAL ...................................................................................4 2.2.1. -

Syndicat Mixte De L'eau Et De L'assainissement De Haute

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SM de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA-31) (Siren : 200023596) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte ouvert Syndicat à la carte oui Commune siège Toulouse Arrondissement Toulouse Département Haute-Garonne Interdépartemental non Date de création Date de création 23/12/2009 Date d'effet 23/12/2009 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Nombre de sièges dépend de la population Nom du président M. Sébastien VINCINI Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège ZI de Montaudran Numéro et libellé dans la voie 3, rue André Villet Distribution spéciale Code postal - Ville 31400 TOULOUSE Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe eau Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance assainissement Population 1/11 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 580 320 Densité moyenne 114,05 Périmètres Nombre total de membres : 247 - Dont 231 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 31 Antignac (213100100) 110 31 Arbas (213100118) 271 31 Ardiège (213100134) 372 31 Argut-Dessous (213100159) 23 31 Arlos (213100175) 102 31 Artigue (213100191) 32 31 Aspet (213100209) 949 31 Auriac-sur-Vendinelle (213100266) 1 069 31 Ausseing (213100308) 76 31 Auterive (213100332) 9 963 31 Avignonet-Lauragais -

Etude Relative a L'elaboration Du Plan De Prevention Des Risques Du Bassin Versant De L'aussonnelle

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA HAUTE-GARONNE ETUDE RELATIVE A L'ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DU BASSIN VERSANT DE L'AUSSONNELLE COMMUNE DE BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE NOTE COMMUNALE PPR APPROUVE LE 17 FEVRIER 2017 ORIGINAL ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT AGENCE DE TOULOUSE Parc Technologique du Canal - Immeuble Octopussy 16 avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Tel. : +33 (0) 5 62 88 77 00 FAX : +33 (0) 5 62 88 77 19 8330080-NC BONREPOS-SUR- DATE : FEVRIER 2017 REF : ARTELIA, L’union de Coteba et Sogreah AUSSONNELLE.V4 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA HAUTE-GARONNE ETUDE RELATIVE A L'ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DU BASSIN VERSANT DE L'AUSSONNELLE COMMUNE DE BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE - NOTE COMMUNALE –v4 PREAMBULE Le Code de l’Environnement, Livre V - titre VI - chapitre II - articles L562-1 à L562-9, définit un outil règlementaire, le Plan de Prévention des Risques (PPR), qui a pour objet de délimiter les zones exposées aux risques naturels prévisibles et d’y règlementer les utilisations et occupations du sol. Le PPR constitue aujourd’hui l’un des instruments essentiels de l’action de l’Etat en matière de prévention des risques naturels. Il est une servitude publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à des conséquences en termes d’indemnisation pour catastrophe naturelle. En application des dispositions réglementaires en vigueur, le Préfet de Haute-Garonne a prescrit le 22 Décembre 2011 l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels sur les communes d’Aussonne, de Cornebarrieu, Pibrac, Colomiers, Léguevin, La Salvetat Saint- Gilles, Fontenilles, Bonrepos-sur-Aussonnelle, Empeaux et Saint-Thomas. -

Vallee De La Save Et Des Coteaux De Cadours

Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne Annexe 2 : Liste et limites du ressort géographique des commissions territoriales Les commissions territoriales constituées en vertu de l'art.13 des statuts ont pour aire géographique celle des communes suivantes. VALLEE DE LA SAVE ET DES COTEAUX DE CADOURS BELLEGARDE-SAINTE-MARIE LAGRAULET-SAINT-NICOLAS MONTAIGUT-SUR-SAVE BELLESSERRE LAREOLE ONDES BRETX LARRA PELLEPORT BRIGNEMONT LASSERRE PRADERE-LES-BOURGUETS CABANAC-SEGUENVILLE LAUNAC PUYSSEGUR CADOURS LE BURGAUD SAINT-CEZERT CAUBIAC LE CASTERA SAINTE-LIVRADE COX LE GRES SAINT-PAUL-SUR-SAVE DAUX LEVIGNAC THIL DRUDAS MENVILLE VIGNAUX GARAC MERENVIELLE GRENADE MERVILLE COTEAUX DE SAINT-JORY ET FRONTONNAIS BOULOC GRATENTOUR VACQUIERS BRUGUIERES LABASTIDE-SAINT-SERNIN VILLARIES CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS LESPINASSE VILLAUDRIC CEPET SAINT-JORY VILLENEUVE-LES-BOULOC FRONTON SAINT-RUSTICE GARGAS SAINT-SAUVEUR REGION DE VILLEMUR BONDIGOUX LE BORN VILLEMUR-SUR-TARN LA MAGDELAINE-SUR-TARN MIREPOIX-SUR-TARN LAYRAC-SUR-TARN VILLEMATIER TARN ET GIROU AZAS LAPEYROUSE-FOSSAT ROQUESERIERE BAZUS MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE ROUFFIAC-TOLOSAN BESSIERES MONTBERON SAINT-GENIES-BELLEVUE BUZET-SUR-TARN MONTJOIRE SAINT-JEAN CASTELMAUROU MONTPITOL SAINT-JEAN-LHERM GARIDECH PAULHAC SAINT-LOUP-CAMMAS GEMIL PECHBONNIEU 1/5 GRAND TOULOUSE AUCAMVILLE CUGNAUX QUINT-FONSEGRIVES AUSSONNE FENOUILLET SAINT-ALBAN BALMA FONBEAUZARD SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE BEAUZELLE GAGNAC-SUR-GARONNE SEILH BLAGNAC LAUNAGUET TOULOUSE BRAX L'UNION TOURNEFEUILLE CASTELGINEST MONDONVILLE