Rapport De Présentation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

50-Gazette-Manche (Page 1)

Votre hebdomadaire dans la Manche Cérences Gouvets Bréhal Sourdeval- Percy Chanteloup les-Bois Ver Gavray Le Chefresne Saint-Vigor- des-Monts Coudeville- Montaigu- Margueray La Gazette de la Manche sur-Mer les-Bois Bréville- Le Mesnil- sur-Mer Hudimesnil La Amand Montbray Meurdraquière Morigny Parution : mercredi Longueville Le Mesnil- La Bloutière La Colombe Donville- Le Loreur Le Mesnil- Garnier les-Bains Anctoville- sur-Boscq Rogues Le Mesnil- Yquelon Beslon Saint-Sauveur- Villeman Fleury Granville Saint- la-Pommeraye Planchers Beauchamps Villedieu- Equilly Champrepus les- Sainte- Saint-Aubin- Folligny Cécile des-Préaux Poêles Saint-Pair- Hocquigny La Lande-d'Airou sur-Mer Saint-Jean- Le Tanu Saint-Maur- des-Champs La Haye- Rouffigny des-Bois La Chapelle- Saint-Pierre- Pesnel Cécelin Boisyvon Bourguenolles Chérencé- Langers La Lucerne-d'Outremer le-Héron La Mouche La Trinité Champcervon Saint-Martin- le-Bouillant Jullouville La Rochelle- Le Luot Saint-Jean-du- Coulouvray- Sainte- Corail-des-Bois Boisbenâtre Angey Normande Les Chambres Pience La Chaise- Saint- Subligny Baudouin Nicolas- Sartilly Montviron des-Bois Saint-Michel- Gathemo Braffais Les Loges- de-Montjoie Champeaux sur-Brécey Notre-Dame- Saint-Laurent- de-Cuves Saint-Jean- Champcey de-Livoye Saint- le-Thomas Lolif Chavoy Saint- Pois Vengeons Plomb Georges- Beauficel Chaulieu Saint- de-Livoye Lingeard Dragey- Jean- Perriers-en- Ronthon Tirepied Brécey Cuves Bacilly de-la-Haize Beauficel Marcey- Ponts Vernix Le Mesnil- les- Gilbert Brouains Cancale Grèves Saint-Brice Les Cresnays -

Archives Dép. De La Manche Janjac Leroy 120 J

Archives dép. de la Manche 120 J - Fonds Baudre-Lepingard 11/05/2021 Janjac Leroy Fonds Art. Contenu Dates copie XXe 120 J 1 à 70 Notes Lepingard, à partir de l'état civil siècle 120 J 1 Canisy 120 J 2 Dangy, Pont-Brocard 120 J 3 Gourfaleur 120 J 4 La Mancellière-sur-Vire 120 J 5 Le Mesnil-Herman 120 J 6 Quibou 120 J 7 Saint-Ebremond-de-Bonfossé 120 J 8 Saint-Martin-de-Bonfossé 120 J 9 Saint-Sauveur-de-Bonfossé 120 J 10 Saint-Romphaire 120 J 11 Saint-Samson-de-Bonfossé 120 J 12 Soulles 120 J 13 Saint-Côme-du-Mont 120 J 14 Carantilly 120 J 15 La Chapelle-Enjuger 120 J 16 La Chapelle-Enjuger : mine de cinabre 120 J 17 La Chapelle-Enjuger : général Dagobert 120 J 18 Hébécrevon 120 J 19 Hébécrevon 120 J 20 Hébécrevon : source minérale, la Jugannière 120 J 21 Lozon 120 J 22 Marigny 120 J 23 Montreuil-sur-Lozon 120 J 24 Beslon, Saint-Fragaire 120 J 25 Le Chefresne 120 J 26 La Colombe 120 J 27 Le Guislain 120 J 28 La Haye-Bellefonds 120 J 29 Maupertuis 120 J 30 Montabot 120 J 31 Montbray 120 J 32 Morigny 120 J 33 Percy 120 J 34 Villebaudon 120 J 35 Bérigny, Saint-Quentin-d'Elle 120 J 36 Cerisy-la-Forêt 120 J 37 Saint-Georges-d'Elle 120 J 38 Saint-Germain-d'Elle 120 J 39 Saint-Pierre-de-Semilly 120 J 40 Villiers-Fossard 120 J 41 Le Mesnil-Durand Cavigny, Graignes, Le Hommet, Saint-Jean-de-Daye, Saint- 120 J 42 Fromond, Saint-Martin-des-Champs 120 J 43 La Barre-de-Semilly 120 J 44 Baudre 120 J 45 Famille de Baudre 120 J 46 Famille de Baudre 120 J 47 La Luzerne 120 J 48 Le Mesnil-Rouxelin 120 J 49 Sainte-Croix-de-Saint-Lô 120 J 50 Sainte-Croix-de-Saint-Lô 120 J 51 Saint-Georges-Montcoq 120 J 52 Sainte-Suzanne-sur-Vire Page 1 de 4 Archives dép. -

Power Inequality in Inter-Communal Structures

Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France Zineb Abidi, Matthieu Leprince, Vincent Merlin To cite this version: Zineb Abidi, Matthieu Leprince, Vincent Merlin. Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France. Economie et Prévision, Minefi - Direction de la prévision, 2020. halshs-02996998 HAL Id: halshs-02996998 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02996998 Submitted on 9 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France Zineb Abidi∗†‡ Matthieu Leprince§ Vincent Merlin¶ Abstract. This paper deals with an important issue concerning democratic government: how delegates are to be allocated among jurisdictions in a federal system. More precisely, we analyze the effect of the 2010 inter-municipal reform in France, which changed the allocation of delegates between municipalities within their inter-communal structures. Using the theory of power indices and a unique set of data gathering 377 inter-municipal structures for three French regions, we compare the fairness of the distribution of municipal delegates prior to the 2010 reform to that of the new distribution, by simulating the impact of the 2010 reform. -

Votre Hebdomadaire Dans La Manche

Votre hebdomadaire dans la Manche Cérences Gouvets Bréhal Sourdeval- Percy Chanteloup les-Bois Ver Gavray Le Chefresne Saint-Vigor- des-Monts Coudeville- Montaigu- Margueray La Gazette de la Manche sur-Mer les-Bois Bréville- Le Mesnil- sur-Mer Hudimesnil La Amand Montbray Meurdraquière Morigny Longueville Le Mesnil- La Bloutière La Colombe Parution : mercredi Donville- Le Loreur Le Mesnil- Garnier les-Bains Anctoville- sur-Boscq Rogues Le Mesnil- Yquelon Beslon Saint-Sauveur- Villeman Fleury Granville Saint- la-Pommeraye Planchers Beauchamps Villedieu- Equilly Champrepus les- Sainte- Saint-Aubin- Folligny Cécile des-Préaux Poêles Saint-Pair- Hocquigny La Lande-d'Airou sur-Mer Saint-Jean- Le Tanu Saint-Maur- des-Champs La Haye- Rouffigny des-Bois Pesnel La Chapelle- Saint-Pierre- Cécelin Boisyvon Bourguenolles Chérencé- Langers La Lucerne-d'Outremer le-Héron La Mouche La Trinité Champcervon Saint-Martin- le-Bouillant Jullouville La Rochelle- Le Luot Saint-Jean-du- Coulouvray- Sainte- Corail-des-Bois Boisbenâtre Angey Normande Les Chambres Pience La Chaise- Saint- Subligny Baudouin Nicolas- Sartilly Montviron des-Bois Saint-Michel- Braffais Les Loges- de-Montjoie Gathemo Champeaux sur-Brécey Notre-Dame- Saint-Laurent- de-Cuves Saint-Jean- Champcey de-Livoye Saint- le-Thomas Lolif Chavoy Saint- Pois Vengeons Plomb Georges- Beauficel Chaulieu Saint- Lingeard Dragey- de-Livoye Jean- Tirepied Perriers-en- Ronthon de-la-Haize Brécey Cuves Beauficel Bacilly Le Mesnil- Marcey- Ponts Vernix les- Gilbert Brouains Cancale Grèves Saint-Brice Les Cresnays -

204 J / … - Fonds Michel LE PESANT (Suite)

204 J / … - Fonds Michel LE PESANT (suite). Inventaire succinct des archives de M. Michel LE PESANT, versées par sa femme et son fils le 22 mai 2001. Etat du classement au 30 juillet 2001. PREMIèRE PARTIE : 19 boîtes de couleur bordeaux, anneau sur le devant : 204 J 128 : « 1 – Famille Le Pesant ». Rouge : Famille Le Pesant ; alliance Le Dey, Piffaud, Yvinec. Courrier, copie d’actes, faire-part ; descendance Thomas Le Pesant (1666-1741) – Charlotte Hurel. Rose : Alliances côté Le Pesant. Gabriel LP, Albert LP, famille Bouvattier, Robin-Prévallée… Bleu : Pierre Marie LP (baccalauréat, conseil de révision). Généalogie A. J. Le Pesant (né 1833). Analyse du chartrier Jacqueline LP. Inventaire après le décès de Jacques Hervez LP, 1929. Répertoire du chartrier LP, 203 J. 204 J 129 : « 2 – Famille Le Pesant ». Rouge : Famille Le Pesant – Gouisserie. Faire-part, copie d’actes… Bulle : Inventaire après le décès d’Albert Jacques LP, 1893. Rouge : Jacque – Hervez LP. Contrat de mariage, 1912. Faire-part. Baccalauréat ès-lettres1892, en droit 1896, licence en droit 1897. Carte d’électeur 1928, carte d’alimentation 1916, permis de chasse 1912 et 1913, contrat d’assurance 1912. Certificat de bonne conduite au 103 e Rgt d’Infanterie 1894. Abonnement à l’octroi de Coutances 1912. Lettres à son fils 1882, à Mlle Cousin 1890 et 1893. Livret de famille 1913 (duplicata), carte de réduction chemins de fer 1928. 204 J 130 : « 3 – Famille Le Pesant ». Rouge : Michel LP. Bulle : situation militaire : Père Cent 1938, livret militaire 1935, détail des services 1954, services militaires (1973). Démobilisé, libéré, rapatrié. Bulle : Etat-civil, contrat de mariage, passeport 1970. -

CRCM FLEURY.Pdf

1 SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2019 n° 2019-06 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Date de convocation : 06/09/2019 L’an deux mil dix-neuf, le DIX SEPT SEPTEMBRE, à 20h30 le Conseil Municipal de la Commune de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire. Nombre de conseillers : En exercice : 13 Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Sylvie Présents : 9 KLIMCZAK-PRADOT, M. Hubert QUESNEL, Mme Chantal LAISNÉ, Mme Nadège OZENNE- Pouvoir : 1 LEBRUN, M. Bruno HESLOUIN, Mme Catherine BAZIN Votants : 10 Date d’affichage : 06/09/2019 Absent : M. Jérôme REVELLE – M. Denis MALBAULT – Mme Vanessa MARIE – M. Serge LEMAITRE pouvoir à M. Bruno HESLOUIN Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN Le compte rendu du dernier conseil en date du 2 juillet 2019 a été validé par l’ensemble des conseillers. =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Points en plus acceptés en début de séance par l’ensemble des membres présents : - Décision modificative : mandatement facture du SDEM pour extension des réseaux - Décision modificative : mandatement facture de SEDI pour plaques supplémentaires pour les jeux extérieurs de l’école =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 2019-41 : AVIS CONCERNANT LE NOMBRE ET LA REPARTITION DES SIEGES COMMUNAUTAIRES 2020-2026 Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-2 ; Vu la délibération n°2019-126 en date du 11 juillet 2019 de Villedieu Intercom concernant la détermination du nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires pour 2020-2026 ; Les communes devaient délibérer avant le 31 août 2019 et transmettre leur décision à la Préfecture. -

Liste Des Communes De La Manche Pour La Cartographies De La Faune

Liste des communes de la Manche pour la cartographies de la faune http://manche-nature.fr/activites-naturalistes/cartographie-de-faune/ 50001 Acqueville 50051 Beuzeville-au-Plain 50103 Carquebut 50002 Agneaux 50052 Beuzeville-la-Bastille 50105 Catteville 50003 Agon-Coutainville 50054 Biéville 50106 Cavigny 50004 Airel 50055 Biniville 50107 Catz 50005 Amfreville 50056 Bion 50108 Céaux 50006 Amigny 50057 Biville 50109 Cérences 50007 Ancteville 50058 Blainville-sur-Mer 50110 Cerisy-la-Forêt 50008 Anctoville-sur-Boscq 50059 Blosville 50111 Cerisy-la-Salle 50009 Angey 50060 La Bloutière 50112 La Chaise-Baudouin 50010 Angoville-au-Plain 50061 Boisroger 50114 Les Chambres 50012 Angoville-sur-Ay 50062 Boisyvon 50115 Champcervon 50013 Anneville-en-Saire 50063 Bolleville 50116 Champcey 50014 Anneville-sur-Mer 50064 La Bonneville 50117 Champeaux 50015 Annoville 50066 Jullouville 50118 Champrepus 50016 Appeville 50069 Bourguenolles 50119 Les Champs-de-Losque 50018 Argouges 50070 Boutteville 50120 Chanteloup 50019 Aucey-la-Plaine 50071 Braffais 50121 La Chapelle-Cécelin 50020 Auderville 50072 Brainville 50123 La Chapelle-en-Juger 50021 Audouville-la-Hubert 50073 Branville-Hague 50124 La Chapelle-Urée 50022 Aumeville-Lestre 50074 Brécey 50125 Chasseguey 50023 Auvers 50075 Brectouville 50126 Chavoy 50024 Auxais 50076 Bréhal 50127 Chef-du-Pont 50025 Avranches 50077 Bretteville 50128 Le Chefresne 50026 Azeville 50078 Bretteville-sur-Ay 50129 Cherbourg-Octeville 50027 Bacilly 50079 Breuville 50130 Chérencé-le-Héron 50028 La Baleine 50080 Brévands 50131 -

Bureau De Recherches Géologiques Et Minières

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL B.P. 6(X)9 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63.80.01 DONNEES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES acquises à la date du 31 décembre 1980 sur LE mSSIF GRANITIQUE DE CAROLLES - VIRE DANS LE departehent de la manche par C. DASSIBAT JP. MATHERON Mars 1981 29 Service géologique régional NORMANDIE 18, rue Mazurier, 76130 Mont-Saint-Aignan - Tél.: (35) 70.38.64 2, rue du général-Moulin, 14000 Caen -Tél.: (31) 74.59.90 Rapport du B.R.G.M. 81 SGN 309 BNO BRGM / SGR END CAEN RW 431 Avril 1981 LISTE DES DESTINATAIRES Données géologiques et hydrogéologiques acquises à la date du 31/12/1980 sur le massif granitique de Carol- les - Vire dans le département de la Manche « 81 SGN 309 BND 2 ex D.I.I. de Caen D.I.I. de Saint-Lô Agence de Bassin à Paris Agence de Bassin à Caen Comité technique de l'eau Basse Normandie Université de Caen, géolpgie Président du Conseil général de ia Manche Président du Conseil régional de Basse Normandie Préfet de région Préfet de la Manche Sous-Préfet d'Avranches Mission d'aménagement Basse Normandie Monsieur le Chef du S.R.A.E. Basse Normandie Direction départementale de l'Equipement de la Manche Direction départementale de l'Agriculture de la Manche Président Chambre de Commerce de Granville Président Chambre d'Agriculture de Granville Délégué à l'environnement Detapes, ingénieur conseil Compagnie des eaux et de 1 'Ozonne à Granville, 24 rue de la Cordière Compagnie générale des Eaux, la Chalezière à Ste-Cécile Compagnie générale des Eaux, la Petite Gilberdière à Brécey Synd; AEP Avranches Nord, rue Ch. -

Publicité Des Demandes D'autorisation D'exploiter Pour Une

Publicité des demandes d'autorisation d'exploiter 28/06/2019 pour une mise en valeur agricole enregistrées par la DDTM de la Manche Date Date limite no enregistre Référence cadastrales Superficie de dépôt Demandeur Adresse demandeur Localisation biens demandés Propriétaire Adresse propriétaire interne ment parcelles demandées (ha) demande demande concurrente GAEC de la Martinais (entrée 5019314 18/06/2019 de Mme Laëtitia Leportoux) 35420 St Georges de Reintembault SAINT JAMES section CARNET YB-110-34-58 12,55 Marie-Thérèse LEFEUVRE 50240 Carnet 17/08/2019 GAEC de la Martinais (entrée Jacqueline LEPORTOUX ; Marie-35420 St Georges de 5019314 18/06/2019 de Mme Laëtitia Leportoux) 35420 St Georges de Reintembault SAINT JAMES section CARNET YB-32 9,45 Thérèse LEFEUVRE Reintembault ; 50240 Carnet 17/08/2019 GAEC de la Martinais (entrée Marie BESNARD ; Marie- 5019314 18/06/2019 de Mme Laëtitia Leportoux) 35420 St Georges de Reintembault SAINT JAMES section CARNET YB-33 0,82 Thérèse LEFEUVRE 50240 Carnet 17/08/2019 E-22-23-24, 38 à 41, 46 à 51, 179-181-185-186- 188-318-320-321-322- Résidence du Golf - 164, rue 436-438-520, AB-31, Robert Mauduit dit Wit 50000 5019315 18/06/2019 GAEC JML Le Mesnil Rouxelin LE MESNIL ROUXELIN AE-4-6 19,66 GFA Saint Lois Saint Lô 28/08/2019 E-25-56-57-58-73, 176 à 178, 180-182-187, 189 à 193, 444-509-512- 513-515-519, AE--2-54- M. et Mme Jean-Louis 5019315 18/06/2019 GAEC JML Le Mesnil Rouxelin LE MESNIL ROUXELIN 5 15,18 ENGUEHARD La Maçonnerie 50000 Saint Lô 28/08/2019 142 route de Saint Lô 50890 5019315 18/06/2019 GAEC JML Le Mesnil Rouxelin LE MESNIL ROUXELIN E-26 1,38 Denise DELANGLE Condé sur Vire 28/08/2019 AH-1-2-6-7-14-15, AI-1, 40 rue du Petit Village 50000 Le 5019315 18/06/2019 GAEC JML Le Mesnil Rouxelin LE MESNIL ROUXELIN 8 à 11, 17-81 7,81 Sylvie MARIE Mesnil Rouxelin 28/08/2019 M. -

Guide Touristique EDITION 2020 Selabels Reperer & PICTOGRAMMES

Guide touristique EDITION 2020 SeLABELS reperer & PICTOGRAMMES Les services proposés Accessibilité Accueil camping-car Wifi Parking mobilité réduite Aire de jeux Aire de pique-nique Salle de réunion Accueil groupe Animaux autorisés Table d'hôtes / Location / Prêt vélo Animaux non autorisés Restaurant sur place Les équipements inclus Garage Terrasse Jardin Salon de jardin Terrain clos Lave-linge sèche-linge Lave-vaisselle Hammam, sauna Espace détente Piscine (spa, jacuzzi) Douche Baignoire Equipement bébé Cheminée Télévision Chambre familiale Barbecue Ascenseur Garage Les langues parlées Les modes de paiement acceptés Anglais Allemand Chèque vacances Chèque Espagnol Néerlandais Carte bancaire Espèces Tchèque Russe Chèque déjeuner Les certifications & labels ARTISAN D'ART 2 Sommaire 4-5 INFOS PRATIQUES 6-11 VILLEDIEU-LES-POÊLES 12-16 MÉTIERS D'ART Préparer votre séjour Découverte de la cité du cuivre Des savoir-faire ancestraux 17-20 SORTIES & LOISIRS 21-23 SITES NATURELS 24-27 PATRIMOINE Détente, visites et randonnées Parcs, jardins Culture, musées, curiosités 28-29 CARTE TOURISTIQUE 30-31 BAIE DU MONT-ST-MICHEL 32-33 AGENDA 2020 Parcourez le territoire Activités, infos pratiques Les Grands événements 34-37 TERROIR 38-53 SÉJOURNER 54 COUPS DE COEUR Spécialités et bonnes adresses Restaurants et hébergements Vos plus belles photos Document édité par l’Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art de Villedieu Intercom Adresse : 8, place des Costils 50800 Villedieu-les-Poêles - Tél. 02 33 61 05 69 - www.ot-villedieu.fr Conception, mise en page et impression : Solaris studio , 20 place Littré 50300 Avranches - Tél. 02 33 58 44 48 - www.mysolaris.fr Tirage : 16 000 exemplaires - Crédit photo : Office de tourisme de Villedieu Intercom, D. -

Département Commune Zone Stéréotype Côte-D'armor 22 Allineuc

Département Commune Zone Stéréotype Côte-d'Armor 22 Allineuc ZR 8 Côte-d'Armor 22 Andel ZR 8 Côte-d'Armor 22 Aucaleuc ZR 8 Côte-d'Armor 22 Bobital ZR 8 Côte-d'Armor 22 Le Bodeo ZR 8 Côte-d'Armor 22 La Bouillie ZR 8 Côte-d'Armor 22 Bourseul ZR 8 Côte-d'Armor 22 Brehand ZR 8 Côte-d'Armor 22 Broons ZR 8 Côte-d'Armor 22 Brusvily ZR 8 Côte-d'Armor 22 Calorguen ZR 8 Côte-d'Armor 22 Le Cambout ZR 8 Côte-d'Armor 22 Caulnes ZR 8 Côte-d'Armor 22 Caurel ZR 8 Côte-d'Armor 22 Les Champs-Geraux ZR 8 Côte-d'Armor 22 La Chapelle-Blanche ZR 8 Côte-d'Armor 22 La Cheze ZR 8 Côte-d'Armor 22 Coetlogon ZR 8 Côte-d'Armor 22 Coetmieux ZR 8 Côte-d'Armor 22 Collinee ZR 8 Côte-d'Armor 22 Corseul ZR 8 Côte-d'Armor 22 Crehen ZR 8 Côte-d'Armor 22 Dinan ZR 8 Côte-d'Armor 22 Dolo ZR 8 Côte-d'Armor 22 Ereac ZR 8 Côte-d'Armor 22 Erquy ZR 8 Côte-d'Armor 22 Evran ZR 8 Côte-d'Armor 22 La Ferriere ZR 8 Côte-d'Armor 22 Gausson ZR 8 Côte-d'Armor 22 Gomene ZR 8 Côte-d'Armor 22 Le Gouray ZR 8 Côte-d'Armor 22 Grace-Uzel ZR 8 Côte-d'Armor 22 Guenroc ZR 8 Côte-d'Armor 22 Guitte ZR 8 Côte-d'Armor 22 La Harmoye ZR 8 Côte-d'Armor 22 Hemonstoir ZR 8 Côte-d'Armor 22 Henanbihen ZR 8 Côte-d'Armor 22 Henansal ZR 8 Côte-d'Armor 22 Henon ZR 8 Côte-d'Armor 22 L’Hermitage-Lorge ZR 8 Côte-d'Armor 22 Hillion ZR 8 Côte-d'Armor 22 Le Hingle ZR 8 Côte-d'Armor 22 Illifaut ZR 8 Côte-d'Armor 22 Jugon-Les-Lacs ZR 8 Côte-d'Armor 22 Lamballe ZR 8 Côte-d'Armor 22 Lancieux ZR 8 Côte-d'Armor 22 Landebia ZR 8 Côte-d'Armor 22 La Landec ZR 8 Côte-d'Armor 22 Landehen ZR 8 Côte-d'Armor 22 Lanfains ZR 8 Côte-d'Armor -

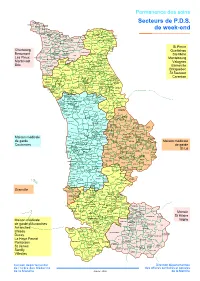

Secteurs De P.D.S. De Week-End

Permanence des soins St Germain Secteurs de P.D.S. des Vaux Auderville Omonville Omonville la Rogue la Petite Jobourg Digulleville Eculleville Réthoville de week-end Cosqueville Gouberville Herqueville Gréville Urville Fermanville Néville Hague Gatteville BEAUMONT Nacqueville Varouville le Phare HAGUE Branville Querqueville STPIERRE Tocqueville Hague Maupertus EGLISE Barfleur SteCroix Equeurdreville Carneville SteGeneviève Vauville Hague Hainneville Bretteville Clitourps Tonneville Tourlaville Montfarville Théville Valcanville CHERBOURG Canteloup Anneville Flottemanville OCTEVILLE Gonneville enSaire Biville Hague Digosville le Vicel Brillevast Acqueville le Vast Réville Vasteville laGlacerie la Pernelle Sideville leMesnil le Theil Martinvast auVal Teurthéville Teurthéville St Vaast St Pierre Héauville Hague Bocage laHougue Tollevast QUETTEHOU Cherbourg Virandeville Hardinvast Quettehou Siouville Saussemesnil Hague Helleville Montaigu St Christophe St Martin Morsalines Beaumont du Foc Couville leGréard laBrisette Videcosville Brix Crasville Ste Mère Tréauville Sotteville Breuville Octeville Les Pieux Flamanville Bricquebosq Tamerville l'AvenelAumeville Benoîtville St Joseph Lestre Montebourg Sottevast Rauville St Germain St Martin LESPIEUX la Bigot Martinvast Grosville VALOGNES de Tournebut Lestre Valognes St Martin Vaudreville leHébert Négreville Huberville Quinéville Brix St Germain Ozeville le Gaillard Rocheville Yvetot MONTEBOURG Barneville le Rozel Quettetot Bocage Lieusaint StCyr Fontenay l'Etang Sortosville St Floxel Pierreville