05002Puad0ril07

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Episodio Di Codigoro, 30.12.1944

EPISODIO DI CODIGORO, 30.12.1944 Nome del Compilatore: DAVIDE GUARNIERI I.STORIA Località Comune Provincia Regione Codigoro Codigoro Ferrara Emilia-Romagna Data iniziale: 30 dicembre 1944 Data finale: 30 dicembre 1944 Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ign bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 5 5 5 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 5 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito Elenco delle vittime decedute 1. Bonaccorsi Ottorino, di Giovanni e Ida Campanella, nacque a Ferrara il 7 agosto 1907, fonditore, residente a Ferrara, via del Borgo di San Luca, 184. Partigiano della 35° brigata Bruno Rizzieri 2. Castellani Gino, di Luigi e Antonia Roma, nacque a Mesola l'11 marzo 1904, abitante a Le Venezie (oggi Jolanda di Savoia), disertore della GNR In servizio presso il distaccamento di Copparo (Ferrara). Partigiano della 35° brigata Bruno Rizzieri 3. Contrastini Cimbro, di Iside e Cleonice Cavallari, nacque a Copparo il 3 agosto 1908 e residente a Le Venezie (oggi Jolanda di Savoia), disertore della GNR In servizio presso il distaccamento di Copparo (Ferrara). Partigiano della 35° brigata Bruno Rizzieri 4. Grandi Romeo, di Luigi e Luigia Sovrani, nacque a Le Venezie (oggi Jolanda di Savoia), il 10 agosto 1923, disertore della GNR. Partigiano della 35° brigata Bruno Rizzieri 5. Previati Angelo, detto Palmiro, di Aldobrando e Teresa Biolcati, nacque a Berra il 12 febbraio 1896, ivi residente in via Pennacchiera, 120, operaio agricolo. -

Provincia Di Ferrara Comuni Pop.Resid

Provincia di Ferrara Comuni Pop.resid. 1/1/2017 Sup. in Km2 Abitanti per Km2 Argenta 21.683 311,67 69,57 Berra 4.780 68,64 69,64 Bondeno 14.462 174,76 82,75 Cento 35.651 64,74 550,66 Codigoro 11.895 170,01 69,97 Comacchio 22.414 284,13 78,89 Copparo 16.425 157,01 104,61 Ferrara 133.087 405,16 328,48 Formignana 2.733 22,43 121,82 Jolanda di Savoia 2.916 108,34 26,92 Lagosanto 4.888 34,44 141,94 Masi Torello 2.326 22,71 102,43 Mesola 6.860 84,31 81,37 Ostellato 6.130 173,34 35,36 Poggio Renatico 9.881 80,23 123,15 Portomaggiore 11.765 126,64 92,90 Ro 3.250 43,2 75,24 Vigarano Mainarda 7.588 42,02 180,59 Voghiera 3.739 40,33 92,72 Tresigallo 4.434 20,62 214,99 Goro 3.758 33,18 113,27 Fiscaglia 9.018 116,18 77,62 Terre del Reno 10.009 51,03 196,14 Totale 349.692 2.635,12 132,70 Quadro riepilogativo degli ambiti territoriali e delle Unioni di Comuni Distretti sociosanitari Ambiti Territoriali Unioni di Comuni Evoluzione delle Unioni di Popolazione Sup. Abitanti Pr Ferrara Comuni complessiva in per 1/1/2017 Km2 Km2 Ovest Ambito Alto Unione Alto Insediata il settembre 2014 a 77.591 412,79 187,97 Ferrarese Ferrarese seguito della trasformazione Bondeno, (coincidente col distretto) (coincidente con dell’ex Associazione l’ambito) Cento, intercomunale dell’Alto Poggio Ferrarese costituita con gli stessi Comuni; a seguito Renatico, della fusione dei Comuni di Vigarano Mirabello e Sant'Agostino è Mainarda istituito dal 1 gennaio 2017 il Terre del Reno Comune di Terre del Reno Centro-Nord Ambito Terre e Unione dei Costituita il 1/12/2009 a seguito 31.622 -

Percorso E Dettaglio Mappe

68 ✶ ✁ ✷✂ Ro Via Tr Pomposa ava SP4 Valcesura glio I se - 4,5 dr rare Po 6 Cornacervina o v ia F er Via d M i atr an V St a o Museo SP68 rada C l ora Medelana St a del Trotto Via Travaglio m rada i in Ze n rt III o Idrovia Ferrarese - Canale Navigabile a rb o A. F ele in ia anu a V Em SP23 .so V. 19 C Migliarino Nigr SP1 Via iso 1 li Ponte ti Via Via Roma tis itale Arzana S at San V 1 tagn Via Cesare B Via ane Via Comac chio o r o g Rovereto i a Alberlungo d 3,5 g o V la i C ia u . d b o ov Bosco i r n Strada Gam r. P e h Raccordo Autostradale St 1,5 c 2 SP39 c Ferrara - Porto Garibaldi a 23 m o i C r e a a i hi i cc b e l arav V San Vito M A ada tr a S Pieve di i San Vito Dogato V 2 1,5 Campolungo ro ada P vinciale di Codigoro SP1 Str Ferrara SP1 Strad a D i a 1,5 Via Pioppa nti hina Cavalieri c 2 1 Via Don G. FE 422 Strada Isac Via Ariosto Via G. Garibaldi Oasi SP68 andrino Museo del Anse Vallive Strada Imola Via Ca’ S Libolla Ostellato Borgo Fornace Territorio di Ostellato o Tresigallo Via Canova nc ro SP15 T II lio SP4 g FE 213 va Ferrara a 3,5 i Tr Via del Mare in ia n V Final di Rero a o sc n SP68 o Pomposa T V A. -

Finanze Ai Fini Degli Adempimenti Connessi in Materia in Occasione Del Bilancio Di Previsione 2021 E Pluriennale 2021- 2023; Dato Atto Altresì Che Ai Sensi Dell’Art

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Delibera Num. 1816 del 07/12/2020 Seduta Num. 48 Questo lunedì 07 del mese di dicembre dell' anno 2020 si è riunita in video conferenza la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: 1) Bonaccini Stefano Presidente 2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente 3) Calvano Paolo Assessore 4) Colla Vincenzo Assessore 5) Corsini Andrea Assessore 6) Donini Raffaele Assessore 7) Felicori Mauro Assessore 8) Lori Barbara Assessore 9) Mammi Alessio Assessore 10) Priolo Irene Assessore 11) Salomoni Paola Assessore Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea Proposta: GPG/2020/1514 del 19/10/2020 Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO ISTITUZIONALE Oggetto: PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NON STRATEGICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria Responsabile del procedimento: Maurizio Pirazzoli pagina 1 di 42 Testo dell'atto LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso: che con Legge 6 agosto 2008 n. 133 è stato convertito in Legge con modificazioni il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" successivamente integrato dall’art. 33 comma 6, D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 della Legge 214/2011; che la Legge sopracitata all’art. 58 ha disposto una operazione di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali; che in particolare l’art. -

Provincia Di Ferrara Settore 5 Appalti E Gare U.O.C

PROVINCIA DI FERRARA SETTORE 5 APPALTI E GARE U.O.C. Attività Amministrative e Concessioni Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara N. 113187 del 23 dicembre 2004 Atto n. 1575 del 07/10/2020 OGGETTO: AUTO-117-2020-26330 AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' C.A.D.F. S.P.A. CON SEDE IN CODIGORO (FE) E NULLA OSTA AL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA (FE) ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA MEDESIMA DITTA DAL KM 9+590 AL KM 10+220 DELLA S.P. 28 TRESIGALLO - JOLANDA DI SAVOIA. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista l'istanza presentata in data 2/10/2020 assunta al prot. gen. n. 26330 della Provincia di Ferrara, con la quale C.A.D.F. S.p.A. con sede in Codigoro (FE) chiede il rilascio di autorizzazione e di nulla osta al Comune di Jolanda di Savoia (FE) per l’occupazione temporanea di suolo provinciale per l’esecuzione di opere per posa di nuova condotta idrica lungo la S.P. 28 Tresigallo – Jolanda di Savoia dal km 9+590 al km 10+220 già autorizzate alla medesima Ditta con atto n. 585 del 20/04/2020, allegato in copia alla presente e il rilascio di ordinanza e parere al Comune di Jolanda di Savoia (FE) per la regolamentazione del traffico veicolare; Dato atto che, come dichiarato nella istanza sopra richiamata, i lavori saranno svolti per conto di C.A.D.F. S.p.A. dall’Impresa Spunton Impianti srl (P.I. 01138760291) con sede in Porto Viro (RO), via S.S. -

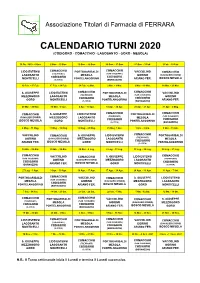

CODIGORO 2020 Etc Modello TURNI

Associazione Titolari di Farmacia di FERRARA CALENDARIO TURNI 2020 (CODIGORO - COMACCHIO - LAGOSANTO - GORO - MESOLA) 30 Dic. 2019 - 6 Gen. 6 Gen. - 13 Gen. 13 Gen. - 20 Gen. 20 Gen. - 27 Gen. 27 Gen. - 3 Feb. 3 Feb. - 10 Feb. COMACCHIO LIDO ESTENSI COMACCHIO PORTOGARIBALDI VACCOLINO COMACCHIO (TREPPONTI) (SAN CASSIANO) LAGOSANTO MESOLA GORINO (CAVALIERI D'ORO) CODIGORO CODIGORO MONTICELLI PONTELANGORINO ARIANO FER. BOSCO MESOLA (S. RITA) (BORNAZZINI) 10 Feb. - 17 Feb. 17 Feb. - 24 Feb. 24 Feb. - 2 Mar. 2 Mar. - 9 Mar. 9 Mar. - 16 Mar. 16 Mar. - 23 Mar. S. GIUSEPPE LIDO ESTENSI COMACCHIO PORTOGARIBALDI COMACCHIO VACCOLINO (SAN CASSIANO) MEZZOGORO LAGOSANTO (TREPPONTI) MESOLA GORINO CODIGORO CODIGORO GORO MONTICELLI PONTELANGORINO ARIANO FER. (S. RITA) (BORNAZZINI) 23 Mar. - 30 Mar. 30 Mar. - 6 Apr. 6 Apr. - 13 Apr. 13 Apr. - 20 Apr. 20 Apr. - 27 Apr. 27 Apr. - 4 Mag. COMACCHIO COMACCHIO S. GIUSEPPE LIDO ESTENSI COMACCHIO PORTOGARIBALDI (TREPPONTI) (SAN CASSIANO) (CAVALIERI D'ORO) MEZZOGORO LAGOSANTO MESOLA CODIGORO CODIGORO BOSCO MESOLA GORO MONTICELLI PONTELANGORINO (S. RITA) (BORNAZZINI) 4 Mag. - 11 Mag. 11 Mag. - 18 Mag. 18 Mag. - 25 Mag. 25 Mag. 1 Giu. 1 Giu. - 8 Giu. 8 Giu. - 15 Giu. VACCOLINO COMACCHIO S. GIUSEPPE LIDO ESTENSI COMACCHIO PORTOGARIBALDI (TREPPONTI) GORINO (CAVALIERI D'ORO) MEZZOGORO LAGOSANTO MESOLA CODIGORO BOSCO MESOLA PONTELANGORINO ARIANO FER. GORO MONTICELLI (S. RITA) 15 Giu. - 22 Giu. 22 Giu. - 29 Giu. 29 Giu. - 6 Lug. 6 Lug. - 13 Lug. 13 Lug. - 20 Lug. 20 Lug. - 27 Lug. COMACCHIO VACCOLINO COMACCHIO S. GIUSEPPE LIDO ESTENSI COMACCHIO (SAN CASSIANO) (TREPPONTI) GORINO (CAVALIERI D'ORO) MEZZOGORO LAGOSANTO CODIGORO CODIGORO ARIANO FER. -

Gli Stabilimenti Di Codigoro Rappresentano Uno Dei Complessi Più Significativi Della Bonifica Idraulica Italiana E Mondiale

Gli stabilimenti di Codigoro rappresentano uno dei complessi più significativi della bonifica idraulica italiana e mondiale. Con i suoi cinque impianti idrovori, costruiti e modificati in un arco di tempo ultrasecolare, gli oltre 140 m3/sec di portata complessiva e i quasi 10.000 Kw di potenza installata, la centrale di Codigoro costituisce un imponente compendio – storico e tecnologico – della bonifica meccanica, vale a dire quella tecnica di prosciugamento di zone vallive e paludose che si basa sul sollevamento per pompaggio delle acque di scolo (in quanto i territori serviti sono a giacitura più bassa del recipiente finale – mare, fiume o lago – in cui è possibile riversare le acque stesse). Gli impianti di Codigoro sono oggi posti al termine di due distinte reti di scolo, cosiddette di Acque Basse e di Acque Alte, che raccolgono e scaricano nel Po di Volano i deflussi provenienti da un comprensorio di oltre 50.000 ettari (comprendente, in tutto o in parte, i comuni di Ro, Copparo, Berra, Mesola, Codigoro, Iolanda di Savoia, Formignana, Tresigallo, Migliaro e Migliarino, nella fascia compresa tra il fiume Po e il Po di Volano). L’impianto originario, costruito tra il 1873 e il 1875 ed ora dismesso, era viceversa il terminale unico di reti di scolo portate a confluire in un canale collettore finale comune. Lo sdoppiamento dei collettori finali e degli impianti idrovori, che risulta evidente dalla conformazione del nodo idraulico, risale all’inizio del Novecento, dopo che i primi decenni di funzionamento del sistema di scolo originario avevano dimostrato l’insufficienza complessiva dell’unico impianto e la sua inefficienza, in particolare, nei riguardi delle aree a giacitura più depressa (sfavorite nei tempi di abbassamento dei livelli idrometrici e nella superficialità della falda freatica). -

Ferrara Ostellato

Along the Po di Volano 6 Technical notes Pomposa Ferrara Second stage - From Ostellato to Pomposa Abbey Depart: Ostellato, Piazza Repubblica Ostellato ra st Arrive: Codigoro, Abbazia di Pomposa www.ferrarainfo.com ai M i d Length: 29,910 km Ferrara: o P Difficulty level: suitable for everyone. Level Castello Estense • tel. 0532 299303 Codigoro: route mainly along cycle paths (partly on dirt F Po track). Some stretches along minor roads with Abbazia di Pomposa • tel. 0533 719110 Fium iume e P Berra Serravalle little traffic. o Connections with other routes ia Albersano Po di Venez Guarda Alberone Cologna Railways Ferrarese Ponte 5 Ferrara - Ostellato Oasi Punzetti Ferrara/Codigoro Ariano 7 Ro - Ostellato Mulino del Po BicycleFerrarese transport available. Zerbinate Please check timetables and availability. 8 OstellatoOasi - Argenta Stellata Bosco di Pilastri Info: 800 91 50 30 • www.fer.it 10 MesolaSanta - Lidi di Comacchio - Comacchio Malcantone Zocca Ro Massenzatica Giustina Contane Ponti Oasi Isola Coccanile Spagna Oasi Bonello Pepoli Oasi Bosco Ravalle Codigoro Monticelli Pineta di di Porporana Mesola S. Giustina Fossadalbero Cesta Mesola Ambrogio S. Biagio Porporana Salvatonica RuinaFrom Ostellato, the meetingPonte place S. Pietro of many journeys and an agreeable centre for a born out of the left flankDune Fossiliof the di Po di Volano, more evidence of how everything Mezzogoro Massenzatica Gavello Burana Oasi Isola Pescara Sabbioni Bianca visitCamatte to nature reserves, the route follows the Po di Volano, identified in the Etrus- in the Ferrarese lands is determined by the presence of water. The journeyP arrives Casaglia Zenzalino o d Francolino P i G Francolino Codigoro Jolanda di Savoia ItalbaPomposa Abbey o no Settepolesini can Salettaperiod with the mythical Eridano. -

Caf Uil Cgil

Aggiornato a Giovedì 8 Settembre CAF UIL COMUNE INDIRIZZO TEL GIORNATE E ORARI DI RICEVIMENTO Ferrara Via Oroboni, 42 0532/766126 Dal lunedì al venerdì 0532/250800 8.30 – 12.30 Lunedì e mercoledì 14.30 – 18.30 Ferrara Via Mulinetto, 63 0532/766126 Dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 martedì e giovedì 14.30 – 18.30 Bondeno p.za Garibaldi, 91 0532/892191 Dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 martedì 14.30 – 18.30 Comacchio Via Mazzini, 86 0533/81414 Dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 martedì 14.30 – 18.30 Copparo Via M. Carletti, 28 0532/860277 Dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 martedì 14.30 – 18.30 Dogato Via Ferrara, 132 0532/651071 Dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 martedì 14.30 – 18.30 Formignana v.le Mari Giovedì 8.30 – 12.30 Lagosanto Via Colombo, 39 0533/900145 Martedì 14.30 – 18.30 Venerdì 8.30 – 12.30 Migliaro Via Ariosto, 48 Mercoledì 8.30 – 12.30 CGIL Ferrara Via Spronello, 7 0532/783123 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Ferrara v.le Krasnodar, 41 0532/976868 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Argenta Via IV Novembre, 1/b 0532/804015 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Filo P.za Maria Margotti 0532/802099 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Jolanda di Savoia Via Martiri, 15/a 0532/836296 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Berra Via Garibaldi, 42 0532/831025 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Bondeno Via della Fornace, 1 0532/893011 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Vigarano Mainarda Via Cento, 97 0532/43283 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Cento Via Alighieri, 21/c 051/902484 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Renazzo Via Renazzo, 76/4 051/90001 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Codigoro Via XX Settembre, 145 0533/713040 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Mesola Via Gramsci, 5 0533/993898 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Bosco Mesola p.za Vittorio Veneto, 27 0533/794243 Dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00 Goro Via a. -

CEETO - Teasers Parco Delta Del Po - Trascrizioni Interviste

CEETO - Teasers Parco Delta del Po - Trascrizioni Interviste Fabbri (President of the Po Delta Regional Park) File: Presidente_Fabbri.mp4 The Emilia-Romagna Region, even before the national establishment of the framework law on parks, which date back to 1991, already established the Po Delta Park in 1988, and therefore, with a certain advance, wanted to protect a territory particularly delicate from an environmental and landscape point of view. But of course, it has also started to create a culture of what, the development of activities within the Park, must be. I believe that the boundary between the institutive law of '88 and, let's say, the future development of the Park, was dictated in 2015 by the UNESCO MaB award; an acknowledgment that add value to these natural and protected areas, which have always been exploited by men with productive activities inside the Park: just think about, in the past, the saltworks and, moreover, all the beach resorts that are immediately adjacent to our Biosphere Reserve. Undoubtedly, the future managing model will be based and focused not only on the need to protect a particularly delicate environment, but also on the need to enhance these territories with human presence. Let's say that it’s a particularly awkward but possible balance, because we have seen it in the past that it can works, with examples like that of salt production (in our park we have two saltworks pans), but also because the man's protection and, above all, the synergy between public and private, are an indispensable tool for those administrations that want to protect and preserve their territory. -

Riesame Dell'autorizzazione Integrata Ambientale Dell'impianto Di

Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Impianto di Compressione Gas di Poggio Renatico (FE) RELAZIONE TECNICA 1 Sommario 1 DEFINIZIONI ......................................................................................................................................................... 3 2 INTRODUZIONE ................................................................................................................................................... 5 2.1 PREMESSA ............................................................................................................................................................. 5 3 IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO IPPC .................................................................................................. 6 4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE .............................................................................. 7 4.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E GEOGRAFICO ................................................................................................... 7 4.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO .................................................................................................. 8 4.3 INQUADRAMENTO AMBIENTALE – ACQUE SUPERFICIALI ..................................................................................... 14 4.4 INQUADRAMENTO AMBIENTALE – ARIA .............................................................................................................. 17 5 DESCRIZIONE ED ANALISI DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA ............................................................... -

Esito Nomine Gps Posti Residui Docenti Secondaria Di I E Ii

AVVISO Facendo seguito all’avviso prot. n.7648 del 18/09/2020 , relativo alle operazioni di nomina a tempo determinato su posti residui comuni nella scuola secondaria di I e II grado, personale docente a.s. 2020/21, si riporta di seguito l’esito delle operazioni suddette: OPERAZIONI DI NOMINA DA GPS SCUOLA SECONDARIA I e II GRADO - POSTI RESIDUI CLASSE DI POSIZIONE SEDE ASSEGNATA/ TIPOLOGIA DI DISPONIBILITA’ COGNOME NOME PUNTEGGIO CONCORSO GRADUATORIA POSTO RESIDUE A001 Restano 8 h da 1 25 Ulino Maria 78,50 I.C. Pontelagoscuro- S.A. assegnare A022 I.C. Bonati Ferrara – 10 h 2 87 Fanetti Cristina 56,00 completamento 3 A022 122 Di Lauro Rosaria 38,50 I.C. Terre del Reno – S.A. 4 A022 129 Berti Laura 38,00 I.C. De Pisis – 12 h 5 A022 131 De Pasquale Giuseppina 37,00 I.C. Portomaggiore – 7 h 6 A022 134 Accurso Dina 37,00 I.C. Codigoro 8 h 7 A028 110 Iapichino Anastasia 69,00 I.C. Mesola - S.A. 8 A028 123 Cifaldi Carmine 63,50 I.C. Mesola - S.A. A028 I.C. Dante Alighieri Ferrara 9 196 Iervolino Domenico 43,00 – S.T. 10 A028 207 Benetti Rita 39,50 I.C. Copparo – S.T. 11 A028 214 Giatti Silvia 37,00 I.C. Ostellato – 12 h 12 A030 51 Ravasini Alessio 37,50 I.C. Argenta – 8 h 13 A030 60 Gambarini Elena 34,00 I.C. Porto Garibaldi – S.A. A049 Maria I.C. Pontelagoscuro – 12 14 62 Mammone 42,00 Rosaria h Dirigente: Giovanni Desco Responsabile del procedimento: Flavia Oltramari Telefono: 0532 229111 e-mail: [email protected] Via Madama, n.35 – 44100 FERRARA – C.F.