Bilan Scientifique 2 0 1 6 Lot-Et-Garonne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plui) De L’Agglomération D’Agen (47)

Région Nouvelle-Aquitaine Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine sur le projet de révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération d’Agen (47) n°MRAe 2021ANA28 dossier PP-2021-10768 Porteur du Plan : communauté d’agglomération d’Agen Date de saisine de l’autorité environnementale : 22 février 2021 Date de l’avis de l’agence régionale de santé : 9 avril 2021 Préambule. Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le dossier qui lui a été soumis. En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Conformément au règlement intérieur du CGEDD et à la décision du 2 septembre 2020 de la MRAe Nouvelle-Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 21 mai 2021 par délégation de la commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Bernadette MILHÈRES. Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. AVIS N°2021ANA28 rendu par délégation de la Mission régionale d’autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine 1/11 I. -

Tronçon Sud-Gironde-Toulouse

GPSO ISA Comparaison des hypothèses de tracés – Tronçon Sud Gironde-Toulouse ETAPE 2 BORDEAUX – TOULOUSE Comparaison des hypothèses de tracé Tronçon Sud Gironde - Toulouse SYNTHESE GPSO-11-ISA-2-CRT-4342-0a-Synthese_Sud_Gironde-Toulouse_090511_BAT 1 DOCUMENT DE TRAVAIL GPSO ISA Comparaison des hypothèses de tracés – Tronçon Sud Gironde-Toulouse SOMMAIRE 1. PREAMBULE ......................................................................................... 4 2. LE TERRITOIRE DU SUD GIRONDE A TOULOUSE ....................................... 5 2.1. Contexte général ........................................................................................................... 5 2.2. Enjeux sur ce tronçon .................................................................................................. 7 3. LA SYNTHESE DE L ’ETUDE COMPARATIVE DES HYPOTHESES DE TRACES ... 10 3.1. Secteur D ..................................................................................................................... 10 3.2. Secteur E ..................................................................................................................... 11 3.3. Secteur F ..................................................................................................................... 12 3.4. Secteur G ..................................................................................................................... 13 3.5. Secteur LIA .................................................................................................................. 14 3.6. -

N° 74 Septembre 2020

Bulletin municipal de Septembre 2020 47 MOIRAX Trimestriel n°74 Un repas fondateur pour Journées du Patrimoine au Moirax céramique ! Grand Contras Compagnie Opér’Azul : la culture résiste au Covid 19 Le soleil se couche plus tôt sur les moulins de Moirax... Dossier du trimestre Budget 2020 Journées du patrimoine L’aménagement du Un budget sous le Notre patrimoine bourg démarre ! signe de la Covid 19 attire la foule p 5 p 10 et 11 p 15 1 Le mot du Maire Page 2 Mot du Maire Chères Moiracaises et chers Moiracais, Page 3 Rentrée scolaire 2020 Page 4 à 9 La municipalité dans l’ac- Une rentrée scolaire attendue. tion La rentrée scolaire de septembre a pu se faire dans de bonnes conditions avec l’accueil de 129 enfants. Page 10 à 11 Aménagement du bourg Page 12 La municipalité dans l’action Après concertation entre l’équipe enseignante, le personnel commu- Page 13 Moirax d’antan nal et la municipalité, un protocole d’organisation permet de limiter Page 14 à 15 Tranches de vie les risques de la Covid-19. Ainsi nos enfants ont repris une scolarité normale. Avec l’accueil pé- Page 16 à 17 Le coin des Assos riscolaire et la cantine, complété le mercredi après-midi et les petites Page 18 Flash info vacances par le centre de loisirs, nous assurons toute la semaine la Page 19 La parole aux élus charge de vos enfants de 7h30 à 18h30. Page 20 Agenda de l’automne Dans le contexte actuel cette organisation ne pourra se maintenir que si nous évitons la contagion de la Covid-19 par un respect rigou- reux des consignes. -

Liste Non Exhaustive Tirée De L'index Géographique De L'instrument De Recherche "État Civil Et Tables Décennales De L

Liste non exhaustive tirée de l'index géographique de l’instrument de recherche "État civil et tables décennales de Lot-et-Garonne" Les noms figurant en noir sont les noms des communes et les noms figurant en orange sont les noms des paroisses avec, entre parenthèse, les noms des communes auxquelles elles ont été rattachées. -

Les Nouvelles Du Pays -Las Novèlas Del País Lettre D'information Du Pays De L'agenais

- Les Nouvelles du Pays - Las Novèlas del País Lettre d’information du Pays de l’Agenais Edito arrêté préfectoral en avril Ce sont donc des respon- 3ème trimestre 2010, n° 8 2009. sabilités importantes et des enjeux passionnants Avec le nouveau Contrat sur lesquels nous travail- de Pays 2 ème génération lons et débattons au quo- que nous avons signé avec tidien. nos partenaires institution- Etant donné l’étendue et Place de Beauville nels, le Pays de l’Agenais l’importance des informa- Sommaire : Crédit photo : Office de tourisme de Beauville renouvelle ses ambitions tions à transmettre sur ce Dans ce nouveau nu- avec de très nombreux SCoT, celui-ci fera l’objet LE CONTRAT DE méro de la Lettre d’infor- projets dans des domaines d’une Lettre d’information PAYS ET LA mation du Pays, vous re- variés. Notre Pays se spécifique. montre dynamique et en- CONVENTION 2 trouverez un point global D’ORGANISATION sur les dernières avancées treprenant dans l’ensem- Par les projets qu’il ble des missions qui lui mène, le Syndicat Mixte TOURISTIQUE TER- du territoire. RITORIALE Le Syndicat Mixte du sont attribuées. se positionne véritable- Pays de l’Agenais regrou- ment comme une instance pe les compétences et les Le Syndicat Mixte du de coordination, un lieu LE PROGRAMME 3 missions suivantes : Pays de l’Agenais est de débat et de partena- D’I NTÉRÊT GÉNÉRAL - la compétence « Pays », également maître d’ou- riat, qui vise à renforcer SUR L’HABITAT compétence historique qui vrage du Schéma de Co- l’harmonisation des projets permet de porter la dé- hérence Territoriale. -

Des Hypothèses De Tracés

Octobre 2010 Présentation des hypothèses de tracés COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION D’AGEN Boé, Colayrac-Saint-Cirq, Layrac, Le Passage 47/4 47/4_Agen.indd 1 29/11/10 13:30:02 Carte de localisation C.D.C DU VAL D'ALBRET Limite Secteur 180-210 COLAYRAC-SAINT-CIRQ MONTESQUIEU BT40 BT41 SERIGNAC-SUR-GARONNE BT44-2 BT42 BRUCH BRAX BT43 BT44-1 LE PASSAGE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS BT44 C.A D'AGEN ROQUEFORT ESTILLAC BT45 BOE C.D.C DU CANTON DE LAPLUME-EN-BRUILHOIS Limite Secteur 210-220 BT46 SAUVETERRE-SAINT-DENIS MOIRAX BT47 BT48 SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME LAYRAC BT49 Limite Secteur 220-230 CAUDECOSTE FALS C.D.C D'ASTAFFORT-EN-BRUILHOIS BT50 · DUNES 0 0.5 1 2 BT51 Kilomètres © IGN - SCAN 100 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN OCTOBRE 2010 47/4_Agen.indd 2 29/11/10 13:30:04 LEGENDE DES CARTES Gare nouvelle Tunnel Déblai Remblai Limite de fuseau ou Halte SRGV Point de repère fuseau (PRF) ou Halte TER 222 225 224 223 Parcelle forestière Echelle: 1cm = 100m Limite Tranchée couverte Zone sensible Hypothèse de tracé Limite Pont/Viaduc communale en cours d’études départementale 47/4_Agen.indd 3 29/11/10 13:30:05 47/4_Agen.indd 4 29/11/10 13:30:06 Tuco Couchut Avenue de Gascogne RD N° 292 Caudoin Castex Bourg de Brax Cavaille Zone Parcelles Parcelles agricoles · e bâtie de Monplaisir et parc de loisirs agricoles de s s Labernèze Walibi a la Seynes Monplaisir d r 6 u 5 6 o D b a Le Verger BRAX l Lasalle u Parc de Loisirs Seynes a Labernèze Métalé e 142 s s i Le Moussat u # Hameau de BordeneuveSarron r Zone d'activités Bordeneuve Zone bâtie de Cabanot du -

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE 5,6 Km Pleichac, Une Petite Boucle Panoramique RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE Pleichac, Une Petite Boucle Panoramique SE BALADER

Circuit n°315 RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE 5,6 km Pleichac, une petite boucle panoramique RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE Pleichac, une petite boucle panoramique SE BALADER 47 2020 © CDT septembre à jour le 23 Fiche mise Distance : 5,6 km Durée : 1h50 de marche, 0h40 à VTT PARIS Vous êtes à 10 km au sud-ouest d’Agen par la D 656. Départ : devant le cimetière - GPS : Lat 44.150556, Long 0.534318 Pleichac BORDEAUX Balisage : Difficulté : TOULOUSE Dénivelée cumulée : 160 m Cette balade entre bois, vergers et vignobles offre plusieurs points de vue sur les châteaux de Roque- fort et d’Estillac, mais aussi sur les villages promontoires tels que Laplume et Moncaut... 1 Dos au cimetière, descendre la route à gauche vers le village. 2 Au bout de l’allée d’Arnauton, continuer tout droit. 3 Au croisement du calvaire, virer à gauche deux fois pour passer en dessous de l’église à clocher carré (calvaire et lavoir). Au panneau, cédez le passage, traverser la D 656 avec prudence. Monter en face sur un chemin em- pierré. 4 Aux trois chemins, grimper à droite sur une piste herbeuse, bordée d’une haie dans toute la montée (vue à gauche sur le château d’Estillac et la tour carrée du château de Roquefort). Après la maison, poursuivre à gauche sur une piste empierrée. 5 Au sommet, vue à gauche sur le château d’Estillac et les coteaux qui dominent la ville d’Agen et la vallée de la Garonne. Suivre le chemin empierré à droite. 6 Au petit calvaire en pierre, aller tout droit sur une allée bitumée. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Nouvelle Aquitaine Département : (47) Lot-et-Garonne Ville : Agen Liste des communes couvertes : Agen ((47) Lot-et-Garonne), Boé ((47) Lot-et-Garonne), Bon-Encontre ((47) Lot-et-Garonne), Foulayronnes ((47) Lot-et-Garonne), Layrac ((47) Lot-et-Garonne), Pont-du-Casse ((47) Lot-et-Garonne), Lafox ((47) Lot-et-Garonne), Saint-Caprais-de-Lerm ((47) Lot-et-Garonne), Saint-Hilaire-de-Lusignan ((47) Lot-et-Garonne), Fals ((47) Lot-et-Garonne), Laplume ((47) Lot-et-Garonne), Moirax ((47) Lot-et-Garonne), Sauveterre-Saint-Denis ((47) Lot-et-Garonne), Saint-Nicolas-de-la-Balerme ((47) Lot-et-Garonne), Marmont-Pachas ((47) Lot-et-Garonne), Passage (Le) ((47) Lot-et-Garonne), Estillac ((47) Lot-et-Garonne), Brax ((47) Lot-et-Garonne), Sérignac-sur-Garonne ((47) Lot-et-Garonne), Roquefort ((47) Lot-et-Garonne), Saint-Colomb-de-Lauzun ((47) Lot-et-Garonne), Colayrac-Saint-Cirq ((47) Lot-et-Garonne), Astaffort ((47) Lot-et-Garonne), Cuq ((47) Lot-et-Garonne), Aubiac ((47) Lot-et-Garonne), Caudecoste ((47) Lot-et-Garonne), Saint-Sixte ((47) Lot-et-Garonne), Sauvagnas ((47) Lot-et-Garonne), Bajamont ((47) Lot-et-Garonne) COORDONNEES Adresse : 70 boulevard Sylvain Dumon Code postal : 47000 Ville : Agen Email : [email protected] Téléphone : 05 53 48 02 12 Fax : 05 53 48 25 05 PRECISIONS Statut juridique : EPCI Rattachement à un OI mutualisé : Oui CLAUSES SOCIALES Présence d'un facilitateur : Oui Dispositif du code des marchés publics mis en oeuvre : Article 14, Association articles 14 et 53 Type de marchés sur lesquels les clauses sociales ont été mises en oeuvre : Marchés de travaux : Bâtiment, Travaux Publics Donneurs d'ordre que la structure a accompagné dans la mise en oeuvre des clauses sociales : Commune(s) page 1 / 2 Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr CONTACTS Identité : M. -

Livret D'accueil

COMMUNE D’ESTILLAC LIVRET D’ACCUEIL www.ville-estillac.fr SOMMAIRE Édito Géographie Situation de la ville La Municipalité : des visages, des missions Service Administratif Le CCAS Histoire et Patrimoine Au service de la paroisse Taux Communaux Informations pratiques/Services/Espace presse Démarches administratives Collecte/Traitement des déchets L’Ecole La crèche halte-garderie/Le relais assistantes maternelles/ Le CLSH La Bibliothèque Sports et loisirs/Tourisme/Manifestations La Vie associative/L’annuaire des associations Commerces/Artisans La Halle/Le Marché 1 ÉDITO Bienvenue chez vous à ESTILLAC. Vous avez choisi de venir à Estillac et je vous en félicite. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous installer à Estillac chaque année, ce qui témoigne de l'attractivité de notre commune en préservant une qualité de vie que nous envient les grandes villes. Pour vous permettre de profiter pleinement de ses atouts et vous associer à sa dynamique, le Maire et le Conseil Municipal ont souhaité vous offrir les informations dont vous avez besoin. Ce livret vous accompagnera, nous l'espérons, dans votre vie quotidienne. Il n'apportera pas tous les éléments de réponse, mais vous pouvez être assurés que nous nous tenons à votre disposition pour faciliter votre intégration. N'hésitez pas à nous solliciter ainsi que notre site internet : http://ville-estillac.fr Cordialement, Le Maire, Jean-Marc GILLY 2 Géographie Notre commune en quelques mots. Population de 2000 habitants Densité 251,3 hab/km² Le dernier recensement de la population a eu lieu en début 2015 Evolution géographique et démographique De 340 habitants en 1793 à 349 en 1846, la population de la commune a progressé mais après une période stable de 1901 à 1954, elle connait une évolution significative passant de 511 habitants en 1962 à 2028 habitants en 2019. -

Commune D'estillac Livret D'accueil

COMMUNE D’ESTILLAC LIVRET D’ACCUEIL www.ville-estillac.fr SOMMAIRE Édito Géographie Situation de la ville La Municipalité : des visages, des missions Service Administratif Le CCAS Histoire et Patrimoine Au service de la paroisse Taux Communaux Informations pratiques/Services/Espace presse Démarches administratives Collecte/Traitement des déchets L’Ecole La crèche halte-garderie/Le relais assistantes maternelles/ Le CLSH La Bibliothèque Sports et loisirs/Tourisme/Manifestations La Vie associative/L’annuaire des associations Commerces/Artisans La Halle/Le Marché 1 ÉDITO Bienvenue chez vous à ESTILLAC. Vous avez choisi de venir à Estillac et je vous en félicite. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous installer à Estillac chaque année, ce qui témoigne de l'attractivité de notre commune en préservant une qualité de vie que nous envient les grandes villes. Pour vous permettre de profiter pleinement de ses atouts et vous associer à sa dynamique, le Maire et le Conseil Municipal ont souhaité vous offrir les informations dont vous avez besoin. Ce livret vous accompagnera, nous l'espérons, dans votre vie quotidienne. Il n'apportera pas tous les éléments de réponse, mais vous pouvez être assurés que nous nous tenons à votre disposition pour faciliter votre intégration. N'hésitez pas à nous solliciter ainsi que notre site internet : http://ville-estillac.fr Cordialement, Le Maire, Jean-Marc GILLY 2 Géographie Notre commune en quelques mots. Population de 2000 habitants Densité 251,3 hab/km² Le dernier recensement de la population a eu lieu en début 2015 Evolution géographique et démographique De 340 habitants en 1793 à 349 en 1846, la population de la commune a progressé mais après une période stable de 1901 à 1954, elle connait une évolution significative passant de 511 habitants en 1962 à 2028 habitants en 2019. -

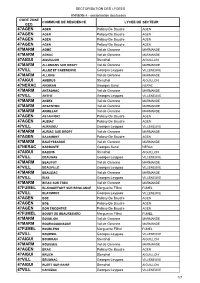

Sectorisation Des Lycees Code Zone Geo. Commune De

SECTORISATION DES LYCEES ANNEXE 4 - sectorisation des lycées CODE ZONE COMMUNE DE RESIDENCE LYCEE DE SECTEUR GEO. 47AGEN AGEN Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN AGEN Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN AGEN Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN AGEN Palissy-De Baudre AGEN 47MARM AGME Val de Garonne MARMANDE 47MARM AGNAC Val de Garonne MARMANDE 47AIGUI AIGUILLON Stendhal AIGUILLON 47MARM ALLEMANS SUR DROPT Val de Garonne MARMANDE 47VILL ALLEZ ET CAZENEUVE Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM ALLONS Val de Garonne MARMANDE 47AIGUI AMBRUS Stendhal AIGUILLON 47NERAC ANDIRAN Georges Sand NERAC 47MARM ANTAGNAC Val de Garonne MARMANDE 47VILL ANTHE Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM ANZEX Val de Garonne MARMANDE 47MARM ARGENTON Val de Garonne MARMANDE 47MARM ARMILLAC Val de Garonne MARMANDE 47AGEN ASTAFFORT Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN AUBIAC Palissy-De Baudre AGEN 47VILL AURADOU Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM AURIAC SUR DROPT Val de Garonne MARMANDE 47AGEN BAJAMONT Palissy-De Baudre AGEN 47MARM BALEYSSAGUE Val de Garonne MARMANDE 47NERAC BARBASTE Georges Sand NERAC 47AIGUI BAZENS Stendhal AIGUILLON 47VILL BEAUGAS Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM BEAUPUY Val de Garonne MARMANDE 47VILL BEAUVILLE Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM BEAUZIAC Val de Garonne MARMANDE 47VILL BIAS Georges Leygues VILLENEUVE 47MARM BIRAC SUR TREC Val de Garonne MARMANDE 47FUMEL BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE Marguerite Filhol FUMEL 47VILL BLAYMONT Georges Leygues VILLENEUVE 47AGEN BOE Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN BOE Palissy-De Baudre AGEN 47AGEN BON ENCONTRE Palissy-De Baudre AGEN 47FUMEL -

Bulletin Automne 2018

SAINTE • COLOMBE • EN • BRUILHOIS Bulletin Municipal > OCTOBRE 2018 Mourrens, les grands travaux « c’est parti » Du rose plein les yeux voir en dernière page A VOS AGENDAS : RESTEZ INFORMÉS • Dimanche 11 novembre en consultant le Cérémonie de Commémoration SITE INTERNET de l’Armistice • Samedi 1er décembre en vous abonnant à Repas des Aînés LA NEWSLETTER • Vendredi 21 décembre Arbre de Noël LE MOT DU MAIRE Chères concitoyennes, chers GARONNE : le permis de construire de BEPCO a concitoyens été déposé le 31 juillet 2018, les travaux du site ULOG se poursuivent et une ouverture se profile Ce bulletin automnal sera en janvier 2019, celui du printemps de ma mandature de maire. • L’achat de « Laborde » qui est acté ; la commune est maintenant propriétaire de ce beau site pour Et je vous retrouverai avec lequel une réflexion d’aménagement est à venir. plaisir dans chacun de mes futurs éditos. • Les travaux routiers de la TAG sur la CD 296, SOMMAIRE ils seront immédiatement suivis par les travaux Je tiens encore à vous d’assainissement du secteur de Goulard avec remercier pour la marque - Le mot du maire 2 enfouissement des réseaux électriques et passage de confiance que vous de la fibre, la voirie sera entièrement refaite. - Brèves 3 nous avez témoignée lors - Mémo 3 des élections du 27 mai • Le projet d’agrandissement du cimetière de Goulard qui a commencé. - Conseil Municipal 4 - 6 dernier. Je mesure chaque jour, depuis ces quelques Bien sûr, j’ai beaucoup apprécié de vous retrouver - Technopole Agen Garonne 7 mois, l’ampleur de la tâche, lors des différentes réjouissances estivales, - Bien vivre ensemble 8 - 9 de la responsabilité qui marchés gourmands, sardinade… J’ai également - Ecole 10 - 11 m’incombe désormais.