De Oa 1U111 <Lü'""" L N!Ars 1982 Modifiée

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bassin De Cosne Clamecy

REALISATION DE DIAGNOSTICS PARTENARIAUX TERRITORIAUX FLASH « EMPLOIS COMPETENCES » BASSIN DE COSNE-CLAMECY (Lot 03) EMPLOI TERRITOIRES ORGANISATIONS Rapport final - 23 décembre 2020 www.terredavance.com | Paris • Lyon • Toulouse | 06 85 11 26 29 [email protected] LOCALISATION DU BASSIN La liste des communes du bassin d’emploi figure en annexe 4 PAGE 2 Un territoire qui couvre 136 communes et recoupe celui de 7 RAPPEL DU PÉRIMÈTRE EPCI : Cœur de Loire (100%), Haut Nivernais-Val d'Yonne (90%), Les CC de Puisaye- Bertranges (80%), Pays Fort Sancerrois Val de Loire (75%), Forterre Tannay-Brinon-Corbigny (35%), Puisaye-Forterre (10%), Berry- Loire-Vauvise (7%) CC Cœur de Loire CC Haut Nivernais- Val d'Yonne Zone d’emploi CC Pays Fort de Cosne Sancerrois Val Clamecy de Loire CC Tannay- Brinon-Corbigny CC Les CC Berry Loire Bertranges Vauvise PAGE 3 LE BASSIN DE COSNE-CLAMECY EN RÉSUMÉ PAGE 4 INDICATEURS CLEFS : BASSIN DE COSNE-CLAMECY / REGION 48 671 ACTIFS / 1,8 % DES ACTIFS DE LA RÉGION NOMBRE D’HEURES D’ACTIVITÉ TAUX DE CHOMAGE 9 427 SALARIES / 1,4 % DES PARTIELLE AUTORISÉES 1ER TRIMESTRE 2020 SALARIES DE LA RÉGION 1ER AU 3E TRIMESTRE 2020 SECTORISATION DE L’EMPLOI 7% / 6,4% SALARIE (2019) 6 724/ 569 081 Industrie Construction Commerce Services dont 83,3% au premier trimestre Région NOMBRE DE DEMANDEURS PART DES SALARIÉS D’EMPLOI (ABC) Bassin CONCERNÉS PAR L’ACTIVITÉ SEPTEMBRE 2020 PARTIELLE 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1,7 % DU CHÔMAGE 1ER AU 3E TRIMESTRE 2020 3 812 / RÉGIONAL 1 253 ETABLISSEMENTS / 1,8 % DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION -

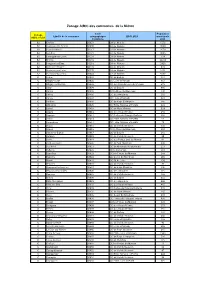

Zonage A/B/C Des Communes De La Nièvre

Zonage A/B/C des communes de la Nièvre Code Population Zonage Libellé de la commune géographique EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Challuy 58051 CA de Nevers 1570 B2 Coulanges-lès-Nevers 58088 CA de Nevers 3590 B2 Fourchambault 58117 CA de Nevers 4678 B2 Garchizy 58121 CA de Nevers 3836 B2 Germigny-sur-Loire 58124 CA de Nevers 734 B2 Nevers 58194 CA de Nevers 36210 B2 Pougues-les-Eaux 58214 CA de Nevers 2429 B2 Saincaize-Meauce 58225 CA de Nevers 425 B2 Sermoise-sur-Loire 58278 CA de Nevers 1611 B2 Varennes-Vauzelles 58303 CA de Nevers 9567 C Achun 58001 CC du Bazois 141 C Alligny-Cosne 58002 CC Loire et Nohain 857 C Alligny-en-Morvan 58003 CC des Grands Lacs du Morvan 672 C Alluy 58004 CC du Bazois 408 C Amazy 58005 CC la Fleur du Nivernais 238 C Anlezy 58006 CC des Amognes 282 C Annay 58007 CC Loire et Nohain 324 C Anthien 58008 CC du Pays Corbigeois 169 C Arbourse 58009 CC Entre Nièvres et Forêts 122 C Arleuf 58010 CC du Haut Morvan 824 C Armes 58011 CC des Vaux d'Yonne 296 C Arquian 58012 CC Portes de Puisaye Forterre 600 C Arthel 58013 CC Entre Nièvres et Forêts 97 C Arzembouy 58014 CC Entre Nièvres et Forêts 73 C Asnan 58015 CC du Val du Beuvron 128 C Asnois 58016 CC la Fleur du Nivernais 157 C Aunay-en-Bazois 58017 CC du Bazois 261 C Authiou 58018 CC du Val du Beuvron 38 C Avrée 58019 CC des Portes Sud du Morvan 94 C Avril-sur-Loire 58020 CC du Sud Nivernais 235 C Azy-le-Vif 58021 CC du Nivernais Bourbonnais 224 C Balleray 58022 CC le Bon Pays 204 C Bazoches 58023 CC les Portes du Morvan 166 C Bazolles 58024 CC -

Prémery Guérigny

lA CHARITÉ SUR-LOIRE GUÉRIGNY PRÉMERY # PÉPITES www.lacharitesurloire-tourisme.com À 2 heures de Paris, sur les bords de Loire, La Charité-sur-Loire surprend par l’importance de son patrimoine, dont le Prieuré est le symbole. Au delà, le site des Forges Royales de Guérigny témoigne du riche passé industriel du territoire avec un site remarquablement conservé. Enfin, la forêt des Bertranges apporte le côté nature avec des possibilités de promenades et dont l’un des lieux à découvrir est le site des Mardelles à Prémery. www.lacharitesurloire-tourisme.com Sommaire • La Charité-sur-Loire : prieuré clunisien • Vignoble des Côtes de La Charité 36-37 et ville médiévale 4-5 • Lieux de visite 38-39 Guérigny : cité des Forges Royales 6-7 • • Musées 40 Prémery et la Réserve Naturelle • Visites & balades accompagnées 41 Régionale des Mardelles 8-9 • • Hôtels 10-11 • Artistes et artisans d’art 42-43 • Chambres d’hôtes 12 à 14 • Sortir 44 • Roulottes 15 • Fermes & tourisme équestre 45 • Gîtes & meublés de tourisme 16 à 20 • Jeux & détente 46 • Campings & camping-cars 22 • Sur la Loire 47 • Accueil pélerin 23 • Pêche et plans d’eau 48 • Lieux de réception - Séminaires 24-25 • Loisirs à pied 49 • Restaurants 26-31 • Loisirs à vélo 50 • Produits gourmands 32 à 34 • Commerces 52-53 • Marchés 35 • Nos voisins 54-55 Les tarifs sont donnés à titre indicatif, sous réserve d’erreur ou de modification (base chambre double pour les hôtels, chambre double avec petit déjeuner pour les chambres d’hôtes, semaine pour les gîtes et meublés de tourisme). -

Des Bertranges

LaFeuille #01 des Bertranges JOURNAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES BERTRANGES | LESBERTRANGES.FR PAGE 5 PAGE 9 PAGE 12 Maison de Santé Le Projet Présentation «Les Bertranges» de vos élus Découvrez votre nouvelle Communauté de Communes Terre des possibles Le territoire, les compétences, les élus. Les Forges Royales de Guérigny Héritage du XVIIIème siècle, cette manufacture métallurgique produisait les ancres et chaînes de la Marine Nationale. Elle devint l’une des plus importantes de France sous Pierre Babaud De La Chaussade (1706-1792). Le bâtiment Bien que situées à des centaines à clocheton de kilomètres des côtes, les Forges bénéficiaient d’un environnement Agrandi en 1823, exceptionnel offrant un riche minerai de le bâtiment à clocheton fer, une ressource bois abondante et la devint l’atelier des grosses force hydraulique de la Nièvre. chaînes après avoir été agrandi. Il accueille Les Forges de la Chaussade sont classées dorénavant le théâtre au Patrimoine des Monuments historiques des Forges Royales. depuis 1991 après avoir définitivement cessé leur activité en 1971. L’ÉDITO LeMAG’ #01 HENRI VALÈS Président de la Communauté de Communes Notre nouvelle Communauté de Même si notre territoire connaît La Communauté de Communes a pour Communes est installée depuis le certaines difficultés, il nous faut porter mission d’accompagner ces mutations 1er janvier 2017. une politique ambitieuse en nous en associant les habitants, les usagers, appuyant sur les nombreux atouts qu’il les entrepreneurs et les acteurs Elle a pour objectif de fédérer possède : sa situation géographique, la associatifs. toutes les forces de notre territoire qualité de l’environnement (les forêts élargi afin de lui redonner une domaniales et communales, le val de Pour reprendre une formule célèbre, nouvelle attractivité et d’en assurer Loire, le val des Nièvres…), le patrimoine je pense : le développement économique et historique (les forges royales, le Prieuré «qu’il n’existe pas touristique. -

Recueil-58-2016-057

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°58-2016-057 NIÈVRE PUBLIÉ LE 14 OCTOBRE 2016 1 Sommaire DDT 58-2016-10-12-003 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires (2 pages) Page 4 58-2016-10-12-002 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires en matière d'ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur (4 pages) Page 7 Direction départementale des finances publiques de la Nièvre 58-2016-10-06-003 - Délégation contentieuse et gracieuse M MANDEREAU - PGF (1 page) Page 12 58-2016-10-06-002 - Délégation de signature contentieuse et gracieuse (1 page) Page 14 Direction départementale des territoires de la Nièvre 58-2016-10-07-003 - Arrêté préfectoral portant dérogation de distance d'implantation de la station de traitement des eaux usées de la commune de Chitry, hameau de Courcelanges (4 pages) Page 16 58-2016-10-11-003 - Arrêté portant autorisation d'exercer la pêche de la Carpe à toute heure (1 page) Page 21 58-2016-10-11-002 - Arrêté portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson à des fins de sauvetage sur le canal du Nivernais (4 pages) Page 23 58-2016-10-07-001 - Arrêté portant sur la fixation de la surface minimale d'assujettissement pour les productions surfaciques agricoles du département de la Nièvre (4 pages) Page 28 58-2016-09-26-004 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant la mise en défens de berges et reprofilage, lieu-dit Le Carry, référence cadastrale OB n°575 - commune de Saint-Honoré-les-Bains -

Élections Msa : Un Score Honorable Pour La Cr58

COORDINATION RURALE bourgogne Édition NIEVRE BULLETIN d’INformaTIoN fÉVrIEr 2020 *** « Pas de paysans sans prix rémunérateurs » dixit Jacques Laigneau en 1992 fondateur de la CR nationale ÉLECTIONS MSA : UN SCORE HONORABLE POUR LA CR58 Les élections des délégués de la Mutualité sociale agricole ont eu lieu du 20 au 31 janvier dernier. Cet organisme est au monde agricole ce que la Sécurité sociale est au secteur privé : il assure l’ensemble de la couverture sociale (maladie, famille, vieillesse, logement et accidents du travail) de 5,6 millions de bénéfi- ciaires dans l’Hexagone. Singularité : ses représentants sont élus directement par les bénéficiaires lors d’élections qui ont lieu tous les cinq ans et sont organisées par canton. La Coordination Rurale remercie tous les électeurs qui ont fait entendre leur voix pour désigner leur délé- gués cantonaux. Avec neuf élus dans le collège des exploitants agricoles et retraités, sur douze candidats répartis sur di- vers cantons du département, la Coordination Rurale 58 réalise un score honorable, juste reconnaissance de l’investissement bénévole permanent qu’elle déploie pour la défense de tous les agriculteurs. Canton de Guérigny Canton de Nevers 2 M. Denis Thollé M. Michaël Depaty VAUX D’AMOGNES MAGNY-COURS Mme Anastasia Baranton SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES Canton de St-Pierre-le-Moutier Canton de Clamecy Mme Clarisse Bodet M. Sylvain Dagonneau NEUVILLE-LES-DECIZE TANNAY Mme Lydie Deneuville CHEVENON Canton de La Charité-sur-Loire Canton de Nevers 3 M. Éric Lallemand M. Pierre Bisschop MONTENOISON CHALLUY M. Valentin Lallemand MONTENOISON Un grand merci à toutes et à tous ! Ce résultat honore la CR58 et nous oblige encore plus à être à votre service ! Félicitations aux nouveaux élus ! Ils sont d’ores et déjà prêts à s’investir pour faire en sorte que vous, les paysans, soyez entendus, écoutés, aidés et surtout respectés, des plus jeunes aux plus anciens. -

Territoire Societe De Chasse / Nom Prenom Espece Numero Bracelet Date Sexe Age Poids Commune 01.01.002 Ste De Chasse La

TERRITOIRE SOCIETE DE CHASSE / NOM PRENOM ESPECE NUMERO BRACELET DATE SEXE AGE POIDS COMMUNE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Chevreuil 8 24/11/2019 Femelle Jeune 12 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Chevreuil 15 24/11/2019 Mâle Jeune 16 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Sanglier 31704 01/12/2019 Femelle Adulte 59 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Sanglier 31705 10/11/2019 Mâle Adulte 87 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Sanglier 31709 10/11/2019 Femelle Adulte 53 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Sanglier 31711 03/11/2019 Femelle Adulte 75 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Sanglier 31713 10/11/2019 Mâle Adulte 93 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Sanglier 31717 10/11/2019 Mâle Adulte 107 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Sanglier 31722 01/12/2019 Mâle Adulte 76 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE Sanglier 31723 24/11/2019 Mâle Adulte 68 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL Sanglier 31725 15/09/2019 Mâle Adulte 139 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL Sanglier 31726 03/11/2019 Mâle Adulte 82 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL Sanglier 31727 01/12/2019 Mâle Adulte 74 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL Sanglier 31729 03/11/2019 Mâle Adulte 76 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL Sanglier 31730 03/11/2019 Femelle Adulte 72 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.004 BEAUVOIS MICHEL Sanglier 31731 09/11/2019 -

Hébergements La Charite-Sur-Loire Et Ses Environs

HÉBERGEMENTS LA CHARITE-SUR-LOIRE ET SES ENVIRONS LISTE DES HÉBERGEMENTS SITUÉS À MOINS DE 30’ DE LA CHARITE-SUR-LOIRE 10 min : LA CHARITE-SUR-LOIRE et ses environs (RAVEAU, URZY, GUERIGNY) 20/30 min : POUILLY-SUR-LOIRE, DONZY, COSNE-SUR- LOIRE, NEVERS, VARENNES-VAUZELLES Retrouvez l’ensemble de l’offre d’hébergement sur le site www.nievre-tourisme.com LISTE DES HEBERGEMENTS LA CHARITE-SUR-LOIRE ET SES ENVIRONS 10 min HÔTELS Hôtel Le http://www.le- 33, quai Clé- le.grand.monar Grand Mo- 3 étoiles 58400 LA CHARITE- 03 86 70 21 73 grand- menceau que@wanadoo. narque SUR-LOIRE monarque.fr fr con- http:// Hôtel Mille et 23 avenue 3 étoiles 58400 LA CHARITE- 03 86 70 09 61 tact1001f@gm www.milleetune Une Feuilles Gambetta SUR-LOIRE ail.com feuilles.com lebonlabou- http:// Hôtel Le Bon Quai Romain 2 étoiles 58400 LA CHARITE- 03 86 70 22 85 reur@wanadoo www.lebonlabo Laboureur Mollot SUR-LOIRE .fr ureur.com in- http:// Hôtel La 8 avenue Gam- 2 étoiles 58400 LA CHARITE- 03 86 70 34 82 fo@lapommed www.lapomme Pomme d'Or betta SUR-LOIRE or.net dor.net/ Domaine des con- http:// Fontaine de La Forges de La 3 étoiles 58400 RAVEAU 03 86 70 22 96 tact@forgesdel www.forgesdel Vache Vache avache.com avache.com Auberge du 131, rue des 58130 URZY 03 86 38 55 80 Pont Saint- Buttes Retrouvez les hôtels en détail sur le site www.nievre-tourisme.com GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES la- Champ de la BEAUMONT-LA- La Maison 58700 03 86 38 21 78 mai- http://www.la-maison-cdf.fr Fontaine FERRIERE [email protected] Chambre natha- 2, rue de la Mai- d'hôtes : Aux 58400 CHAMPVOUX -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°Bfc-2021-039 Publié Le 1 Avril 2021

PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°BFC-2021-039 PUBLIÉ LE 1 AVRIL 2021 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté / BFC-2021-03-26-00009 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-262 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) (3 pages) Page 4 BFC-2021-03-26-00010 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-263 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier La Chartreuse de Dijon (Côte d'Or) (3 pages) Page 8 BFC-2021-03-30-00002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-264 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Morteau (Doubs) (3 pages) Page 12 BFC-2021-03-31-00003 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/ 21-058 modifiant larrêté ARSBFC/DOS/ASPU/18-110 daté du 5 juillet 2018 portant nomination des membres siégeant au sein de lunion régionale de professionnels de santé compétente pour les sages-femmes (2 pages) Page 16 ARS Bourgogne Franche-Comté / DOS-Département performance des soins hospitaliers/UTSH 58-89-71-39 BFC-2021-03-24-00008 - 90.0066 CH Hôpital Nord Franche Comté 90 BELFORT renouvellement autorisations deux scanners sur site de TREVENANS sans changement d'appareil (1 page) Page 19 BFC-2021-03-24-00009 - 90.0069 GIE Imagerie Nord Franche Comté Trévenans 90 BELFORT autorisations renouvellements 2 IRM (1 page) Page 21 Direction départementale des territoires de la Nièvre / Service Economie Agricole BFC-2021-03-17-00012 - Arrêté portant refus d'exploiter partiel au titre du contrôle des structures agricoles - GAEC JAUPITRE (4 pages) Page 23 Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire / Économie Agricole BFC-2020-12-10-00113 - Contrôle des structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. -

Maires Et Adjoints 22 Avril 2014

Préfecture de la Nièvre LISTE DES MAIRES ET DES ADJOINTS DANS LA NIÈVRE Mise à jour du 22 avril 2014 Commune Civilité Nom Prénom Date naissance Fonction Achun M ALLAIS René-Claude 30/05/1950 Second adjoint au maire Achun Mme JOYEUX Dominique 07/10/1948 Maire Achun M LARUE Denis 12/12/1953 Premier adjoint au maire Achun Mme MALAIZET Monique 14/01/1957 Troisième adjoint au maire Alligny-Cosne M BOURGEOIS Philippe 21/12/1964 Maire Alligny-Cosne M CHALON Yoann 12/06/1975 Troisième adjoint au maire Alligny-Cosne M COCU Jean-Claude 04/12/1944 Premier adjoint au maire Alligny-Cosne Mme MASSOUNIE Dominique 11/09/1971 Second adjoint au maire Alligny-en-Morvan Mme DUCREUX Nicole 01/06/1947 Troisième adjoint au maire Alligny-en-Morvan M GERARD Jean-Paul 03/07/1957 Second adjoint au maire Alligny-en-Morvan Mme GROSCHE Marie-Christine 12/03/1959 Maire Alligny-en-Morvan M MACHIN Jean Marc 14/12/1960 Premier adjoint au maire Alluy Mme BERTIER Michelle 14/12/1944 Troisième adjoint au maire Alluy M BONNET Patrice 25/09/1963 Maire Alluy M DAUTELOUP Bernard 15/03/1952 Premier adjoint au maire Alluy M SAYET Bernard 19/07/1930 Second adjoint au maire Amazy Mme CLOUSEAU Josseline 24/04/1958 Second adjoint au maire Amazy M LAGUIGNER Philippe 01/04/1962 Maire Amazy M PIAZZA Dominique 19/10/1957 Premier adjoint au maire Anlezy M BRALET Michel 10/05/1947 Premier adjoint au maire Anlezy Mme LARRIVÉ-MEIJS Marie-Rose 12/03/1953 Second adjoint au maire Anlezy M ROBERT Michel 10/11/1950 Maire Annay Mme ALEXANDRE Marie-Josèphe 02/11/1955 Maire Annay M BAARDMAN-BOGERMAN -

Les Cantons De La Nièvre

LOIRET Saint-Amand-en-Puisaye Neuvy-sur-Loire Saint-Amand-en-Puisaye 45 Neuvy-sur-Loire Annay Arquian Surgy Dampierre-sous-Bouhy Pousseaux Bitry La Celle-sur-Loire Saint-Vérain Bouhy Billy-sur-Oisy YONNE Les Cantons de la Nièvre Oisy Clamecy Armes Entrains-sur-Nohain Clamecy 89 Myennes Saint-Loup Trucy-l'Orgueilleux Chevroches Alligny-Cosne Dornecy (Découpage de 2015) Ciez Corvol-l'Orgueilleux Rix Brèves Cosne-sur-Loire Breugnon Cosnes-Cours-sur-Loire La Maison-Dieu Villiers-sur-Yonne Saint-Père Perroy Menestreau La Chapelle-Saint-AndréCourcelles Saint-André-en-Morvan Clamecy Asnois Couloutre Metz-le-Comte Pougny Saint-Pierre-du-Mont Ouagne Amazy Saint-Aubin-des-Chaumes Nuars Teigny Cosne-Cours-sur-Loire Donzy Villiers-le-Sec Donzy Saint-Germain-des-Bois Tannay Bazoches Menou Varzy Cuncy-lès-Varzy Vignol Saizy Saint-Martin-sur-Nohain Tannay Flez-Cuzy Marigny-l'Église Beuvron Saint-Didier Empury Colméry Varzy Neuffontaines Oudan Saint-Laurent-l'Abbaye Talon Lys Monceaux-le-Comte Chalaux Pouilly-sur-Loire Cessy-les-Bois Saint-Martin-du-Puy Parigny-la-Rose Moissy-Moulinot Tracy-sur-Loire Suilly-la-Tour Pouques-Lormes Saint-Agnan Saint-Quentin-sur-Nohain Sainte-Colombe-des-Bois Grenois Marcy Dirol Challement Ruages Saint-Andelain Saint-Malo-en-Donziois Asnan Anthien Cantons de Nevers 1-2-3-4 Taconnay Saint-Martin-d'Heuille Corvol-d'Embernard Lormes Chevannes-Changy Chitry-les-Mines Magny-Lormes Dun-les-Places Pouilly-sur-Loire Marigny-sur-Yonne Garchizy Urzy Champlemy Brinon-sur-Beuvron Moraches Germenay Montigny-aux-Amognes Châteauneuf-Val-de-Bargis -

Saison 2018/2019 Liste Des Équipes Par Club

1ère phase Saison 2018/2019 Liste des équipes par club CLUBS EQUIPE(S) RESPONSABLE(S) N° TEL Diplôme Alligny St Amand- 1 VAHNEE Adrien 06 43 75 50 70 Entrains ASA Vauzelles 2 ou 3 CERETTO Steven 06 78 70 26 59 AFGP 58 4 ou 5 MORIN Thierry 06 30 91 37 97 Cycle 1 Chantenay 1 JUGE Florent 06 25 63 50 28 CFF1 Att Charrin 1 DERANGERE Simon 06 82 81 34 15 Chateauneuf 1 BORNET Sabine 06 10 70 45 69 Chaulgnes 2 BONNEAU Léa 06 28 34 86 77 Corbigny 1 GIRARD Jérémy 06 44 23 08 11 CLUBS EQUIPE(S) RESPONSABLE(S) N°TEL Diplôme Clamecy 2 ou 3 BREDEAU Alexis 06 13 25 20 71 CFF1 Att Cosne 4 PERRIN DUC Killyan 06 69 62 78 51 Mod U9 Coulanges 2 SAADI Irsane 06 68 70 47 08 I1 ESN 58 2 CARLIER Rémi 06 89 48 20 05 Guérigny Urzy 2 GROSJEAN Joel 06 81 57 12 63 CFF1 Att La Charité 2 ou 3 AURIAC Camille 06 09 95 89 48 CFF1 La Machine 2 ou 3 DUCREUX Jean Michel 06 84 13 31 03 Cycle 1 Lormes 1 FOUINEAU Sébastien 06 81 87 39 11 Mod U9 CLUBS EQUIPE(S) RESPONSABLES N°TEL Diplôme Marzy 2 ou 3 ODANT Vincent 06 58 38 77 53 Mod U7 Montigny 2 QUENAULT Matthieu 07 84 09 10 05 Moulins Château 2 ou 3 VAISSIER Yannick 06 46 83 20 09 Chatillon BOUDOT Bruno 06 73 77 69 69 Mod Sen Narcy 1 SECLET Anthony 06 03 04 10 51 Mod U9 Nevers Banlay 1 CHAOUCH 07 63 11 87 19 Abdelkader Fc Nevers 58 2 ou 3 JOHAN Marion 06 58 34 02 11 Mod U9 MEBANGHA Laurent 07 51 30 40 51 Prémery 1 GERNIER Cyril 06 98 61 34 79 Pouilly 1 GUERY Pierre 06 99 85 55 05 I1 RCNCS 2 ou 3 TOUATI Ayad 06 02 15 97 74 SLA 09 1 ou 2 TABARAN Cyril 06 64 35 22 08 Mod U9 CLUBS EQUIPE(S) RESPONSABLES N° TEL Diplôme SNID 4