PPRI Alzon-Seynes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Notice D'impact

Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter Lieu-dit "Garustière et Pérède"- Commune de Pouzilhac (30) ROBERT TRAVAUX PUBLICS INVENTAIRES AU TITRE DE L'ENVIRONNEMENT Etang de la Capelle Mares de la Capelle-et-Masmolène Etang de Valliguières Légende Limite de l'autorisation Rayon d'affichage de 3 km Projet "à terme" Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF Type 1) Inventaires des Espaces Naturels Sensibles (ENS) Etang de Valliguières La Capelle-et- Masmolène 0 400 800 1 600 Massif Boisé de Valliguieres 1:40 000 Mètres Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter Lieu-dit "Garustière et Pérède"- Commune de Pouzilhac (30) ROBERT TRAVAUX PUBLICS PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE L'ENVIRONNEMENT Zone humide : Etang de la Capelle SIC : ETANG ET MARES DE LA CAPELLE Zone humide : Etang de Valliguières ZSC : ETANG DE VALLIGUIERES Légende Limite de l'autorisation Rayon d'affichage de 3 km Projet "à terme" Natura 2000 - Directive Habitats (SIC) Natura 2000 - Directive Habitats (ZSC) Acquisitions du CEN Zones humides élementaires 0 400 800 1 600 1:40 000 Mètres Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière et une installation de traitement et de transit de matériaux ROBERT TRAVAUX PUBLICS – Lieu-dit "Garustière et Pérède" – Commune de Pouzilhac (30) – Etude d’Impact Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon porte un projet de Parc Naturel Régional des Garrigues Gardoises, qui fait actuellement l’objet d’une étude de faisabilité. Son territoire élargi porte sur 119 communes, soit plus de 163 000 hectares sur une grande partie du territoire du Gard située au nord de Nîmes et à l’est d’Alès. -

17 048 Vallabrix Et St-Victor Des Oules

berga sud hydrogéologues [email protected] Tél. : 04 67 99 52 52 Département du Gard Communes de VALLABRIX et SAINT-VICTOR DES OULES Carrière Fulchiron Impact potentiel sur les eaux souterraines de l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert pour la production de sables siliceux, de quartzites et d’argile et des installations de premier traitement de ces matériaux Réalisé à la demande de : FULCHIRON Industrielle Chemin de Saint-Éloi 91720 MAISSE Montpellier, le 21 juin 2017 N° 30/337 L 17 048 Bureau d’Études et de Recherches Géologiques Appliquées Siège social : 10 rue des Cigognes - 34000 Montpellier – www.bergasud.fr SARL au capital de 50 000 euros - 808 118 335 RCS Montpellier - Code APE : 7112B 2 SOMMAIRE 1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE .......................................................................... 4 2. HISTORIQUE DES ÉTUDES HYDROGÉOLOGIQUES RÉALISÉES ........................... 4 3. SITUATION GÉOGRAPHIQUE .......................................................................... 5 4. CADRE GÉOLOGIQUE ..................................................................................... 6 4.1. Lithostratigraphie ................................................................................. 6 4.2. Structure............................................................................................... 7 5. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE .................................................................... 7 5.1. Hydrogéologie générale ......................................................................... 7 5.1.1. Les molasses -

Liste Des Points De Tri

LISTE DES POINTS DE TRI Commune Adresse Colonne Aigaliers La mairie Emballages Aigaliers La mairie Papier Aigaliers La mairie Verre Aigaliers La mairie Emballages Aigaliers La mairie Papier Aigaliers La mairie Verre Argilliers Place du jeu de boule Emballages Argilliers Place du jeu de boule Papier Argilliers Place du jeu de boule Verre Arpaillargues Salle polyvalente Emballages Arpaillargues Salle polyvalente Emballages Arpaillargues Salle polyvalente Papier Arpaillargues Salle polyvalente Verre Aureilhac Gabarit Emballages Aureilhac Gabarit Papier Aureilhac Gabarit Verre Bastide (la) Place de l'horloge Emballages Bastide (la) Place de l'horloge Papier Bastide (la) Place de l'horloge Verre Belvezet Cimetière Emballages Belvezet Cimetière Papier Belvezet Cimetière Verre Belvezet Place de l'église Emballages Belvezet Place de l'église Papier Belvezet Place de l'église Verre Bruguière (la) Parking cave coopérative Emballages Bruguière (la) Parking cave coopérative Papier Bruguière (la) Parking cave coopérative Verre Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Emballages Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Papier Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Verre Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Emballages stade Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Papier stade Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Verre stade Castillon Che des oliviers - près du cimetière Emballages Castillon Che des oliviers - près du cimetière Papier Castillon -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon

ZNIEFF de type I n° 3020-2101 Serre du Mont Bouquet Identifiant national : 910011708 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Gard Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Serre du Mont Bouquet n° 3020-2101 Identifiant national : 910011708 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département du Gard Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 30048 BOUQUET 245 ha 49 % 30320 SEYNES 185 ha 37 % 30055 BROUZET-LES-ALES 67 ha 14 % La ZNIEFF « Serre du Mont Bouquet » est située au nord du département du Gard et à l'est de la ville d'Alès. Elle englobe l'ensemble de la crête s'étendant de part et d'autre du Mont Bouquet ainsi que son flanc le plus abrupt à l'est. Cet ensemble couvre une superficie d'un peu plus de 498 hectares à l'est du village de Brouzet-les-Alès. Son altitude varie entre 210 et 630 mètres. - Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon) Les Garrigues Nom de l'unité paysagère Surface absolue (ha) Surface relative (%) Plaine de Barjac et -

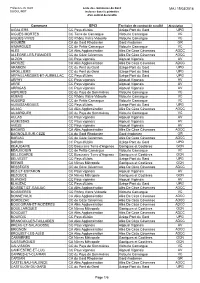

MAJ 15/03/2018 Commune EPCI AIGALIERS CC Pays D'uzès Uzège

Préfecture du Gard Liste des communes du Gard MAJ 15/03/2018 SG/DCL/MDT incluses dans le périmètre d'un contrat de ruralité Commune EPCI Territoire de contrat de ruralité Abréviation AIGALIERS CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG AIGUES-MORTES CC Terre de Camargue Vidourle Camargue VC AIGUES-VIVES CC Rhôny Vistre Vidourle Vidourle Camargue VC AIGUEZE CA du Gard Rhodanien Gard rhodanien GR AIMARGUES CC de Petite Camargue Vidourle Camargue VC ALÈS CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC ALLÈGRE-LES-FUMADES CC de Cèze Cévennes Alès De Cèze Cévennes ADCC ALZON CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ANDUZE CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC ARAMON CC du Pont du Gard Uzège Pont du Gard UPG ARGILLIERS CC du Pont du Gard Uzège Pont du Gard UPG ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG ARPHY CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ARRE CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ARRIGAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ASPERES CC du Pays de Sommières Vidourle Camargue VC AUBAIS CC Rhôny Vistre Vidourle Vidourle Camargue VC AUBORD CC de Petite Camargue Vidourle Camargue VC AUBUSSARGUES CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG AUJAC CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC AUJARGUES CC du Pays de Sommières Vidourle Camargue VC AULAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV AUMESSAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV AVÈZE CC Pays viganais Aigoual Viganais AV BAGARD CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC BAGNOLS-SUR-CEZE CA du Gard Rhodanien Gard rhodanien GR BARJAC CC de Cèze Cévennes Alès De Cèze -

Le Gard Rapport Final

Inventaire du Patrimoine Géologique en Languedoc-Roussillon – Phase 2 : Le Gard Rapport final BRGM/RP-61622-FR juin 2014 Inventaire du Patrimoine Géologique en Languedoc-Roussillon – Phase 2 : Le Gard Rapport final BRGM/RP-61622-FR juin 2014 Étude réalisée dans le cadre des opérations de Service public du BRGM 2009 - PSP09LRO15 - 08GEOD21 Elisabeth Le Goff Avec la collaboration de P. Le Strat, L. Baillet et des Membres de la CRPG du Languedoc-Roussillon Vérificateur : Approbateur : Nom : Graviou Pierrick Nom : Blum Ariane Date : 22 septembre 2014 Date : 23 janvier 2015 Signature : Signature : En l’absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique, l’original signé est disponible aux Archives du BRGM. Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2008. Partenaires de l’Inventaire • Financeurs \ maîtres d’œuvre : DREAL - Chef de service Nature : Jacques Regad ; - Chargée de mission, serviceNature: Capucine Crosnier (2008-2011) puis Valentin Le Tellier. BRGM - Chefs de projet Géologues : Paul Le Strat (2008-2010) puis Elisabeth Le Goff ; - Géologue : Laura Baillet. • Membres de la Commission Régionale du Patrimoine Géologique (CRPG) : Le CSRPN a validé, le 25 mars 2008, la liste des membres de la CRPG, amendée et actée le 16 juin 2008, après réponses des membres sollicités : • Coordonnateur régional (membre du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)) : Jean-Yves Crochet (nomination validée par le CSRPN le 17 décembre 2007). • Référents par département : - Aude -

Conseil D'alès Agglomération 2020

Conseil d’Alès Agglomération 2020 ALÈS ALÈS ALÈS ALÈS SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX LA GRAND-COMBE LA VERNARÈDE SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES SAINT-PAUL-LA-COSTE CHAMBON CONCOULES SÉNÉCHAS LES PLANS SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON Christophe RIVENQ Max ROUSTAN Valérie MEUNIER Aimé CAVAILLÉ Jean-Charles BÉNÉZET Philippe RIBOT Patrick MALAVIEILLE Henri CROS Jean-Michel BUREL Adrien CHAPON Marc SASSO Jean-Marie MALAVAL René MEURTIN Gérard BARONI Patrick JULLIAN Président 1er vice-président 3e vice-présidente 4e vice-président 5e vice-président 6e vice-président 7e vice-président Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES ROUSSON SAINT-JEAN-DU-GARD LÉZAN MÉJANNES-LÈS-ALÈS CHAMBORIGAUD MASSILLARGUES-ATUECH CASTELNAU-VALENCE SERVAS MASSANES AUJAC SEYNES CORBÈS SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES LAMELOUZE SOUSTELLE Jennifer WILLENS Ghislain CHASSARY Michel RUAS Éric TORREILLES Christian TEISSIER Patrick DELEUZE Aurélie GÉNOLHER Christophe BOUGAREL Roch VARIN D’AINVELLE Laurent CHAPELLIER Firmin PEYRIC Thierry JONQUET Monique Georges DAUTUN Laure BARAFORT Georges RIBOT 8e vice-présidente 9e vice-président 10e vice-président 11e vice-président 12e vice-président 13e vice-président 14e vice-présidente 15e vice-président Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau CRESPON-LHERISSON Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS ANDUZE SALINDRES SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS -

Il N'y a Pas De Covisibilité Depuis Le Bourg De Saint-Siffret. Vue

FERROPEM SAINT-HIPPOLYTE DE MONTAIGU (30) Renouvellement de carrière Etude d’impact - Chapitre 4 - projets connus Il n’y a pas de covisibilité depuis le bourg de Saint-Siffret. Vue panoramique depuis le point de vue 14 Des zooms sur les carrières de Saint-Hippolyte de Montaigu et Vallabrix sont présentés ci- après. Zoom sur la carrière de Saint-Hippolyte de Montaigu depuis le point de vue 14 février 2013 PIECE 3 - 65 FERROPEM SAINT-HIPPOLYTE DE MONTAIGU (30) Renouvellement de carrière Etude d’impact - Chapitre 4 - projets connus Zoom sur la carrière de Vallabrix depuis le point 14 Pour conclure les effets cumulés sont essentiellement liés au trafic, au paysage et au bruit avec une prédominance dans tous les cas des impacts de la carrière de Vallabrix par rapport à ceux de celle de Saint-Hippolyte de Montaigu. février 2013 PIECE 3 - 66 FERROPEM SAINT-HIPPOLYTE DE MONTAIGU (30) Renouvellement de carrière Etude d’impact - Chapitre 5 – substitution et raisons -- CChhaappiittrree 55 ddee ll’’ééttuuddee dd’’iimmppaacctt -- Solutions de substitutions et raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu février 2013 PIECE 3 - 67 FERROPEM SAINT-HIPPOLYTE DE MONTAIGU (30) Renouvellement de carrière Etude d’impact - Chapitre 5 – substitution et raisons S o m m a i r e Page Préambule ..................................................................................................................................................... 69 1. Les solutions de substitution ......................................................................................................... 70 2. Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu .................................................................... 71 février 2013 PIECE 3 - 68 FERROPEM SAINT-HIPPOLYTE DE MONTAIGU (30) Renouvellement de carrière Etude d’impact - Chapitre 5 – substitution et raisons PREAMBULE L’objet de ce chapitre 5 est de présenter, dans une première partie, lorsqu’elles existent, les solutions de substitution au projet retenu dans ce dossier. -

Classement Nuisible De L'espece Sanglier

saison 2012-13 Unités de Gestion du sanglier - Département du Gard - Zones où le sanglier CLASSEMENT NUISIBLE DE L'ESPECE est classé nuisible Communes SANGLIER (sus scrofa) Saisons 2012-13, 2013-14 et 2014-15 Réserves de chasse saison 2014-15 Malon et Elze Ponteils et Brésis B o nn Concoules ev 3232 au 3232 x Aujac Génolhac Sénéchas A ig u è Le Garn z Bordezac Gagnières Barjac e P Laval Chambon e y Courry St Roman Chamborigaud r e m a l St Julien e Bessèges La de Peyrolas St Brès S Me St Privat de t Vernarède yr Robiac a C nnes Champclos Roches- h Issirac r St Jean de i sadoule s Montclus t St Paulet St Victor Maruéjols o Ste Cécile l Salazac Portes Molières 3131 d de Caisson d'Andorge de e sur Cèze Pont St Esprit Malcap R Le Martinet St Ambroix . R 2828 St 2828 o 2828 c 2828 St h Tharaux St André de R. S Florent St Jean e d t Denis gu e L de d Méjannes le Clap a sur A. e C u Carsan Branoux a r Valériscle r e Les n n St Alexandre les La Grand o t Mages ls Taillades Combe Potelières Cornillon Rivières Laval St Julien Goudargues l Pradel e de C. h t ic e L z St Nazaire a St M u St Allègre t Vénéjan m Les Salles La Roque 'E e Julien S d Gervais lo du Gardon Rousson sur Cèze u les z Fons St Etienne e Rosiers 2222 sur Lussan 2727 des Sorts Soustelle 2222 2323 2727 2323 St André St Martin Bagnols Lussan d'Olérargues de Navacelles 2424 Verfeuil sur Cèze Salindres 2424 Chusclan Valgalgues Sabran St Paul Servas Cendras Bouquet la Coste St Marcel St André de Valborgne Les Orsan St Privat des Vieux Plans de Careiret Brouzet les Alès 2525 Codolet -

Balade Au Fil Du Temps

BERNADETTE VOISIN-ESCOFFIER MICHEL VOISIN VALLABRIX BALADE AU FIL DU TEMPS Guide pour promeneur COURADOU Décembre 2018 1 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 LE REBOUSSIER, (LE NÎMOIS) MARQUÉ PAR LE POIDS DES INVASIONS ET LES INTERMINABLES GUERRES DE RELIGION, TIRE DU GREC SA SUBTILITÉ, DE L’ORIENTAL SA LANGUEUR, DU LATIN SON ÉQUILIBRE… » ( – Gazette de Nîmes 836) Sommaire : Avant-propos - P 13 Origine probable du nom de « Vallabrix » - P 17 Charles Martel, les Sarrasins et Vallabrix - P 20 Les Carrières - P 26 La citadelle et le château - P 39 La Tranchée - P 42 La Guerre de Cent Ans - P 48 Mathieu de Bargeton - P 53 L’Eglise - P 66 Le Presbytère - P 75 La Maison Ronde ou la première école et mairie - P 81 La Mairie actuelle et l’école de la République - P 87 La Façade Renaissance - P 102 La Fontaine- le Lavoir- la Canalette - P 110 Le Brigand de Valabris - P 115 Une école bien particulière - P 117 Un bien fâcheux évènement - P 118 quelques photos escalier du clocher, horloge 2 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 Page blanche, passer à la suivante 3 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 AVANT-PROPOS Les textes qui vont suivre sont une somme d’informations glanées depuis une dizaine d’années au cours des travaux historiques des auteurs. Ces écrits serviront à faire un voyage à pied au cœur de Vallabrix, pour le visiteur ou pour les guides occasionnels. Ceux-ci pourront picorer de ci de là dans ces pages, selon la durée de la promenade et des centres d’intérêt(s) des visiteurs. Dans chaque chapitre, des annexes, des informations pour répondre aux questions éventuelles qui ne manquent pas d’être posées par les visiteurs (chronologie, personnages du moment évoqués etc…). -

Présentation

Sud Rhône Environnement est un syndicat mixte en charge du traitement des déchets ménagers pour 51 communes du Gard et des Bouches du Rhône. En plus du traite- ment des déchets, son rôle est d’informer les habitants de son territoire sur le tri. En partenariat avec les communes la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence (Beaucaire et Jonquières St-Vincent), la Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles (St-Etienne du Grès, Mas-Blanc les Alpilles, Aureille, Fontvieille, Le Paradou, Les Baux de Provence, Maussane les Alpilles et Mouriès), la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole (Bernis, Caissargues, Margue- rittes et Milhaud), la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Mon- tagnette (St-Pierre de Mézoargues, Tarascon et Boulbon), le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région d’Uzès (Aigaliers, Argilliers, Arpaillargues et Aureilhac, La Bastide d’Engras, Belvezet, La Bruguière, La Capelle et Masmolène, Castillon du Gard, Collias, Flaux, Foissac, Fons sur Lussan, Fontarèches, Fournès, Lussan, Montaren et St-Médiers, Pougnadoresse, Pouzilhac, Remoulins, St-Bonnet du Gard, St-Hilaire d’Ozilhan, St-Hippolyte de Montaigu, St-Laurent la Vernède, St-Maximin, St-Quentin la Poterie, St-Siffret, St-Victor des Oules, Sanilhac et Sagriès, Serviers et Labaume, Uzès, Vallabrix, Vallérargues, Valliguières et Vers Pont du Gard). Pour plus de renseignement, contactez-nous ! 04 66 59 87 06 [email protected] Sud Rhône Environnement 3, Avenue de la Croix Blanche – BP n°5 30300 BEAUCAIRE PDC1 www.sudrhoneenvironnement.org Gagnez des nuits en chambre d’hôtes, repas au restaurant, entrées pour des activités bien-être ou sportives, bons d’achats, visites de sites culturels.. -

Centre Socioculturel Intercommunal Modalités D’Adhésion Pierre Mendes France

Accueil Centre Socioculturel Intercommunal Modalités d’adhésion Pierre Mendes France Carte individuelle Carte famille Quotient Hors Hors Intercom. Intercom. familial intercom. intercom. 0 à 375 € 11 € 19 € 30 € 60 € 376 à 765 € 13 € 21 € 35 € 65 € 765 € et + 15 € 23 € 40 € 70 € Tarifs valables sur l’année scolaire 2012-2013 Votre quotient familial est calculé à partir de vos revenus de l’année précédente divisé par le nombre de parts déclaré aux impôts. Pour le calculer, merci de présenter votre avis d’imposition. Adhésion sur place au CSI Pierre Mendes France aux horaires ci-dessous. Mercredi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30 Jeudi 9 - 12 h et 14 h - 18 h 30 Vendredi 9 - 12 h et 14 h - 18 h Aucune inscription par téléphone. Avec le soutien de la CAF, du Conseil Général du Gard et des communes adhérentes. [email protected] Ne pas jeter sur la voie publique. Peintures murales de Bernard Le Nen. Crédits photos : JD, Eric Bachellier. Création graphique : www.brindazar.fr : Création graphique Eric Bachellier. JD, photos : Crédits Le Nen. de Bernard murales Peintures Ne pas jeter sur la voie publique. Centre Socioculturel Intercommunal Pierre Mendes France Avenue Léon Pintard - 30700 Saint-Quentin la Poterie Centre Socioculturel Tél. 04 66 22 42 07 - Fax 04 66 03 16 34 Intercommunal Centre Socioculturel Pierre Mendes-France www.csipmf.fr - [email protected] Intercommunal Pierre Mendes-France Saint-Quentin la Poterie (Gard) Le centre socioculturel vous accueille Fons sur Lussan Communes adhérentes Ensemble, Lussan Le centre socioculturel est une association de loi 1901.