Indice Di Vecchiaia Nell’Area 2” Del PIT Collina E Montagna Materana (2000)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

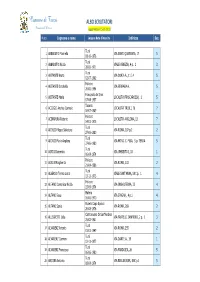

ALBO Degli SCRUTATORI

Comune di Tursi ALBO SCRUTATORI Provincia di Matera (aggiornato al 15‐01‐2019) N.ord. Cognome e nome Luogo e data di nascita Indirizzo Sez. Tursi 1 ABBADUTO Marinella VIA SANTI QUARANTA, 17 5 08-10-1976 Tursi 2 ABBADUTO Nicola VIALE VENEZIA, 4 p. 2 3 28-06-1971 Tursi 3 ABITANTE Bruna VIA DORIA A., 11 I.4 5 02-07-1962 Policoro 4 ABITANTE Donatella VIA FERRARA A. 5 20-06-1994 Francavilla In Sinni 5 ABITANTE Maria LOCALITA' FRASCAROSSA, 1 5 07-04-1957 Taranto 6 ACCOGLI Andrea Carmelo LOCALITA' TROJLI, 76 7 10-07-1989 Policoro 7 ACINAPURA Roberto LOCALITA' ANGLONA, 13 7 14-01-1975 Tursi 8 ADDUCI Filippo Salvatore VIA ROMA, 187 p.2 2 27-06-1980 Tursi 9 ADDUCI Maria Anglona VIA MONS. C. PUJA, 5 p. TERRA 5 27-06-1980 Tursi 10 AGATA Domenico VIA UMBERTO I, 10 1 06-04-1974 Policoro 11 AGATA Margherita VIA ROMA, 233 2 21-04-1986 Tursi 12 ALBERGO Teresa Lucia VIALE SANT'ANNA, SNC p. 1 4 13-12-1973 Policoro 13 ALFANO Domenico Nicola VIA INGHILTERRA, 23 4 15-09-1974 Matera 14 ALFANO Rosa VIA SPAGNA, 4 p.1 4 16-06-1970 Roseto Capo Spulico 15 ALFANO Sonia VIA ROMA, 269 2 20-08-1976 Castronuovo Di Sant'Andrea 16 ALLEGRETTI Lidia VIA FRATELLI ZANFRINO, 2 p. 1 3 25-02-1961 Tursi 17 ALVARENZ Antonio VIA ROMA, 235 2 01-01-1949 Tursi 18 ALVARENZ Carmen VIA DANTE A., 19 1 12-11-1977 Tursi 19 ALVARENZ Francesca VIA PANDOSIA, 26 5 06-06-1980 Tursi 20 ANCORA Antonio VIA BERLINGUER, SNC p.1 5 08-04-1974 Comune di Tursi ALBO SCRUTATORI Provincia di Matera (aggiornato al 15‐01‐2019) N.ord. -

Tipo Tipo V V "A" "B"

P AMMESSI P DATA DI COMUNE DI R LUOGO DI RESIDENZA COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA R C.A.P. NASCITA RESIDENZA O E DOMICILIO O TIPO TIPO V V "A" "B" AGRESTI Vincenzo ROTONDELLA MT 02/09/1956 ROTONDELLA MT Via P/ta Nuova, 3 75026 1 ALIANELLI Giovanni GORGOGLIONE MT 26/03/1970 GORGOGLIONE MT Via Roma, 141 75010 1 ANELLI Pasquale POLICORO MT 24/11/1980 MONTALBANO J.CO MT Via Maiella, 9 75023 1 AULETTA Gaudenzio GARAGUSO MT 16/09/1959 GARAGUSO MT Piazza C.Levi, 12 75010 1 BALSANO Salvatore STIGLIANO MT 28/11/1963 STIGLIANO MT Via Napoli, 14 75018 1 BALZANO Giuseppe ALIANO MT 25/05/1961 ALIANO MT Vico II Roma, 15 75010 1 BARLETTA Domenico MATERA MT 01/06/1975 MONTALBANO J.CO MT Via Somalia, 20 75023 1 BELLINO Giorgio POLICORO MT 13/11/1977 NOVA SIRI MT Via Calabria, 9 75020 1 BELLITTO Donato TURSI MT 17/02/1967 TURSI MT Località Caprarico, 56 75028 1 BELLOTTI Giuseppe ALIANO MT 15/07/1960 ACCETTURA MT Vico I Pozzo, 3 75011 1 BERARDI Antonio ALIANO MT 06/02/1953 ALIANO MT Via Mercato, 43/C 75010 1 BERARDI Prospero ALIANO MT 05/06/1960 ALIANO MT Via Marconi, 66 75010 1 BERNARDO Giuseppe Nicola MATERA MT 13/01/1965 COLOBRARO MT C.da Sant'Antonio, 1 75021 1 BERTILACCIO Maurizio MONTALBANO J.CO MT 01/09/1973 MONTALBANO J.CO MT Via Sicilia, 1 75023 1 BERTILACCIO Vincenzo MONTALBANO J.CO MT 28/03/1955 MONTALBANO J.CO MT Via Chieti, 8 75023 1 BIANCO Angelo ROTONDELLA MT 03/03/1964 NOVA SIRI MT Via Menotti, 9 75020 1 BRAMATO Daniele POLICORO MT 25/11/1987 MONTALBANO J.CO MT Via Pisanelli, 4 75023 1 BRAMATO Antonio POLICORO MT 21/05/1977 MONTALBANO J.CO MT Via IV Novembre, 32 75023 1 CANITANO Luigi Rocco FERRANDINA MT 16/08/1951 FERRANDINA MT Via E. -

Medici Convenzionati Con La ASM Elencati Per Ambiti Di Scelta

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE S.S. Organizzazione Assistenza Primaria MMG, PLS, CA Medici Convenzionati con la ASM Elencati per Ambiti di Scelta Ambito : Accettura - Aliano - Cirigliano - Gorgoglione - San Mauro Forte - Stigliano 80 DEFINA/DOMENICA Accettura VIA IV NOVEMBRE 63 bis 63 bis 9930 SARUBBI/ANTONELLA STIGLIANO Corso Vittorio Emanuele II 45 308 SANTOMASSIMO/LUIGINA MIRIAM Aliano VIA DELLA VITTORIA 4 8794 MORMANDO/ANTONIO Cirigliano VIA FONTANA 8 8794 MORMANDO/ANTONIO Gorgoglione via DE Gasperi 30 3 BELMONTE/ROCCO San Mauro Forte VIA FRATELLI CATALANO 5 4374 MANDILE/FRANCESCO San Mauro Forte CORSO UMBERTO I 14 4242 CASTRONUOVO/ANTONIO Stigliano CORSO UMBERTO 57 8474 DIGILIO/MARGHERITA CARMELA Stigliano Corso Umberto I° 29 9382 DIRUGGIERO/MARGHERITA Stigliano Via Zanardelli 58 Ambito : Bernalda 9292 CALBI/MARISA Bernalda VIALE EUROPA - METAPONTO 10 9114 CARELLA/GIOVANNA Bernalda VIA DEL CONCILIO VATICANO II 35 8523 CLEMENTELLI/GREGORIO Bernalda CORSO UMBERTO 113 7468 GRIECO/ANGELA MARIA Bernalda VIALE BERLINGUER 15 7708 MATERI/ANNA MARIA Bernalda PIAZZA PLEBISCITO 4 9283 PADULA/PIETRO SALVATORE Bernalda VIA MONTESCAGLIOSO 28 9698 QUINTO/FRANCESCA IMMACOLATA Bernalda Via Nuova Camarda 24 4366 TATARANNO/RAFFAELE Bernalda CORSO UMBERTO 113 327 TOMASELLI/ISABELLA Bernalda CORSO UMBERTO 113 9918 VACCARO/ALMERINDO Bernalda CORSO UMBERTO 113 8659 VITTI/MARIA ANTONIETTA Bernalda VIA TRIESTE 14 Ambito : Calciano - Garaguso - Oliveto Lucano - Tricarico MEDICO INCARICATO Calciano DISTRETTO DI CALCIANO S.N.C. MEDICO INCARICATO Oliveto Lucano -

Citta' Di Montalbano Jonico

SERVIZI SOCIALI SEGRETERIA RAGIONERIA CITTA’ DI MONTALBANO JONICO Provincia di Matera www.comune.montalbano.mt.it Città di Francesco Lomonaco Area Amministrativa e Socio Culturale UFFICIO SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE N. 507 DEL 29/05/2020 N° 7086 di Protocollo Generale N° D’ord. 852 Reg. Pubblicazioni Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 211 del 28.05.2020 Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 76 del 28.05.2020 OGGETTO:. EX - P.S.d.Z - AMBITO COLLINA MATERANA - HANDICAP E FAMIGLIA – - PIANI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 01/07 DEL 14.04.2020, N° 02/07 DEL 21.04.2020 E N. 03/07 DEL 08.05.2020 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA MIMOSA” PERIODO GENNAIO/MARZO 2020. Si riscontra la regolarità amministrativa UFFICIO RAGIONERIA contabile e fiscale BILANCIO ____2020_______________ Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap. 1432 € 62.743,35 Imp. n.517 Determina n. 202 del 20.05.2020 Data _28/05/2020 Il Responsabile del Servizio finanziario f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO) IL RESPONSABILE DELL'AREA PREMESSO: - - che la Regione Basilicata, con L. R. 14.02.2007, n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale ", ha inteso affermare l'eguale dignità sociale delle persone, perseguire la riduzione progressiva all'interno della comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, nonché assicurare continuità di risposta ai bisogni di sostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone e delle famiglie, attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali; - che la predetta normativa regionale individua, all'art. -

Comune Di Cirigliano Dal 15 Al 28 Luglio; Dal23 Al31 Dicembre

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE . REGIONE BASILICATA azienda sanitafia locale a a a materu a a U. O. S. D. Serviz io Farmac eut ic o Te r r itoriale Tel: 0835-253.573 Fax: 08i5-253.576 Prot. n.20190037171 Matera,27 10612019 cL 02.14.01 AII'U.O.S.D. "Comunicazione - U.R.P. - Ufficio Stampa - Privacy" SEDE OGGETTO: Ferie farmacie della provincia di Matera (escluso Comune di Matera) anno 2019. Rettifica tumi di servizio. Si rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 1561 del 2010612019 dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, è slata auloitzzata per l'anno 2019,la chiusura per ferie delle farmacie di seguito specificate nei sottoindicati giomi: Comune di Cirigliano Farmacia LAURIA 4, 5 e 6luglio; 19 e 20 agosto; 5,6,7,9 e 10 settembre; 14, 15, 17 , 18 e 19 ottobre Comune di Colobraro Farmacia DI GENIO dal 15 al 28 luglio; dal23 al31 dicembre Comune di Ferrandina Farmacia IMPERATORE 26 luglio; dal 7 al 16 agosto Farmacia MORANO LEONE dal 27 luglio al 6 agosto Comune di Montalbano Jonico FARMACIA TORRACO dall'1 I al 18 agosto Comune di Montescaglioso Farmacia COMI.INALE dal22 al28 luglio; dal 4 all'8 settembre .. BEATzuCE dal24 al26 giugno; dal 15 al l9luglio; dal 19 al 25 agosto; dal 16 al 18 settembre; dal 21 al 31 ottobre Comune di Pisticci Farmacia LO FRANCO dal 22 agosto al 5 settembre .. SAN ROCCO SNC dal 7 al 18 settembre .. GIAMPIETRO dal 12 aI23 agosto; dall'8 all'1 1 novembre " CONIGLIO SNC dal 12 al 18 agosto; dal 9 al 15 settembre Azienda Sanitoria Locale di Matera Via Montescaglioso s.n.c ' 75 100 MATERA Codice Fiscale: 0l 178510777 - Partita lva: 0l178510777 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE . -

Fondazione Matera-Basilicata 2019 Determina Dirigenziale

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 270 del 29/12/2020 OGGETTO Liquidazione del contributo assentito in favore del Comune di San Mauro Forte, quale Ente capofila del raggruppamento composto dai comuni di Calciano, Cirigliano, Oliveto Lucano, Rivello, Gorgoglione e Salandra PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del centro di costo “Cultura e movimento” del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 (linea d’intervento n.3) - anno 2019. Matera, lì 29/12/2020 Il Manager Amministrativo Finanziario ad Interim Dott. Giovanni Oliva FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi - 75100 Matera C.F. 93055550771 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREMESSO CHE: 1. la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; 2. -

Ministero Della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Ufficio Di Statistica

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Ufficio di Statistica Oggetto: Regione Basilicata – Analisi della rete assistenza ambulatoriale nelle aree interne. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale costituiscono il livello essenziale di assistenza garantito dal sistema di sanità pubblica in questo regime di erogazione. Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati sui dati relativi alla rete di assistenza ambulatoriale delle aree interne selezionate dalla Regione Basilicata, rilevati per l’anno 2012 attraverso le seguenti fonti informative: - Modelli di rilevazione Decreto Ministro della salute 5 dicembre 2006 STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie; STS.21 - Assistenza specialistica territoriale: attività clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale. Le informazioni tratte dalle suddette fonti informative consentono di caratterizzare la rete di offerta di assistenza ambulatoriale dei Comuni oggetto di analisi, con riferimento alle strutture sanitarie presenti nelle aree interne (Fonte STS.11) e ai relativi dati di attività (Fonte STS.21 – quadro F). L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Basilicata al Ministero della salute, relativamente ai Comuni ricompresi nelle seguenti aree del territorio regionale: ALTO BRADANO: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico -

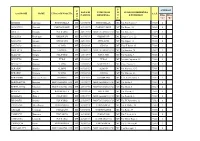

Elenco Regionali 2016-2017-Ordine ALFABETICO-ULTIMO

P P A.T.C. RICHIESTI DATA DI LUOGO DI RESIDENZA E COGNOME NOME RO R LUOGO DI RESIDENZA R CAP NASCITA DOMICILIO O O MT-B MT-A PZ-1 PZ-2 PZ-3 V V ABATE Vito GARAGUSO MT 25/09/1945 GARAGUSO MT Via C.Casiglio, 2 75010 1 ABBITANTE Massimo TURSI MT 23/01/1974 ROTONDELLA MT Via F. Gregorio,21 75026 1 ABBONDANZA Carmine M. GORGOGLIONE MT 03/03/1953 GORGOGLIONE MT Via A. de Gasperi, 13 75010 1 ABBONDANZA Francesco STIGLIANO MT 26/09/1967 GORGOGLIONE MT Via R. Scotellaro,1 75010 1 1 ABBRUZZESE Fabiano POLICORO MT 19/06/1987 VALSINNI MT Via Roma, 11 75029 1 ABBRUZZESE Giuseppe VALSINNI MT 18/08/1959 VALSINNI MT C.da Roppolella,1 75029 1 ABBRUZZESE Carmine VALSINNI MT 04/09/1963 VALSINNI MT Via Pisacane, 15 75029 1 ABBRUZZESE Giuseppe VALSINNI MT 07/07/1958 VALSINNI MT Via Frisio, 1 75029 1 ABITANTE Massimo TURSI MT 29/12/1965 ROTONDELLA MT Via F. Gregorio, 21 75026 1 1 1 1 1 ABRUZZESE Nicola POLICORO MT 19/10/1981 TURSI MT Località Troyli, 3 75028 1 1 ACCIARDI Rocco Carmelo MONTEGIORDANO CS 28/01/1963 NOVA SIRI MT Via Lazio; 20 75020 1 1 1 1 1 ACINAPURA Nicola ROTONDELLA MT 01/10/1940 ROTONDELLA MT C.da Trisaia, B-39/41 75026 1 AFFUSO Giuseppe MONTALBANO JONICO MT 07/06/1956 POLICORO MT Via Trento, 12 75025 1 1 1 AGATA Domenico TURSI MT 06/04/1974 TURSI MT Corso Umberto I, 10 75028 1 1 AGNETA Salvatore STIGLIANO MT 24/05/1961 STIGLIANO MT Via Kennedy,6 75018 1 AGNETA Francesco STIGLIANO MT 22/05/1992 STIGLIANO MT Via Kennedy,6 75018 1 AGRESTI Vincenzo ROTONDELLA MT 02/09/1956 ROTONDELLA MT Via Porta Nuova, 3 75026 1 1 ALBANO Rocco Salvatore PISTICCI MT 26/05/1949 FERRANDINA MT Via Roma, 10 75013 1 ALBANO Salvatore ALIANO MT 24/12/1954 ALIANO MT Via santa Croce, 84 75010 1 1 ALBANO Pietro CIRIGLIANO MT 12/03/1952 CIRIGLIANO MT Via Regina Elena, 22 75010 1 1 ALBINI Domenico MONTALBANO JONICO MT 29/09/1953 POLICORO MT Via Matera, 16 75025 1 1 1 ALBISINNI Giuseppe SAN GIORGIO LUCANO MT 27/01/1961 SAN GIORGIO LUCANO MT Viico I Campania, 9 75027 1 ALBISINNI Rocco SAN GIORGIO LUCANO MT 22/02/1962 SAN GIORGIO LUCANO MT Via U. -

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003 Progetto Definitivo Parco

REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI MATERA COMUNI DI GROTTOLE E MIGLIONICO AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003 Progetto Definitivo Parco eolico "Monte San Vito" A.13 Piano particellare di esproprio descrittivo F4 ingegneria srl via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52 www.f4ingegneria.it - [email protected] FRI-EL S.p.A. Il Direttore Tecnico Piazza della Rotonda 2 (ing. Giuseppe Manzi) 00186 Roma (RM) [email protected] P. Iva 01652230218 Cod. Fisc. 07321020153 ^ŽĐŝĞƚăĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĂŶŽƌŵĂhE/ͲE/^K 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegne- ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34). REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI MATERA - COMUNI DI GROTTOLE E MIGLIONICO PROGETTO DEFINITIVO Parco Eolico “Monte San Vito” A.13 - Piano particellare di esproprio descrittivo Sommario 1 Premessa 2 2 Modalità di calcolo delle indennità 3 2.1 Indennità di esproprio 3 2.2 Indennità di servitù 3 2.3 Indennità di occupazione temporanea 3 2.4 Valori 3 3 Particellare di Esproprio Descrittivo 5 FRI‐EL S.p.A. F4 Ingegneria srl 1/5 Piazza della Rotonda 2 Via Di Giura‐Centro Direzionale – 85100 Potenza 00186 Roma (RM) www.f4ingegneria.it ‐ [email protected] REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI MATERA - COMUNI DI GROTTOLE E MIGLIONICO PROGETTO DEFINITIVO Parco Eolico “Monte San Vito” A.13 - Piano particellare di esproprio descrittivo 1 Premessa Il presente Piano Particellare di Esproprio riporta l’elenco delle aree, delle relative ditte e dati catastali, interessate dalla realizzazione del parco eolico “Monte San Vito” sito nei Comuni di Grottole (MT) e Miglionico (MT) e descrive le modalità di calcolo delle indennità. -

Comune Di PISTICCI Provincia Di MATERA ___Albo Scrutatori Il

Comune di PISTICCI Provincia di MATERA ____________ Albo Scrutatori Il presente elenco consta di N.3510 nominativi. Albo Scrutatori GENERALITA' GENERALITA' Numero 1) Cognome e Nome N.ro Iscr. d'ordine 2) Luogo e data di nascita Lista ANNOTAZIONI 3) Indirizzo Generale Matricola 19340 ABATE Miriana 1 MATERA (MT) 09/09/1995 2 Via Togliatti-Marconia, n.10 SEZIONE 17 Matricola 1269 ABBRUZZESE Maria Giovanna 2 PISTICCI (MT) 14/07/1972 9 Via Scotellaro-Marconia, n.11 SEZIONE 18 Matricola 9007 ABBRUZZESE Maria Grazia 3 MATERA (MT) 05/09/1971 10 Via Lucania-Marconia, n.16 SEZIONE 12 Matricola 17425 ABBRUZZESE Maristella 4 POLICORO (MT) 26/11/1989 11 Via Maddalena, n.36 SEZIONE 8 Matricola 16523 ABBRUZZESE Pierpaola,Grazia 5 STIGLIANO (MT) 29/06/1987 13 Via Maddalena, n.36 SEZIONE 8 Matricola 9427 ABBRUZZESE Teodora in GIANNANTONIO 6 PISTICCI (MT) 18/04/1959 14 Via Milone-Marconia, n.26 SEZIONE 14 Matricola 14008 ABRUSCIA Rosaria in OMERINO 7 WINNENDEN (Germania) 08/03/1970 18 Via Cammarelle, n.11 p.II° SEZIONE 3 Matricola 2786 ACITO Nicola,Eustachio 8 PISTICCI (MT) 28/04/1972 10 Via S.T.Di Giulio, n.4 /B SEZIONE 7 Matricola 5895 ACQUAFREDDA Annamaria 9 MATERA (MT) 27/01/1979 24 Via Eduardo De Filippo-Marconia SEZIONE 11 Matricola 8150 ACQUAFREDDA Maria Carmela 10 MATERA (MT) 10/02/1976 27 Via Padova-Marconia, n.19 SEZIONE 15 Matricola 18415 ADDABBO Anna Maria 11 PISTICCI (MT) 15/12/1992 29 Via Sabotino, n.15 SEZIONE 2 Matricola 16404 ADDABBO Antonio 12 GROTTAGLIE (TA) 11/09/1986 15 Via M.Polo, n.3 SEZIONE 7 Matricola 4159 ADDABBO Clotilde in D'ANGELLA -

Elenco Alfabetico Domande

Elenco Domande in ordine alfabetico Num. Prot.do Nome Iscritto Data Nas Comune Nasc. Residenza Domicilio Periodi rich. N. Tess. Importo Num. Ver Data Vers A 1 95 ABBONDANZA 26/09/1967 GORGOGLIONE VIA R. SCOTELLARO, 1 FRANCESCO GORGOGLIONE GORGOGLIONE 2 96 ABBONDANZA 04/05/1996 STIGLIANO VIA SCOTELLARO, 1 NICOLA GORGOGLIONE GORGOGLIONE 3 45 AFFUSO 07/06/1956 MONTALBANO JONIC VIA TRENTO, 12 GIUSEPPE POLICORO POLICORO 4 97 ALIANELLI 28/05/1981 STIGLIANO VIA FONTANA, 106 ANTONIO GORGOGLIONE GORGOGLIONE 5 98 ALIANELLI 07/12/1994 MATERA VIA ROMA, 139 BONAVENTURA GORGOGLIONE GORGOGLIONE 6 99 ALIANELLI 26/03/1970 GORGOGIONE VIA ROMA, 143 GIOVANNI GORGOGLIONE GORGOGLIONE 7 220 AMENDOLARA 08/03/1962 MONTALBANO JONIC VIA A. DE GASPERI, 22 DOMENICO SCANZANO JONICO SCANZANO JONICO 8 47 ANCONA 31/10/1987 POLICORO VIA BRENNERO, 31 ANTONIO VITO POLICORO POLICORO 9 46 ANCONA 26/06/1987 POLICORO VIA PUGLIA, 73 ANTONIO VITO POLICORO POLICORO 10 48 ANCONA 04/03/1953 MONOPOLI VIA PUGLIA, 31 ONOFRIO POLICORO POLICORO 11 49 ARLEO 21/04/1971 TARANTO VIA MAZZOCCHI, 17 DOMENICO POLICORO POLICORO 12 192 ASTRELLA 21/05/1986 POLICORO VIA LIBORIO ROMEO, 12 VINCENZO POLICORO POLICORO 13 222 ATORINO 11/10/1975 TORRE ANNUNZIATA LOC. GANNANO DEL MONT COSIMO STIGLIANO STIGLIANO B 14 157 BALDUCCI 07/08/1964 MONTALBANO JONIC VIA ZUCCARELLA, 30 ETTORE SCANZANO JONICO SCANZANO JONICO A.T.C. – Sede Operativa: Sant'Arcangelo (PZ) Pagina 1 di 14 Tel: 0973 611416 ; fax: 0973 611416; e-mail:[email protected] Num. Prot.do Nome Iscritto Data Nas Comune Nasc. Residenza Domicilio Periodi rich. -

Elenco Operatori Di Selezione Per Comune Ammessi Alle

ELENCO OPERATORI DI SELEZIONE PER COMUNE AMMESSI ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE CON LA TECNICA DI APPOSTAMENTO - ANNO 2016 P P DATA DI LUOGO DI RESIDENZA N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA R LUOGO DI RESIDENZA R CAP PUNTEGGIO O NASCITA O E DOMICILIO V V 43 BALZANO Giuseppe ALIANO MT 25/05/1961 ALIANO MT Vico II Roma, 15 75010 6,73 56 MICHIELLI Antonio SPINOSO PZ 12/02/1960 ALIANO MT Via Mercato, 69 75010 6,25 64 BERARDI Prospero ALIANO MT 05/06/1960 ALIANO MT Via Marconi, 66 75010 6,07 69 D'ANGELO Giuseppe ALIANO MT 18/01/1964 ALIANO MT Via Mercato, 70 75010 5,96 70 LOMBARDI Nicola STIGLIANO MT 09/07/1967 ALIANO MT Via G. Marconi, 92 75010 5,92 82 COLAIACOVO Giuseppe STIGLIANO MT 12/01/1969 ALIANO MT Vico II Mercato, 2 75010 5,53 84 SERRA Nicola ALIANO MT 02/01/1954 ALIANO MT Via Mercato, 39 75010 5,48 101 BERARDI Antonio ALIANO MT 06/02/1953 ALIANO MT Via Mercato, 43/C 75010 4,76 109 SANTOMASSIMO Eugenio ALTAMURA BA 15/04/1973 ALIANO MT C.da Alvanello, snc. 75010 4,19 C.da Acqua La Cersa, 116 LAUDISIO Salvatore STIGLIANO MT 17/08/1983 ALIANO MT 75010 snc. 3,64 119 CHIARADIA Nicola STIGLIANO MT 04/01/1989 ALIANO MT Via G. Falcone, 8 75010 3,33 76 ROMANO Giuseppe ALIANO MT 01/02/1950 ALIANO MT Via G. Marconi, 39 75010 5,76 13 MELE Giuseppe VALSINNI MT 26/02/1952 COLOBRARO MT Via Degli Emigranti, 46 75021 9,56 141 DORONZIO Giuseppe COLOBRARO MT 13/02/1954 COLOBRARO MT C.so Umberto I, 196 75021 0,32 67 CARRESCIA Mario FERRANDINA MT 10/06/1956 FERRANDINA MT Via del Metano,41 75013 6,00 94 DESPOTA Michele VALENZANO BA 29/07/1960