99077 Note De Pr\351Sentation W6 RA7

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 Sous-Préfecture D'abbeville

AD SOMME Sous-préfecture d'Abbeville. - Administration générale (sous-série 103W). La sous-série 103W comprend essentiellement des dossiers thématiques, des dossiers de contrôle des communes et des dossiers de subvention d'équipement, ainsi que quelques dossiers relatifs à l'Occupation. 1926 - 1968 Support : 289 articles Langue et écriture : Documents écrits en langues française et allemande. Administration générale et économie Administration de l'arrondissement (dossiers par année) 103W5 Dossiers de l'année 1940. - Administration générale. 1940 103W16 Dossiers de l'année 1940. - Circulation, cartes d'identité. Fonds de chômage. Contributions indirectes. Districts militaires. Etrangers. Hospices d'Abbeville. Hospice de Saint-Riquier. Hospice de Rue. Hospice de Saint-Valery-sur-Somme. Interdictions de séjour. Secours aux anciens militaires. Secours aux victimes civiles de la guerre 1939-1945. Sous-préfecture, personnel, traitements. Syndicats intercommunaux. Tabacs. Dossiers sur les communes du canton d'Abbeville-Sud (Bray-lès-Mareuil, Cambron, Eaucourt-sur-Somme, Epagne-Epagnette, Mareuil-Caubert), et communes du canton de Nouvion-en-Ponthieu. Sous-dossiers par ordre alphabétique des matières 1940 103W154 Dossiers de l'année 1941. - Administration, objets divers. Aliénés. Agents voyers et cantonniers. Agriculture. Associations sportives, courses de chevaux. Assistance publique. 1941 103W156 Dossiers de l'année 1941. - Bâtiments départementaux, casernes de gendarmerie, palais de justice, prisons. Chambre de commerce, tribunaux de commerce. Chemins vicinaux. Collèges, bourses. Contributions directes. Contributions indirectes. Douanes. 1941 103W180 Dossiers de l'année 1941. - Enregistrement. Etat civil, sépultures militaires. Etrangers. Fêtes et cérémonies publiques, 14 Juillet. Hospices d'Abbeville. Hospice de Crécy. Hospice de Saint-Riquier. Hospice de Rue. Hospice de Saint-Valery-sur-Somme. -

VIMEU ECOLES 2018-2019 Page 1 ETABLISSEMENT DIRECTION TELEPHONE DIRECTION COURRIEL – ECOLE COMMUNE CODE POSTAL ADRESSE TELEPHO

VIMEU_ECOLES_2018-2019 ETABLISSEMENT DIRECTION TELEPHONE DIRECTION COURRIEL – ECOLE COMMUNE CODE POSTAL ADRESSE TELEPHONE 31, RUE DE AIGNEVILLE : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DELABRE ANNE-SOPHIE 03.22.26.62.46 [email protected] AIGNEVILLE 80210 03.22.26.62.46 FRESSENNEVILLE AIGNEVILLE 78, RUE DU PRESBYTERE 03.22.26.46.17 ANDAINVILLE : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DURIEZ ANITA 03.22.25.19.28 [email protected] ANDAINVILLE 80140 4, RUE DE L'EGLISE 03.22.25.19.28 ANSENNES : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RICOURD-MAGGI MANON 02.35.93.63.26 [email protected] ANSENNES 80220 1, RUE DE MONTHIERES 02.35.93.63.26 1, PLACE AUGUSTIN ARREST : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GODBERT MARTINE 03.22.26.84.39 [email protected] ARREST 80820 03.22.26.84.39 DELAHAYE AULT : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SIMONE VEIL NOWAK AGNES 03.22.60.50.32 [email protected] AULT 80460 9, RUE DE DALHAUSEN 03.22.60.50.32 BEAUCHAMPS : ECOLE PRIMAIRE LES HORTENSIAS HAVARD ELISE 03.22.30.80.88 [email protected] BEAUCHAMPS 80770 4, RUE MANTES 03.22.30.80.88 BEAUCHAMPS 2, RUE DE LA MAIRIE 03.22.30.80.60 BETHENCOURT-SUR-MER : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PORTENART LUDOVIC 03.22.26.48.32 [email protected] BETHENCOURT-SUR-MER 80130 GRANDE RUE 03.22.26.48.32 LES PETITS JARDINIERS DES QUATRE SAISONS BETHENCOURT-SUR-MER RUE DES BOST 03.22.30.27.39 BIENCOURT : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE HERBLOT PAULINE 03.22.28.54.42 [email protected] BIENCOURT 80140 1, RUE DE L'ECOLE 03.22.28.54.42 12, RUE LOUIS DE BOISMONT : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DEVISSE VALERIE 03.22.26.82.98 -

Campagne Street Art Communauté De Communes Du Vimeu - Archipop Street Art / Photogrammes

Campagne Street Art Communauté de Communes du Vimeu - Archipop Street art / Photogrammes Quand les archives cinématographiques s‘affichent… Du 1er Mai au 31 Octobre 2018 La Fête du Cinéma est une opération de promotion organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français et BNP Paribas. Elle a lieu dans les salles de cinéma partout en France, du 1er au 4 juillet 2018. www.feteducinema.com Sommaire Le Contexte 3 Le Projet 3 Thématiques 3 Les Sites 3 Médiation 4 La Fête du Cinéma 4 Publics scolaires et hors scolaires 4 Grand Public 4 Communes 5 Un Artiste un Territoire 5 Equipe 7 Remerciements 7 Contact Médias 8 Dossier de Presse - Campagne Street Art 2/8 Le Contexte Commencé fin 2014 le projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation des archives privées filmées sur le Vimeu s’est enrichi de collections très importantes issues du territoire. Après un cycle de projections, d’expositions, de ciné concerts et autres opérations autour du patrimoine il nous est apparu indispensable que cette mémoire puisse aussi irriguer différemment le territoire. Nous devions trouver un projet plus collectif qui mette en réseau les communes concernées et qui interpelle leurs habitants sur l’appropriation de la mémoire individuelle et collective et son rapport au temps. Le Projet Cette programmation interpelle les habitants sur l’appropriation de la mémoire individuelle et collective et son rapport au temps. Le projet repose sur la réalisation par un artiste de fresques issues de photogrammes tirés d’archives audiovisuelles collectées sur le Vimeu depuis 2014. Les photogrammes sont ensuite agrandis, remontés et retravaillés. -

BRUTELLES - FRIVILLE ESCARBOTIN - ABBEVILLE (Hors Période Estivale) (1)

Ligne 05 CAYEUX - BRUTELLES - FRIVILLE ESCARBOTIN - ABBEVILLE (Hors période estivale) (1) En période scolaire En période non scolaire Jours de fonctionnement LMmJVS LMmJV mJ mS LMmJV Particularités (B) (C) (A) (C) (D) (C) (E) Numéro de service 05S101 05S102 05D101 05D201 05S301 CAYEUX SUR MER (LE HOURDEL) Parc aux Huitres 06:55 CAYEUX SUR MER (LA MOLLIERE) Abri Ecole 07:00 CAYEUX SUR MER (BRIGHTON) Discothèque Le Centurion 07:02 CAYEUX SUR MER Abri rue Coiret Chevalier 07:03 CAYEUX SUR MER Kiosque 07:05 CAYEUX SUR MER Mairie 07:07 CAYEUX SUR MER Cimetière 07:09 CAYEUX SUR MER Lotissement Joly 07:11 LANCHERES (POUTRINCOURT) Centre 07:19 BRUTELLES Abri rue de l'Eglise 06:20 07:20 08:30 12:50 WOIGNARUE (HAUTEBUT) Abri Rond Point 06:24 07:24 08:34 12:54 WOIGNARUE Abri Place de l'Eglise 06:27 07:27 08:37 12:57 BOURSEVILLE Grande Rue 06:32 07:32 08:42 13:02 VAUDRICOURT Place de l'Eglise 06:35 07:35 (3) 08:45 13:05 SAINT BLIMONT Place de l'Eglise 06:37 07:37 (3) 08:47 13:07 FRIVILLE ESCARBOTIN Place du Château 06:47 07:42 08:52 13:12 17:55 FRIVILLE ESCARBOTIN Cité Scolaire | 07:44 I 13:15 17:58 NIBAS Stop intersection NIBAS/OCHANCOURT 06:52 08:59 13:19 18:02 OCHANCOURT Intersection Ecole 06:54 09:01 13:21 18:04 ARREST Place Delahaye 06:59 09:06 13:26 18:05 ARREST Lotissement 07:04 I I 18:10 MONS BOUBERT (BOUBERT) Rue de Drancourt 07:13 09:10 13:30 18:15 MONS BOUBERT Abri Sapeurs Pompiers 07:14 09:11 13:31 18:16 BOISMONT (BRETEL) Abri Place 07:17 09:14 13:34 18:20 BOISMONT Place du Donjon 07:19 09:16 13:36 18:22 SAIGNEVILLE Abri Place | 09:21 -

CAJ Du Vimeu Caj.Cc-Vimeu.Fr

Un transport est mis en place CAJ du Vimeu chaque jour, dans chaque commune de la CCV en autocar et en mini bus, retrouvez les horaires de passage sur le site de la communauté caj.cc-vimeu.fr de Communes : www.cc-vimeu.fr et sur notre page . Facebook. Le port du masque est obligatoire dans les transports. La CCV ne fournit pas les masques et se donne le droit de refuser l’accès en cas ne non respect. La caisse d’allocation familiale de la Somme fi- nance la CCV pour le transport des jeunes sur le lieu d’accueil. Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie de la navette: Oui Non Les jeunes sont accueillis dans l’un des 2 gymnases en fonction de la commune de résidence : Accueil Gymnase de Friville : car n°1 ; Ochancourt, Nibas, Bourseville, Tully, Béthencourt sur mer, Méneslies, Yzengremer et Woincourt. Accueil Gymnase de Feuquières en Vimeu : car n°2 ; Fressenneville, Valines, Chépy, Acheux en Vimeu, Tours en Vimeu, Courcelles et Aigneville. En minibus pour les communes les plus éloignées : Miannay, Limercourt... Fait à …………………………………………… Le …………………………………………… Signature du responsable légal Pour plus d’informations sur les activités proposées : CENTRE ANIMATION JEUNESSE DU VIMEU Vous pouvez contacter les responsables du 170 Bis Rue du Général Leclerc Sandrine Têtu ) 06.30.52.51.46 80130 Friville-Escarbotin Christophe Haussoulier 06.3.52.51.55 Tel : 03.22.30.68.87 [email protected] ou écrire à [email protected] IPNS Programme du 6 au Tarifs à la semaine 31 juillet 2020 Nom du Jeune : CCV CCV Hors Hors CCV Hors CCV ……………………………………………………….. -

Commune De BOURSEVILLE

Bourseville lnfos Août 2074 Nurnéro Spécial : < La vie Associa:tivedans notre village CommenoL,ls vous I'avions annoncé, ce numérospécial de < Boursevillelnfos > est consacréà la vie associativedans notre village. Vous y trouverezune présentation de toutesles Associations qui ont leur siège social ou quiorganisent des activités spécifTquessur Bourseville,ainsi que quelques informations sur des Associations Nationalesque des responsableslocaux habitant Bourseville souhaitent présenter. Nousespérons que ce panoramapermettra d' inciterceux ou cellesd'entne vous quihésitent encore à participeraux activités à le faire,chacun suivant ses goûts ou sesaffinités : le choixne manquepas ! C'estaussi pour l'équipe communale, I'occasionde mettreen valeurtous les bénévoles qui contribuent ainsi à I'animation de notrevillage et au < mieuxvivre à Bourseville> -JeanMichel Flaahet NotreDame des Anges page 2 Les l-oupiots de Bourseville page 2 Lire à Bourseville page 3 L'Amicaledu Bel Age page 3 La Société de Câasse page 4 Ancienscombattants ACPG -CATM page 4 La Jeunessesportive Bou rsevilloise page 4 Les Jardins ouvriers page 5 L'Amicaleet Ie Corpsdes SapeursPompiers page 5 L'Association Détente et Plein Air page 5 Les Amis etVoisins de la Baie de Somme page 6 Familles Ruralesde Bourceville et environs page 6 L'Association Welibre page 6 Le SouvenirFrançais page 6 A noter: Les texfes et tês illustrations éventuellesnous ont été transmis par chaque association et /ou rédigés à paftir des informations fournies lors de la réunion de Juin dernier. Chaque Assocrafion étant bien entendu responsaôtedes informations transmises. Eonne lecture ! Notredame des Anges L'associationNotre Dame des Anges est uneassociation dont les statuts ont étédéposés à la SousPréfecture d'Abbevilleen 1991.Cette association dontla duréeest illimitée a pourbut d'aider à I'entretien, la réhabilitation et à I 'ernbellissementde l' Eglise de Eoursevilleet de ses annexes. -

Télécharger Le

Un transport est mis en place CAJ du Vimeu chaque jour, dans chaque commune de la CCV en autocar et en mini bus, retrouvez les horaires de passage sur le site de la communauté de Communes : www.cc-vimeu.fr et sur notre caj.cc-vimeu.fr . page Facebook. Le port du masque est obligatoire dans les transports. La CCV ne fournit pas les masques et se donne le droit de refuser l’accès en cas ne non respect. La caisse d’allocation familiale de la Somme finance la CCV ur le transport des jeunes sur le lieu d’accueil. Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie de la navette: Oui Non Les jeunes sont accueillis dans l’un des 2 gymnases en fonction de la commune de résidence : Accueil Gymnase de Friville : car n°1 ; Ochancourt, Nibas, Bourseville, Tully, Béthencourt sur mer, Méneslies, Yzengremer et Woincourt. Accueil Gymnase de Feuquières en Vimeu : car n°2 ; Fressenneville, Valines, Chépy, Acheux en Vimeu, Tours en Vimeu, Courcelles et Aigneville. En minibus pour les communes les plus éloignées : Miannay, Limercourt... Pour plus d’informations sur les activités proposées : Vous pouvez contacter les responsables du CENTRE ANIMATION JEUNESSE DU VIMEU Sandrine Têtu ) 06.30.52.51.46 170 Bis Rue du Général Leclerc Christophe Haussoulier 06.3.52.51.55 80130 Friville-Escarbotin ou écrire à [email protected] Tel : 03.22.30.68.87 [email protected] IPNS Programme Tarifs a la semaine Demande d’inscription du 19 au 30 octobre 2020 au caj CCV CCV Hors Hors CCV Hors Nom du Jeune : Deux pôles d’accueil MSA ou CCV MSA ou CCV ……………………………………………………….. -

Sectorisation Par Commune

Conseil départemental de la Somme / Direction des Collèges Périmètre de recrutement des collèges par commune octobre 2019 Code communes du secteur Libellé du secteur collège commune 80001 Abbeville voir sectorisation spécifique 80002 Ablaincourt-Pressoir CHAULNES 80003 Acheux-en-Amiénois ACHEUX EN AMIENOIS 80004 Acheux-en-Vimeu FEUQUIERES EN VIMEU 80005 Agenville BERNAVILLE 80006 Agenvillers NOUVION AGNIERES (ratt. à HESCAMPS) POIX 80008 Aigneville FEUQUIERES EN VIMEU 80009 Ailly-le-Haut-Clocher AILLY LE HAUT CLOCHER 80010 Ailly-sur-Noye AILLY SUR NOYE 80011 Ailly-sur-Somme AILLY SUR SOMME 80013 Airaines AIRAINES 80014 Aizecourt-le-Bas ROISEL 80015 Aizecourt-le-Haut PERONNE 80016 Albert voir sectorisation spécifique 80017 Allaines PERONNE 80018 Allenay FRIVILLE ESCARBOTIN 80019 Allery AIRAINES 80020 Allonville RIVERY 80021 Amiens voir sectorisation spécifique 80022 Andainville OISEMONT 80023 Andechy ROYE ANSENNES ( ratt. à BOUTTENCOURT) BLANGY SUR BRESLE (76) 80024 Argoeuves AMIENS Edouard Lucas 80025 Argoules CRECY EN PONTHIEU 80026 Arguel BEAUCAMPS LE VIEUX 80027 Armancourt ROYE 80028 Arquèves ACHEUX EN AMIENOIS 80029 Arrest ST VALERY SUR SOMME 80030 Arry RUE 80031 Arvillers MOREUIL 80032 Assainvillers MONTDIDIER 80033 Assevillers CHAULNES 80034 Athies HAM 80035 Aubercourt MOREUIL 80036 Aubigny CORBIE 80037 Aubvillers AILLY SUR NOYE 80038 Auchonvillers ALBERT PM Curie 80039 Ault MERS LES BAINS 80040 Aumâtre OISEMONT 80041 Aumont AIRAINES 80042 Autheux BERNAVILLE 80043 Authie ACHEUX EN AMIENOIS 80044 Authieule DOULLENS 80045 Authuille -

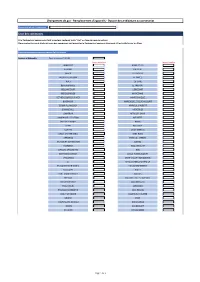

Remplacement Appareils

Changement de gaz - Remplacement d'appareils - Dossier de candidature au partenariat Raison sociale de l'entreprise Liste des communes Si le Partenaire s'engage pour tout le secteur, indiquer juste "Oui" en face du nom du secteur Sinon cocher la case à droite du nom des communes sur lesquelles le Partenaire s'engage à intervenir s'il est sollicité par un Client Liste des communes concernées par le Partenariat Secteur d'Abbeville Tout le secteur ? (O/N) Cases à cocher Cases à cocher ABBEVILLE HUBY ST LEU ALLENAY INCOURT ANVIN LE CROTOY AUCHY LES HESDIN LE PARCQ AULT LE TITRE BEAURAINVILLE LE TREPORT BELLANCOURT LIERCOURT BERGUENEUSE MARCONNE BETHENCOURT SUR MER MARCONNELLE BOISMONT MARESQUEL ECQUEMICOURT BOUIN PLUMOISON MAREUIL CAUBERT BOURSEVILLE MENESLIES CAMBRON MERS LES BAINS CAMPAGNE LES HESDIN NEULETTE CAYEUX SUR MER NIBAS CHEPY NOUVION CONTES OUST MAREST CRECY EN PONTHIEU PONT REMY DARGNIES PONTS ET MARAIS EAUCOURT SUR SOMME QUEND ECLIMEUX ROLLANCOURT EPAGNE EPAGNETTE RUE ESTREES LES CRECY SAILLY FLIBEAUCOURT ETALONDES SAINT VALERY SUR SOMME EU ST QUENTIN LA MOTTE CR FEUQUIERES EN VIMEU STE AUSTREBERTHE FLOCQUES TULLY FORT MAHON PLAGE VALINES FRESNOY VAUCHELLES LES QUESNOY FRESSENNEVILLE VAUDRICOURT FRIAUCOURT VERCOURT FRIVILLE ESCARBOTIN VIEIL HESDIN GOUY ST ANDRE VILLERS SUR AUTHIE GRIGNY VRON HAUTVILLERS OUVILLE WOIGNARUE HESDIN WOINCOURT HEUCHIN YZENGREMER Page 1 de 3 Secteur de Béthune Nord Tout le secteur ? (O/N) Cases à cocher Cases à cocher AIRE SUR LA LYS HAZEBROUCK ALLOUAGNE HINGES AMES HONDEGHEM ANNEZIN ISBERGUES AUCHEL -

5 Valines Infos Sep-Oct 2016

2016 Valines Septembre Infos Octobre Saint - Mard istine Sannier, Defontaine Marcelle istine Le site de la commune de valines : http://www.valines.fr nçoise Ancelin, Françoise Cazier, ChristineCazier, Françoise nçoise Ancelin, Chr Berthe, Lors du repas de la Saint Jean organisé le 25 juin par l’Amicale des Commission Dizambourg,revue municipale : Guy Fra Anciens Sapeurs Pompiers, un feu fut allumé à proximité du stade. Les spectateurs, nombreux, étaient au premier plan de ce joli mais aussi impressionnant feu bien sécurisé par des pompiers équipés de lances. Mairie de Valines N ° 9 Place du Maréchal Leclerc 80210 Valines 53 Tel : 03.22.30.38.35 Fax : 03.22.30.40 56 Courriel : mairie [email protected] Le site de la commune de valines : http://www.valines.fr Valines Saint-Mard Infos Tirage Valines: 290 Infos Saint-Mard exemplaires. Tirage 1 LA VIE COMMUNALE Le 14 juillet 2016 : de nombreuses activités ludiques. Le stade fut le théâtre de divers jeux en plein air. Le temps s’y prêtait. Ce sont les jeux d’eau avec combats d’équilibre qui ont eu, bien sûr, le plus de succès. Il était notamment aussi proposé des activités traditionnelles d’adresse et de décoration. Une très bonne journée pour les parents et enfants. 2 LA VIE COMMUNALELA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC Lundi – Mardi - Vendredi de 14 heures à 18 heures Jeudi de 9 heures à 12 heures PERMANENCES DU MAIRE et DES ADJOINTS Permanences des adjoints, le mardi de 18h à 19h : 1er mardi du mois : Jean-Pierre BOUDINELLE 2ème mardi du mois : Guy DIZAMBOURG -

Arrêté Du 9 Décembre 2015 Portant Dissolution De La Brigade Territoriale D'ault (Somme) Et Modification Corrélative

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR _ Arrêté du 9 décembre 2015 portant dissolution de la brigade territoriale d’Ault (Somme) et modification corrélative des circonscriptions des brigades territoriales de Friville-Escarbotin et de Saint-Valery-sur-Somme (Somme) NOR : INTJ1528721A Le ministre de l’intérieur, Vu le code de la défense ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2, Arrête : Article 1er La brigade territoriale d’Ault (Somme) est dissoute à compter du 1er janvier 2016. Corrélativement, les circonscriptions des brigades territoriales de Friville-Escarbotin et de Saint-Valery-sur-Somme (Somme) sont modifiées, à la même date, dans les conditions précisées en annexe. Article 2 Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Friville-Escarbotin et de Saint-Valery-sur-Somme exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale. Article 3 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. FFi l 9 décembre 2015. Pour le ministre et par délégation : Le général, adjoint au directeur des opérations et de l’emploi, P. LE MOUEL 15 FÉVRIER 2016. – INTÉRIEUR 2016-2 – PAGE 394 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ANNEXE BRIGADES -

BOURSEVILLE Sommaire

Ch’live d’images éd pèr ichi BOURSEVILLE Sommaire Paysage d’aujourd’hui ……………………………………………………........................ p.3 Faune sauvage …………………………………………………….......................................... p.5 Evolution des paysages ………………………………………………………............................. p.6 Forme urbaine et patrimoine bâti ……………………………………………..................... p.7 Histoire et archéologie …………………………………………………….......................................... p.9 Patrimoine agricole ………………………………………………………………………................................. p.10 Patrimoine remarquable……………………………………………………................................................. p.11 Patrimoine religieux...........…………………………………………………….................................................. p.12 Patrimoine public................…………………………………………………………………..................................... p.13 Patrimoine industriel............…………………………………………………………………..................................... p.14 Petit patrimoine......................…………………………………………………………………...................................... p.17 Espace public...................…………………………………………………………………............................................ p.18 Couleurs et matériaux..........................………………………………………………………............................... p.18 Fiche patrimoniale - l’ancienne briqueterie........……………………………....................................... p.19 Enjeux et recommandations paysagères............................…….............................................. p.23 Valorisation des espaces publics et propositions d’actions.........................................