Dissertation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

French and German Cultural Cooperation, 1925-1954 Elana

The Cultivation of Friendship: French and German Cultural Cooperation, 1925-1954 Elana Passman A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History Chapel Hill 2008 Approved by: Dr. Donald M. Reid Dr. Christopher R. Browning Dr. Konrad H. Jarausch Dr. Alice Kaplan Dr. Lloyd Kramer Dr. Jay M. Smith ©2008 Elana Passman ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT ELANA PASSMAN The Cultivation of Friendship: French and German Cultural Cooperation, 1925-1954 (under the direction of Donald M. Reid) Through a series of case studies of French-German friendship societies, this dissertation investigates the ways in which activists in France and Germany battled the dominant strains of nationalism to overcome their traditional antagonism. It asks how the Germans and the French recast their relationship as “hereditary enemies” to enable them to become partners at the heart of today’s Europe. Looking to the transformative power of civic activism, it examines how journalists, intellectuals, students, industrialists, and priests developed associations and lobbying groups to reconfigure the French-German dynamic through cultural exchanges, bilingual or binational journals, conferences, lectures, exhibits, and charitable ventures. As a study of transnational cultural relations, this dissertation focuses on individual mediators along with the networks and institutions they developed; it also explores the history of the idea of cooperation. Attempts at rapprochement in the interwar period proved remarkably resilient in the face of the prevalent nationalist spirit. While failing to override hostilities and sustain peace, the campaign for cooperation adopted a new face in the misguided shape of collaborationism during the Second World War. -

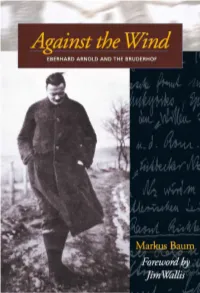

Against the Wind E B E R H a R D a R N O L D a N D T H E B R U D E R H O F

Against the Wind E B E R H A R D A R N O L D A N D T H E B R U D E R H O F Markus Baum Foreword by Jim Wallis Original Title: Stein des Anstosses: Eberhard Arnold 1883–1935 / Markus Baum ©1996 Markus Baum Translated by Eileen Robertshaw Published by Plough Publishing House Walden, New York Robertsbridge, England Elsmore, Australia www.plough.com Copyright © 2015, 1998 by Plough Publishing House All rights reserved Print ISBN: 978-0-87486-953-8 Epub ISBN: 978-0-87486-757-2 Mobi ISBN: 978-0-87486-758-9 Pdf ISBN: 978-0-87486-759-6 The photographs on pages 95, 96, and 98 have been reprinted by permission of Archiv der deutschen Jugendbewegung, Burg Ludwigstein. The photographs on pages 80 and 217 have been reprinted by permission of Archive Photos, New York. Contents Contents—iv Foreword—ix Preface—xi CHAPTER ONE 1 Origins—1 Parental Influence—2 Teenage Antics—4 A Disappointing Confirmation—5 Diversions—6 Decisive Weeks—6 Dedication—7 Initial Consequences—8 A Widening Rift—9 Missionary Zeal—10 The Salvation Army—10 Introduction to the Anabaptists—12 Time Out—13 CHAPTER TWO 14 Without Conviction—14 The Student Christian Movement—14 Halle—16 The Silesian Seminary—18 Growing Responsibility in the SCM—18 Bernhard Kühn and the EvangelicalAlliance Magazine—20 At First Sight—21 Against the Wind Harmony from the Outset—23 Courtship and Engagement—24 CHAPTER THREE 25 Love Letters—25 The Issue of Baptism—26 Breaking with the State Church—29 Exasperated Parents—30 Separation—31 Fundamental Disagreements among SCM Leaders—32 The Pentecostal Movement Begins—33 -

French and German Cultural Cooperation, 1925-1954

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository The Cultivation of Friendship: French and German Cultural Cooperation, 1925-1954 Elana Passman A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History Chapel Hill 2008 Approved by: Dr. Donald M. Reid Dr. Christopher R. Browning Dr. Konrad H. Jarausch Dr. Alice Kaplan Dr. Lloyd Kramer Dr. Jay M. Smith ©2008 Elana Passman ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT ELANA PASSMAN The Cultivation of Friendship: French and German Cultural Cooperation, 1925-1954 (under the direction of Donald M. Reid) Through a series of case studies of French-German friendship societies, this dissertation investigates the ways in which activists in France and Germany battled the dominant strains of nationalism to overcome their traditional antagonism. It asks how the Germans and the French recast their relationship as “hereditary enemies” to enable them to become partners at the heart of today’s Europe. Looking to the transformative power of civic activism, it examines how journalists, intellectuals, students, industrialists, and priests developed associations and lobbying groups to reconfigure the French-German dynamic through cultural exchanges, bilingual or binational journals, conferences, lectures, exhibits, and charitable ventures. As a study of transnational cultural relations, this dissertation focuses on individual mediators along with the networks and institutions they developed; it also explores the history of the idea of cooperation. Attempts at rapprochement in the interwar period proved remarkably resilient in the face of the prevalent nationalist spirit. -

Military Sport in Germany, 1924-1935. Michael B

University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 1-1-1977 Soldiers, sportsmen, and politicians. : Military sport in Germany, 1924-1935. Michael B. Barrett University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1 Recommended Citation Barrett, Michael B., "Soldiers, sportsmen, and politicians. : Military sport in Germany, 1924-1935." (1977). Doctoral Dissertations 1896 - February 2014. 1359. https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/1359 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. SOLDIERS, SPORTSMEN, AND POLITICIANS. MILITARY SPORT IN GERMANY, 19 24-1935. A Dissertation Presented By Michael Baker Barrett Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 1977 History SOLDIERS, SPORTSMEN , AND POLITICIANS MILITARY SPORT IN GERMANY, 19 24-1935 A Dissertation Presented By Michael Baker Barrett Approved as to style and content by: (Harold J. Gordory Jr.) , Chairperson (Peter Fliess) , Member (Robert H. McNeal) , Member (Marvin Schwarz) / Member (herald McFarland) History iv ABSTRACT SOLDIERS, SPORTSMEN, AND POLITICIANS. MILITARY SPORT IN GERMANY, 19 24-193 5. May 1977 Michael B. Barrett, B.A., The Citadel M.A., Ph.D., University of Massachusetts Directed by: Professor Harold J. Gordon, Jr. This dissertation focuses on the subject of military sport training in Germany from 1924 to 1935. Through this type of instruction, which paralleled basic military re- cruit training, the Arm}/ attempted to circumvent the Ver- sailles Treaty restrictions which prohibited a military reserve force. -

Paetel, Karl O.; Papers Ger072

Paetel, Karl O.; Papers ger072 This finding aid was produced using ArchivesSpace on June 17, 2021. M.E. Grenander Department of Special Collections & Archives Paetel, Karl O.; Papers ger072 Table of Contents Summary Information .................................................................................................................................... 4 Biographical History ...................................................................................................................................... 4 Scope and Contents ........................................................................................................................................ 6 Arrangement of the Collection ...................................................................................................................... 7 Administrative Information ............................................................................................................................ 7 Controlled Access Headings .......................................................................................................................... 8 Collection Inventory ....................................................................................................................................... 8 Biographical Files, Documents ................................................................................................................... 8 Correspondence ......................................................................................................................................... -

Imagining Europe: Memory, Visions, and Counter-Narratives

n the course of the so-called ‘economic and fi nancial crisis’ from 2008 onwards, Ithere has been a fi erce debate about the role and purpose of the European Union. It was led in politics and the media just as in academia. The economic usefulness of the Euro has been discussed, and the political implications of a fostered Euro- Studies in Euroculture, Volume 2 pean unifi cation. Most often, the state of Europeanization has been presented as 2 being without alternatives: no Europe without Greece; no Euro without Greece; Imagining Europe: Memory, no way back to the nation state in its old form. As a result, the debate on Europe was largely narrowed down to the very questions of the immediate crisis, namely Visions, and Counter-Narratives economics and fi nance. Only a few voices held that the crisis in fact was one of politics, not of economics. And only late did politicians mention again that Europe is more than the EU. Alternative views of Europe, however, were scarce and often presented full of consequences. It thus came without much surprise that the lack- Edited by Lars Klein and Martin Tamcke ing imaginative power of politicians as well as intellectuals was criticized. The idea for this volume sprang from that situation. The editors invited scholars from various disciplines to present them with ways of imagining Europe that go beyond the rather limited view of EU institutions. How was, how is Europe imag- ined? Which memories are evoked, which visions explicated? Which counter-nar- ratives to prominent discourses are there? Lars Klein, Martin Tamcke (Eds.) Imagining Europe: Memory, Visions, and Counter-Narratives ISBN: 978-3-86395-232-7 Universitätsverlag Göttingen Universitätsverlag Göttingen ISSN: 2196-3851 Lars Klein and Martin Tamcke (Eds.) Imagining Europe This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. -

The Polish Contribution to the Baden Revolution 1848/49

MISCELLANEA HISTORICO-IURIDICA TOM XIX, z. 2 ROK 2020 Frank L. Schäfer Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Albert Ludwig University of Freiburg, Germany) e-mail: [email protected] ORCID: 0000-0002-1023-878X DOI: 10.15290/mhi.2020.19.02.04 The Polish Contribution to the Baden Revolution 1848/49 Abstract This essay examines the work of the Polish freedom fighters in the revolution in southwest German Baden in 1848/49 by identifying the personal connections between the uprisings in Baden and Poznań and identifying Prussia as a common enemy. In particular, the role of the Polish military officer Ludwik Mierosławski as general of the Baden troops is honoured. The goal is thus to determine the exact contribution of Polish fighters in the Baden Revolution and how they interacted with the Baden revolutionaries. Thus, the essay also sheds light on the help of Baden for the Polish fight for freedom in the form of so-called Polish associations. For this purpose, the essay presents the eyewitness accounts of the year 1849 from the perspective of Baden and Polish participants. Methodologically, the article extracts the specific events in Baden and Poznań from the general revolutionary history of the years 1848/49. Chronologically, the essay also looks back at prehistory up to 1815 and offers a look at the life of the revolutionaries after 1849. The events in Baden and Poznań are finally placed in a larger context, especially in the context of the European freedom movements, the international cooperation of the revolutionaries, and Poland’s striving for independence. Key words: Baden, Poland, Poznań, Rastatt, Revolution 1848/49, Vormärz 70 FRank L.