Commission Locale De L'eau

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dotation De Soutien À L'investissement Local (DSIL) En 2020

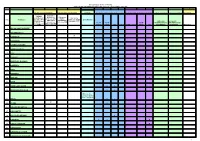

Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) en 2020 SGAR Hauts-de-France Suivi et performance des BOPMission Innovation et territoires Coût total du projet Intitulé de la Département Bénéficiaire Intitulé du projet Montant Subvention (Commune ou intercommunalité) HT dotation AISNE Aménagements d’équipements sportifs et de loisirs 151 235,33 € 60 494,13 € DSIL CHÅTEAU-THIERRY classique AISNE Travaux d’agrandissement du groupe scolaire Mare Aubry 1 430 821,49 € 572 328,60 € DSIL CHÅTEAU-THIERRY classique É AISNE CA DE LA R GION DE Première phase de l’E. Administration de la CA 110 277,40 € 44 110,96 € DSIL CHÂTEAU-THIERRY classique AISNE NOGENT L’ARTAUD Construction d’un groupe scolaire 3 159 470,00 € 184 855,80 € DSIL classique AISNE CA CHAUNY-TERGNIER-LA Travaux de rénovation dans les écoles – Programme 2020 186 832,00 € 74 732,80 € DSIL FERE classique AISNE CC PAYS DE LA SERRE Construction d’une micro-crèche 770 000,00 € 78 000,00 € DSIL classique AISNE CHAUNY Remplacement des chaudières dans les écoles – Programme 112 357,77 € 48 472,60 € DSIL 2020 classique AISNE CHAUNY Réfection de la toiture de salles de sport 84 886,34 € 25 465,90 € DSIL classique AISNE Construction d’une cantine scolaire 492 497,54 € 246 248,77 € DSIL CHÉRY-LES-POUILLY classique AISNE Rénovation de l’éclairage public rue de la République 70 574,00 € 28 229,60 € DSIL LA FÈRE classique AISNE LAON Mise en place d’une nouvelle signalétique urbaine et 168 000,00 € 84 000,00 € DSIL touristique « cœur de ville » classique DSIL AISNE LAON Rénovation du parc d’éclairage -

Saunders, Number 3367, Would Be a Soldier of the Contingent of One-Hundred Four Other Ranks to Leave St

Private Eli Saunders (Regimental Number 3367), having no known last resting-place, is commemorated on the bronze beneath the Caribou in the Newfoundland Memorial Park at Beaumont- Hamel. His occupation prior to military service recorded as that of a fisherman and lumberman, Eli Saunders was a volunteer of the Eleventh Recruitment Draft. He presented himself for medical examination on December 29 of 1916 at the Church Lads Brigade Armoury* in St. John’s, capital city of the Dominion of Newfoundland. It was a procedure which was to pronounce him as…Fit for Foreign Service. *The building was to serve as the Regimental Headquarters in Newfoundland for the duration of the conflict. It was to be on the day of that medical assessment, December 29, and at the same venue, that Eli Saunders would enlist. He was thus engaged…for the duration of the war*…at the daily private soldier’s rate of a single dollar to which was to be appended a ten-cent per diem Field Allowance. *At the outset of the War, perhaps because it was felt by the authorities that it would be a conflict of short duration, the recruits enlisted for only a single year. As the War progressed, however, this was obviously going to cause problems and the men were encouraged to re-enlist. Later recruits – as of or about May of 1916 - signed on for the ‘Duration’ at the time of their original enlistment. Only some few hours were now to follow before there then came to pass, while still at the CLB Armoury on Harvey Road, the final formality of his enlistment: attestation. -

Liste Des Communes Situées Sur Une Zone À Enjeu Eau Potable

Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ABANCOURT 59001 Oui ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Oui ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Oui ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Oui ACHICOURT 62004 Oui ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Oui ADINFER 62009 Oui AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Oui AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Oui AIBES 59003 Oui AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Oui AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Oui AIRON-NOTRE-DAME 62015 Oui AIRON-SAINT-VAAST 62016 Oui AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Oui AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Oui ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Oui ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non Page 1/59 Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Oui ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Oui ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Oui AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Oui AMY 60011 Oui ANDAINVILLE 80022 Non ANDECHY 80023 Oui ANDRES 62031 Oui ANGRES 62032 Oui ANHIERS 59007 Non ANICHE 59008 Oui ANNAY 62033 -

Zudausques - Circuit Des Hameaux

ZUDAUSQUES - CIRCUIT DES HAMEAUX Parcours pédestre : 4,5 - 9 et 10 kms Départ salle polyvalente. Balisage jaune. A – L’église Saint Omer, E – Notre Dame de la Garde, de style flamboyant, possède construite en 1947 grâce à une des soubassements du 12ème souscription des paroissiens en siècle, un chœur du 15ème reconnaissance de la protection siècle, une nef de 1779, une de la Vierge lors des tour centrale rebâtie en 1879 bombardements. L’architecte et une cloche classée de Joseph Philippe a travaillé avec 1506 appelée marie. Dom Bellot, les céramiques sont de Dom Bouton (moines de Wisques). B – Adsoit. Ce hameau F – Cormette : a été rattaché à culmine à 115 m, il est Zudausques en 1822. La dominé par le château d’eau particularité de l’église réside élevé sur une source dans son clocher appelé découverte en 1937 par Campenard daté de 1605. Le l’abbé Bouly, radiesthésiste. pèlerinage de st Lambert, Une plaque commémorative évêque de Maastrich, a lieu en se trouve au château de septembre. Condette. C – Noircarme. Sur la G – Leuline, cet ancien fief de gauche, une grande ferme, Leulinghem devenu hameau de restes d’un château fortifie Zudausques est situé sur de la guerre de 10 ans l’ancienne voie gallo-romaine : appartenant aux Sainte- la Leulène qui menait de Aldegonde. Dans les pâtures Thérouanne à Sangatte. C’est on distingue des vestiges d’ un tronçon de la Via ouvrages militaires 39-45 Francigéna qui reliait Rome à Canterberry. D – De nombreux ouvrages H – Audenthun (ferme militaires de la guerre 39-45 d’Odin). -

ELECTIONS MUNICIPALES 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 15 Mars 2020 Departement 62 - PAS-DE-CALAIS - Commune 015 - Airon-Notre-Dame 1er tour Scrutin plurinominal % Inscrits % Votants Inscrits : 187 Abstentions : 52 27,81 Votants : 135 72,19 Blancs :2 1,07 1,48 Nuls :2 1,07 1,48 Exprimés : 131 70,05 97,04 dep Désignation Elu Voix % Ins. % Exp. 2 M. DELABY Marc Oui 103 55,08 78,63 3 Mme LEROY PELLETIER Pascale Oui 121 64,71 92,37 4 M. BEAUMONT Jean-Paul Oui 119 63,64 90,84 5 Mme BAILLIEUX Christiane Oui 114 60,96 87,02 6 M. LOISIL Roland Oui 109 58,29 83,21 7 M. FIQUET Charles-Edouard Oui 120 64,17 91,60 8 Mme MAHE Bénédicte Oui 117 62,57 89,31 9 M. SWISTOWSKI Damien Oui 116 62,03 88,55 10 Mme BOULAS Karine Oui 110 58,82 83,97 11 Mme FARDEL Caroline Oui 110 58,82 83,97 12 M. VARLET Pierre Oui 116 62,03 88,55 Elections en préfecture V2020.1.9 Page 1 Edité le 16-03-2020 à 01:52:24 ELECTIONS MUNICIPALES 15 Mars 2020 Departement 62 - PAS-DE-CALAIS - Commune 016 - Airon-Saint-Vaast 1er tour Scrutin plurinominal % Inscrits % Votants Inscrits : 148 Abstentions : 44 29,73 Votants : 104 70,27 Blancs :1 0,68 0,96 Nuls :3 2,03 2,88 Exprimés : 100 67,57 96,15 dep Désignation Elu Voix % Ins. % Exp. 2 M. BETHOUART Sébastien Oui 77 52,03 77,00 3 M. LECLERCQ Romain Oui 95 64,19 95,00 4 M. -

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 Sur 130

18 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 130 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE Décret no 2013-1163 du 14 décembre 2013 portant classement du parc naturel régional des Caps et marais d’Opale (région Nord - Pas-de-Calais) NOR : DEVL1320031D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-3 et R. 333-1 à R. 333-16 ; Vu le décret no 2000-281 du 24 mars 2000 portant classement du parc naturel régional des caps et marais d’Opale (région Nord - Pas-de-Calais) ; Vu le décret no 2010-274 du 15 mars 2010 portant prolongation du classement du parc naturel régional des caps et marais d’Opale (région Nord - Pas-de-Calais) ; Vu l’arrêté du président de région Nord - Pas-de-Calais en date du 8 mars 2012 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ; Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête publique en date du 7 juin 2012 ; Vu la charte révisée du parc naturel régional des Caps et marais d’Opale ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 juin 2013 ; Vu l’avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France en date du 26 juin 2013 ; Vu l’accord des conseils municipaux des communes territorialement concernées ; Vu l’accord des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ; Vu l’accord du conseil général du Pas-de-Calais en date du 17 décembre 2012 ; Vu l’accord du conseil général du Nord en date du 28 janvier 2013 ; Vu la délibération du conseil régional Nord - Pas-de-Calais en date du 25 mars 2013 ; Vu l’avis du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais en date du 18 juin 2013 ; Vu les avis des ministres intéressés, Décrète : Art. -

Nom De La Commune Population Totale RODP 2011 Ablain

Population Nom de la commune totale RODP 2011 Ablain-Saint-Nazaire 1 912 183 € Ablainzevelle 196 183 € Acheville 613 183 € Achicourt 7 814 2 125 € Achiet-le-Grand 1 070 183 € Achiet-le-Petit 333 183 € Acq 459 183 € Acquin-Westbécourt 689 183 € Adinfer 229 183 € Affringues 229 183 € Agnez-lès-Duisans 705 183 € Agnières 228 183 € Agny 1 955 183 € Aire-sur-la-Lys 10 036 3 140 € Airon-Notre-Dame 200 183 € Airon-Saint-Vaast 220 183 € Aix-en-Ergny 161 183 € Aix-en-Issart 275 183 € Aix-Noulette 3 832 585 € Alembon 563 183 € Alette 340 183 € Alincthun 359 183 € Allouagne 3 164 439 € Alquines 876 183 € Ambleteuse 1 883 183 € Ambricourt 120 183 € Ambrines 212 183 € Ames 586 183 € Amettes 500 183 € Amplier 302 183 € Andres 1 541 183 € Angres 4 075 639 € Annay 4 376 705 € Annequin 2 338 258 € Annezin 5 652 1 138 € Anvin 843 183 € Anzin-Saint-Aubin 2 901 381 € Ardres 4 271 682 € Arleux-en-Gohelle 856 183 € Arques 9 856 3 058 € Arras 44 304 23 259 € Athies 1 018 183 € Les Attaques 2 042 193 € Attin 752 183 € Aubigny-en-Artois 1 362 183 € Aubin-Saint-Vaast 791 183 € Aubrometz 146 183 € Auchel 11 330 3 731 € Auchy-au-Bois 450 183 € Auchy-lès-Hesdin 1 788 183 € Auchy-les-Mines 4 476 726 € Audembert 415 183 € Audincthun 669 183 € Audinghen 592 183 € Audrehem 450 183 € Audresselles 716 183 € Audruicq 4 831 804 € Aumerval 191 183 € Autingues 316 183 € Auxi-le-Château 2 998 402 € Averdoingt 271 183 € Avesnes 35 183 € Avesnes-le-Comte 2 116 209 € Avesnes-lès-Bapaume 144 183 € Avion 17 779 6 676 € Avondance 41 183 € Avroult 545 183 € Ayette 326 183 € Azincourt -

Les AFR Et ZFU En 2007

ARRONDISSEMENT D'ARRAS ZONAGE ET DELIBERATIONS DANS LES COLLECTIVITES LOCALES Jeunes Entrep AFR 2007/2013 PERMANENT AFR 2007/2008 TRANSITOIRE ZONAGE DELIBERATIONS AU NIVEAU DE L EPCI DELIBERATIONS AU NIVEAU COMMUNAL ZONES FRANCHES ZONES FRANCHES Innovantes Communes Communes éligibles éligibles en Communes partiellement Communes totalité aux aides éligibles Code Communes aux aides AFR éligibles en totalité ZFU-ZRU-ZRR AFR à taux partiellement à taux normal, aux aides AFR 1383 B (TF) 1466 A (TP) normal, non aux aides AFR non limitées aux 1464B- 1464B- 1464B- DELIBERTATIONS (DELIBERATIONS limitées aux PME PME création reprise 1465 1383 A 1464B-création reprise 1465 CONTRAIRES CONTRAIRES 1466 D (TP) 1 ABLAIN SAINT NAZAIRE 2 ABLAINZEVELLE X 3 ACHEVILLE 4 ACHICOURT 5 ACHIET LE GRAND 6 ACHIET LE PETIT 7 ACQ 9 ADINFER 11 AGNEZ LES DUISANS 12 AGNIERES 13 AGNY X X 27 AMBRINES 30 AMPLIER X 36 ANVIN 37 ANZIN SAINT AUBIN X X X 39 ARLEUX EN GOHELLE X X ZRU-(Quartiers : rés. St-Pol, Blancs Monts, Baudimont) 41 ARRAS X X X 42 ATHIES X X 45 AUBIGNY EN ARTOIS 47 AUBROMETZ 50 AUCHY LES HESDIN X 58 AUMERVAL X X X 60 AUXI LE CHATEAU X 61 AVERDOINGT 63 AVESNES LE COMTE 64 AVESNES LES BAPAUME 1 ARRONDISSEMENT D'ARRAS ZONAGE ET DELIBERATIONS DANS LES COLLECTIVITES LOCALES AFR 2007/2013 PERMANENT AFR 2007/2008 TRANSITOIRE ZONAGE DELIBERATIONS AU NIVEAU DE L EPCI DELIBERATIONS AU NIVEAU COMMUNAL ZONES FRANCHES ZONES FRANCHES Innovantes Communes Communes éligibles éligibles en Communes partiellement Communes totalité aux aides éligibles Code Communes aux aides -

2021-0000002

LETTRE CIRCULAIRE n° 2021-0000002 Montreuil, le 30/04/2021 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application du versement transport (art. L. gestion des comptes, 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : VLU-grands comptes et VT LCIRC-2019-0000022 ; LCIRC-2016-0000020 Affaire suivie par : BLAYE DUBOIS Nadine, Suite à l’entrée dans le ressort territorial du SITAC (9306209) des communes WINTGENS Claire de PEUPLINGUES (62654), ESCALLES (62307), SAINT-TRICAT (62769), BONNINGUES-LES-CALAIS (62156) et PIHEN-LES-GUINES (62657), ces communes sont exclues du périmètre du versement mobilité additionnel (VMa) auprès du Syndicat des Hauts-de-France Mobilités (9315901) à compter du 1er mai 2021. Par une délibération du 12 février 2020, le Comité Syndical du SITAC (9306209) a décidé l’application du versement transport à ces communes avec des taux progressifs à compter du 01/05/2021 avec un taux de 0,80 % pour atteindre 2% en 2025. L’application de la délibération entraîne la création de l’identifiant n° 9306223 au 1er mai 2021. Suite à l’entrée dans le ressort territorial du SITAC (9306209) des communes de PEUPLINGUES (62654), ESCALLES (62307), SAINT-TRICAT (62769), BONNINGUES-LES-CALAIS (62156) et PIHEN-LES-GUINES (62657), ces communes sont exclues du périmètre de la taxe mobilité additionnelle (VMa) auprès du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités (9315901) à compter du 1er mai 2021. Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du VMa du Syndicat Mixte Hauts De France Mobilités, sont regroupées dans le tableau ci-joint (annexe 1). -

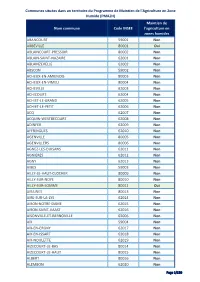

(PMAZH) Nom Commune Code INSEE

Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ABANCOURT 59001 Non ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Non ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Non ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Non ACHICOURT 62004 Non ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Non ADINFER 62009 Non AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Non AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Non AIBES 59003 Non AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Non AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Non AIRON-NOTRE-DAME 62015 Non AIRON-SAINT-VAAST 62016 Non AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Non AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Non Page 1/130 Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Non ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Non ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Non ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Non AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Non AMY -

Intercomm Usan

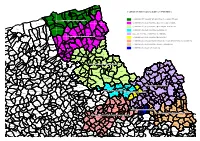

Bray-Dunes Zuydcoote Leffrinckoucke Ghyvelde L'USAN et l'intercommunalité (1/280 000e) Fort-MardycSaint-Pk ol-sur-Mer Uxem Les Moëres Coudekerque-Branche Grande-Synthe Téteghem Dunkerque Grand-Fort-PhilippGeravelines Loon-Plage COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE GRAND LITTORAL Cappelle-la-GrandCoudekerque e COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE Oye-Plage Armbouts-Cappel Spycker Hoymille Craywick Bierne Warhem Hondschoote Saint-Georges-sur-l'Aa Bergues COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FLANDRE INTÉRIEURE Killem Calais Brouckerque Marck Steene Sangatte COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE LYS Saint-Omer-Capelle Bourbourg Saint-Folquin Vieille-Église Socx Quaëdypre Rexpoëde Nouvelle-Église Crochte Coquelles Pitgam Offekerque West-Cappel Oost-Cappel LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE Peuplingues Guemps Coulogne FréthuNielles-lès-Calain s Looberghe Drincham Bissezeele Wylder Bambecque COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES WEPPES Les Attaques Sainte-Marie-Kerque Bonningues-lès-Calais Saint-Tricat Saint-Pierre-Brouck Eringhem Hames-Boucres Cappelle-Brouck Esquelbecq COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BÉTHUEN, BRUAY, NOEUX ET ENVIRONS Audruicq Zegerscappel Houtkerque Ardres Nortkerque Pihen-lès-Guînes Wormhout Herzeele Merckeghem COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT Andres Saint-Inglevert Balinghem Bollezeele Guînes Ledringhem Zutkerque Ruminghem Millam Landrethun-le-Nord Nielles-lès-Ardres Polincove Holque COMMUNAUTÉ DE LA HAUTE DEULE Caffiers Brêmes Winnezeele Autingues Muncq-Nieurlet Campagne-lès-Guines Arnèke Oudezeele Recques-sur-Hem Volckerinckhove Rodelinghem -

Communes Favorables Au Développement De L'énergie Éolienne

Annexe n°2 à l’arrêté préfectoral portant approbation du « schéma régional éolien » annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie du Nord – Pas-de-Calais Liste des communes de la région Nord – Pas-de-Calais favorables au développement de l’énergie éolienne ABLAINZEVELLE, ABSCON, ACHIET-LE-GRAND, ACHIET-LE-PETIT, ACQUIN-WESTBECOURT, ADINFER, AGNY, AIRE-SUR-LA-LYS, AIRON-NOTRE-DAME, AIRON-SAINT-VAAST, AIX, AIX-EN-ERGNY, ALLENNES-LES-MARAIS, ALLOUAGNE, AMBRICOURT, AMBRINES, AMES, AMETTES, AMPLIER, ANDRES, ANHIERS, ANICHE, ANNAY, ANNEQUIN, ANNEUX, ANNEZIN, ANNOEULLIN, ANSTAING, ANVIN, ANZIN, ARDRES, ARLEUX, ARMBOUTS-CAPPEL, ARMENTIERES, ARQUES, ARTRES, AUBERCHICOURT, AUBERS, AUBIGNY-AU-BAC, AUBY, AUCHEL, AUCHY-AU-BOIS, AUCHY-LES- HESDIN, AUCHY-LES-MINES, AUCHY-LEZ-ORCHIES, AUDINCTHUN, AUDRUICQ, AULNOY-LEZ- VALENCIENNES, AULNOYE-AYMERIES, AUMERVAL, AUTINGUES, AVERDOINGT, AVESNES, AVESNES-LE-COMTE, AVESNES-LE-SEC, AVESNES-LES-AUBERT, AVESNES-LES-BAPAUME, AVROULT, AYETTE, AZINCOURT, BACHANT, BACHY, BAILLEUL-AUX-CORNAILLES, BAILLEUL-LES-PERNES, BAISIEUX, BAJUS, BALINGHEM, BAMBECQUE, BANCOURT, BANTIGNY, BAPAUME, BARALLE, BARASTRE, BARLIN, BAUVIN, BAVAY, BAZUEL, BEALENCOURT, BEAUCAMPS-LIGNY, BEAUDIGNIES, BEAUDRICOURT, BEAUFORT, BEAUFORT-BLAVINCOURT, BEAULENCOURT, BEAUMERIE-SAINT- MARTIN, BEAUMETZ-LES-AIRE, BEAUMETZ-LES-CAMBRAI, BEAUMETZ-LES-LOGES, BEAUMONT-EN- CAMBRESIS, BEAURAINS, BEAURAINVILLE, BEAUVOIS, BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS, BECOURT, BEHAGNIES, BELLIGNIES, BELLONNE, BENIFONTAINE, BERGUENEUSE, BERLENCOURT-LE-CAUROY, BERLES-MONCHEL,