AJAHN MUN BŪRIDATTA THERA Un Cuore Liberato ______

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Island, the Refuge, the Beyond

T H E I S L A N D AN ANTHOLOGY OF THE BUDDHA’S TEACHINGS ON NIBBANA Ajahn Pasanno & Ajahn Amaro T H E I S L A N D An Anthology of the Buddha’s Teachings on Nibbæna Edited and with Commentary by Ajahn Pasanno & Ajahn Amaro Abhayagiri Monastic Foundation It is the Unformed, the Unconditioned, the End, the Truth, the Other Shore, the Subtle, the Everlasting, the Invisible, the Undiversified, Peace, the Deathless, the Blest, Safety, the Wonderful, the Marvellous, Nibbæna, Purity, Freedom, the Island, the Refuge, the Beyond. ~ S 43.1-44 Having nothing, clinging to nothing: that is the Island, there is no other; that is Nibbæna, I tell you, the total ending of ageing and death. ~ SN 1094 This book has been sponsored for free distribution SABBADÆNAM DHAMMADÆNAM JINÆTI The Gift of Dhamma Excels All Other Gifts © 2009 Abhayagiri Monastic Foundation 16201 Tomki Road Redwood Valley, CA 95470 USA www.abhayagiri.org Web edition, released June 13, 2009 VI CONTENTS Prefaces / VIII Introduction by Ajahn Sumedho / XIII Acknowledgements / XVII Dedication /XXII SEEDS: NAMES AND SYMBOLS 1 What is it? / 25 2 Fire, Heat and Coolness / 39 THE TERRAIN 3 This and That, and Other Things / 55 4 “All That is Conditioned…” / 66 5 “To Be, or Not to Be” – Is That the Question? / 85 6 Atammayatæ: “Not Made of That” / 110 7 Attending to the Deathless / 123 8 Unsupported and Unsupportive Consciousness / 131 9 The Unconditioned and Non-locality / 155 10 The Unapprehendability of the Enlightened / 164 11 “‘Reappears’ Does Not Apply…” / 180 12 Knowing, Emptiness and the -

Mahasi Sayadaw's Revolution

Deep Dive into Vipassana Copyright © 2020 Lion’s Roar Foundation, except where noted. All rights reserved. Lion’s Roar is an independent non-profit whose mission is to communicate Buddhist wisdom and practices in order to benefit people’s lives, and to support the development of Buddhism in the modern world. Projects of Lion’s Roar include Lion’s Roar magazine, Buddhadharma: The Practitioner’s Quarterly, lionsroar.com, and Lion’s Roar Special Editions and Online Learning. Theravada, which means “Way of the Elders,” is the earliest form of institutionalized Buddhism. It’s a style based primarily on talks the Buddha gave during his forty-six years of teaching. These talks were memorized and recited (before the internet, people could still do that) until they were finally written down a few hundred years later in Sri Lanka, where Theravada still dominates – and where there is also superb surf. In the US, Theravada mostly man- ifests through the teaching of Vipassana, particularly its popular meditation technique, mindfulness, the awareness of what is hap- pening now—thoughts, feelings, sensations—without judgment or attachment. Just as surfing is larger than, say, Kelly Slater, Theravada is larger than mindfulness. It’s a vast system of ethics and philoso- phies. That said, the essence of Theravada is using mindfulness to explore the Buddha’s first teaching, the Four Noble Truths, which go something like this: 1. Life is stressful. 2. Our constant desires make it stressful. 3. Freedom is possible. 4. Living compassionately and mindfully is the way to attain this freedom. 3 DEEP DIVE INTO VIPASSANA LIONSROAR.COM INTRODUCTION About those “constant desires”: Theravada practitioners don’t try to stop desire cold turkey. -

Buddhist Revivalist Movements Comparing Zen Buddhism and the Thai Forest Movement Buddhist Revivalist Movements Alan Robert Lopez Buddhist Revivalist Movements

Alan Robert Lopez Buddhist Revivalist Movements Comparing Zen Buddhism and the Thai Forest Movement Buddhist Revivalist Movements Alan Robert Lopez Buddhist Revivalist Movements Comparing Zen Buddhism and the Thai Forest Movement Alan Robert Lopez Chiang Mai , Thailand ISBN 978-1-137-54349-3 ISBN 978-1-137-54086-7 (eBook) DOI 10.1057/978-1-137-54086-7 Library of Congress Control Number: 2016956808 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2016 This work is subject to copyright. All rights are solely and exclusively licensed by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specifi c statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. Cover image © Nickolay Khoroshkov / Alamy Stock Photo Printed on acid-free paper This Palgrave Macmillan imprint is published by Springer Nature The registered company is Nature America Inc. -

Eyes. the Discernment� That Comes from Developing the Mind, Though, Is Lik� Waking up and Seeing the Truth-Past, Present, And� Ture-In All Four Directions

B^^^^Br"^ - Downloaded from https://www.holybooks.com USA May May Please note: All W.A.V.E. reprints are strictly for free distribution. This is to ensurethat the sponsors' intention - the promulgation of the Dhamma for the benefit of all living beings - is achieved without hindrance. Wewould like to expressour admirationto our sponsorsfor their generosity. May 1hemerit of their act help speedthem to Nibbana. 4 Printed for free distribution as a gift of DHAMMA Downloaded from https://www.holybooks.com u o i n s ! P 3 3 J J O QA3JJJO) n OJPSSIUPIUPU1 3U1 LUOJ. PISUPJ NVV O SSUIU3P3I 3 LUOJ A8oiouiu u 1N3I/WI3DS O H Downloaded from https://www.holybooks.com CONTENTS Introduction FROMThe Craft of theHeart: Introduction FROMKeeping the Breath in Mind: Method Two / 10 FROMThe Path to Peace& Freedomfor theMind / 18 Dhamma Talks I 36 FROMFrames of Reference/ 42 FROMThe Craft of the Heart: Conclusion/ 59 FROMThe Autobiography / 70 Epilogue I 77 Glossary/ 80 Downloaded from https://www.holybooks.com CWHQVl/WHa 331 NVV V 4*.» 4ft-* "*J ft«« 1Pfj -" 4* 4 * *,.** . ft» frib4.4*f**f*i4i4+ . "r ..... iF-**** * " 4 *"P.^r 4 .»" i " -""P*vi4-4lp*4l4v*i" «t**-< i « vi ^ *H " ""4-^«. *i - »"F-P - - i -»"- * - . , , *b 4i4-ft4P~Bj~^~44>ftft«#~ft~*/*44>*>tffftft444ftftft".* ftp-4ft444HPl4-4j ^ ft 44 4f 4>ft 4 ft Pft"Pjftft »"4Tftj4P»PPft***Fft ft ftj ftj4" "4> 4 44" 4 41» ""ft 41 4>4 4">P" i*l4-*4rFii»4>li4"'"F »" F -" *F+ " 4" "i 1^ "*4 * *ft 4 P P v;*"4 " " " b" v *. -

Venerable Acariya Mun Bhuridatta Thera

A SpiritualA Spiritual BiographyBiography This book is a gift of Dhamma and printed for free distribution only! Venerable âcariya Mun Bhåridatta Thera A Spiritual Biography by âcariya Mahà Boowa ¥àõasampanno Translated from the Thai by Bhikkhu Dick Sãlaratano Forest Dhamma of Wat Pa Baan Taad THIS BOOK MUST BE GIVEN AWAY FREE AND MUST NOT BE SOLD Copyright 2003 © by Venerable âcariya Mahà Boowa ¥àõasampanno This book is a free gift of Dhamma, and may not be offered for sale, for as the Venerable âcariya Mahà Boowa ¥àõasampanno has said, “Dhamma has a value beyond all wealth and should not be sold like goods in a market place.” Reproduction of this book, in whole or in part, by any means, for sale or material gain is prohibited. Permission to reprint in whole or in part for free distribution as a gift of Dhamma is hereby granted, and no further permission need be obtained. But for the electronic reproduction or distribution of this book, permission must first be obtained. Inquiries may be addressed to: Wat Pa Baan Taad, Baan Taad, Ampher Meuang, Udon Thani, 41000 Thailand Venerable âcariya Mun Bhåridatta Thera: by Venerable âcariya Mahà Boowa ¥àõasampanno. First Edition: 2003 Printed by: Silpa Siam Packaging & Printing Co. Ltd. Official Mahà Boowa Website: www.luangta.com (/english) Contents Translator’s Introduction vii About the Author xvii Author’s Preface 1 1. The Early Years 3 The Prophecy 4 The Sign 7 âcariya Sao Kantasãlo 15 Sarika Cave 24 Sàvaka Arahants 41 2. The Middle Years 55 The Dhutanga Practices 59 A Monk’s Fear of Ghosts 68 Local Customs and Beliefs 78 Hardship and Deprivation 91 Graduated Teaching 101 The Difference is in the Heart 112 The Well-digging Incident 117 An Impeccable Human Being 128 3. -

An Introduction to the Life and Teachings of Ajahn Chah

An Introduction to the Life and Teachings of Ajahn Chah FOR FREE DISTRIBUTION AJAHN AMARO L&T of AjChah-Cover.indd 1 09/05/2012 11:12 L&T AjChah.indb 1 28/04/2012 12:37 L&T AjChah.indb 2 28/04/2012 12:37 Sometimes there’s thunder and there’s no rain; sometimes there’s rain and there’s no thunder. L&T AjChah.indb 3 28/04/2012 12:37 L&T AjChah.indb 4 28/04/2012 12:37 An Introduction to the Life and Teachings of Ajahn Chah AJAHN AMARO L&T AjChah.indb 5 28/04/2012 12:37 L&T AjChah.indb 6 28/04/2012 12:37 An Introduction to the Life and Teachings of Ajahn Chah AJAHN AMARO Adapted from: The Introduction to Food for the Heart, Wisdom Publications, 2002. and The Collected Teachings of Ajahn Chah, Aruna Publications, 2011. Amaravati Publications, 2011. L&T AjChah.indb 7 28/04/2012 12:37 An Introduction to the Life and teachings of Ajahn Chah by Ajahn Amaro Produced by Aruna Publications, Northumberland, UK. Published by: Amaravati Publications, Amaravati Buddhist Monastery, Great Gaddesden, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP1 3BZ, UK Contact: [email protected] www.amaravati.org This book is available for free download at www.forestsanghapublications.org ISBN: 978-1-870205-43-6 Copyright 2012 © Amaravati Publications Cover drawing by Gerald Rollason, 1979 If you are interested in translating this text into another language, contact us for formatting guidelines, text material, and help with copyright issues. This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. -

Opening the Door of Your Heart

OPENING THE DOOR OF YOUR HEART And other Buddhist tales of HAPPINESS jahn Brahm was born in London in 1951. He regarded himself as a Buddhist at the age of sixteen after Areading Buddhist books while still at school. His interest in Buddhism and meditation flourished while studying Theoretical Physics at Cambridge University. After completing his degree and teaching for a year, he travelled to Thailand to become a monk. He was ordained in Bangkok at the age of twenty-three by the Abbot of Wat Saket. He subsequently spent nine years studying and training in the forest meditation tradition under Venerable Ajahn Chah. In 1983, he was asked to assist in the establishment of a forest monastery near Perth, Western Australia. Ajahn Brahm is now the Abbot of Bodhinyana Monastery and the Spiritual Director of the Buddhist Society of Western Australia. To my teacher, Ajahn Chah, who lived at peace, To my fellow monks who remind me of the beauty of silence, And to my father who taught me kindness. Grant yourself a moment of peace, and you will understand how foolishly you have scurried about. Learn to be silent, and you will notice that you have talked too much. Be kind, and you will realise that your judgement of others was too severe. — Ancient Chinese Proverb OPENING THE DOOR OF YOUR HEART And other Buddhist tales of HAPPINESS Ajahn Brahm Buddhist Publication Society Kandy Sri lanka I wish to acknowledge Ron Storey for painstakingly typing up the first manuscript; my fellow monks for their guidance and help; and, lastly, my managing editor at Lothian Books, Magnolia Flora, for her advice and encouragement in this my first book. -

The Teachings of Ajahn Chah a Collection of Ajahn Chah’S Dhamma Talks

The Teachings of Ajahn Chah A collection of Ajahn Chah’s Dhamma talks Copyright 2007, The Sangha, Wat Nong Pah Pong. For free distribution “It is the spirit of dana¯ , freely offered generosity, which has kept the entire Buddhist tradi- tion alive for more than 2,500 years.” Sabbadana¯ m˙ dhammadana ¯ m˙ jinati¯ ‘The gift of Dhamma excels all gifts’ This computer edition of ‘The Teachings of Ajahn Chah’ may be freely copied and redis- tributed electronically, provided that the file contents (including this agreement) are not altered in any way and that it is distributed at no cost to the recipient. You may make printed copies of this work for your personal use; further distribution of printed copies requires permission from the copyright holder. Permission to reprint this book for free distribution may be obtained upon notification. Any reproduction (in whole or part, in any form) for sale, profit or material gain is prohibited. The Abbot Wat Nong Pah Pong Tambon Non Peung Ampher Warin Chamrab Ubon Rachathani 34190 Thailand website: www.watnongpahpong.org This edition: 4.3 - june 2007. A pdf, html and lit version are available for download at www.ajahnchah.org. Future editions will include new translations of Ajahn Chah’s Dhamma talks, if available. Preface HE FOLLOWING DHAMMA BOOKS of Ajahn Chah have been in- T cluded in this collection of Ajahn Chah’s Dhamma talks: • Bodhinyana (1982) • A Taste of Freedom (fifth impression – 2002) • Living Dhamma (1992) • Food for the Heart (1992) • The Path to Peace (1996) • Clarity of Insight (2000) • Unshakeable Peace (2003) • Everything is Teaching Us (2004) The formatting used in these books varies, so some changes were nec- essary to make the formatting more uniform. -

Travessia Na Floresta

Travessia na Floresta Publicado por Amaravati Publications Amaravati Monastério Budista Hertfordshire, Great Britain [email protected] www.amaravati.org Este livro encontra-se disponível para distribuição gratuita em www.fsbooks.org ISBN 978-1-78432-047-8 Copyright © Amaravati Publications 2016 Imagem de capa de autoria de Nick Sheerbart, licenciada sob Dedicação ao Domínio Público. www.nick-scheerbart.com Compilação e Tradução: Ajahn Mudito Capa: Nick Sheerbart Formatação: Venerável Gambhīro Para distribuição gratuita Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jinati ‘A oferta de Dhamma é superior a qualquer outra oferta.’ Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional. Veja página 207 para mais detalhes sobre direitos e restrições desta licença. Produzido com o sistema tipográfico LATEX. Fonte utilizada: Gentium, Alegreya Sans e Crimson Roman. CONTEÚDO Prefácio iii Nota do tradutor v 1 · Infância 1 2 · Vida como bhikkhu 11 3 · Conhecendo novas terras 15 4 · Vida na estrada 21 5 · Luang Pu Man Bhūridatto 29 6 · Vencendo o medo de fantasmas 39 7 · Luang Pu Kinari 49 8 · De volta à estrada 59 9 · O monge sem raiva 77 10 · Voltando para casa 91 11 · Viagem à região central 95 12 · Estabelecendo Wat Nong Pah Pong 105 13 · Lidando com obstáculos 119 14 · Treinamento nos primeiros anos 131 15 · Anos posteriores 153 16 · A chegada dos ocidentais 171 17 · Divulgando o Dhamma no ocidente 183 18 · Doença e morte 191 Glossário 201 i PREFÁCIO Esta biografia do falecido Tahn Ajahn Chah Subbhato oferece a opor- tunidade de aprendermos mais sobre a vida de um monge budista verdadeiramente sábio que influenciou e inspirou tantos dentre nós a valorizar e compreender a Tradição da Floresta Tailandesa, com sua ênfase no sábio uso da disciplina (Vinaya) que foi esta- belecida pelo próprio Buddha há 2559 anos, assim como a ênfase muito significativa na aplicação prática – o “pôr em prática” – dos ensinamentos do Dhamma do Buddha. -

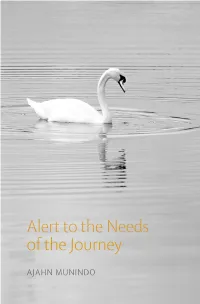

Alert to the Needs of the Journey, Those on the Path of Awareness, Like Swans, Glide On, Leaving Behind Their Former Resting Places

Alert to the needs of the journey, those on the path of awareness, like swans, glide on, leaving behind their former resting places. Dhammapada 91 Alert to the Needs of the Journey AJAHN MUNINDO Alert to the Needs of the Journey by Ajahn Munindo This publication is made available for free distribution by Aruno Publications Aruno Publications is administered by: Harnham Buddhist Monastery Trust Company No. 6688355, Unincorporated Charity Reg. No. 1126476 Contact Aruno Publications at www.ratanagiri.org.uk This book is available for free download at www.forestsangha.org ISBN 978-1-908444-61-5 Copyright © Aruno Publications 2018 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Produced with the LATEX typesetting system, set in Gentium, Shaker, Merriweather and Hattori Hanzo. First edition, printed in Great Britain, 2018 CONTENTS Introduction i x 1 . Keep Moving On 1 Dhammapada 91, letting go, faith, Heartwood sutta, integ- rity,fear,desire,honesty,consistency,asceticpractices,addic- tions, agility. 2 . Confidently Not Knowing 1 5 Dying, shift in perception, disorientation, paradox, identity, source-orientation, near-drowning, trust, refuge, precepts, renunciation, sense restraint. 3 . The Art of Meditation 3 9 Vipassanā, scientific research, techniques, gentleness, hope, art, agility, repetition, Middle Way, source-orientation, walk- ing meditation, creativity, innovation. 4 . Unafraid to Care 5 3 Relationships, loss, loneliness, open-heartedness, service, concepts, frustration, spiritual toolkit, sense restraint, wise reflection, sound of silence, contemplative enquiry. 5 . The Right Sort of Peace 7 1 Peacefulness, fixed positions, softness, gentleness, subtlety, limitations, balance, stillness, ocean. 6 . Susceptible to Understanding 8 3 Listening deeply, Dhamma talks, relaxation, contemplation, discriminative faculties, inner teacher. -

Samatha at Home Issue 21 Thursday 1St April 2021

Samatha at Home (and elsewhere) A newsletter for the Samatha Sangha: 21 Thursday 1st April 2021 1st Year Anniversary Issue! www.samatha.org Samatha at Home 21 Dear friends, Welcome to this month’s issue of Samatha at Home, our one-year anniversary! We launched our first issue a year ago today on Thursday 2nd April 2020; it was one of the initiatives that came from a meeting of teachers in the Southern Samatha Sangha that met the previous week to discuss how best to support our members in the south. The plan was to provide a weekly newsletter that reflected the times, with contributions from our members and the editors to help support samatha practitioners in lockdown. Within three weeks we had gone global, sending the newsletter to everyone on the Samatha email address book. After eleven weeks, covering the 10 perfections following our introductory issue, we slowed the pace to fortnightly issues. After a summer break, seeing the need to continue, Samatha at Home returned in the autumn as a monthly newsletter. It has been quite a journey for us. The contributions have come from around the world and have provided a treasure trove of articles, pictures and poems not just for these times but for posterity. And what began as an audio story with a single picture turned into a weekly animated video from the Jātakas and then the Dhammapada commentary. Feedback on all the content has been positive and encouraging and the content has inspired further contributions. Samatha at Home is one of many initiatives that have happened within Samatha to support members and newcomers in these extremely difficult times. -

PACIFIC WORLD Journal of the Institute of Buddhist Studies

PACIFIC WORLD Journal of the Institute of Buddhist Studies Third Series Number 13 Fall 2011 SPECIAL SECTION: Recent Research on Esoteric Buddhism TITLE iii Forest as Challenge, Forest as Healer: Reinterpretations and Hybridity within the Forest Tradition of Thailand Brooke Schedneck PhD Candidate, Arizona State University The forest has held an ambiguous and ambivalent place in Buddhist history. It is featured prominently in major moments of the Buddha’s life story as the place of his birth, enlightenment, and death. It is also perceived as a place of fear, resistance, escape, sickness, spirits, danger, and temptation. In contrast to these negative attributes, the forest has been described as a place to encounter nature free from distractions; it embodies solitude, peace, and tranquility. How can one resolve these differing notions? Why does this ambivalence exist? How have all of these meanings changed over time? This essay looks at the rhetoric of the forest in Buddhist thought by tracing the ambivalent attitudes of the forest within the Pāli canon, to meanings of the forest as described in popular Thai forest biographies, and finally to contemporary Buddhist writings, both from Thailand and Western countries. The Pāli canon suggests the best place to prac- tice is the natural world; it is isolating and challenging at first but soon can help transform the mind. The forest tradition of Thailand depicts the forest as more than just isolating, but rather dangerous and fearful. In contemporary times there is hardly any trace of the forest as a fear- ful place because it is instead depicted as sacred, and there is a feeling of merging with the natural world that aids awakening.