Victor Hugo Et La Langue

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE I. ŒUVRES DE VICTOR HUGO A. ŒUVRES COMPLETES 1. Éditions publiées du vivant de Victor Hugo 2. Les grandes éditions de référence. B. ŒUVRES PAR GENRES 1. Poésie Anthologies Recueils collectifs Œuvres particulières 2. Théâtre Recueils collectifs Divers Œuvres particulières 3. Romans Recueils collectifs L’Intégrale Œuvres particulières 4. Œuvres « intimes » Correspondance Journaux et carnets intimes 5. Littérature et politique Littérature Politique Divers 6. Voyages 7. Fragments et textes divers 8. Œuvre graphique II. L’HOMME ET SON ŒUVRE Études d’ensemble A. L’HOMME 1. Biographies 2. Victor Hugo et ses contemporains Ses proches Le monde artistique et littéraire 3. Aspects, événements ou épisodes de sa vie Exil Lieux familiers Politique Voyages B. L’ŒUVRE 1. Œuvre littéraire Critique et interprétation Hugo vu par des écrivains du XXe siècle Esthétique Thématique Influence, appréciation 2. Genres littéraires Poésie Récits de voyage Romans Théâtre 3. Œuvres particulières 4. Œuvre graphique, illustration I. ŒUVRES DE VICTOR HUGO A. ŒUVRES COMPLÈTES Cette rubrique présente une sélection d’éditions des œuvres complètes de Victor Hugo : d’abord celles parues du vivant de l’auteur, puis quatre éditions qui font autorité. On trouve plus loin, classées aux différents genres abordés par l’écrivain : la collection « L’Intégrale », publiée par les Éditions du Seuil (Théâtre, Romans, Poésie) et divers recueils collectifs, en particulier les « Œuvres poétiques », publiées par Gallimard dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». 1. Éditions publiées du vivant de Victor Hugo Il ne s’agit pas d’œuvres complètes au vrai sens du terme, puisque Victor Hugo continuait à écrire au moment même de leur publication. -

"Des Odes Et Ballades Aux Orientales ,Vers Une Libre Circulation De La

1 "Les Orientales de Victor Hugo", Etudes réunies par Cl. Millet, Revue des Lettres modernes, Minard, 2001. Ludmila CHARLES-WURTZ Université de Tours Des Odes et Ballades aux Orientales , vers une libre circulation de la parole poétique Le "jardin de poésie" Dans un poème de 1859 intitulé "Le chêne du parc détruit", Hugo associe le jardin français à la Lenôtre à la monarchie d'Ancien Régime : le chêne y était gardé par une "grille verrouillée", "loin des grandes routes / Où va le peuple, incorrect". "Le goût fermait (s)a clôture ; / Car c'est pour lui l'A B C / Que, dans l'art et la nature, / Tout soit derrière un fossé."1 Pour Hugo comme pour tous les romantiques, l'esthétique classique est indissociable de la politique d'Ancien Régime. C'est à cette esthétique autant qu'à cette politique que 1789 met fin : Je redeviens le vrai chêne. Je croîs sous les chauds midis ; Quatre-vingt-neuf se déchaîne Dans mes rameaux enhardis. (...) Décloîtré, je fraternise Avec les rustres souvent.2 La Révolution française "déchaîn(e)" et "décloîtr(e)" le "jardin de poésie" aussi bien que la société : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen accorde en droit à tous les individus le statut de sujet politique, esthétique et énonciatif, abolissant ainsi les règles qui régissaient l'art classique. Cette révolution esthétique, qui n'est que l'autre versant de la révolution politique, a lieu pour Hugo quelque trente ans avant la publication des Chansons des rues et des bois : elle commence dans les Odes et Ballades, dont la préface de 1826 décrit la pensée comme "une terre vierge et féconde 1 Les Chansons des rues et des bois, Livre I, V, 1, "Le chêne du parc détruit". -

Caroline Raulet-Marcel: "Le Bug Jargal De 1826: Les Enjeux D'un Dispositif D'énigme Caduc"

Retour Caroline Raulet-Marcel : Le Bug-Jargal de 1826 : les enjeux d’un dispositif d’énigme caduc Communication au Groupe Hugo du 26 septembre 2009. Ce texte peut être téléchargé soit tel quel, soit aux formats doc ou pdf Le 30 janvier 1826, Victor Hugo publie Bug-Jargal chez l’éditeur Gosselin. Ce roman, alors attribué à « l’auteur de Han d’Islande » sur sa page de titre, est la deuxième version remaniée, enrichie, d’un premier récit du même nom, paru en cinq livraisons de mai à juin 1820 dans Le Conservateur littéraire[1]. Dans les deux cas, le récit est en grande partie délégué à un capitaine – Delmar dans la première version, Léopold d’Auverney dans la deuxième – qui narre une partie de son passé à ses compagnons d’armes afin de rendre une nuit de bivouac moins longue. Le personnage raconte de quelle manière sa vie a été bouleversée par la révolte des Noirs à Saint-Domingue en 1791. Neveu d’un riche colon, très cruel avec ses esclaves, le personnage, alors tout jeune homme[2], est fasciné par Pierrot, un jeune noir jeté en prison pour avoir sauvé un esclave endormi de la fureur de son maître. Delmar / D’Auverney lui rend visite en prison et se lie peu à peu d’amitié avec lui. Figure mystérieuse, Pierrot éveille sa curiosité – il inspire un profond mais inexplicable respect à tous ses camarades, il parle plusieurs langues… – mais refuse de lui raconter son passé. C’est alors que la révolte des esclaves éclate et Delmar / D’Auverney soupçonne Pierrot, qui s’est évadé, d’avoir assassiné son oncle. -

Nº 4, Abril De 2008 Artículos La Presencia Del Lector En La Narrativa De Victor Hugo

ISSN: 1699-4949 nº 4, abril de 2008 Artículos La presencia del lector en la narrativa de Victor Hugo (1823-1834)* Francisco Aiello Universidad Nacional de Mar del Plata Comité Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina [email protected] Résumé Abstract Le lecteur est fortement présent dans The reader is very present in Victor les romans de Victor Hugo publiés dans Hugo’s novels published during the period la période 1823-1834 grâce à différentes 1823-1834 thanks to different textual stra- stratégies. Alors, on trouve un riche dialo- tegies. So there is a rich dialogue between gue entre lui et l’auteur, qui sont tous les him and the author. Both of them are con- deux considérés dans cet article comme sidered in this article as textual construc- constructions textuelles au lieu d’êtres tions instead of empiric beings. The analysis empiriques. L’analyse révèle que la rela- shows that the relationship author-reader is tion est évidement asymétrique, étant clearly asymmetric as it is only the author donné que ce n’est que l’auteur qui pos- who has got the control of the stories and sède le contrôle des histoires et leur inter- its interpretation. That is why he decides to prétation. Voilà pourquoi il décide d’ins- instruct the reader, whose reading skills are truire le lecteur, dont il estime les compé- poor, by helping him to understand and by tences de lecture insuffisantes, en l’aidant teaching him anything that could be neces- à comprendre et en leur apprenant ce qui sary to appreciate the novel. -

Larissa Drigo Agostinho Université Paris IV-Sorbonne Larissa [email protected]

LA PAROLE MANIFESTAIRE : LECTURE DE LA PREFACE DES ORIENTALES DE VICTOR HUGO Larissa Drigo Agostinho Université Paris IV-Sorbonne [email protected] Résumé : Il s’agit ici d’une lecture de la préface de Victor Hugo aux Orientales à partir des théories que font du manifeste (et textes similaires comme la préface) un genre littéraire, avec une forme et un dire particuliers. Mots-clés : manifeste – romantisme - parole pamphlétaire - littérature française. Abstract: We intend here to read the preface of Victor Hugo’s Orientales after the contemporary criticism that establish the manifesto (and similar texts such as the preface) as a literary genre, with particular language and other characteristics. Keywords: manifesto – romantics - French literature - pamphlet. 357 Introduction Le manifeste comme genre littéraire Le terme de manifeste s’applique, selon Abastado (1998 : 3) stricto sensu , à des textes courts, publiés dans des journaux ou revues, au nom d’un mouvement politique, social, philosophique, artistique, littéraire, etc. Ainsi le manifeste se définit par opposition à d’autres types de textes comme par exemple la préface, dans la mesure où ce texte introduit et en explique un autre. Cette forme textuelle est datée. Elle appartient à la deuxième moitie du XIX siècle et au début du XX. L’avènement de la presse au XIX siècle a élargit l’opinion publique et transformé la presse dans un « quatrième pouvoir ». La lecture et le théâtre constituaient la totalité des loisirs : « les journaux, les préfaces de recueils poétiques ou de roman, la scène des théâtres servirent alors de tribunes à l’action manifestaire ». (ibidem ) Mais le manifeste peut être compris aussi par rapport à sa réception ou dans la mesure il installe une relation injonctive forte, c’est-à-dire, il prend violement la parole. -

200824 Pass 2 Press.Indd

Copyrighted Material Contents Preface xv Acknowledgments xxi Editions and Abbreviations xxv Introduction to Victor Hugo and His Works 1 Part I • Victor Hugo in Private Life 23 Le Gai Château* 34 Vieille Maison* 35 Chapter 1 • On Love and Passion 37 Encore à toi, Odes et ballades V, xii 42 Ô mes lettres d’amour, . , Les Feuilles d’automne XIV 43 “Sourd,” Notre-Dame de Paris IX, 3 45 “Lasciate ogni speranza” (excerpts), Notre-Dame de Paris VIII, 4 48 Ruy Blas II, iii (excerpt) 51 Puisque j’ai mis ma lèvre . , Les Chants du crépuscule XXV 56 À Ol., Les Voix intérieures XII 57 An asterisk (*) marks selections of Hugo’s artwork. Copyrighted Material Copyrighted Material viii contents Aimons toujours! aimons encore! . , Les Contemplations II, xxii 59 Letters to Juliette Drouet, 1835, 1842 61 Marine Terrace* 64 Letter to Léonie d’Aunet Biard 66 Lorsque ma main frémit si la tienne l’effleure, . , Toute la lyre VI, i 67 Je pressais ton bras qui tremble; . , Toute la lyre VI, lvi 68 La Coccinelle, Les Contemplations I, xv 69 Amour, Les Contemplations III, x 70 Eviradnus: Un peu de musique, La Légende des siècles, Première série V, 2, xi 72 À une âme qui ne s’aperçoit pas qu’elle est une femme, Les Chansons des rues et des bois, Reliquat 75 SVB CLARÂ NVDA LVCERNÂ* 77 “Ève,” L’Homme qui rit II, 7, iii 78 Danger d’aller dans les bois, Toute la lyre VI, lx 85 Chapter 2 • On Children 87 Lorsque l’enfant paraît, . , Les Feuilles d’automne XIX 90 À quoi je songe? . -

F63d05 0451A84428bf46c6b117

Victor Hugo et ses proches Collection de Monsieur Éric Bertin Livres et documents Catalogue chronologique Avant-propos de Jean-Marc Hovasse Ce catalogue est dédié à Françoise Dreyfus, savante, discrète et généreuse catalographe qui, malgré son abondante production, a rarement vu son nom inscrit sur un catalogue. LES DESTINS DE LA VENDÉE (ET D'UNE COLLECTION) […] Vicaire était vicaire, il est pape, infaillible, Sa bibliographie est la nouvelle bible. Ainsi prophétisions-nous il y a plus d'un lustre déjà à propos d'Éric Bertin, en tête de sa désormais fameuse Chronologie des livres de Victor Hugo imprimés en France entre 1819 et 1851. Contrairement à l'épigraphe de saint Jean choisie par Victor Hugo pour son premier livre, notre voix ne clamait pas dans le désert : le Syndicat de la librai- rie ancienne et moderne lui a décerné en 2014 son prestigieux Prix français de la biblio- graphie et de l'histoire du livre. Au début de la même année, le futur lauréat énumérait dans le Magazine du bibliophile (n° 110, p. 11), au nombre des “satisfactions” que lui avait apportées ce long et minutieux travail de huit années, celle “d'avoir pu constituer dans de bonnes conditions une petite bibliothèque littéraire”. Cette “petite biblio- thèque littéraire”, la voici mise en vente par Michel Bouvier, et le moins que l'on puis- se dire est qu'elle n'est pas si petite que cela : elle compte à peu près autant de numé- ros que la Chronologie, même si les deux ne se superposent évidemment pas. Il aura fallu à cet éminent bibliographe, de son aveu même, dix-huit années pour la constituer, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des dix-huit premières années du troisième millénaire, de 2000 à 2017. -

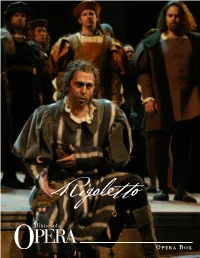

Rigoletto Opera Box Lesson Plan Title Page with Related Academic Standards

Opera Box Table of Contents Welcome Letter . .1 Lesson Plan Unit Overview and Academic Standards . .2 Opera Box Content Checklist . .9 Reference/Tracking Guide . .10 Lesson Plans . .12 Synopsis and Musical Excerpts . .33 Flow Charts . .39 Giuseppe Verdi – a biography ...............................50 Catalogue of Verdi’s Operas . .52 Background Notes . .54 Victor Hugo, Francis I and Triboulet . .59 World Events in 1851 ....................................65 History of Opera ........................................66 2003 – 2004 SEASON History of Minnesota Opera, Repertoire . .77 The Standard Repertory ...................................81 Elements of Opera .......................................82 GIUSEPPE VERDI Glossary of Opera Terms ..................................86 NOVEMBER 15 – 23, 2003 Glossary of Musical Terms .................................92 Bibliography, Discography, Videography . .95 GAETANO DONIZETTI Word Search, Crossword Puzzle . .98 JANUARY 24 – FEBRUARY 1, 2004 Evaluation . .101 Acknowledgements . .102 STEPHEN SONDHEIM FEBRUARY 28 – MARCH 6, 2004 mnopera.org WOLFGANG AMADEUS MOZART MAY 15 – 23, 2004 FOR SEASON TICKETS, CALL 612.333.6669 620 North First Street, Minneapolis, MN 55401 Kevin Ramach, PRESIDENT AND GENERAL DIRECTOR Dale Johnson, ARTISTIC DIRECTOR Dear Educator, Thank you for using a Minnesota Opera Opera Box. This collection of material has been designed to help any educator to teach students about the beauty of opera. This collection of material includes audio and video recordings, scores, reference books and a Teacher’s Guide. The Teacher’s Guide includes Lesson Plans that have been designed around the materials found in the box and other easily obtained items. In addition, Lesson Plans have been aligned with State and National Standards. See the Unit Overview for a detailed explanation. Before returning the box, please fill out the Evaluation Form at the end of the Teacher’s Guide. -

Victor Hugo (1802-1885)

Victor Hugo (1802-1885) 1 Biographie ictor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Son enfance s’écoula dans la maison des Feuillantines, qu’il a chantée dans ses vers célèbres, à l’exception de Vl’année 1811 qu’il passa à Madrid où Mme Hugo, avec ses trois enfants, a rejoint son mari promu général en avril 1809. Fin mars 1812 et jusqu’à fin décembre 1813, la vie reprit aux Feuillantines. La vocation du jeune Victor s’affirma vite. En 1816, il note : «Je veux être Chateaubriand ou rien» ; en 1819, il fut couronné par l’Académie des Jeux Floraux et fonda, avec ses frères Adel et Eugène, le Conservateur littéraire qui durera jusqu’en mars 1821. Il a écrit son premier roman Bug-Jargal, publié en 1826, dont le sujet est une révolte des Noirs à Saint- Domingue. En 1820, il reçoit une gratification du roi Louis XVIII pour son Ode sur la mort du duc de Berry - Odes et Ballades. En 1821, il perd sa mère et se remarie peu après. ‘’Victor Hugo : Conscience et combat’’, Nature et poésie, http://www.nature-et-poesie.fr/fr/reperes/articletype/articleview/articleId/49.aspx 120319 Bibliotheca Alexandrina Établi par Alaa Mahmoud 1 1822 marqua son véritable début dans la vie comme dans la carrière des lettres. Le 8 juin, il publia son premier recueil poétique : Odes et poésies diverses - Odes et ballades - et, en octobre, il épousa son amie d’enfance, Adèle Foucher. Viennent ensuite un roman, Han d’Islande (1823), Nouvelles odes (1824), Bug-Jargal (1826), Odes et ballades (1826), recueil complet des premières poésies, le drame de Cromwell (1827). -

"La Question Du Grand Homme Dans L'œuvre De V. Hugo"

LA QUESTION DU GRAND HOMME DANS L’OEUVRE DE VICTOR HUGO (article publie dans Romantisme, n° 100, 2° trimestre 1998, numéro sous la direction de MM. M. Agulhon et M. Milner) A LA RECHERCHE DU GRAND INDIVIDU HISTORIQUE La grandeur des commencements Victor Hugo entre en littérature comme brillant auteur d’odes héroïques, consacrées à l’histoire contemporaine, et vouées d’abord à la glorification du Trône et de l’Autel. Le genre adopté incite le jeune poète à rechercher, dans l’histoire, la grandeur. Au reste, il justifie ce choix générique par la nature même de l’époque, de ce siècle qui, quoique “ jeune encore ”, “ est déjà pour l’histoire / Presque une éternité de malheur et de gloire ” 1. A l’orée de sa carrière, le poète lyrique se donne ainsi pour mission non seulement d’identifier les malheurs et les gloires, de pleurer les victimes, chanter les martyrs et flétrir les bourreaux, d’expliquer et de juger son siècle, mais aussi et avant tout d’en affirmer la grandeur. Grandeur horrible autant que sublime certes, mais sublime jusque dans son horreur. Or, fort classiquement, le jeune Hugo identifie grandeur du siècle et grandeur des hommes du siècle. Plus précisément, la grandeur de certains individus, inscrits dans l’histoire et marqués par elle, vaut pour preuve et mesure, voire pour cause directe de la grandeur historique de l’époque : Chez des peuples fameux, en des jours qu’on renomme, Pour un siècle de gloire il suffisait d’un homme. Le nôtre a déjà vu passer bien des flambeaux!2 L’évocation lyrique de l’histoire contemporaine se doit donc de produire un certain nombre de noms propres, d’identifier les “ flambeaux ” d’un siècle qui font sa gloire ou son malheur, mais à coup sûr sa grandeur. -

Victor Hugo: Odes Et Ballades a M. Alexandre Soumet. ODE

Victor Hugo: Odes et ballades A M. Alexandre Soumet. ODE PREMIÈRE Dictus ob hoc lenire tigres, rabidosque leones. HORAT. AD PISON ES. Mourir sans vider mon carquois ! Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange Ces bourreaux barbouilleurs de lois ! ANDRÉ CH ÉNIER, ÏAMBES. «Le vent chasse loin des campagnes Le gland tombé des rameaux verts ; Chêne, il le bat sur les montagnes ; Esquif, il le bat sur les mers. Jeune homme, ainsi le sort nous presse. Ne joins pas, dans ta folle ivresse, Les maux du monde à tes malheurs ; Gardons, coupables et victimes, Nos remords pour nos propres crimes, Nos pleurs pour nos propres douleurs.» Quoi ! mes chants sont-ils téméraires ? Faut-il donc, en ces jours d'effroi, Rester sourd aux cris de ses frères ! Ne souffrir jamais que pour soi ! Non, le poète sur la terre Console, exilé volontaire, Les tristes humains dans leurs fers ; Parmi les peuples en délire, Il s'élance, armé de sa lyre, Comme Orphée au sein des enfers. «Orphée aux peines éternelles Vint un moment ravir les morts ; Toi, sur les têtes criminelles, Tu chantes l'hymne du remords. Insensé ! quel orgueil t'entraîne ? De quel droit viens-tu dans l'arène Juger sans avoir combattu ? Censeur échappé de l'enfance, Laisse vieillir ton innocence, Avant de croire à ta vertu.» Quand le crime, Python perfide, Brave, impuni, le frein des lois, La Muse devient l'Euménide, Apollon saisit son carquois. Je cède au Dieu qui me rassure ; J'ignore à ma vie encor pure Quels maux le sort veut attacher ; Je suis sans orgueil mon étoile ; L'orage déchire la voile La voile sauve le nocher. -

Victor Hugo Pdf

FREE VICTOR HUGO PDF Graham Robb | 704 pages | 09 Oct 1998 | Pan MacMillan | 9780330371452 | English | London, United Kingdom Victor Hugo - Quotes, Books & Les Miserables - Biography The French author Victor Hugo, is regarded by many as the Victor Hugo poet of French romanticism a style in the s that emphasized a free form of writing and Victor Hugo strong emotions, experiences of common people, and imaginative expressions and passion. He is known for producing large amounts of work, the ability to easily write poetry or novels, and his incredible vision. Hugo's mother had a special friendship with General Victor Fanneau Lahorie, who became an enemy of the French government. She let him Victor Hugo in their house, and it was during this time he became a teacher for the Hugo boys. The boys frequently traveled to see their Victor Hugo and these trips caused breaks in their Victor Hugo. As a young boy, Hugo showed an interest in writing poetry. When he was twelve years old, Victor and his brothers were sent to school at the Pension Cordier. There they studied the sciences and Victor Hugo their leisure time writing poetry and plays. Victor's reputation as a poet developed early in Victor Hugo life, and he received a royal salary in The couple later had four children. Their apartment in Victor Hugo became the meeting place for the ambitious writers of the Romantic Movement. All were young writers who were beginning to break with neoclassicism a style of writing that was based on the styles of ancient Greece and Rome in which logical, clear, and Victor Hugo writing was valued.