Boletin Del Instituto Estudios Asturianos N.°

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

MINISTE'rio DÉ' AGRICULTURA Número 19.152-1.137, De .Vlleriñc-Vai~E Del Dubra 11

iJ.' O. ael E.-Núm. 248 . 15 octubre 1980 22987 Número 19.116-1.136, de Used (zaragozal, para explotación en cc,mún' de tierras l' ganados. MINISTE'RIO DÉ' AGRICULTURA Número 19.152-1.137, de .vlleriñc-VaI~e del Dubra 11.... Coru· ña). ara insttlación de un centro prlma.rlo para. recogida y' refrigeraciór. ¡le leche. 2379 RESOLUCION de 30' de .eptlembre de 1980. del In•• Número 19.158'1.136, de·lAlvarado (Badaj02) , para comercia 2 tituto de Relacio..es Ag'ra~s, sobre constitución e lización de productos bienes y servicios para y de la explol&clón. inscripción de la. Sociedades agrarias de transfor- Número 19164·1.139. de Salas de los Infantes (Burgosl, para mación que se mencionan. CO'IIler ;ialización de leche Adquisición de los productos y ma· terias ,lrimas y compra de gan.>do selecto de producción de En cWDylintiento de lo previsto en la'Orden de 20 de Cebrero leche necesarias a sus SOCios. de 1978 'Y para general conocimiento se hace público que por _.jumero 19.169'1.140. de La Alm..rcha (Cuencal, para rotura e$. D:;'ecclón General fue aprobllda la constitución. y dispu86ta ción de tierras, compra de ganado I"nar, construcción de alm.... su illScripción. de las Soc1ed6des agrariae de trsnsformación cenes y apriscos. compra de m8Quinaria y mejora de 18< actua siguientes, les fincas de explotación. Número 19.225·1.141, de Cuntis (Pontevadra), para eX1Jlote.- Número 1ll.111l-1.101, de Careel.!n (Albacete)( para explotación ción a.g:-opecuaria . de ganado caprino de carne. -

Horario Y Mapa De La Ruta EL CALIERO-PRAVIA De Autobús

Horario y mapa de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús EL CALIERO-PRAVIA El Caliero Ver En Modo Sitio Web La línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús (El Caliero) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a El Caliero: 16:00 (2) a Pravia: 8:55 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús Sentido: El Caliero Horario de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús 11 paradas El Caliero Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes Sin servicio martes Sin servicio C.P. Santa Eulalia De Mérida (Pravia) 5 Cl Pico Lin De Cubel, Pravia miércoles Sin servicio Escoredo jueves 16:00 17 Al Escoredo (escoredo), Pravia viernes 16:00 Villafria sábado Sin servicio 30 Al Villafria (villafria), Pravia domingo Sin servicio San Cristobal 39 Lg San Cristobal, Cudillero Villamuñin 13 Cs Villamuñin (villafria), Pravia Información de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús La Barraca Dirección: El Caliero 31 Al Villamejan (inclan), Pravia Paradas: 11 Duración del viaje: 50 min Villamejan Resumen de la línea: C.P. Santa Eulalia De Mérida (Pravia), Escoredo, Villafria, San Cristobal, Villavaler Villamuñin, La Barraca, Villamejan, Villavaler, Inclan, 2 Al Lomparte (villavaler), Pravia Selgas, El Caliero Inclan Selgas 25 Lg Selgas Arriba (selgas), Pravia El Caliero 18 Cs Caliero (selgas), Pravia Sentido: Pravia Horario de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús 11 paradas Pravia Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA -

Asturias) (1940)

GEOGRAFIA MÉDICA DE PRAVIA (ASTURIAS) (1940) Francisco Feo Parrondo Universidad Autónoma de Madrid* RESUMEN A lo largo del siglo XIX y primer tercio del XX proliferaron las geografías médicas sobre municipios españoles elaboradas por médicos que ejercían su profesión en los mismos. La Geografía Médica de Pravia (1940) analiza de forma pormenorizada la situación demográfi ca, social, económica y sanitaria de este municipio, la infl uencia de los factores físicos y humanos para concluir con una revisión somera de las principales enfermedades que afectaban a los habitantes. Palabras clave: Geografía médica, sociedad, economía, población, epidemias. Medical geography in Pravia (Asturias) (1940) ABSTRACT Throughout the nineteenth century and the third of the twentieth century medical geographies proliferated in Spanish municipalities, developed by doctors who practiced doctors who practiced their professions there. The Medical Geography of Pravia (1940) analyses in a precise way the demographic, social, economy and sanitary situation of this district, the infl uence of physical and human factors. Finally there have been examined the main diseases affecting its in habitants at that time. Keywords: Medical Geography, society, economy, population, epidemics. 1. INTRODUCCIÓN Y FUENTES A lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX fueron abundantes en España los estudios de geografías médicas que tienen un interés notable no solo para los estudiosos de la Medicina o de la Geografía sino también para conocer aspectos demográfi cos, sociales, agrarios, etc., haciendo especial hincapié en las relaciones entre el medio físico y social y el estado de la salud de la zona estudiada1. En la paulatina crisis de las geografías médicas va a jugar un papel decisivo que el enfoque higienista entra en claro retroceso a fi nales del siglo XIX siendo reemplazado paulatinamente por el bacteriológico, innovador y apoyado en el prestigio del triunfo de las vacunaciones (Olivera, Fecha de recepción: 10 de febrero de 2012. -

Plan Operativo De Desarrollo Rural Del Bajo Nalón 2015-2020

Plan Operativo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón 2015-2020 Anexo I ESTRATEGIA LEADER 2015-2020 Adaptación al proceso de concertación Aprobación inicial 10/11/2015 Aprobación final 13/04/2016 Abril 2016 Plan Operativo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón 2015-2020 2 Plan Operativo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón 2015-2020 Documento elaborado por Universidad de Oviedo y GDR Bajo Nalón Felipe Fernández García. Coordinador. Universidad de Oviedo. Daniel Herrera Arenas. Becario. Universidad de Oviedo. David Olay Varillas. Becario. Universidad de Oviedo. Cristina Fernández Bustamante. Becaria. Universidad de Oviedo. Beatriz Arango Fernández- Becaria. Universidad de Oviedo. Tomás Ramón Álvarez – Alumno en prácticas del Máster en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación. Universidad de Oviedo. Verónica Gilsanz Rodríguez- Administrativa. Antonio Sánchez Galán- Técnico. Juan Antonio Lázaro Menéndez- Gerente. 3 Plan Operativo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón 2015-2020 4 Plan Operativo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón 2015-2020 0 INTRODUCCION ---------------------------------------------------------- 10 1 METODOLOGÍA ---------------------------------------------------------- 11 2 ANÁLISIS TERRITORIAL ---------------------------------------------- 16 2.1 DEFINICIÓN DE LA COMARCA ------------------------------------------------- 18 2.2 ESTRUCTURA TERRITORIAL --------------------------------------------------- 19 2.2.1 MEDIO FÍSICO.DATOS MEDIOAMBIENTALES ------------------- 19 2.2.1.1 RELIEVE ---------------------------------------------------------- -

Horario Y Mapa De La Ruta SALAS-PRAVIA De Autobús

Horario y mapa de la línea SALAS-PRAVIA de autobús SALAS-PRAVIA Pravia Ver En Modo Sitio Web La línea SALAS-PRAVIA de autobús (Pravia) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Pravia: 9:30 (2) a Salas: 12:30 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea SALAS-PRAVIA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea SALAS-PRAVIA de autobús Sentido: Pravia Horario de la línea SALAS-PRAVIA de autobús 35 paradas Pravia Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes Sin servicio martes Sin servicio Salas - Plaza Veiga Del Rey 30 Cl Veiga Del Rey, Salas miércoles Sin servicio Villamar jueves 9:30 8 Lg Villamar Abajo, Salas viernes Sin servicio Camuño sábado Sin servicio 38 Bo Camuño, Salas domingo Sin servicio Priero 23 Lg Priero, Salas Priero - Cruce La Peña 9 Lg Priero, Salas Información de la línea SALAS-PRAVIA de autobús Dirección: Pravia La Retuerta Paradas: 35 Duración del viaje: 75 min El Barrio Resumen de la línea: Salas - Plaza Veiga Del Rey, 16 Lg Barrio,el, Salas Villamar, Camuño, Priero, Priero - Cruce La Peña, La Retuerta, El Barrio, Mallecina, La Puerta, La Arquera - Mallecina La Barrera, La Arquera - El Lugar De Abajo, Malleza - 2 Lg Mallecina, Salas El Puñil, Malleza - La Plazuela, Malleza - Escuelas, La Granja, Puente La Tienda, Cordovero, La Castañal, La Puerta La Castañal, Cordovero, Puente La Tienda, La 12 Al Puerta La, Salas Calzada, Cruce Vegafriosa, Vegafriosa. Pueblo, Puentevega. Pueblo, Puentevega - Cruce La Debesa, La Arquera - La Barrera Quintana, Las Tablas, La Torre De Arango, Arborio 39 Lg Arquera,la, Salas (Cruce Rebiriña), Arborio - La Pandiella, Arborio - Cruce San Pelayo, Cañedo (Pueblo), Plaza Conde De La Arquera - El Lugar De Abajo Guadalhorce (Pravia), Avda. -

Horario Y Mapa De La Ruta 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA

Horario y mapa de la línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA de autobús 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA Corias Ver En Modo Sitio Web La línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA de autobús (Corias) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Corias: 15:00 - 16:00 (2) a Pravia: 9:00 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA de autobús Sentido: Corias Horario de la línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA 11 paradas de autobús VER HORARIO DE LA LÍNEA Corias Horario de ruta: lunes Sin servicio Avda. Carmen Miranda (Pravia) martes Sin servicio 25 Av Carmen Miranda, Pravia miércoles Sin servicio C.P. Santa Eulalia De Mérida (Pravia) 5 Cl Pico Lin De Cubel, Pravia jueves 15:00 - 16:00 Forcinas De Abajo viernes 15:00 - 16:00 12 Al Forcinas (pravia), Pravia sábado Sin servicio Forcinas De Arriba domingo Sin servicio 84 Al Forcinas (pravia), Pravia La Campa 94 Al Forcinas (pravia), Pravia Información de la línea 051-001/R-125 CORIAS- Puente De Quinzanas PRAVIA de autobús 29 Cs Vegañan (corias), Pravia Dirección: Corias Paradas: 11 Quinzanas (Enlace) Duración del viaje: 35 min 17 Cs Quinzanas (quinzanas), Pravia Resumen de la línea: Avda. Carmen Miranda (Pravia), C.P. Santa Eulalia De Mérida (Pravia), Cruce Cabañas De Abajo Forcinas De Abajo, Forcinas De Arriba, La Campa, Puente De Quinzanas, Quinzanas (Enlace), Cruce Palla Cabañas De Abajo, Palla, Corias, Luerces 6 Cs Palla (corias), Pravia Corias -

Huerto Escolar SEAN COMO HACER UN HUERTO ESCOLAR

huerto escolar SEAN COMO HACER UN HUERTO ESCOLAR Rogelio Medina Rubio EKPERIEnCIflS DE HUERTOS ESGCLORES EU ASTURIAS SERUICIO ESCOLAR DE AUMENTACION V NUTRICION DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ediciones EDALNU General Martínez Campos, 14 - Madrid-10 Imprime Industrias Gráficas CARO - Isabelita Usera, 80 Dep. Leg. M. 6.622 - 1966 Introducción JAESPONDIENDO a la inquietud, de la Jefatura Central del SEAN, expuesta en la III Reunión Nacional de Delegados Provinciales (25-30 de abril 1960), de estimar la unidad educativa del Huerto Escolar como base del Programa en desarrollo de Educación en Alimentación y Nutrición para fomentar la producción local de alimentos protector&s a nivel escolar y familiar, contribuyendo a introducir, entre otras ventajas, nuevos y mejores hábi tos nutricionales, la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, a través de su Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición y en estrecha cooperación con los Servicios Agropecuarios de la Excelentísima Diputación Provincial, cuyo concurso técnico fue solicitado, y con el Excelentísi mo Ayuntamiento de Pravia, inició en las escuelas de este Municipio una experiencia sobre Huertos Escolares. 'A/O pretendemos fundamentar una institución escolar ’ tan perfectamente encajada en el marco rural espa ñol, y que por su naturaleza ha de ser bien estimada por las familias campesinas, al mismo tiempo que es excelente medio didáctico de vitalización de la escuela rural y de religación del hombre al campo. Pretendemos, sencilla mente, exponer las líneas de orientación y planificación del trabajo llevado a cabo para su implantación, y los resultados concretos de la experiencia del funcionamiento de los Huertos Escolares en algunos Concejos asturianos (sin sentar, aún, definitivos juicios de valor). -

Villavaler-Pravia (I.E.S

Horario y mapa de la línea VILLAVALER-PRAVIA (I.E.S. DE PRAVIA) de autobús Villavaler-Pravia (I.E.S. de Pravia) Ver En Modo Sitio Web El autobús línea Villavaler-Pravia (I.E.S. de Pravia) tiene 2 ruta. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Pravia: 8:25 (2) a Villavaler: 14:15 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea VILLAVALER-PRAVIA (I.E.S. DE PRAVIA) de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea VILLAVALER-PRAVIA (I.E.S. DE PRAVIA) de autobús Sentido: Pravia Horario de la línea VILLAVALER-PRAVIA (I.E.S. DE 9 paradas PRAVIA) de autobús VER HORARIO DE LA LÍNEA Pravia Horario de ruta: lunes Sin servicio Villavaler martes 8:25 26 Lg Palacion (villavaler), Pravia miércoles 8:25 Folgueras (Pueblo) 76A Lg Folgueras (folgueras), Pravia jueves 8:25 Las Piñeras viernes Sin servicio 15 Lg Piñeras, Las (cordovero) sábado Sin servicio Vegafriosa. Pueblo domingo Sin servicio 1 Al Vegafriosa (folgueras), Pravia Puentevega. Pueblo 6 Cs Caunedo (arango), Pravia Información de la línea VILLAVALER-PRAVIA (I.E.S. Prada DE PRAVIA) de autobús Dirección: Pravia Arborio (Cruce Rebiriña) Paradas: 9 Duración del viaje: 35 min Cañedo (Pueblo) Resumen de la línea: Villavaler, Folgueras (Pueblo), 22 Lg Cañedo (pravia), Pravia Las Piñeras, Vegafriosa. Pueblo, Puentevega. Pueblo, Prada, Arborio (Cruce Rebiriña), Cañedo I.E.S. De Pravia (Pueblo), I.E.S. De Pravia 8 Cl Martinez Tena, Pravia Sentido: Villavaler Horario de la línea VILLAVALER-PRAVIA (I.E.S. DE 9 paradas PRAVIA) de autobús VER HORARIO DE LA LÍNEA Villavaler Horario de ruta: lunes Sin servicio I.E.S. -

2011-13049.Pdf

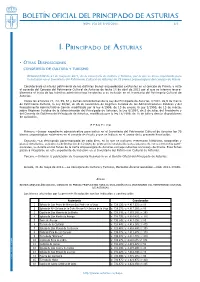

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS NÚM. 154 DE 5-VII-2011 1/3 I. Principado de Asturias • OTRAS DISP O SICI O NES CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 75 bienes arqueológicos del concejo de Pravia. Considerando el interés patrimonial de los distintos bienes arqueológicos existentes en el concejo de Pravia, y visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 14 de abril de 2011 por el que se informa favora- blemente el inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. Vistos los artículos 22, 24, 59, 62 y demás concordantes de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones de aplicación, RESUELVO Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias los 75 bienes arqueológicos existentes en el concejo de Pravia y que se indican en el anexo de la presente Resolución. -

Disposición 4831 Del BOE Núm. 79 De 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 79 Martes 2 de abril de 2019 Sec. I. Pág. 34003 I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4831 Decreto 18/2019, de 1 de abril, de convocatoria de elecciones a Parroquias Rurales del Principado de Asturias. PREÁMBULO El artículo 199.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que el régimen electoral de los órganos de las entidades locales de ámbito territorial inferior al Municipio será el que establezcan las Leyes de las Comunidades Autónomas que las instituyan o reconozcan. Por acuerdo de la Junta Electoral Central 3/2019, de 23 de enero, se ha señalado que «en los casos en los que las Comunidades Autónomas asuman la competencia de creación de nuevas entidades territoriales cuya composición y organización requiera la celebración de elecciones, es la Comunidad Autónoma la que asume las competencias en materia de convocatoria y gestión de los comicios correspondientes, todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación con la Administración General del Estado cuando el proceso electoral coincida con otros procesos convocados por esta última». A tal efecto, y en virtud de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de acuerdo con el artículo 11.10 en relación con el artículo 6 de su Estatuto de Autonomía, se aprobó la Ley del Principado de Asturias 11/1986, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad jurídica de la Parroquia Rural, entendida esta como entidad local inframunicipal dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. -

Aproximación a Las Tipologías De Las Zonas Rurales De Asturias

APROXIMACIÓN A LAS TIPOLOGÍAS DE LAS ZONAS RURALES DE ASTURIAS COMISIONADO PARA EL RETO DEMOGRÁFICO DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Oviedo, 10 de Mayo de 2021 Gobierno del Principado de Asturias COMISIONADO PARA EL RETO DEMOGRÁFICO DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3 2. ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 4 3. ¿POR QUÉ UNA ZONIFICACIÓN DE LAS ZONAS RURALES? .................................................................. 5 4. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA AGRICULTURA: HACIA UNA AGRICULTURA FUNCIONAL ........... 6 5. METODOLOGÍA .................................................................................................................................... 9 5.1. Zonificación por parroquias.......................................................................................................... 9 5.2. Los criterios de la ley 45/2007 y su necesaria reinterpretación ................................................ 12 5.2.1. Artículo 10 de la Ley 45/2007 .............................................................................................. 12 5. 2.2. Medio físico y hábitat ......................................................................................................... 13 5.2.3. El “accidente urbano”: vinculación -

Pdf Noticias Históricas Del Concejo De Pravia, Escritas Por D. Antonio Juan

TOMO LVIII. Abril, 1911. CUADERNO IV. BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA INFORMES i NOTICIAS HISTÓRICAS DEL CONCEJO DE PRAVIA escritas por £>. Antonio Juan de Banzes y Valdés, Juez Noble, Procurador General y Síndico Personero de el Común, que fué repetidos años en él, v al presente Montero Maior de su Partido de las Riveras. Dedícalas á la Real Academia de la Historia.—Ano de iSoó (i). Dedicatoria. Tal dual sea el mérito de estas noticias históricas de.el Con- cejo de Pravia, no puedo menos de dedicarlas á la Real Acade mia de la Historia Española; pues así como todas las cosas bus can su centro, así también esta obra, como perteneciente al des- • tino de tan famoso Instituto, naturalmente se inclina á su origi nal, con tanta fuerza como el imán se dirige al polo. Ni me es absolutamente preciso que este Real Cuerpo acete, ni aun ten ga noticia de mi trabajo; es más desinteresado mi modo de pen sar, quando sólo pretendo pagar lo que debo á mi Patria. Viva (i) En la sesión del 17 de Marzo del presente año 1911, acordóla Academia la publicación de estas Noticias históricas, que posee manus critas en su Biblioteca con la signatura B iy$. Conforme á este acuerdo, las presentamos por vía de Informe en el BOLETÍN, conservando la trans cripción del original, en cuanto no perjudica á la imprescindible claridad y fácil inteligencia de su lectura.—Nota de.la R. TOMO LVIII. 15 238 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA esta Real Asamblea de la sabiduría española, para que revívan los siglos más remotos, y aun para precaver los corrientes de las injurias del olvido, como se lo suplica al Todopoderoso su más afectísimo servidor, Q.