Berg - Mises Au Point Jacques Amblard

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

January 19, 2020 Luc De Wit 3:00–4:40 PM

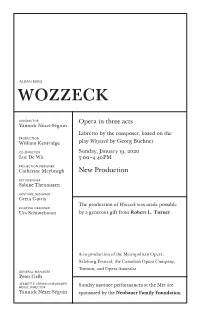

ALBAN BERG wozzeck conductor Opera in three acts Yannick Nézet-Séguin Libretto by the composer, based on the production William Kentridge play Woyzeck by Georg Büchner co-director Sunday, January 19, 2020 Luc De Wit 3:00–4:40 PM projection designer Catherine Meyburgh New Production set designer Sabine Theunissen costume designer Greta Goiris The production of Wozzeck was made possible lighting designer Urs Schönebaum by a generous gift from Robert L. Turner A co-production of the Metropolitan Opera; Salzburg Festival; the Canadian Opera Company, Toronto; and Opera Australia general manager Peter Gelb jeanette lerman-neubauer music director Sunday matinee performances at the Met are Yannick Nézet-Séguin sponsored by the Neubauer Family Foundation 2019–20 SEASON The 75th Metropolitan Opera performance of ALBAN BERG’S wozzeck conductor Yannick Nézet-Séguin in order of vocal appearance the captain the fool Gerhard Siegel Brenton Ryan wozzeck a soldier Peter Mattei Daniel Clark Smith andres a townsman Andrew Staples Gregory Warren marie marie’s child Elza van den Heever Eliot Flowers margret Tamara Mumford* puppeteers Andrea Fabi the doctor Gwyneth E. Larsen Christian Van Horn ac tors the drum- major Frank Colardo Christopher Ventris Tina Mitchell apprentices Wozzeck is stage piano solo Richard Bernstein presented without Jonathan C. Kelly Miles Mykkanen intermission. Sunday, January 19, 2020, 3:00–4:40PM KEN HOWARD / MET OPERA A scene from Chorus Master Donald Palumbo Berg’s Wozzeck Video Control Kim Gunning Assistant Video Editor Snezana Marovic Musical Preparation Caren Levine*, Jonathan C. Kelly, Patrick Furrer, Bryan Wagorn*, and Zalman Kelber* Assistant Stage Directors Gregory Keller, Sarah Ina Meyers, and J. -

Deutsche Nationalbibliografie 2012 T 12

Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2012 T 12 Stand: 19. Dezember 2012 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2012 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-ReiheT12_2012-3 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -

Decca Discography

DECCA DISCOGRAPHY >>V VIENNA, Austria, Germany, Hungary, etc. The Vienna Philharmonic was the jewel in Decca’s crown, particularly from 1956 when the engineers adopted the Sofiensaal as their favoured studio. The contract with the orchestra was secured partly by cultivating various chamber ensembles drawn from its membership. Vienna was favoured for symphonic cycles, particularly in the mid-1960s, and for German opera and operetta, including Strausses of all varieties and Solti’s “Ring” (1958-65), as well as Mackerras’s Janá ček (1976-82). Karajan recorded intermittently for Decca with the VPO from 1959-78. But apart from the New Year concerts, resumed in 2008, recording with the VPO ceased in 1998. Outside the capital there were various sessions in Salzburg from 1984-99. Germany was largely left to Decca’s partner Telefunken, though it was so overshadowed by Deutsche Grammophon and EMI Electrola that few of its products were marketed in the UK, with even those soon relegated to a cheap label. It later signed Harnoncourt and eventually became part of the competition, joining Warner Classics in 1990. Decca did venture to Bayreuth in 1951, ’53 and ’55 but wrecking tactics by Walter Legge blocked the release of several recordings for half a century. The Stuttgart Chamber Orchestra’s sessions moved from Geneva to its home town in 1963 and continued there until 1985. The exiled Philharmonia Hungarica recorded in West Germany from 1969-75. There were a few engagements with the Bavarian Radio in Munich from 1977- 82, but the first substantial contract with a German symphony orchestra did not come until 1982. -

20 Jahre Bayerisches Staatsballett!

2 2009 JOURNALDie Münchner Opernfreunde 28. Jahrgang 20 Jahre Bayerisches Staatsballett! it einer spektakulären Urauf- füllen.“ Ähnlich hatte es kurz zuvor Sein Büro liegt schräg gegenüber vom führung des tschechischen auch Ivan Liška bei der Pressekonfe- großen Ballettprobensaal im ersten MChoreografen Jiří Kylián er- renz formuliert und betont, wie toll Stock des Probenhauses am Platzl. Ei- öff net Ivan Liška am 3. Mai die Ballett- es sei, drei verschiedene Besetzungen nen Großteil ihrer Zeit verbringen die festwoche 2009. Zugleich leitet die am- Tänzer hier, und so hört man gerne, bitionierte Ballettproduktion Zugvögel dass die vielschichtige Jubiläumspla- – ein für das ganze Haus auch logistisch nung hie und da auch „hinter den Ku- überaus aufwendiges Gesamtkunst- lissen“ greift, wo demnächst z. B. die werk aus Tanz, Musik, Installation, Wände neu gestrichen werden sollen. Skulptur und Film - die Jubiläums- spielzeit 2009/2010 ein. Entscheidend An manchen Tagen geht es zu wie im für die Entwicklung der Kompanie, Taubenschlag. Für die Produktion von die heute zur ersten Liga der weltweit Staatsballett Bayerisches Foto: Zugvögel muss Sperls Mitarbeiterin im renommierten Ballettensembles ge- ganzen Haus koordinieren, was das hört, war 1988 der Beschluss der Bay- Zeug hält, denn an den Auff ührungs- erischen Staatsregierung, dem Ballett tagen wird nicht nur die Bühne be- der Bayerischen Staatsoper künstleri- spielt werden! Zum ersten Mal widmet sche Unabhängigkeit zu gewähren. Da- Jiří Kylián, der zu den kreativsten und mit stand Konstanze Vernon als erster künstlerisch vielseitigsten Choreo- Direktorin 1989/1990 die Gründung grafen des 20./21. Jahrhunderts zählt, und kulturpolitische Neuorientierung ein Werk einer anderen Kompanie als (mit einer Repertoirebreite zwischen „seinem“ Nederlands Dans eater. -

Genot English.Rtf

Massimiliano Génot Massimiliano Génot lives in Torino (Italy), where he gained his piano diploma at the age of sixteen, obtaining the highest possible grade at the “G. Verdi” Conservatoire under Gianni Sartorio. Although continuing to specialise in the piano, he also took a diploma in composition under the tuition of Gilberto Bosco and Riccardo Piacentini and concluded his classical studies, again with maximum grades. After being awarded the Diploma di Eccellenza upon completing a first specialisation course with Aldo Ciccolini at the Lorenzo Perosi Academy in Biella, he was admitted to the Higher Conservatoire in Geneva, where he continued his studies under Maria Tipo and gained the Premier Prix de Virtuosité , with a distinction. After obtaining the Diploma di Concertismo at the Santa Cecilia Music Foundation in Portogruaro with Piero Rattalino, he completed his training by following master classes at the Imola Academy, in particular the piano courses of Lazar Berman and those in performance history and theory under Piero Rattalino, with whom he also began researches into the historical development of piano technique. These studies led to the first ever recording of Carl Czerny’s School of Velocity op. 299 using the original metronome markings, paired with the Etudes op. 6 by Franz Liszt (Phoenix Classics). The CD was warmly received by the critics, winning several prizes and awards. Génot has gained prizes in numerous Italian and international competitions, including the 1994 Ferruccio Busoni Competition in Bolzano, and is engaged -

Sir Colin Davis Discography

1 The Hector Berlioz Website SIR COLIN DAVIS, CH, CBE (25 September 1927 – 14 April 2013) A DISCOGRAPHY Compiled by Malcolm Walker and Brian Godfrey With special thanks to Philip Stuart © Malcolm Walker and Brian Godfrey All rights of reproduction reserved [Issue 10, 9 July 2014] 2 DDDISCOGRAPHY FORMAT Year, month and day / Recording location / Recording company (label) Soloist(s), chorus and orchestra RP: = recording producer; BE: = balance engineer Composer / Work LP: vinyl long-playing 33 rpm disc 45: vinyl 7-inch 45 rpm disc [T] = pre-recorded 7½ ips tape MC = pre-recorded stereo music cassette CD= compact disc SACD = Super Audio Compact Disc VHS = Video Cassette LD = Laser Disc DVD = Digital Versatile Disc IIINTRODUCTION This discography began as a draft for the Classical Division, Philips Records in 1980. At that time the late James Burnett was especially helpful in providing dates for the L’Oiseau-Lyre recordings that he produced. More information was obtained from additional paperwork in association with Richard Alston for his book published to celebrate the conductor’s 70 th birthday in 1997. John Hunt’s most valuable discography devoted to the Staatskapelle Dresden was again helpful. Further updating has been undertaken in addition to the generous assistance of Philip Stuart via his LSO discography which he compiled for the Orchestra’s centenary in 2004 and has kept updated. Inevitably there are a number of missing credits for producers and engineers in the earliest years as these facts no longer survive. Additionally some exact dates have not been tracked down. Contents CHRONOLOGICAL LIST OF RECORDING ACTIVITY Page 3 INDEX OF COMPOSERS / WORKS Page 125 INDEX OF SOLOISTS Page 137 Notes 1. -

Deutsche Nationalbibliografie 2018 T 08

Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2018 T 08 Stand: 08. August 2018 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2018 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-201711171880 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -

College Voice Vol. 11 No. 13

Connecticut College Digital Commons @ Connecticut College 1987-1988 Student Newspapers 2-9-1988 College Voice Vol. 11 No. 13 Connecticut College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.conncoll.edu/ccnews_1987_1988 Recommended Citation Connecticut College, "College Voice Vol. 11 No. 13" (1988). 1987-1988. 10. https://digitalcommons.conncoll.edu/ccnews_1987_1988/10 This Newspaper is brought to you for free and open access by the Student Newspapers at Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in 1987-1988 by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact [email protected]. The views expressed in this paper are solely those of the author. THE CO E VOICE Volume XI, Number 13 Ad Fontes February 9, 1988 Union vote date is set security. " Ploof mentioned also the issues of by Thorn Pozen favoritism and job safery as priorities for the Editor-in-ehief union. After the January 26th hearing before the Na- Treasurer of the College, Richard Eaton, said tional Labor Relations Board (N.L.R.B.) in Han- that the College is committed to "doing what we ford, the Connecticut College Physical Plant and can to see to it that the employees make an Dining Services union election date has been set enlightened decision" at the union vote. l:e said for March 3rd, in Crozier-Williams. that between now and the election "the College The election will take place between 6:00 will be presenting the facts to the employees," A.M.-1:30 P.M. and 3:30-6:00 P.M. -

Livres Et Documents Sur Richard Wagner (1813-1883)

LIVRES ET DOCUMENTS SUR Richard WAGNER (1813-1883) (Mise à jour le 25 mars 2013) Médiathèque Musicale Mahler 11 bis, rue Vézelay – F-75008 Paris – (+33) (0)1.53.89.09.10 Médiathèque Musicale Mahler – Bibliographie Wagner / 2013 Livres et documents sur Richard Wagner (1813-1883) LIVRES A : Catalogues, catalogues d'expositions, programmes… 3 B : Ecrits de Richard Wagner, correspondance… 4 C: Biographies, études… 6 D : Ouvrages collectifs, colloques, symposiums… 15 E : Revues… 16 G : Analyses d'œuvres… 17 Wagner dans les ouvrages thématiques… 23 Wagner dans les biographies d'autres compositeurs… 32 PARTITIONS 36 ENREGISTREMENTS SONORES 41 REVUES 64 FONDS D'ARCHIVES 66 ARCHIVES NUMÉRISÉES 75 2 Médiathèque Musicale Mahler – Bibliographie Wagner / 2013 LIVRES BIOGRAPHIES DE RICHARD WAGNER A : catalogues… Bayreuth 1876-1976. - Bayreuth : Festspielleitung Bayreuth, 1976. - (BM WAG A14) Dossier Richard Wagner de Roger Commault. - . - (BM WAG A11 (Réserve)) Exposition Richard Wagner : Musée Galliéra, 24 juin-17 juillet 1966. - Paris : Musée Galliéra, 1966. - (BM WAG A13) Richard Wagner Kalender : Merkbüchlein über Richard Wagner's Leben, Werke und Wirken für alle Tage des Jahres. - Wien : Fromme, 1882. - (BM WAG A5 (Réserve)) Richard Wagners photographische Bildnisse. - München : Bruckmann, 1908. - (BM WAG A7) Wagner e Venezia : catalogo della mostra, Palazzo Vendramin-Calergi, 13 febbraio - 31 luglio 1983. - Venezia : Palazzo Vendramin-Calergi, 1983. - (BM WAG A10) ALLGEMEINER RICHARD-WAGNER-VEREIN. - Bayreuther Taschenkalender für das Jahr 1885. - München : Schmid, 1885. - (BM WAG A5 (Réserve)) ALLGEMEINER RICHARD-WAGNER-VEREIN. - Bayreuther Taschenkalender für das Jahr 1886. - München Leipzig : Schmid : Leede, 1886. - (BM WAG A5 (Réserve)) ASSOCIAZIONE RICHARD WAGNER DI VENEZIA. - Venezia per Wagner : progetto per la fondazione a Venezia di un museo e di un centro internazionale di studi e di ricerche dedicati a Richard Wagner. -

Building a Library

BUILDING A LIBRARY All selections were made from recordings available in the UK at the time of the broadcast and are full price unless otherwise stated. CD Review cannot guarantee that they have not subsequently been deleted. KEY: CD = compact disc c/w = coupled with SIS = a recording which is only available through EMI’s Special Import Service IMS = a recording which is only available through Universal Classics' Import Music Service CONTENTS September 1999 – July 2000 .................................................................................................................................................................................. 3 September 2000 – July 2001 ................................................................................................................................................................................ 24 September 2001 – July 2002 ................................................................................................................................................................................ 46 September 2002 – July 2003 ................................................................................................................................................................................ 74 September 2003 – July 2004 ................................................................................................................................................................................ 98 September 2004 – July 2005 ............................................................................................................................................................................. -

Parsifal De Richard Wagner La Bayreuth

DRUMUL CĂTRE SPECTACOLUL IDEAL: PARSIFAL DE RICHARD WAGNER LA BAYREUTH LUCIAN SINIGAGLIA APOGEUL TEATRULUI ILUZIONIST Într-o lume prozaică, Wagner a dăruit lumii artistice şi, în egală măsură, şi-a dăruit lui însuşi teatrul iluziilor. Teatrul Festivalelor din Bayreuth a fost creat după ideile lui Wagner. Spre deosebire de ilustrul său susţinător, Ludwig al II-lea, care se zăvorâse într-un tărâm al himerelor, Wagner s-a dovedit a fi un om cu un simţ desăvârşit al realităţii. În 1876, din balconul templului artistic de pe Colina Verde, trompetele au intonat pentru prima oară un motiv muzical din Aurul Rinului, invitând publicul să asiste la prima execuţie integrală a Tetralogiei Inelul Nibelungului. Fig. 1 – Teatrul Festivalelor din Bayreuth. În lucrarea Das Kunstwerk der Zukunft (Opera de artă a viitorului, publicată în 1850), compozitorul a anticipat, prin proiecţia teoretică a construcţiei teatrale a viitorului, trăsăturile Teatrului Festivalelor de la Bayreuth. Unul dintre marile idealuri wagneriene, acela de a construi o sală cu cele mai bune caracteristici optice şi acustice, în care totul trebuie să slujească numai înţelegerii a ceea ce se întâmplă pe scenă, fusese îndeplinit. Menirea a fost aceea de „a-l determina pe spectator să se afunde în dramă, în timp ce actorii sunt absorbiţi de rolurile lor. În acest mod se vor prăbuşi frontierele teatrului, fapt care va determina revelarea spre public a ceea ce trăieşte şi respiră numai în opera de artă”1. 1 Richard Wagner, L'Oeuvre d'art de l'avenir, Paris, 1982, p. 88-91. STUDII ŞI CERCET. IST. ART., Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, T. -

De Muzikale Geschiedenis Van De Bayreuther Festspiele, Aflevering 23 De 80’Er Jaren Door Johan Maarsingh

De muzikale geschiedenis van de Bayreuther Festspiele, aflevering 23 De 80’er jaren door Johan Maarsingh In de jaren dat de Jahrhundert-Ring op het programma stond, bracht Bayreuth in 1978 een nieuwe productie van Der fliegende Holländer (dirigent: Dennis Russel Davies; regie Harry Kupfer) op de planken. De Holländer werd gezongen door de Amerikaanse bariton Simon Estes die in 1982 nog de rol van Amfortas in de Jahrhunderd-Parsifal zou spelen (https://youtu.be/3CWMbSSFeMo). In 1979 regisseerde Götz Friedrich (1930-2000) een nieuwe productie van Lohengrin. De dirigent die bij deze productie zijn debuut in Bayreuth maakte, was de Nederlander Edo de Waart. Zijn optreden bleef slechts beperkt tot één jaar. De laatste keer dat Lohengrin op het programma had gestaan was 1972 en veel musici hadden inmiddels het orkest verlaten. Er zat dus een orkest dat als geheel minder ervaring had met deze opera. De gekozen zangers zouden niet het verwachte niveau hebben, maar wel goede acteerprestaties hebben geleverd. Toch was Gerard Verlinden Peter Hofmann als Lohengrin in De Telegraaf van 27 juli 1979 erg enthousiast over het debuut van De Waart. Hij had het geheel helemaal in de hand en toen Peter Hofmann (1944-2010) in de rol van Lohengrin in de derde akte vermoeidheidverschijnselen kreeg, hield de dirigent het orkest in. Dit had hij die avond al eerder moeten doen om de sopraan Karan Armstrong (Else von Brabant) te ondersteunen. De Nederlandse radio liet Wagnerliefhebbers in de huiskamer niet meegenieten van deze voorstelling. Uit het verslag dat Hans Heg op maandag 30 juli 1979 voor De Volkskrant deed van de persconferentie na de première bleek dat de dirigent geen inbreng had gehad in de keuze van de zangers.