M Ignovillard (39)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

3B2 to Ps Tmp 1..94

1975L0271 — DE — 01.05.1993 — 012.001 — 1 Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen ►B RICHTLINIE DES RATES vom 28. April 1975 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Frankreich) (75/271/EWG) (ABl. L 128 vom 19.5.1975, S. 33) Geändert durch: Amtsblatt Nr. Seite Datum ►M1 Richtlinie 76/401/EWG des Rates vom 6. April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Richtlinie 77/178/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Entscheidung 77/3/EWG der Kommission vom 13. Dezember 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Entscheidung 78/863/EWG der Kommission vom 9. Oktober 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Entscheidung 81/408/EWG der Kommission vom 22. April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Entscheidung 83/121/EWG der Kommission vom 16. März 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Entscheidung 84/266/EWG der Kommission vom 8. Mai 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Entscheidung 85/138/EWG der Kommission vom 29. Januar 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Entscheidung 85/599/EWG der Kommission vom 12. Dezember 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Entscheidung 86/129/EWG der Kommission vom 11. März 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Entscheidung 87/348/EWG der Kommission vom 11. Juni 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Entscheidung 89/565/EWG der Kommission vom 16. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 JURA INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 - JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 39-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 39-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 39-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 39-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Milieux Aquatiques

Service Environnement et Espace Rural Répartition des territoires d'intervention du Pôle Eau - Milieux Aquatiques Ognon Doubs médian LE VERNOY AIBRE LAIRE DAMBENOIS NOMMAY SEMONDANS BETHONCOURT ALLENJOIE DESANDANS RAYNANS GRAND CHARMONT GEMONVAL BROGNARD VIEUX ECHENANS ISSANS ALLONDANS FESCHES LE CHARMONT SAINT CHATEL JULIEN LES DAMPIERRE MARVELISE ARCEY MONTBELIARD MONTBELIARD LES BOIS SAINTE SOCHAUX ETUPES BADEVEL DUNG SUZANNE EXINCOURT SAINTE PRESENTEVILLERS MARIE COURCELLES LES TAILLECOURT BONNAL ONANS MONTBELIARD CUBRIAL BART MONTENOIS ARBOUANS DASLE ABBENANS AUDINCOURT TRESSANDANS ACCOLANS GENEY BRETIGNEY BAVANS CUBRY BOURNOIS FAIMBE CUSE ET DAMPIERRE VOUJEAUCOURT ADRISANS BEUTAL SUR LE LOUGRES NANS ETRAPPE DOUBS ROUGEMONT VALENTIGNEY SELONCOURT VANDONCOURT MONTAGNEY ETOUVANS MEDIERE LONGEVELLE BERCHE SERVIGNEY MANCENANS GONDENANS UZELLE SUR LE LES MOULINS DOUBS SOYE COLOMBIER GOUHELANS FONTENELLE APPENANS LA PRETIERE FONTAINE MATHAY MONTBY BONDEVAL HÉRIMONCOURT GONDENANS ROMAIN SAINT MANDEURE ABBEVILLERS MONDON MONTBY BLUSSANGEAUX MAURICE COLOMBIER THULAY PUESSANS MESLIERES ECOT Moyenne vallée HUANNE-MONTMARTIN POMPIERRE BLUSSANS VILLARS MONTUSSAINT FONTAINE RANG ROCHES LES MESANDANS SUR DOUBS L'ISLE SOUS ECOT LES CLERVAL BOURGUIGNON BLAMONT VIETHOREY SUR LE AVILLEY TROUVANS OLLANS ROGNON SANTOCHE DOUBS SOURANS GLAY du Doubs RILLANS SAINT ECURCEY FLAGEY TALLANS VERGRANNE RIGNEY GEORGES BATTENANS GOUX LES BLARIANS L'HOPITAL ARMONT DANNEMARIE LES MINES DAMBELIN PONT DE AUTECHAUX BLAMONT GERMONDANS SAINT CLERVAL ROIDE LES GLAY CENDREY -

Doubs Schéma Régional Eolien | Liste Des Communes Du Doubs

Schéma Régional Éolienn | Liste des communes du Doubs Schéma Régional Eolien | Liste des communes du Doubs Abbans-Dessous La Bretenière Cussey-sur-Lison Gevresin Mamirolle Pierrefontaine-lès-Blamont Sauvagney Villers-Grélot Abbans-Dessus Bretigney Cussey-sur-l'Ognon Gilley Mancenans Pierrefontaine-les-Varans Scey-Maisières Villers-la-Combe Abbenans Bretigney-Notre-Dame Dambelin Glamondans Mancenans-Lizerne Pirey Séchin Villers-le-Lac Abbévillers Bretonvillers Dambenois Glay Mandeure Placey Seloncourt Villers-Saint-Martin Accolans Brey-et-Maison-du-Bois Dammartin-les-Templiers Glère Marchaux Plaimbois-du-Miroir Semondans Villers-sous-Chalamont Adam-lès-Passavant Brognard Dampierre-les-Bois Gondenans-les-Moulins Marvelise Plaimbois-Vennes Septfontaines Villers-sous-Montrond Adam-lès-Vercel Buffard Dampierre-sur-le-Doubs Gondenans-Montby Mathay Les Plains-et-Grands-Essarts Serre-les-Sapins Voillans Aibre Bugny Dampjoux Gonsans Mazerolles-le-Salin La Planée Servin Voires Aïssey Bulle Damprichard Gouhelans Médière Pointvillers Silley-Amancey Vorges-les-Pins Allenjoie Burgille Dannemarie Goumois Le Mémont Pompierre-sur-Doubs Silley-Bléfond Voujeaucourt Les Alliés Burnevillers Dannemarie-sur-Crète Goux-lès-Dambelin Mercey-le-Grand Pontarlier Sochaux Vuillafans Allondans Busy Dasle Goux-les-Usiers Mérey-sous-Montrond Pont-de-Roide Solemont Vuillecin Amagney By Deluz Goux-sous-Landet Mérey-Vieilley Les Pontets Sombacour Vyt-lès-Belvoir Amancey Byans-sur-Doubs Désandans Grand-Charmont Mésandans Pont-les-Moulins La Sommette Amathay-Vésigneux Cademène -

Note D'information

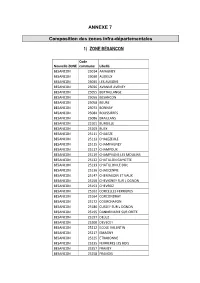

ANNEXE 7 Composition des zones infra-départementales 1) ZONE BESANCON Code Nouvelle ZONE commune Libellé BESANCON 25014 AMAGNEY BESANCON 25030 AUDEUX BESANCON 25035 LES AUXONS BESANCON 25036 AVANNE AVENEY BESANCON 25055 BERTHELANGE BESANCON 25056 BESANCON BESANCON 25058 BEURE BESANCON 25073 BONNAY BESANCON 25084 BOUSSIERES BESANCON 25086 BRAILLANS BESANCON 25101 BURGILLE BESANCON 25103 BUSY BESANCON 25111 CHALEZE BESANCON 25112 CHALEZEULE BESANCON 25115 CHAMPAGNEY BESANCON 25117 CHAMPOUX BESANCON 25119 CHAMPVANS LES MOULINS BESANCON 25132 CHATILLON GUYOTTE BESANCON 25133 CHATILLON LE DUC BESANCON 25136 CHAUCENNE BESANCON 25147 CHEMAUDIN ET VAUX BESANCON 25150 CHEVIGNEY SUR L OGNON BESANCON 25153 CHEVROZ BESANCON 25162 CORCELLES FERRIERES BESANCON 25164 CORCONDRAY BESANCON 25172 COURCHAPON BESANCON 25186 CUSSEY SUR L OGNON BESANCON 25195 DANNEMARIE SUR CRETE BESANCON 25197 DELUZ BESANCON 25200 DEVECEY BESANCON 25212 ECOLE VALENTIN BESANCON 25217 EMAGNY BESANCON 25225 ETRABONNE BESANCON 25235 FERRIERES LES BOIS BESANCON 25257 FRANEY BESANCON 25258 FRANOIS BESANCON 25265 GENEUILLE BESANCON 25287 GRANDFONTAINE BESANCON 25317 JALLERANGE BESANCON 25326 LANTENNE VERTIERE BESANCON 25328 LARNOD BESANCON 25332 LAVERNAY BESANCON 25368 MARCHAUX CHAUDEFONTAINE BESANCON 25371 MAZEROLLES LE SALIN BESANCON 25374 MERCEY LE GRAND BESANCON 25376 MEREY VIEILLEY BESANCON 25381 MISEREY SALINES BESANCON 25383 MONCLEY BESANCON 25397 MONTFERRAND LE CHATEAU BESANCON 25414 LE MOUTHEROT BESANCON 25427 NOIRONTE BESANCON 25429 NOVILLARS BESANCON 25438 OSSELLE ROUTELLE -

Projet D'aménagement Et De Développement

Plan local d’urbanisme de Mignovillard Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) Historique du PLU Approbation du PLU : 10 janvier 2011 Modification simplifiée n°1 : 7 décembre 2015 Modification simplifiée n°2 : 13 janvier 2017 Modification simplifiée n°3 : 26 mars 2019 Modification n°1 : 11 mars 2021 Commune de MIGNOVILLARD DEPARTEMENT DU JURA REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME APPROBATION 2a. PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable Vu pour être annexé à notre POS approuvé le 13 mai 1985 délibération en date de ce jour, Le Maire, Révision prescrite le 16 juillet 2003 (Nom prénom, Qualité) Pour copie conforme, Révision arrêtée le 30 mars 2009 Le Maire Révision approuvée le Document en date de janvier 2011 Richard BENOIT – Architecte-Urbaniste - Philippe GAUDIN – Paysagiste – Danièle GOUIN – Architecte d’Intérieur – SCM Atelier du Triangle Espace Entreprises Mâcon Loché - 128, rue Pouilly-Vinzelles – 71000 –MACON Tel : 03 85 38 46 46 – Fax : 03 85 38 78 20 – Mail : [email protected] SOMMAIRE SOMMAIRE 1 PRESENTATION GENERALE 1 LES GRANDS EQUILIBRES DU TERRITOIRE 2 1. LA PROTECTION DES ESPACES ENVIRONNEMENTAUX SENSIBLES 3 2. LA PROBLEMATIQUE AGRICOLE 5 3. PERMETTRE UN ACCROISSEMENT DE LA POPULATION ET ORGANISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN. 7 4. ACTIVITES 13 PRESENTATION GÉNÉRALE Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement, dans le respect des objectifs et des principes des articles L110 et L121.1. du Code de l’Urbanisme. -

Schéma Départemental D'alimentation En Eau Potable Du Doubs

décembre 2018 Version V1 Schéma départemental d’alimentation en eau potable du Doubs Phases 2 et 3 : Définition des actions à mener à l’échelle de l’EPCI et implications de la Loi NOTRé en termes d’eau potable EPCI : Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs Direction Est Agence Est 15 rue de Copenhague – Le Beverly 67300 SCHILTIGHEIM SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUBS PHASES 2 ET 3 : DEFINITION DES ACTIONS A MENER A L’ECHELLE DE L’EPCI ET IMPLICATIONS DE LA LOI NOTRE EN TERMES D’EAU POTABLE COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS VERSION V1 4.3.1 Autres facteurs de risques pour l’approvisionnement en eau potable ................ 29 SOMMAIRE 4.4 Programme d’actions proposées et hiérarchisation à l’échelle de la CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs ................................................... 30 Préambule ............................................ 4 4.4.1 Actions de protection et de diversification des ressources – actions D .............. 30 4.4.2 Actions d’amélioration de la qualité d’eau – actions Q .................................... 30 1.1 Contexte et objet de l’étude ..................................................................... 4 4.4.3 Actions sur le patrimoine – actions R ............................................................ 31 1.2 Objectifs de l’étude .................................................................................. 4 4.4.4 Actions d’amélioration du suivi et de la gestion des systèmes d’alimentation en 1.3 Délimitation des zones homogènes et principales caractéristiques .......... 6 eau – actions A ......................................................................................... 32 Enjeux d’actions à l’échelle de chacun 4.4.5 Synthèse des actions prioritaires à l’échelle de la CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs ............................................................................................. -

3B2 to Ps Tmp 1..96

1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Conseil Communautaire Du 21 Septembre À MIGNOVILLARD

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 – MIGNOVILLARD Etaient présents Votants : Catherine ROUSSET, Claude PARENT, Bernard MENU, Daniel MATHIEU, Gaston BAUD, Pierre BREGAND, Rachel BARTHELET, Emile GRESSET-BOURGEOIS, David ALPY, Fabienne SIMARD, Fabrice BOURGEOIS, Joël ALPY, Denis FOURNOL, Patrick DUBREZ, Laurent VACELET, Thierry GRAPPE, Jean-Paul LEBLOND, René BESSON, Jean- Noël FERREUX, Christophe DAMNON, Audrenne BEDEAU, Emmanuel FERREUX, Serge OUTREY, Thierry DAVID, Philippe DOLE, Florent SERRETTE, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, Carmen VALLET, Gérard MUGNIOT Jean-Yves QUETY, Jean-Marie CHAUVIN, Dominique FERREUX, Dominique CHAUVIN, Patrick PETETIN, Aurore BLONDEAU, Jean-Jacques DOLE, Yves LACROIX, Pierre TRIBOULET. Pouvoirs donnés : Jean-Marie GIROD à Lydie CHANEZ. Excusé(es) : Pascal PAGET, Etienne MARCHAND. Absent(es) : Didier CLEMENT, Christophe PETETIN, Sylvie SOUEF, Véronique ADAM. L’an deux mille quinze, le 21 septembre, le Conseil Communautaire s’est réuni à MIGNOVILLARD, sous la présidence de Monsieur Claude PARENT. Monsieur PARENT ouvre la séance et remercie la commune de Mignovillard pour son accueil. La séance débute par la validation à l’unanimité des membres présents du compte rendu de la séance du 29 juin 2015. Monsieur Pierrick Boisson, PB Assainissement est ensuite invité à présenter son parcours professionnel ainsi que de son entreprise et expliquer aux conseillers l’objet de ses interventions et le fonctionnement de son entreprise. Monsieur Pierre BREGAND donne également quelques éléments sur les raisons de ce nouveau fonctionnement. Les conseillers posent quelques questions mais il est convenu, étant donné l’ordre du jour important de cette séance, que Monsieur BOISSON revienne spécialement pour présenter son activité et sa façon de travailler plus en détails avec une présentation des documents et des méthodologies utilisés. -

RONDEFONTAINE N°2011090-0001 -Com25501 0

PRÉFECTURE DU DOUBS ARRÊTÉ n° 2011090-0001 -com25501 direction État des risques naturels et technologiques majeurs départementale de biens immobiliers situés sur la commune de RONDEFONTAINE des Territoires Doubs LE PRÉFET DU DOUBS CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR Service prévention des OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE risques, sécurité Unité prévention des Vu le code général des collectivités territoriales ; risques naturels et technologiques Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R125-23 à R 125-27 ; Vu les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ; Vu l'arrêté n°2006-2404-02377 en date du 24 avril 2006, relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de RONDEFONTAINE Vu l'arrêté n° 2011-089-0006 du 30 mars 2011 relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le département du Doubs ; Vu l'arrêté préfectoral n°2010-2212-05311 du 21 décembre 2010 portant délégation de signature à la directrice départementale des Territoires du Doubs pour tout acte relatif à l'information des acquéreurs et locataires en application de l'article L 125-5 du code de l'environnement ; Considérant que le nouveau zonage sismique réglementaire de la France -

Tourbières Et Lacs De La Montagne Jurassienne (Bassin Du Drugeon)

Bibliographie du site Ramsar "tourbières et lacs de la Montagne jurassienne (Bassin du Drugeon) ADAM O., 2002. Impact des produits de traitement du bois en scieries sur les biocénoses aquatiques – Approche autoécologique sur trois cours d’eau du Haut-Doubs (Bief Belin, Drésine, Drugeon). Mémoire DESS ADAM O., 2008. Impact des produits de traitement du bois sur les amphipodes Gammarus pulex (L.) et Gammarus fossarum (K.) : approche chimique, hydro-écologique et écotoxicologique. Travaux de thèse , ADRIAENS A., 1997. Etude de la végétation et perspectives de gestion de la réserve naturelle volontaire de Prénovel, Espace nature, 43p ADRIAENS A., 2001. Etude des habitats naturels des lacs et tourbières du Trouillot, des Chasaux et du Canton des Croix. Parc naturel régional du Haut-Jura, Direction Régionale de l'Environnement de Franche-Comté. Adriaens A., 2002. Etude des habitats naturels des tourbières du lac de Remoray, des Granges- Sainte-Marie. Espace Nature. AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, 2009. Etude des lacs du réseau de contrôle de surveillance du District Rhône – Méditerranée – Lac des Rousses – Qualité physicochimique (synthèse 2008) – AGENCE DE L’EAU RMC, GREBE, 2008. Etude paléolimnologique sur 8 lacs du district Rhône- Méditerrannée – Mise en place d’éléments de référence pour les lacs des 9 couleurs, d’Antenne, de AGENCE DE L’EAU RMC, STE, 2010. Etude des plans d’eau du programme de surveillance des bassins Rhône-Méditerrannée et Corse – Lac de Remoray (25) – Rapport de données brutes – Suivi ALAMAN A., 2014. Diagnostic hydroécologique des tourbières et des ruisseaux du site NATURA 2000 « Lac et tourbière de Malpas, les Prés Partot et le Bief Belin. -

Boisements – Planche Générale

fontaine du Cernois 45 43 256 44 7 259 41 46 254 42 47 258 80 48 58 39 40 38 59 49 BIEF-DU-FOURG DE 257 34 C O M M U N E Planche 2 37 54 50 61 35 62 GRANDE SAIGNE 63 228 36 17 18 53 255 79 1 51 8 6 33 60 55 78 65 E N U M M O C 32 64 15 52 57 DE 19 BONNEVAUX 16 30 77 20 31 66 14 21 76 56 108 10 13 PRÉS NEUFS 1 12 84 11 29 7 2 LES BATTEURS 86 67 68 8 107 105 85 6 7 1 111 102 229 75 3 8 103 104 9 22 28 74 110 230 226 101 4 6 27 73 25 26 112 69 7 5 231 227 106 100 9 b 99 109 a 6 93 23 JEUNE BOIS AU BATTEUR 70 113 71 90 114 b 24 224 (Doubs) 91 223 118 98 92 Frasne 72 BIEF-DU-FOURG 10 DE 5 2 6 a c 115 COMMUNE à c n ° 1 222 96 95 94 119 225 117 N a z e r o y 218 116 97 c 221 219 260 AC120 269 Fort-Bonnet de à 194 220 262 Petit-Villard b 202 SAIGNE ADENET FORT BONNET 195 244 n ° 3 5 SEIGNE DU SEIGNAUX C O M M U N E d'exploitation 193 DE AUX ETARPOIS 196 BONNEVAUX 250 201 192 4 2 5 5 (DOUBS) 1 203 252 de 4 204 191 253 217 200 264 c départementale 205 197 11 198 190 247 206 5 245 29 a 216 246 125 FOURG DE MARCHE a 207 188 R o u t e 187 215 AU COMMONET 208 189 C h e m i n 186 Planche 1 14 b b 13 Bonnevaux ZL 199 2 a 30 185 43 26 127 27 28 214 28 b 126 184 25 232 2 12 128 à 24 23 b SEIGNE SALINS 22 21 11 6 1 3 48 2 233 20 n ° 1 0 183 49 19 C h e m i n 9 18 213 d'exploitation 129 27 234 a 10 b 13 33 3 N o z e r o y a 3 n ° 9 1 AU BONNET L o u s a n n e 47 235 236 1 31 SEIGNE ARDENET n ° 1 26 b de b à 14 a a 29 DE BIEF-DU-FOURG 41 C O M M U N E n ° 1 6 CREUX AUX LOUPS d'Arbois d'exploitation 181 AUX PALLUS d'exploitation C h e m i n 19 C h e m i n