Le Cheval Sculpté À Versailles : Une Image Du Pouvoir ?

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ACP Spire May2019.Pdf

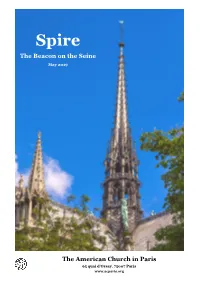

Spire The Beacon on the Seine May 2019 The American Church in Paris 65 quai d’Orsay, 75007 Paris www.acparis.org Please help recycle this publication. When you’re through reading it, instead of tossing it in the bin, return it to the Welcome desk or Foyer. In this issue Thoughts from The Rev. Dr. Scott Herr 3 Bible readings for May 4 Spring retreat at Abbaye-Fleury, by Rev. Tim Vance 5 Prayer ministry, by TL Valluy 6 Notre Dame, by Rebecca Brite 7 Alpha success, by Lisa Prevett 9 Body of Christ: What’s up in Paris, by MaryClaire King 10 What’s up in Paris: May event listings, by Karen Albrecht 11 Sunday Atelier Concert Series, by Fred Gramann 12 Silence: The Christian stranger in Japan, by David Jolly 13 Recipe for a successful Easter breakfast, by Mary Hovind 14 The AFCU meets in Paris 15 ACP Taizé Thursdays, by Julia Metcalf 17 ACP Youth Program Concerts, by Sara Barton 19 The Nabis and decoration, by Karen Marin 21 May ACP calendar, by John Newman 22-23 ACP volunteer opportunities 23 The spire of the Notre Dame, as it was. Note the rescued rooster (the so-called “spiritual lightning rod”) and the bronze statues of the apostles, including that of Thomas the Apostle (his back to the viewer), with the features of restorer Eugène Viollet-le-Duc. Read more in our story on page 7. Photo: ©CreativeMarket 2 ACP Spire, May 2019 Thoughts from The Rev. Dr. Scott Herr Senior Pastor Dear Members and Friends of the ACP, Grace, mercy and peace response recognizing that although we are a different “part” to you in these first weeks of the holy catholic Church, nevertheless we are brothers of Eastertide. -

Un Musée Révolutionnaire Le Musée Des Monuments Français D’Alexandre Lenoir

Un Musée révolutionnaire Le musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir Musée du Louvre Églises St-Eustache / St-Roch / St-Sulpice Le musée des Monuments français, The Museum of French Monuments, aujourd’hui tombé dans l’oubli, connut now forgotten, had during the French sous la Révolution française un destin Revolution an exceptional destiny. exceptionnel. Located close to Saint-Germain-des-Prés, Situé non loin de Saint-Germain-des-Prés, in the convent of the Petits-Augustins, dans le couvent des Petits-Augustins, le musée ouvre ses portes en 1795 grâce the museum opens its doors in 1795 thanks à l’engagement d’un jeune peintre. to the commitment of a young painter. Soucieux de préserver les œuvres As he wanted to preserve the confiscated saisies dans les églises, suite à artworks in churches, Alexandre Lenoir la confiscation des biens du clergé, (1761-1839) contributed to preserve many Alexandre Lenoir (1761-1839) contribue tombs and statues. The exhibition, in a à préserver de nombreux tombeaux et chronological, scientific and romantic course, statues de culte. La présentation knew a huge success with the public from all de ces vestiges, selon un parcours over Europe. chronologique, savant et romantique, connait un immense succès auprès At the closing of the museum in 1816, its du public qui accourt de toute l’Europe pour le visiter. collections are scattered: artworks are sent to the Louvre or are replaced in the churches of À la fermeture du musée en 1816, ses Paris. Some find their original building, others, collections sont dispersées : les œuvres often after the destruction of their monastery sont envoyées au Musée du Louvre ou or church, are assigned to remaining places. -

Louis XIV: Art As Persuasion Supporting the Dominance of France in 17Th Century Europe

Lindenwood University Digital Commons@Lindenwood University Student Research Papers Research, Scholarship, and Resources Fall 11-30-2010 Louis XIV: Art as Persuasion Supporting the Dominance of France in 17th Century Europe Matthew Noblett [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lindenwood.edu/student-research-papers Part of the Arts and Humanities Commons Recommended Citation Noblett, Matthew, "Louis XIV: Art as Persuasion Supporting the Dominance of France in 17th Century Europe" (2010). Student Research Papers. 1. https://digitalcommons.lindenwood.edu/student-research-papers/1 This Research Paper is brought to you for free and open access by the Research, Scholarship, and Resources at Digital Commons@Lindenwood University. It has been accepted for inclusion in Student Research Papers by an authorized administrator of Digital Commons@Lindenwood University. For more information, please contact [email protected]. Louis XIV: Art as Persuasion Supporting the Dominance of France in 17th Century Europe Matthew D. Noblett 11/30/10 Dr. James Hutson ART 55400.31 Lindenwood University Noblett 1 In 17th century France there was national funding combined with strict controls placed on the arts and all areas of the administration of Louis XIV. This was imperative to present the country as one of the greatest European powers of its time. It was done by creating personas of Louis as the Sun King, sole administrator of France or “'L'etat c' est moi” (I am the State) and conqueror. All were reinforced and often invented in rigid confines through state funded propaganda. His name has become synonymous with the French arts of the 17th century through significant investments in all forms of media, from poetry, music and theatre to painting, sculpture and architecture. -

Cover Hubert Le Sueur Hercules and Telephus.Indd

benjamin proust fine art limited london benjamin proust fine art limited london attributed to HUBERT LE SUEUR Paris, 1580–1658 hercules and telephus circa 1630 Bronze 39.4 x 15.9 x 12.4 cm Inventory mark ‘8’ in red paint on lion skin tail provenance Most probably, François Le Vau (1613–1676), ‘Maison du Centaure’, 45 Quai de Bourbon, Paris, until his death; Most probably, Louis, Grand Dauphin de France (1661–1711), Château de Versailles, from at least 1689 and until his death, when sold; Most probably, Jean-Baptiste, Count du Barry (1723–1794), Paris; His sale, 21 November 1774, lot 142; Noble private collection, Provence, France, until 2017 comparative literature F. Souchal, Les Frères Coustou, Paris, 1980 G. Bresc-Bautier, ‘L’activité parisienne d’Hubert Le Sueur sculpteur du roi (connu de 1596 à 1658)’, in Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, 1985, pp. 35–54 C. Avery, ‘Hubert Le Sueur, the ‘Unworthy Praxiteles’ of King Charles I’, in Studies in European Sculpture II, London, 1988, pp. 145–235 J. Chlibec, ‘Small Italian Renaissance Bronzes in the Collection of the National Gallery in Prague’, in Bulletin of the National Gallery in Prague, III-IV (1993–94), pp. 36–52 A. Gallottini (ed.), ‘Philippe Thomassin: Antiquarum Statuarum Urbis Romae Liber Primus (1610–1622)’, in Bollettino d’Arte, 1995, pp. 21–23 S. Castelluccio, ‘La Collection de bronzes du Grand Dauphin’, in Curiosité: Édutes d’histoire de l’art en l’honneur d’Antoine Schnapper, Paris, 1998, pp. 355–63 S. Baratte, G. Bresc-Bautier et al., Les Bronzes de la Couronne, exh. -

Modèle Parc À Imprimer

1 Porte du Parc et maison forestière du parc. Elles représentent le dieu Neptune domptant un cheval marin qu’il menace de son trident et Amphitrite, son épouse, qui 2 Bosquet du Levant et Vase couronné de fl eurs apparaît ici chevauchant un dauphin et accompagnée de trois petits tritons. 3 Pavillon Présidentiel Aménagé dans une partie des anciens communs du château, ce 9 Théâtre de Bacchus et statue de Diane à la biche bâtiment servit de pavillon de chasse jusqu’en 1995. Le bosquet de Bacchus était parallèle à celui de Diane qui se situait, symétriquement, de l’autre côté de la rivière. Il était agrémenté 4 Pavillon des gardes, toilettes publiques. d’un bassin en miroir animé d’une gerbe. Il fut comblé par la suite et Marie-Antoinette y fi t installer un théâtre de bois. Aujourd’hui 5 Socle des Pavillons des Invités une statue de Diane orne son centre. Douze pavillons s’étendaient depuis le château vers l’Abreuvoir. Ils accueillaient les invités du Roi, l’un deux servait de "pavillon 10 Le Tapis Vert des bains" et deux autres renfermaient les fameux Globes de Autrefois cascade, 52 marches s’étageaient sur près de 200 mètres Coronelli. Disposés de part et d’autre du grand miroir, ils étaient de long. Louis XIV en était très fi er et la fi t recouvrir de marbres reliés entre eux par des treillages de verdure. de différentes couleurs. Il commanda deux groupes de statues pour l’ornementer : en haut la Seine et la Marne de Coysevox, 6 Socle du château, statues des Coureurs. -

This Exquisite Bronze Group Portrays the French Queen Marie Leczinska (1703-1768), Wife of King Louis XV (1710-1774), As The

MARIE LECZINSKA AS JUNO Bronze, on ormolu base Late 18th – early 19th Century, After a model by Guillaume Coustou the Elder (1677-1746) H 76 cm (with base) H 30 in This exquisite bronze group portrays the French Queen Marie Leczinska (1703-1768), wife of King Louis XV (1710-1774), as the Roman goddess Juno, the protectress and special counselor of the state. The qu een is depicted draped in the robes of a classical goddess and standing on a cloud. In her right hand she is holding the Crown of France, while a putto on her left offers her a scepter. Her right hand rests on a shield sporting the coat of arms of the French Monarchy. A peacock, Juno’s sacred animal, is sitting at her feet, curiously looking around. The deified queen is presented in a very individualized and youthful manner with extraordinary vividness and great charm. www.nicholaswells.com This group was closely modeled after a life-size marble original by Guillaume Coustou the Elder (1677-1746), that is currently part of the collection of sculptures of the Louvre (MR 1813) after having adorned a great number of royal residences throughout its existence. The original marble version of the group was commissioned in 1725, probably by the Directeur général des Bâtiments du Roi, the Duke of Antin. Guillaume Coustou the Elder seems to have been the logical choice for the project, since, at the time, his elder brother Nicolas had already started working on a pendant composition representing Louis XV as Jupiter (Louvre, MR 1811). For creating Marie Leczinska as Juno The Duchess of Burgundy as Diana, Coustou took some inspiration from the 1710, French, marble, by A. -

LE GRAND CONDÉ Le Rival Du Roi-Soleil ?

4 septembre 2016 _ 2 janvier 2017 LE GRAND CONDÉ Le rival du Roi-Soleil ? Dossier de Presse juin 2016 Commissariat Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine au musée Condé, assisté d’Astrid Grange Prêteurs Exposition organisée avec la participation exceptionnelle du musée de l’Armée. Le musée de l’Armée offre une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 500 000 pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Créé en 1905, il est situé au cœur de l’Hôtel des Invalides à Paris et propose une programmation culturelle ouverte à tous avec expositions, concerts, projections, conférences, événements et spectacles. En 2015, il a accueilli près de 1,4 million de visiteurs, ce qui le classe au 5e rang des musées français les plus fréquentés. Besançon, musée des Beaux-Arts et musée du Temps Chaalis, abbaye royale, musée Jacquemart-André Chambord, Domaine national Corsaint, église Saint-Maurice Dole, musée des Beaux-Arts Londres, Victoria and Albert Museum Modène, Archivio di Stato Paris, Bibliothèque Mazarine Paris, Bibliothèque nationale de France Paris, musée Carnavalet-Histoire de Paris Paris, Mobilier national Paris, musée des Arts décoratifs Paris, musée d’Orsay Paris, musée du Louvre Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon Mécènes de l’exposition Scénographie SOMMAIRE COMMUNIQUÉ DE PRESSE . 4 PARCOURS DE L’exPOSITION . 6 Scénographie Première partie . L’héroïsme et la gloire, malgré tout Deuxième partie . L’intimité et l’apothéose Quelques œuvres phares de l’exposition BIOGRAPHIE DU GRAND CONDÉ . 20 VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE . 22 AUTOUR DE L’exPOSITION . -

Nouvelle Publication

NOUVELLE PUBLICATION Antoine COYSEVOX Le sculpteur du Grand Siècle par et par Avant-propos de Laurent Salomé, Alexandre Maral, Valérie Carpentier- Directeur du musée national des châteaux Conservateur général au château Vanhaverbeke, de Versailles et de Trianon de Versailles, chef du département Conservatrice au département Préface de Geneviève des sculptures, directeur adjoint des Sculptures du musée du Louvre Bresc-Bautier, du Centre de recherche Directrice honoraire du département des Sculptures du musée du Louvre Le Cardinal Mazarin et un génie, Paris, Institut de France, salle des séances (chapelle du Collège des Quatre-Nations). © Christophe Fouin. Prix de souscription* Volume relié, dos carré « De véritables caractères » : portraits 99 € Format 24 × 32 cm officiels et portraits intimes 580 pages Protecteurs et amis : les portraits d’artistes jusqu’au 12 novembre 2020 au cœur d’une stratégie de réseau 976 illustrations (139 € après parution) Catalogue ISBN 978-2-903239-66-4 * réservé aux particuliers et aux institutions Œuvres autographes Sommaire de l’essai Œuvres rejetées Coysevox, le sculpteur du Grand Siècle Annexes Le sculpteur du roi Arbre généalogique Grands chantiers versaillais Chronologie Édition réalisée Sculptures pour les jardins de Versailles Fortune critique en partenariat Coysevox à Marly Bibliographie avec le château de Versailles Coysevox aux Invalides Index Monuments royaux Visions de l’au-delà Ouvrage publié avec Le visage et l’esprit. Coysevox portraitiste le soutien de Le Rigaud de la sculpture L’ascension d’un portraitiste Visages du pouvoir. Les portraits de la famille royale « Mais il n’y a que la vue des ouvrages de ce grand homme qui puisse nous apprendre jusqu’à quel point il a porté la perfection de son art. -

Antoine Coysevox, Louis

musée des beaux-arts dijon lumière sur… Antoine Coysevox LOUIS XIV Résidence des gouverneurs de Bourgogne, Dijon est également le siège des Etats de la province, assemblée des trois ordres ( noblesse, clergé et Tiers-état ). Pour orner la Salle des Etats, il est décidé, en 1686, d’y installer un portrait du souverain. Le buste magistral d’Antoine Coysevox est l’une des créations les plus originales de l’artiste dans sa série de portraits du roi. 1 Une commande des États de Bourgogne Lors de l’édification du Logis du Roi, pour orner la Salle des Etats, le Prince de Condé, Gouverneur de la Province, conseille l’acquisition d’un buste du roi. Il souhaite ainsi faire valoir qu’il préside les séances des Etats sous la haute autorité du monarque, son cousin. En mai 1686, les Elus Généraux de la province se rendent à Paris dans l’atelier du grand sculpteur Coysevox et font leur choix parmi différents bustes. L’oeuvre retenue est alors transportée à Versailles pour recevoir l’approbation du roi. «Il serait à propos d’y mettre un buste de marbre, représentant le portrait de S M pour la dignité et ornement du lieu pour aquoy satisfaire ils avoient mandé, le 12 mai 1686, Anthoine Coisevaux, 2 sculpteur et professeur à l’Académie royale demeurant à Paris, lequel leur ayant fait voir un buste en marbre très ressemblant au 2 roi... [pour] la somme de 2200 livres». du Salon de Diane, à Versailles, dans lequel était inséré le Buste Comme le Palais des Etats n’était pas encore achevé lors de de Louis XIV sculpté par Le Bernin en 1665. -

COYSEVOX, Antoine Lyon, Rhône 1640 - Paris 1720

FRENCH SCULPTURE CENSUS / RÉPERTOIRE DE SCULPTURE FRANÇAISE after: COYSEVOX, Antoine Lyon, Rhône 1640 - Paris 1720 Louis II de Bourbon, prince de Condé, dit Le Grand Condé (1621-1686) Louis II de Bourbon, prince de Condé, known as "The Grand Condé" (1621-1686) 19th c. cast from a 1686 model bronze bust 15 9 3 22 ?16 x 26 ?16 x 13 ?4 in. stamped under right arm: A. COYSEVOX F / 1686 Acc. No.: 1942.9.110 Credit Line: Widener Collection Photo credit: © Artist : Washington, D.C., District of Columbia, The National Gallery of Art www.nga.gov Provenance Duveen Brothers, Inc., London and New York 1901, 8 November, Purchased by Peter A.B. or Joseph Widener, Lynnewood Hall, Elkins Park, Pennsylvania by inheritance from the Estate of Peter A.B. Widener by gift through power of appointment of Joseph E. Widener, Elkins Park, Pennsylvania 1942, gift to the National Gallery of Art, Washington Bibliography Museum's website, 20 July 2011 1922 Keller-Dorian Georges Keller-Dorian, Antoine Coysevox, Catalogue raisonné de son oeuvre, 1922, n° 50 1965 NGA Washington Summary Catalogue of European Paintings and Sculpture, National Gallery of Art, Washington, 1965 p. 149 1968 NGA Washington European Paintings and Sculpture, Illustrations, National Gallery of Art, Washington, 1968, p. 132, repr. 1994 NGA Washington Sculpture: An Illustrated Catalogue, National Gallery of Art, Washington, 1994, p. 49, repr. 2008 Bresc-Bautier Geneviève Bresc-Bautier, Entry on the bust of The Grand Condé, in Cast in Bronze. French Sculpture from Renaissance to Revolution, Edited by Geneviève Bresc-Bautier and Guilhem Scherf, with James David Draper for the English-language edition, Paris, Musée du Louvre, October 22, 2008-January 19, 2009; New York, The Metropolitan Museum of Art, February 24- May 24, 2009; Los Angeles, The J. -

Bancs-Et-Statues.Pdf

1 PartieDevenez — Titrage plus Mécène ou moins long du patrimoine titre2011 rubrique Adoptez Contacts une statue ou un banc Serena Gavazzi Chef du service mécénat des jardins de Versailles et Marly Tél : 01 30 83 77 04 / 06 74 00 81 71 [email protected] Jeanne Bouhey Responsable projets mécénat Tél : 01 30 83 77 70 [email protected] 2 un patrimoine d'exception 3 LES JArDINS DE VErSAILLES ET MArLY LES JArDINS DE VErSAILLES : UN MUSÉE DE SCULPTUrE EN PLEIN AIr Véritable architecture végétale prolongeant les lignes et les perspectives du Château, les jardins de Versailles voulus par Louis XIV et créés par Le Nôtre visent à réunir l’art et la nature. L’ampleur des proportions, la nouveauté et la variété des effets et des points de vue ainsi que la qualité des ornements en font un lieu unique au monde. La statuaire et l’eau sous toutes ses formes, jaillissante, cascadante ou calme reflet de la lumière, animent les Jardins. Ils abritent la plus importante collection de sculptures du XVIIe siècle. Vases, groupes sculptés, statues, termes, bustes, antiques ou œuvres des plus grands artistes de l’époque – Tuby, Girardon, Coysevox, Marsy – entraînent les millions de visiteurs qui chaque année parcourent les jardins dans un véritable périple poétique, sur fond de mythologie et d’humanisme. Mis en place sous Louis XIV, ce décor n’a presque pas été remanié depuis sa conception d’origine. On compte 221 œuvres pour les jardins du Château, 32 pour ceux de Trianon. Du parterre de Latone à celui d’Apollon, de l’Orangerie au bosquet de la Reine, jusqu’à Trianon, dieux, héros de la mythologie et de l’histoire côtoient les figures allégoriques représentant les tempéraments de l’homme, les genres poétiques, les saisons et les continents. -

Antoine Coysevox (1640-1720) Représente Charlemagne Selon Les Codes De Son Époque, À L’Antique, En Imperator

Missions (im)possibles aux Invalides ? Défi du Dôme - Épreuve 1 Deux statues ornent la façade du Dôme des Invalides. À gauche, le roi de France Louis IX, connu sous le nom de saint Louis. À droite, Charlemagne, roi des Francs et des Lombards et empereur d’Occident. Il est reconnaissable au globe surmonté d’une croix (= symbole associé au Christ et aux empereurs) sur lequel il place une de ses mains. Il est couronné et vêtu d’une cuirasse à l’antique (= armure protégeant le corps). Le sculpteur, Antoine Coysevox (1640-1720) représente Charlemagne selon les codes de son époque, à l’antique, en imperator. Si la statue était en couleur, quelle serait celle du paludamentum (= le manteau en forme de cape porté, successivement, par les chef de guerre, puis par les empereurs romains) ? Indice : N L4bNbC ou bL4MC Poursuivez votre parcours à l’intérieur du Dôme où d’autres épreuves vous attendent. Vous souhaitez + d’indices ? Cliquez pour en savoir + Missions (im)possibles aux Invalides ? En savoir + Défi du Dôme - Épreuve 1 Entrez dans le Dôme des Invalides et regardez au passage, sans les toucher, les grandes portes. Elles sont ornées notamment du chiffre ou monogramme (= signature simplifiée) SL également visible sur l’ensemble du monument. Louis XIV dédie (= place sous la protection) à saint Louis, les deux édifices religieux du site, le Dôme ou chapelle royale, accolée à l’église réservée aux pensionnaires de l’Hôtel. Avec la Révolution française, l’édifice perd sa fonction d’église royale. Au XIXe siècle, Napoléon Ier donne une nouvelle fonction au Dôme des Invalides, celle de nécropole militaire.