Contrat De Riviere Ghete

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

18H30 - À Louvain-La-Neuve Procès-Verbal De Délibération

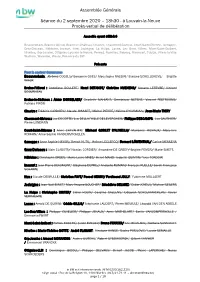

Assemblée Générale Séance du 2 septembre 2020 – 18h30 - à Louvain-la-Neuve Procès-verbal de délibération Associés ayant délibéré Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Les Bons Villers, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramilies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville Walhain, Waterloo, Wavre, Province du BW Présents Pour le secteur Communes : Beauvechain : Jérôme COGELS/ Benjamin GOES/ Moustapha NASSIRI/ Evelyne SCHELLEKENS/ Brigitte WIAUX Braine-l’Alleud : Godelieve BOULERT/ Henri DETANDT/ Christine HUENENS/ Alexane LEFEVRE/ Vincent SCOURNEAU Braine-le-Château : Anne DORSELAER/ Charlotte MAHIANT/ Dominique NETENS/ Vincent PEETROONS/ Patricia PIRON Chastre : Frédéric CARDOEN/ Claude JOSSART/ Michel PIERRE/ Hélène RYCKMANS/ Jean-Marie THIRY Chaumont-Gistoux : Luc DECORTE/ Luc DELLA FAILLE DE LEVERGHEM/ Philippe DESCAMPS/ Luc GAUTHIER/ Pierre LANDRAIN Court-Saint-Etienne : Anne CHEVALIER/ Michael GOBLET D'ALVIELLA/ Marianne HICHAUX/ Mary-Line ROMAIN/ Anne-Sophie VANDERSTICHELEN Genappe : Anne-Sophie HAYOIS/ Benoit HUTS/ Jérôme LECLERCQ/ Bernard LÖWENTHAL/ Carine MESSENS Grez-Doiceau : Alain CLABOTS/ Nicolas CORDIER/ Amandine DE GREEF/ Brigitte PENSIS/ Marie SMETS Hélécine : Christophe BREES/ Marie-Laure MAES/ Hervé MAHO/ Isabelle QUINTIN/ Yves TORDOIR Incourt : Jean-Pierre BEAUMONT/ Stéphane DEPREZ/ Anabelle ROMAIN/ François RUELLE/ Sarah-Françoise SCHARPE -

Répertoire De L'aide Alimentaire En Wallonie

Répertoire de l'Aide Alimentaire en Wallonie L’objectif de ce répertoire est d’identifier les organismes actifs en Wallonie dans la distribution d’aide alimentaire, principalement pour les envoyeurs qui désirent orienter des personnes vers une aide alimentaire adéquate.Au total, 378 organismes sont répertoriés dont 274 distributions de colis alimentaires, 77 épiceries sociales et 27 restaurants sociaux. Avertissement Nous ne pouvons donner aucune garantie quant à la qualité du service rendu et des produits distribués par les organismes répertoriés.Les coordonnées ont été collectées sur base déclarative sans contrôle des pratiques méthodologiques, déontologiques, convictions philosophiques, etc.De même, nous ne pouvons donner aucune garantie quant au respect des normes en vigueur(AFSCA, etc.).Les organismes distributeurs sont responsables de leurs pratiques.Ce répertoire n’est pas exhaustif car nous n’avons pas la capacité d’identifier l’entièreté des organismes d’aide alimentaire et certains organismes ont explicitement demandé de ne pas figurer dans ce répertoire. Mode d'emploi Classement des coordonnées par: 1. Type d'aide (colis alimentaire / épicerie sociale / restaurant social) 2. Province 3. Code postal Choisissez d’abord le type d’aide recherché, puis identifiez la province et le code postal de la ville où vous voulez orienter la personne.Pour plus de rapidité, vous pouvez cliquer dans la table des matières et vous serez redirigé automatiquement. Contact préalable indispensable Avant d’envoyer quelqu’un vers une structure d’aide alimentaire, il est indispensable de prendre contact préalablement par téléphone(ou par mail) avec l’organisme sélectionné afin de connaitre ses modalités d’octroi ainsi que ses horaires d’accueil.Toutes ces informations n’ont pas été collectées ni publiées afin de limiter le risque d’obsolescence rapide des données. -

Revue N° 33 - Avril 2021

Consultez le site National des Associations Seniors de la Banque : https://asv.bnpparibasfortis.be Revue n° 33 - Avril 2021 Chères amies, chers amis, J’espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Difficile de parler d’autres choses que de ce fichu virus omniprésent dans nos vies ! Un an déjà que nous avons dû annuler toutes les activités qui étaient prévues en 2020 et au premier semestre 2021. Un an de privations, de limitations de liberté. C’était certainement nécessaire, mais c’est long, très long ! Le temps est venu de parler d’espoir. La campagne de vaccination a commencé et d’après les prévisions, les seniors devraient être vaccinés d’ici l’été 2021. Nous pourrions alors sereinement recevoir plus d’un invité à domicile, retourner au théâtre, au cinéma et reprendre nos activités de groupe. Soyons positifs ! Voyez à ce propos notre programme à partir de fin juin 2021. Ce sont malheureusement des prévisions qui pourraient encore être adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie. Continuez à bien vous protéger. Bien amicalement. Armand Vervoort Président sommaire . Edito page 1 - Quelques chiffres de l’Association pages 2 à 4 . Un peu d’humour pages 4 à 6 . Historique du réseau d’agences La Louvière –Brabant Wallon pages 7 à 8 . Personalia et Programme 2021 (prévisions) page 9 . Informations importantes page 10 . Membres du Comité page 10 1 L’Association Seniors Brabant Wallon & Le Centre quelques chiffres Au 19/03/2021, notre Association comptait 486 membres répartis en 3 régions : 1) La Province du Brabant Wallon qui est constituée actuellement de 27 communes : Beauvechain/ Braine-l’Alleud/ Braine-le-Château Chastre/ Chaumont-Gistoux/ Court-St-Etienne Genappe/ Grez-Doiceau/ Hélécine/ Incourt/ Ittre Jodoigne/ La Hulpe/ Lasne/ Mont-St-Guibert Nivelles/ Orp-Jauche/ Ottignies LLN/ Perwez Ramillies/ Rebecq/ Rixensart/ Tubize/ Villers-la-Ville/ Walhain/ Waterloo/ Wavre Superficie 1097 km2 dont Genappe 92 km2 & La Hulpe 15.6 km2 Densité 368 hab/km2 Habitants 407.377 Communes les plus peuplées Braine L’Alleud 37.728/ Wavre. -

L'enseignement Officiel En Brabant Wallon

L’Enseignement officiel en Brabant wallon Répertoire des établissements d’enseignement officiel organisés par les communes, la Province du Brabant wallon et la Fédération Wallonie Bruxelles Educ Brabant wallon, ASBL, est la régionale de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente. La LEEP est une organisation générale d’éducation permanente qui assure la promotion de l’Ecole publique et la formation des jeunes et des adultes en vue de favoriser la participation responsable à la vie démocratique de la société. introduCtion L’élaboration de ce répertoire a pour objectif de rappeler les valeurs promues par l’Enseignement officiel, renforcer la connaissance réciproque des établissements de l’Enseignement officiel et témoigner du souci de qualité qui anime en permanence les acteurs. L’Enseignement officiel est organisé par les Communes, les Provinces et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous trouverez donc dans ce répertoire toutes les écoles maternelles, primaires, secondaires, supérieures et de promotion sociale officielles. Les écoles maternelles et primaires, celles que l’on appelle aussi fondamentales, ont été classées dans l’ordre numérique des codes postaux des communes. Nous pensons que, de ce fait, il est plus aisé de rechercher une école maternelle et/ou primaire dans une zone bien déterminée. Toutefois, pour éventuellement faciliter une recherche par nom de commune, une liste des codes postaux attribués aux communes se trouve en page 42. Quant aux écoles secondaires ou supérieures, elles sont également classées par ordre numérique des codes postaux. Pour toutes les institutions, vous pourrez trouver les adresses postales, les numéros de téléphone et les adresses e-mail. -

Wandelnetwerk Ra E Er U E G B

P o l l e p e g l e s t w r n a a e t e N3 t S g L e e e u s v t e w O n W w a s n p e l a k u l t e i a a r n r a a e t a t n e p e t t e e r a s e l s i s r l r t r t e t r h t e s a u s u a o s g o r t e d f n n s t Z e I u t t e r n D i f a G l e a K n p e W le t i at r O e a i in l tr d j 120 s Kab t Z 40 e b K ll ee n b K a t 40 a kve e o n a 1,5 H st e tra 80 l e u ds t t 127 A a t e m e c a 2,1 aa d r h r tr m s t 312 R 45 s t t te s ts 2 est a t r u lbertv Sl 40 r a aa r s o 7 A iks H a a r h 125 o V H t a t t e B ij e s t fw e t Wissebos k - n e b n t ilg 1,9 v Wommersom 0,5 e Sint-Truiden > e o r e 114 a n s r 0,6 o B l s B e o a W t e t n k ss H r ra L 0,9 i w t t a eg e e le r s t enw t u e a l Ste s v Tiens Broek K ote a e g a e Gr a t n O t 313 e s g r e 37 p 0,6 t l l TIENEN l n a i s i a t n l j 2 n 0,5 1 0,8 t u k a str. -

Le Marche Immobilier En Brabant Wallon

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON LE MARCHE IMMOBILIER EN BRABANT WALLON POUR L’ANNEE 2009 Notaires et notaires associés en BRABANT WALLON : BARBIER Luc 1420 BRAINE L’ALLEUD 02/384.20.00 BOMBEECK Marc 1457 WALHAIN-ST-PAUL 010/65.45.45 BOTERMANS Jean 1420 BRAINE L’ALLEUD 02/384.87.65 CAYPHAS Jean-François 1350 JAUCHE 019/63.30.19 COLMANT Benoît 1390 GREZ-DOICEAU 010/84.40.51 CRUNELLE Thierry 1400 NIVELLES 067/21.22.24 1360 PERWEZ 081/65.59.14 DANDOY Kathleen de BURLET Luc 1457 NIL-ST-VINCENT 010/65.51.35 de STREEL Gaétan 1320 BEAUVECHAIN 010/86.60.17 DELACROIX Béatrice 1360 PERWEZ 081/65.59.14 DELATTRE Jean-François 1420 BRAINE L’ALLEUD 071/87.70.92 DELVAULX Eric 1470 GENAPPE 067/77.20.05 DERYCKE Etienne 1480 TUBIZE 02/390.02.18 DHANIS Valérie 1420 BRAINE-L’ALLEUD 02/384.20.00 ESTIENNE Emmanuel 1470 GENAPPE 064/77.20.38 HAYEZ Laetitia 1350 ORP-JAUCHE 019/63.32.13 HEUNINCKX Réginald 1470 GENAPPE 067/78.01.99 HOUET Bernard 1300 WAVRE 010/22.21.33 JAMAR Olivier 1325 CHAUMONT GISTOUX 010/68.84.35 JENTGES Frédéric 1300 WAVRE 02/384.22.00 KUMPS François 1310 LA HULPE 02/654.00.02 LAMBERT Nicolas 1440 BRAINE-LE-CHATEAU 0488/140.940 LECLERCQ Hervé 1495 MARBAIS 071/87.70.92 le MAIRE Benoît 1380 LASNES 02/633.51.97 MASSON Valérie 1340 OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE 010/81.35.61 MEULDERS Laurent 1341 CEROUX – MOUSTY 010/41.50.27 MICHAUX Grégoire 1320 BEAUVECHAIN 010/86.60.17 MIGNON Jean-paul 1460 ITTRE 067/64.84.19 MONTFORT Françoise 1330 RIXENSART 02/653.34.12 NASSEAUX Guy 1410 WATERLOO 02/354.75.64 NICAISE Pierre 1390 GREZ DOICEAU -

TEC Brabant Wallon

Aalst Brussegem Borgt Peutie Perk Wijgmaal-kern Houwaart Loksbergen Mollem Delle Kortrijk-Dutsel Grimbergen ¾B Berg ¿ B Molenbeek-Wersbeek Vilvoorde ¾¿ Bollebeek Nederokkerzeel Lignes régulières Putkapel Holsbeek Tielt ¾¿B Asse-Ter-Heide Krokegem Groot Molenveld 35 : Jodoigne - Grez-Doiceau 115 : Braine-l'Alleud - Tubize Parcours principalHamme Variante Tarification HORIZON + Waanrode Erembodegem 10 : Navette de La Hulpe 36 : Braine-l'Alleud - Wavre 116 : Soignies - Braine-le-Comte - Rebecq - Tubize - Halle Steenokkerzeel 11 : Ottignies - Einstein - Fleming 37 : Wavre Gare - Bierges Verseau 3 3 C : Louvain-la-Neuve - Wavre - Ixelles/ElseneMelsbroek 121 : Alsemberg Winderickxplein - Argenteuil Berlaymont Affligem Kobbegem Machelen 14 : Navette de Rixensart 38 : Rosières - Genval - Basse-Wavre 122 : Rhode-Saint-Genèse Clos Fleuri / Kortenaken Cbis : Louvain-la-Neuve - Wavre - Kraainem/CrainhemSTEENOKKERZEEL - Woluwe Asse ¾¿B 15 : Navette de Genval 40 : Uccle/Ukkel - Alsemberg - Braine-l'Alleud Sint-Genius-Rode Bloemenhof - Argenteuil Berlaymont ¾¿B 36 36 Strombeek-Bever Herent Sint-Joris-Winge 16 : Nivelles - Zoning Sud 43 : Tubize - Ittre Prison - Ittre Croiseau 123 : Bruxelles Midi / Brussel Zuid - Argenteuil Berlaymont Asbeek Wemmel Koningslo ¾¿B 17 : Ottignies - Clinique - Petit-Ry 47 : Tubize - Virginal - Ittre Croiseau 124 : Uccle Héros / Ukkel Helden - Argenteuil Berlaymont Veltem-Beisem¾¿B 71 Relegem 71 MACHELEN Attenhoven Kiezegem 1 : Jodoigne - Louvain-la-Neuve - Ottignies Tarification HORIZON + 18 : Leuven - Hamme-Mille - Jodoigne -

Guide Des Aînés 2020.Pdf

Guide Grez - Doiceau des aînés A l’écoute des Aînés A l’écoute des Aînés Consultat i f Grez - Doiceau Communal des Conseil ConsAeilînés CConsulonsultat tati f i f Grez - Doiceau Communal des Grez - Doiceau Communal des Aînés Aînés A l’écoute des Aînés A l’écoute des Aînés Cette brochure a été A l’écoute des Aînés réalisée dans le cadre du Brochure d’information Conseil Consultatif Communal des Aînés de Grez-Doiceau à destination des aînés avec le précieux soutien de de l’entité de Grez-Doiceau l’Administration Communale VERSION 3 : Juillet 2020A l’écoute des Aînés Conseil A l’écoute des Aînés A l’écoute des Aînés NUMEROS UTILES Administration communale 010/84 83 00 Aide policière d’urgence en Belgique 101 Ambulance/Pompiers 100 Appel d’urgence européen 112 Cancer info 0800/15 801 Centre anti-poisons 070/245 245 Centre de prévention du suicide 24h/24 0800/32 123 Centre des brûlés - Neder-over-Hembeeck 02/264 48 48 Croix-Rouge de Belgique 105 Dentiste de garde 02/375 70 27 Doc Stop (documents perdus ou volés) 24h/24 00800/21232123 Ecoute violences conjugales 0800/30 030 Electricité (dépannages) 078/35 33 34 Médecin de garde 1733 Odeur de gaz 0800/87 0 87 Panne de courant (ORES) 078/78 78 00 Pharmacie de garde (payant 1,50€/min) 0903/199 000 Police de Grez-Doiceau 010/23 27 77 Respect seniors 0800/30 330 S W D E (eau) service de garde 087/87 87 87 SOS pollution 070/23 30 01 Stop card (carte bancaire perdue ou volée) 24h/24 070/344 344 Taxi médical « Patients-Assistance » 02/733 07 32 Taxi social « Taxi-Grez » 010/84 86 59 Télé-accueil 107 -

Votre Commune En Chiffres: Grez-Doiceau

Votre commune en chiffres: Grez-Doiceau Votre commune en chiffres: Grez-Doiceau SPF Economie, DG Statistique et information ´economique SPF Economie, DG Statistique et information ´economique Votre commune en chiffres: Grez-Doiceau Votre commune en chiffres: Grez-Doiceau Introduction Grez-Doiceau : Grez-Doiceau est une commune de la province de Brabant wallon et fait partie de la R´egion wallonne. Ses communes voisines sont Beauvechain, Bierbeek, Chaumont-Gistoux, Huldenberg, Incourt, Oud-Heverlee et Wavre. Grez-Doiceau a une superficie de 55,4 km2 et compte 12.758 ∗ habitants, soit une densit´ede 230,1 habitants par km2. 62% ∗ de sa population a entre 18 et 64 ans. Parmi les 589 communes belges, elle se situe `ala 41`eme y place par rapport au revenu moyen net par habitant le plus ´elev´eet `ala 269`eme z place par rapport aux prix des terrains `ab^atir les plus chers. ∗. Situation au 1/1/2011 y. Revenus de l'ann´ee2009 - Exercice d'imposition 2010 z. Ann´eede r´ef´erence : 2011 SPF Economie, DG Statistique et information ´economique Votre commune en chiffres: Grez-Doiceau Votre commune en chiffres: Grez-Doiceau Table des mati`eres 1 Table des mati`eres 2 Population Composition de la population Pyramide des ^ages pour Grez-Doiceau 3 Territoire Densit´ede population pour Grez-Doiceau et ses communes limitrophes Occupation du sol 4 Immobilier Prix des terrains `ab^atir en Belgique Prix des terrains `ab^atir pour Grez-Doiceau et environs Prix des terrains `ab^atir : classement 5 Revenus Revenu annuel moyen net par habitant en Belgique Revenu annuel -

Determinants of Ethnic Retention As See Through Walloon Immigrants to Wisconsin by Jacqueline Lee Tinkler

Determinants of Ethnic Retention As See Through Walloon Immigrants to Wisconsin By Jacqueline Lee Tinkler Presented to the Faculty of Graduate School of The University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment Of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy In History THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON May 2019 Copyright © by JACQUELINE LEE TINKLER All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS I want to express my gratitude to Kenyon Zimmer who firs supported this research idea as head of my Thesis Committee. When I decided to continue my research into the Walloon immigrants and develop the topic into a Dissertation project, he again agreed to head the committee. His stimulating questions challenged me to dig deeper and also to broaden the context. I also want to thank David Narrett and Steven Reinhardt for reading the ongoing work and offering suggestions. I am also deeply indebted to the College of Liberal Arts at the University of Texas at Arlington for the financial support which enabled me to make research trips to Wisconsin. Debora Anderson archivist at the University of Wisconsin Green Bay, and her staff were an invaluable help in locating material. Janice Zmrazek, at the Wisconsin Department of Public Instruction in Madison, was a great help in locating records there. And I want to give special thanks to Mary Jane Herber, archivist at the Brown County Library in Green Bay, who was a great help in my work. I made several research trips to Wisconsin and I was privileged to be able to work among the Walloons living in the settlement area. -

Global Conservation Translocation Perspectives: 2021. Case Studies from Around the Globe

Global conservation Global conservation translocation perspectives: 2021 translocation perspectives: 2021 IUCN SSC Conservation Translocation Specialist Group Global conservation translocation perspectives: 2021 Case studies from around the globe Edited by Pritpal S. Soorae IUCN SSC Conservation Translocation Specialist Group (CTSG) i The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or any of the funding organizations concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN. IUCN is pleased to acknowledge the support of its Framework Partners who provide core funding: Ministry of Foreign Affairs of Denmark; Ministry for Foreign Affairs of Finland; Government of France and the French Development Agency (AFD); the Ministry of Environment, Republic of Korea; the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad); the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida); the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United States Department of State. Published by: IUCN SSC Conservation Translocation Specialist Group, Environment Agency - Abu Dhabi & Calgary Zoo, Canada. Copyright: © 2021 IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction of this publication for educational or other non- commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder. Citation: Soorae, P. S. -

Carte 2.5.1.E: Configuration Projetée Du Réseau Routier

Carte 2.5.1.e: Configuration projetée du Brussels Airport réseau routier Brussels Airport Leuven Leuven Bruxelles Bruxelles A3-E40 RN25 Tienen A3-E40 Tienen RN91 Beauvechain RN4 RN25 Beauvechain Sint-Genesius- RN279 RN5 RN29 RN4 Rode RN275 Helecine RN25 Grez-Doiceau RN64 RN257 Sint-Genesius- RN240 RN240 Halle RN268 RN5 Jodoigne Rode RN29 Helecine La Hulpe RN222 RN64 RN257 RN240 Jodoigne Waterloo Wavre Halle La Hulpe RN268 Grez-Doiceau RN222 Rixensart RN25 RN91 Rixensart RN270 RN253 RN222 Waterloo RN7 Orp-Jauche RN239 RN243 Chaumont-Gistoux Incourt RN25 RN91 RN253 Wavre RN222 RN28 RN238 RN7 Tubize Orp-Jauche RN239 Chaumont-Gistoux Incourt A8-E429 Braine-l’Alleud Accès P+R LLN RN28 RN238 RN270 Ottignies Louvain-La-Neuve RN279 Lasne RN243 Braine-Le-Chateau A8-E429 Tubize Rebecq RN250 Braine-l’Alleud Lasne R0 A4-E41 RN270 Ramillies RN250 RN233 Rebecq RN275 RN275 Braine-Le-Chateau RN271 1 Ramillies RN279 RN279 R0 A4-E41 En cas de non-réalisation RN237 RN29 du projet de Halle Ottignies Louvain-La-Neuve RN233 RN243 RN271 1 RN5 En cas de non-réalisation RN280 RN27 RN243a RN29 Mont-Saint-Guibert du projet de Halle Perwez RN5 RN280 RN280 RN243a Mont-Saint-Gibert Ittre RN280 Perwez A7-E19 Walhain RN6 RN25 RN4 Ittre RN252 A7-E19 Walhain Court-Saint-Etienne RN6 RN25 RN4 Genappes RN533 RN252 Court-Saint-Etienne RN237 RN533 Braine-Le-Comte Nivelles Genappe RN275 RN237 Nivelles RN972 Braine-Le-Comte RN273 RN275 RN972 RN273 Chastre Chastre R24 R24 Gembloux Villers-la-ville Gembloux Villers-la-ville RN93 RN586 RN93 RN586 A54-E420 A54-E420 A7-E19 A15-E42