La Sfida Degli Hawker Centres

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Burn. N. J. Ten Cents Sea

TV . .ji'u ’azir^3iv!.d<i.y •lion-':- qtreat.— r ■* ys ■ [ October 19; 1950 J IN TWO SECTIONS PART ON E BURN. N. J. TEN CENTS SEA Item Winner Community Chest Of NJPA Prizes Drive Nears Goal The Mlllburn-Short Hills Item was one of the 183 daily, Of $27,000 Sunday and weekly newspapers throughout the State to re With solicitors for the Millburn ceive awards from the New Fund (Community Chest) still re Jersey Press Association at porting contributions as a result the 29th annual Newspaper of the drive last Sunday, treasurer Institute In New Brunswick Ralph Sohneider reported that any last Friday. The Item received one who had not been contacted first place among suburban could send contribution direct to weeklies with between 2,500 the Fund at Neighborhood House, and 1,500 circulation for dis 12 Taylor street, Millburn. play advertising 1 and second It is estlmataed that at least 20 place in that group for classi per cent of local residents, were fied advertising. not at home when solicitors called, a/nd additional calls are being made to follow-up and gve them an opportunity to have their part Student Praises in making the drive a success. The drive assumed an interna Jr. Red Cross tional aspect on Sunday when both Australian and Canadian con tributions were made. The Aus Training Center tralian contribution o 10 shilling* , Th’ m —"255? SrS B S t SI m T m . Mm- * ■ * » c. t . , . Dunn of Short ill*. Mr. Grace had burn High School and one of the been a roommate of Mr. -

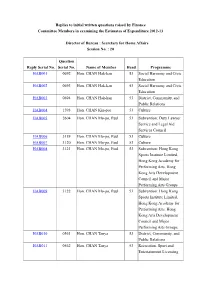

Administration's Replies to Members Initial Written Questions

Replies to initial written questions raised by Finance Committee Members in examining the Estimates of Expenditure 2012-13 Director of Bureau : Secretary for Home Affairs Session No. : 20 Question Reply Serial No. Serial No. Name of Member Head Programme HAB001 0692 Hon. CHAN Hak-kan 53 Social Harmony and Civic Education HAB002 0693 Hon. CHAN Hak-kan 53 Social Harmony and Civic Education HAB003 0694 Hon. CHAN Hak-kan 53 District, Community, and Public Relations HAB004 1593 Hon. CHAN Kin-por 53 Culture HAB005 2604 Hon. CHAN Mo-po, Paul 53 Subvention: Duty Lawyer Service and Legal Aid Services Council HAB006 3119 Hon. CHAN Mo-po, Paul 53 Culture HAB007 3120 Hon. CHAN Mo-po, Paul 53 Culture HAB008 3121 Hon. CHAN Mo-po, Paul 53 Subvention: Hong Kong Sports Institute Limited, Hong Kong Academy for Performing Arts, Hong Kong Arts Development Council and Major Performing Arts Groups HAB009 3122 Hon. CHAN Mo-po, Paul 53 Subvention: Hong Kong Sports Institute Limited, Hong Kong Academy for Performing Arts, Hong Kong Arts Development Council and Major Performing Arts Groups HAB010 0561 Hon. CHAN Tanya 53 District, Community, and Public Relations HAB011 0562 Hon. CHAN Tanya 53 Recreation, Sport and Entertainment Licensing Question Reply Serial No. Serial No. Name of Member Head Programme HAB012 0568 Hon. CHAN Tanya 53 Social Harmony and Civic Education HAB013 0569 Hon. CHAN Tanya 53 Social Harmony and Civic Education HAB014 0570 Hon. CHAN Tanya 53 District, Community, and Public Relations HAB015 0901 Hon. CHAN Tanya 53 Recreation, Sport and Entertainment Licensing HAB016 1677 Hon. FOK Tsun-ting, 53 Social Harmony and Civic Timothy Education HAB017 1678 Hon. -

Breakfast Buffet...Page 2 Brunch Buffet

CONTACT FREDS AT BARNEYS NEW YORK 212.833.2200 660 MADISON AVE 9TH FLOOR NEW YORK, NY 10065 Breakfast Buffet.............................Page 2 Dinner Buffet...........................Page 4-10 Brunch Buffet................................Page 3 Sit Down Dinner....................Page 11-14 1. CONTACT FREDS AT BARNEYS NEW YORK 212.833.2200 BREAKFAST BUFFET ALL INCLUDED Fresh Baked Mini Muffins Fresh Seasonal Fruit Platter Fresh Baked Mini Scones Coffee Mini Bagels Te a served with herb cream cheese, plain cream cheese, Fresh Squeezed Orange & Grapefruit Juices assorted jam & whipped butter MAIN COURSES please select two Eggs Provencal Huevos Rancheros poached eggs with tomatoes & olive over easy eggs with tomatillo sauce & Monterey Jack cheese Vegetable Frittata zucchini, onions, peppers, Parmesan, New York Bagel potatoes & peas with smoked salmon, red onion & cream cheese Eggs Florentine Challah Bread French Toast poached eggs with pesto sauce with raspberry sauce & crème anglaise Pancakes with blueberry compote $50.00 per person plus beverages, service and tax additional 2. CONTACT FREDS AT BARNEYS NEW YORK 212.833.2200 BRUNCH BUFFET ALL INCLUDED Fresh Baked Mini Muffins Assorted Smoked Fish Whitefish, Smoked Salmon & Lox with Fresh Baked Mini Scones condiments of onions, lemons & capers Assorted Bagels Coffee served with herb cream cheese, plain cream cheese, assorted jam & whipped butter Te a Yogurt Parfaits with Berries & Granola Fresh Squeezed Orange & Grapefruit Juices Fresh Seasonal Fruit MAIN COURSES please select three Eggs -

A Different Brilliance—The D & B Story

1. Yes, Madam (1985): Michelle Yeoh 2. Love Unto Wastes (1986): (left) Elaine Jin; (right) Tony Leung Chiu-wai 3. An Autumn’s Tale (1987): (left) Chow Yun-fat; (right) Cherie Chung 4. Where’s Officer Tuba? (1986): Sammo Hung 5. Hong Kong 1941 (1984): (from left) Alex Man, Cecilia Yip, Chow Yun-fat 6. It’s a Mad, Mad, Mad World (1987): (front row from left) Loletta Lee, Elsie Chan, Pauline Kwan, Lydia Sum, Bill Tung; (back row) John Chiang 7. The Return of Pom Pom (1984): (left) John Sham; (right) Richard Ng 8. Heart to Hearts (1988): (from left) Dodo Cheng, George Lam, Vivian Chow Pic. 1-8 © 2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved Contents 4 Foreword Kwok Ching-ling, Wong Ha-pak 〈Chapter I〉 Production • Cinema Circuits 10 D & B’s Development: From Production Company to Theatrical Distribution Po Fung Circuit 19 Retrospective on the Big Three: Dickson Poon and the Rise-and-Fall Story of the Wong Ha-pak D & B Cinema Circuit 29 An Unconventional Filmmaker—John Sham Eric Tsang Siu-wang 36 My Days at D & B Shu Kei In-Depth Portraits 46 John Sham Diversification Strategies of a Resolute Producer 54 Stephen Shin Targeting the Middle-Class Audience Demographic 61 Linda Kuk An Administrative Producer Who Embodies Both Strength and Gentleness 67 Norman Chan A Production Controller Who Changes the Game 73 Terence Chang Bringing Hong Kong Films to the International Stage 78 Otto Leong Cinema Circuit Management: Flexibility Is the Way to Go 〈Chapter II〉 Creative Minds 86 D & B: The Creative Trajectory of a Trailblazer Thomas Shin 92 From -

Contents Contenido

contents contenido breakfast | desayunos starters | entradas . 2 eggs and omelets | huevos y omelets . 4 specialties | especialidades . 6 from the grill | de la parrilla . 7 little roxtars | pequeños roxtars . 8 day and night | de día y de noche starters | entradas . 9 soups | sopas . 10 salads | ensaladas . 11 mexican specialities especialidades mexicanas . 12 sandwiches . 13 from the grill | de la parrilla . 14 sushi . 15 thin crust pizzas | pizzas . 16 little roxtars | pequeños roxtars . 17 desserts | postres . 18 early morning | madrugados . 19 beverages | bebidas soft drinks | refrescos . 20 coffee | café . 20 natural juices | jugos naturales . 20 spirits | cremas y licores . 21 beer | cerveza . 24 cocktails | cócteles . 25 jars | jarras . 25 wine | vino . 26 Taxes included in all prices If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions. Todos los precios incluyen I.V.A. Si tiene alguna preocupación con respecto a alergias de alimentos, avise a su mesero antes de pedirlos. El consumo de carne, aves de corral, mariscos, huevos crudos o no cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedad, especialmente si tiene ciertas condiciones médicas. 1 breakfast bionic yoghurt $80m .n . desayunos seasonal fruit mix | yoghurt | oats | vanilla ice cream | honey granola yogurt biónico mezcla de frutas de temporada | yogurt | avena | granola starters helado de vainilla | miel de abeja entradas special treat $60m .n . fresh juices $45m .n . seasonal fruit mix | whipped cream freshly made with seasonal fruits capricho jugos naturales crema batida natural | frutas de temporada jugos de fruta de temporada preparados al momento porridge $75m .n . -

Censo De Plantas Productoras De Alimentos

CENSO DE PLANTAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS REGIONAL ANTIOQUIA Todos los datos que se publican a continuación son tomados del censo de establecimientos contenido en una base de datos suministrada por el INVIMA el 17 de Marzo de 2017, en respuesta a solicitud realizada por el ICBF según oficio S-2017-12397-0101 para ser divulgada como medio de apoyo a la Estrategia de Compras Locales. Esta base de datos escompleta y sólo se ha organizado la información, eliminando algunas columnas que carecen de interés para la Estrategia. Para todos los efectos de la Estrategia impulsada por el ICBF, sólo se validan como locales las compras de los alimentos producidos en el Departamento en que se ejecuta el programa institucional, siempre y cuando estén contenidos en la minuta patrón y en las listas de intercambio autorizadas. Es responsabilidad del usuario de esta información el verificar, al momento de adquirir algún producto en cualquiera de estos establecimientos, que el mismo cuente con las licencias de funcionamiento, concepto sanitario favorable y Registros, Permisos o Notificaciones Sanitarias vigentes, de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal actual o aquella que la sustituya o complemente. PRODUCTORES DE AGUA Y ALIMENTOS REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DEL INVIMA A 17/03/2017 ACTUALIZADA A 2018 DIRECCION O UBICACION DEL MUNICIPIO RAZON SOCIAL TELEFONO PRODUCTOS ELABORADOS ESTABLECIMIENTO BOTERO PALACIO CARLOSARTURO PROPIETARIO DEL 8647658 - ABEJORRAL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FABRICA DE CR 54 No 50 67 CL BOLIVAR AREPAS DE MAIZ BLANCO -

TOMO I-03-12.Indd

TOMO I COMPENDIO LEGISLATIVO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ COMPENDIO CAMBIO CLIMÁTICO I COMPENDIO LEGISLATIVO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ Actualizado al 26 de noviembre de 2014 Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad El Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la SPDA participa activamente en el fomento y creación de mecanismos que permitan la efectiva aplicación de los diferentes acuerdos internacionales, especialmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Asimismo, participa activamente en la elaboración y promoción de legislación ambiental, en temas tales como: recursos genéticos, biodiversidad, biocomercio, agrobiodiversidad, conocimientos tradicionales y cambio climático, procurando que los intereses de los diversos actores sociales, especialmente de los pueblos indígenas, se vean recogidos en ella. A su vez, tiene una activa participación en diferentes espacios como la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Programa de Conservación El Programa de Conservación trabaja a nivel nacional e internacional en el desarrollo y aplicación de instrumentos legales para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, especialmente a través del establecimiento y gestión de áreas naturales protegidas, la promoción de la conservación. Ello con la fi nalidad de contribuir a un país -

Embassy Suites Santa Clara Hotel Catering Menu

Breakfast Buffet Continental Breakfast Healthy Start Assorted Morning Pastries & Muffins Sliced Seasonal Fresh Fruit Sliced Seasonal Fresh Fruit Assorted Low Fat Yogurt with Raisin Granola Breakfast Cereals with Milk Assorted Fruit Juices Assorted Fruit Juices Freshly Brewed Regular Freshly Brewed Regular and Decaffeinated Coffee and Decaffeinated Coffee Assorted Herbal Teas Assorted Herbal Teas $18 per person $19 per person Add Scrambled Eggs or Seasoned Breakfast Potatoes for $2 per person Add Smoked Bacon or Chicken Apple Sausage for $3 per person Embassy Suites Breakfast Buffet (Requires a minimum of 20 guests ) Assorted Morning Pastries & Bagels with Cream Cheese Sliced Seasonal Fresh Fruit Scrambled Eggs, Seasoned Breakfast Potatoes Choice of: Smoked Bacon, Chicken Apple Sausage, Black Forest Ham or Corned Beef Hash Assorted Juices, Freshly Brewed Regular and Decaffeinated Coffee, Assorted Herbal Teas and Hot Chocolate $25 per person A 20.5% Taxable Service Charge and 8.25% Sales Tax will be added to all Charges and are Subject to Change without Notice A La Carte Breakfast Bagels and Cream Cheese $39 per dozen Assorted Breakfast Breads $39 per dozen Assorted Muffins $39 per dozen Assorted Pastries $39 per dozen Croissants $39 per dozen Seasonal Sliced Fresh Fruit $5 per p erson Assorted Yogurts $4 each Granola Bars $4 each Power Bars $4 each Afternoon Snacks Assorted Cookies $38 per dozen Brownies $38 per dozen Assorted Whole Fruit $32 per dozen Tortilla Chips with Salsa & Guacamole $4. 50 per person Ba gged Chips $4 each Popcorn -

Ethno Gastronomy Simbolic of Indonesian Ethnic Chinese Culture at Jakarta Old Town

Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol.4 (2), 2019, 87-95 J U R N A L E-ISSN: 2503-0795 P-ISSN: 2548-8740 KOMUNIKAS I I K A T A N S A R J A N A K O M U N I K A S I I N D O N E S I A Ethno Gastronomy Simbolic of Indonesian Ethnic Chinese Culture at Jakarta Old Town https://doi.org/10.25008/jkiski.v4i2.329 Manik Sunuantari1*, Nurul Haniza2, Arry Rahayunianto3, 1Faculty of Social and Political Science, Al Azhar Indonesia University Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Indonesia 2,3Faculty of Communication Science, Sahid University Jl. Prof. Dr. Supomo No. 84, Tebet, Jakarta 12870 - Indonesia *Corresponding author’s email: [email protected] Submited: 10 July 2019, Revised: 09 August 2019, Accepted: 10 October 2019 Accredited by Kemristekdikti No. 28/E/KPT/2019 Abstract One of the ways to increase the country's foreign exchange earnings is encouraging tourism. As one of the countries that is rich in culinary taste of the archipelago, Indonesia has the potential to develop cultural gastronomy as one of the determining factors for tourists to choose tourist destinations. This study aims to determine the symbolic meaning of gastronomy in the culture of ethnic Chinese in Indonesia. The theory used in this study is the symbolic interactionism theory and cultural gastronomy. This study employs a case study method by selecting the Kota Tua (Old Town) area as the research site. Data were collected by means of observation and interviews with informants related to the purpose of the research. -

Icings , Also Called Frostings, Are Sweet Coatings for Cakes and Other Baked Goods

BAKERY AND CONFECTIONERY: Icings and toppings: Icings , also called frostings, are sweet coatings for cakes and other baked goods. *The use of an icing mean the difference between a plain baked product and a more elaborate pastry or dessert. OR A sweet , creamy mixture used to cover, coat or decorate baked goods, cakes ,pastries and petit fours Types of Icing: There are six basic types of icings and other cake coatings . Fondant . Buttercreams . Foam type icings . Fudge type Icings . Flat type Icings . Royal or decorator’s icing OTHERS . Glazes . Rolled coatings Glaze: • Glazes are thin, glossy, transparent coatings that give a shine to baked products and help prevent drying. • The simplest glaze is a sugar syrup or diluted corn syrup brushed while hot onto coffee cakes or Danish pastries . Syrup glazes may also contain gelatin or waxy maize starch. • Fruit glazes for pastries, the most popular of which are apricot and red currant, are available commercially prepared. They are melted, thinned with a little water, syrup, or liquor, and brushed on while hot. Fruit glazes may also be made by melting apricot or other preserves and forcing them through a strainer. It helps to add melted, strained preserves to commercial glazes because these products usually have little flavor. • The glaze recipes are of two types: chocolate and gelatin-based. • Chocolate glazes are usually melted chocolate containing additional fats or liquids, or both. • They are applied warm and set up to form a thin, shiny coating. Gelatin- based glazes, which include many fruit glazes, are usually applied only to the tops of cakes and charlottes made in ring molds Chocolate Glaze • Heavy cream 150 g • Semisweet or bittersweet chocolate, chopped 150 g • Butter 50 g PROCEDURE • 1. -

Catering-By-Ryerson-Eats.Pdf

1 Table of Contents Ordering Information 3 Ryerson Urban Farm 5 Breakfast 6 Casual Breakfast 7 Hot Breakfast 7 Breakfast Sandwiches 8 À la Carte Breakfast Items 9 Lunch 10 Soups 11 Salads 11 Sandwiches 13 Lunch Package 14 Open-Faced Trays 15 Hot Dishes 16 Entrees 17 Vegetarian 19 Indigenous Cuisine 21 Reception Fare 22 Nibbles and Nosh 23 Platters and Boards 23 Canapés 24 Chef’s Stations 26 Sweet Treats 27 Beverages 30 Seasonal Menus 32 Contact Us 35 2 Ordering Information How to Place an Order Step 1. Log on to www.ryersoneats.catertrax.com Step 2. Click on “Need an Account? Click Here” Step 3. Enter in requested information Step 4. Under “Order Option” select the Ryerson location you’d like to request catering for and follow the prompts to place the order online. Connect with us at [email protected] with questions/inquiries. Ordering Guidelines Delivery Fee A delivery fee is applied to single orders of less than $50. Rentals and China All rentals and china are available upon request at an additional charge. Complimentary Disposables Disposable tableware is complimentary with your order. Staffing Charges Additional fees apply for event staff. Cancellation Policy Orders cancelled less than two business days in advance will be charged the full estimated food and beverage costs. Allergies and Dietary Restrictions Ryerson Eats is happy to accommodate special dietary needs and allergen concerns. Throughout the menu you will notice the following acronyms to denote these diets: v - vegetarian vg - vegan mwg - made without gluten 3 4 Ryerson Urban Farm Ryerson Urban Farm (RUF) produce is spray-free, non-GMO and ecologically-grown. -

THE WESTFIELD LEADER the LEADING and MOST WIDELY CIRCULATED WEEKLY NEWSPAPER in UNION COUNTY RIXTY-FOURTH YEAR—No

THE WESTFIELD LEADER THE LEADING AND MOST WIDELY CIRCULATED WEEKLY NEWSPAPER IN UNION COUNTY RIXTY-FOURTH YEAR—No. 15 E"ter,8<l ;» Soconii Class Matter Pout Office. Wentlleld. N. J. WESTFIELD, NEW JERSEY, THURSDAY, DECEMBER 24, 1053 Published Bvory Thuradny local Churches Schedule Three School Fill Important March of Dimes Posts Restricting Sale Special Yuletime Services Board Positions Of Town-Owned Name Engineers Open in Boro Lots Considered onimunions By Yule Decoration For Water Study Contest Closes Today Women Members Council Committee Not Available landle Tonight The home decoration contest Announces Results National Bank sponsored by flie Junior Woman's For New Terms Declares Dividend Survey Unit Hires Club of Westfleld closes tonight Of Local Survey Traditional Music at midnight. All entries must be MOUNTAINSIDE — Three posi- postmarked by then. Councilman II. Emerson Thomas, The National Bank of West- New York Firm Marks Observances tions on the Mountainside Board chairman of the Town Property field has declared a semi-annual Entry blanks appear on page of Education will have to be filled Committee of the Town Council, dividend of $1 per share, pay- [Special services to mark the 17 of this issue of the Leader at the school election Feb. 9. Two has announced that his commit- able Dec. 31, to stockholders of Muyor Estimates jly season, have been scheduled and also may bo obtained at local more members announced last tee and the entire council has been record Dec, 23. One extra divi- f churches throughout Westfield banks and the library. Judging week they would not be available studying tho problem of the sole dend of 50 cents per share has Cost at $10,000 k today, tonight and tomorrow, will begin Sunday afternoon and for another term.