Tarnschema Für Tarnmuster an Objekten Pattern for Camouflage Motif on Objects Schéma De Camouflage Pour Motif De Camouflage Sur Des Objets

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tactical Concealment Mfg. Corp. Apparel, Supplies & Solutions for Military & Law Enforcement SNIPERS

Tactical Concealment Mfg. Corp. Apparel, Supplies & Solutions for Military & Law Enforcement SNIPERS ABLE OF ONTENTS TTABLE OF C CONTENTS SNIPER APPAREL Page 3 SNIPERMamba APPAREL Suit PagePage 3 4 MambaBoonieSkin Suit Sniper Hat PagePage 4 5 BoonieSkinViper Family Sniper Chart Hat PagePage 5 6-7 ViperViper Family Hood Chart PagePage 6-7 8 ViperViper Hood Backdrape PagePage 8 9 ViperViper Backdrape Ultra-lite PagePage 9 10 ViperCobra Ultra- Familylite Chart PagePage 10 11 CobraCobra Family Hood Chart PagePage 11 12 CobraROID HoodCobra Hood PagePage 12 13 ROIDCobra Cobra Hood Hood Ultra- lite PagePage 13 14- 15 CobraSuper Hood Cobra Ultra- lite PagePage 14- 1615 SuperKing Cobra PagePage 16 18 KingSniper Cobra Sleeves PagePage 18 19 SniperArmadillo Sleeves Family Chart PagePage 19 20 ArmadilloArmadillo Family Ultra-lite Chart Chaps PagePage 20 21 ArmadilloArmadillo Ultra-lite Light Duty Chaps Chaps PagePage 21 22 ArmadilloArmadillo Light Heavy Duty Duty Chaps Chaps PagePage 22 23 ArmadilloSidewinder Heavy Chest Duty Skid Chaps Plate PagePage 23 24 SidewinderSidewinder Chest Skid BibSkid Plate PagePage 24 25 SidewinderBOA and PythonSkid Bib Suspenders PagePage 25 26 BOAHeckens and Python Blast Mat Suspenders Page 26 Heckens Blast Mat GHILLIE SUIT KITS Page 27 GHILLIEICCD Kit SUIT # 6 KITS Page 27 ICCD Kit # 6 SUPPLIES & ACCESSORIES Page 28 SUPPLIESSpyder Mesh & ACCESSORIES PagePage 28 29 SpyderIndustrial Mesh Color Dye PagePage 29 30 IndustrialGSP Nylon Color Dye PagePage 30 31 GSPGhillie Nylon Garnish Comparison PagePage 31 32 GhillieMOSS Garnish Jute Comparison PagePage 32 33 MOSS1-Ply JuteJute PagePage 33 34 1-PlyStalk Jute Grass PagePage 34 35 StalkBristle Grass Weed PagePage 35 36- 39 BristleMisc. -

Vol. 83 Friday, No. 198 October 12, 2018 Pages 51621–51814

Vol. 83 Friday, No. 198 October 12, 2018 Pages 51621–51814 OFFICE OF THE FEDERAL REGISTER VerDate Sep 11 2014 21:41 Oct 11, 2018 Jkt 247001 PO 00000 Frm 00001 Fmt 4710 Sfmt 4710 E:\FR\FM\12OCWS.LOC 12OCWS khammond on DSK30JT082PROD with FR-WS II Federal Register / Vol. 83, No. 198 / Friday, October 12, 2018 The FEDERAL REGISTER (ISSN 0097–6326) is published daily, SUBSCRIPTIONS AND COPIES Monday through Friday, except official holidays, by the Office PUBLIC of the Federal Register, National Archives and Records Administration, under the Federal Register Act (44 U.S.C. Ch. 15) Subscriptions: and the regulations of the Administrative Committee of the Federal Paper or fiche 202–512–1800 Register (1 CFR Ch. I). The Superintendent of Documents, U.S. Assistance with public subscriptions 202–512–1806 Government Publishing Office, is the exclusive distributor of the official edition. Periodicals postage is paid at Washington, DC. General online information 202–512–1530; 1–888–293–6498 Single copies/back copies: The FEDERAL REGISTER provides a uniform system for making available to the public regulations and legal notices issued by Paper or fiche 202–512–1800 Federal agencies. These include Presidential proclamations and Assistance with public single copies 1–866–512–1800 Executive Orders, Federal agency documents having general (Toll-Free) applicability and legal effect, documents required to be published FEDERAL AGENCIES by act of Congress, and other Federal agency documents of public Subscriptions: interest. Assistance with Federal agency subscriptions: Documents are on file for public inspection in the Office of the Federal Register the day before they are published, unless the Email [email protected] issuing agency requests earlier filing. -

Journal of Textiles and Polymers

Part A: English Edition Journal of Textiles and Polymers Vol. 9, No. 3, 21-28, July 2021 http://dx.doi.org/10.48302/jtp.2021.136075 ORIGINAL PAPER Multi-dimensional Analytical Base Method for Evaluating Camouflage Patterns Elaheh Daneshvar, Mohammad Amani Tehrani*, and Fatemeh Zeighami Received: 12 December 2020, Accepted: 17 April 2021 Abstract- Precise evaluation of camouflage patterns is very a camouflage effect to safeguard the army forces in battles. important to achieve an effective protective cover. Recently, Although the early military uniforms had no camouflage researchers have focused on proposing computational pattern, the recently produced uniforms contain camouflage methods for camouflage evaluation using algorithms of patterns due to the development of military tactics [1]. image feature extraction. Although the available indexes Therefore, the military forces attempt to produce more determine the similarity of camouflage patterns to the successful camouflage patterns concerning the strategic environmental background, they generally suffer from a regions. In this regard, the evaluation of camouflage lack of quantified camouflage principles. The main idea of this paper is to propose a new evaluation metric by defining patterns is an important step to produce an effective seven camouflage factors to evaluate camouflage patterns. camouflage pattern [2]. Researchers proposed different To this end, several conceptual factors of camouflage quantitative metrics based on image feature extraction to that are vital for a camouflage pattern were defined. evaluate camouflage patterns [2-8]. Accordingly, if a pattern does not contain the mentioned Indeed, all the available evaluation methods of camouflage factors, it cannot be considered as an effective camouflage patterns are computable approaches based protective pattern. -

Sum M Er 2007

SUMMER 2007 LOW/RAW lower center of gravity for accelerated flips * MID/RAW ULTRAstandard ride LIGHTheight for smooth, . responsiveINDUSTRIAL turns STRENGTH . GUARANTEED FOR LIFE * the active life of a truck is defined as the time it takes to grind the hanger casting down to the axle. RAILKILLER [RX-250] WHITE/WHITE > MID - LOW 0.25” longer baseplate for no-hang-up nose & tail slides RAILKILLER STEALTH [RX-250-S] BLACK/BLACK > MID - LOW 0.25” longer baseplate for no-hang-up nose & tail slides ONYX EMERALD RUBY ELITE > MICRO POLISHED / ULTRA PRECISION KRIS MARKOVICH > MID - LIMITED EDITION BAM TATTOOBAM [STEALTH] STEALTH > MID > MID- LIMITED EDITION BAM GHOST > MID - LIMITED EDITION RAGDOLL KISS > MID BENGILLEY BAT > RAILKILLER ADRIANLOPEZ LOPEZ II [SWITCH] > MID DESTRUCTO MECHA > MID DESTRUCTO SNAKE > MID DESTRUCTO vs KLF > MID LIMITED EDITION The KLF (Kopyright Liberation Front) is the creative partnership of Bill As trustees of the K Foundation the duo embarked on a campaign of Drummond and Jimmy Cauty. They gained notoriety with a propaganda extravagant exploits to challenge and subvert the stuffy art establishment. campaign that included: the defacement of billboard adverts, posting of Their piece ‘Money: A Major Body of Cash’ (£1 Million nailed to a wood cryptic advertisements in high profile publications, and making music that panel) was rejected by the Tate Gallery, so the K Foundation burned it! relied heavily on illegal samples. Bill and Jimmy are presently engaged in numerous Kreative activities. In 1991 the KLF were the highest-selling singles band in the world. The following year they retired from the music industry to purse a new Divide And Kreate! direction, the K Foundation. -

Battlegroup Parola Factions Uusimaa

Battlegroup Parola Date: 23-24.07.2016 Location: Ilveskallio military training grounds, Hattula (110km from Helsinki) Game price: 45 euros paid in advance Story: Battlegroup Parola is set in an alternate Finland where a civil war is breaking out. The conflict will pit the Uusimaa battlegroups’ mechanized light infantry units against those of the Pirkanmaa battlegroup. An unknown country has also sent a military intelligence/reconnaissance force to the area but their motives are unknown. Factions Uusimaa Uniforms: Marpat, Cadpat, Vegetato, Multicam, Multicam tropic, MTP, AOR2, Digital Flora, ATACS FG, M90, M05, M91, M98, M84 Armband: Red + player number Age limit: 17, squadleaders and higher 18+ Vehicles allowed: Yes Commander: TBA - Infantry Company(150+ players): Consisting of multiple platoons, which will be tasked with both offensive and defensive missions, and other objectives as assigned by the battalion commander. The company will split a base with other friendly forces, and will occasionally be provided transportation by game master trucks. - Mechanized infantry(<100 players): The unit will be tasked with offensive missions, supporting friendly forces as assigned by the battalion commander. The unit will share a base with other friendly forces. Anyone signing up for this unit must have a spot in a vehicle before signing up! All vehicles must be preapproved by game masters(email [email protected]). You can also rent ATVs for your team/yourself by emailing the game masters. - Reconnaissance platoon(about 30 players): The platoon will conduct recon, sabotage and other missions as instructed by the battalion commander. Everyone signing up for this unit are expected to be able to handle most of the event self-sustained. -

Article Titles & Descriptions Index

TABLE OF CONTENTS Page(s) Title & Author, Description Vol. I, No. 1 (March 1977) No articles; ads and acknowledgements only Vol. I, No. 2 (June 1977) 2 Smart Dummy-Mannequin Construction by Gil Sanow II – step by step instructions on building your own mannequin 7 Army Uniform Regulations – address for obtaining OOP Army Uniform Regulations Vol. I, No. 3 (September 1977) 2 A Smarter Dummy – additional tips for building a mannequin 3 Care Of The Uniform Collection by Bill Henson – plans to build a storage unit 7 United States Army's Garrison Cap - World War I and II by Chester Yatsak – history and development of the Army overseas cap Vol. I, No. 4 (December 1977) 3 AAMUC Survey Results by Kurt Smith – results from AAMUC survey #1 4 Restoration Of Uniforms From Insects Or Hard Use by Bill Henson – tips on repairing damaged uniforms 7 - 8 United States Army Garrison Caps - World War I And II - Part 2 by Chester Yatsak – continued history and development of the cap Vol. II, No. 1 (March 1978) 3 WW 2 U. S. Paratrooper Uniforms and Equipment, 1942-1945 - Part 1 by Ken Clawson 4 World War 1 U.S.M.C. Uniforms by Ron Beets - the uniforms of Marines in WWI 5 - 6 Uniform Cleaning by Bill Henson – different methods of cleaning uniforms 7 Tentative AAMUC Uniform Condition Standards – condition codes for listing items in Sales section Vol. II, No. 2 (June 1978) 1 New AAMUC Insignia - official AAMUC insignia 2 AAMUC Survey Report by Kurt Smith – results from AAMUC survey #2 3 Leather Care by Bill Henson - the proper storage and display of leather items 4 Collecting Military Uniforms - Part 1 by Chet Yatsak - a guide for collecting uniforms - overview and specialization 5 WW2 U.S. -

WO 2009/092567 Al

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro (43) Internationales Veröffentlichungsdatum (10) Internationale Veröffentlichungsnummer 30. Juli 2009 (30.07.2009) PCT WO 2009/092567 Al (51) Internationale Patentklassifikation: (71) Anmelder und F41H 3/00 (2006.01) (72) Erfinder: LENZ, Florian [DE/DE], Radeberger Strasse 1, 01465 Dresden (-Langebruck) (DE). (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/000348 (74) Anwalt: SCHÜTTE, Hartmut, BSB, Beethovenstr. 34, (22) Internationales Anmeldedatum: 59302 Oelde (DE). 21. Januar 2009 (21.01.2009) (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für (25) Einreichungssprache: Deutsch jede verfugbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, (30) Angaben zur Priorität: HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, 10 2008 005 802.5 21. Januar 2008 (21.01.2008) DE LA, LC, LK, LR, LS, LT,LU, LY,MA, MD, ME, MG, MK, 10 2008 002 8 11.8 21. März 2008 (21.03.2008) DE MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, [Fortsetzung auf der nächsten Seite] (54) Title: PATTERN FOR CAMOUFLAGE MOTIF ON OBJECTS (54) Bezeichnung: TARNSCHEMA FUR TARNMUSTER AN OBJEKTEN (57) Abstract: The invention relates to a Camouflage 6 pattern having a polygonal pattern area for a Camouflage motif for objects to be camouflaged, wherein the polygonal pattern area of the Camouflage pattern has such dimensions that the polygonal pattern area substantially fully Covers an object area of an object to be camouflaged. -

Warnord / Op: Bad Blood 2020 1/1/20 Page 1

WARNORD / OP: BAD BLOOD 2020 1/1/20 PAGE 1 www.evike.com Page | 1 WARNORD / OP: BAD BLOOD 2020 1/1/20 PAGE 2 QUICK REFERENCE SHEET 1 PRINT THIS PAGE AND KEEP IT WITH YOU DURING THE GAME Re-spawn Rules • Faction Player: Return to primary spawn location and respawn on the 10’s of the hour (e.g. 2:00, 2:10, 2:20, etc.). Or wait with your faction’s Triage to respawn as directed by Embed. • Embed/CO: 5 min bleedout and return to game • Tribal Player: 5 min bleedout. Re-spawn out of sight of faction players and yell “Tribal Respawn” Game Radio Channels (ONLY use the below listed channels to avoid signal interference) Staff/Admin Primary 19; Secondary 20 Black Shirts Primary 3; Secondary 4,5 Green Army Primary 7; Secondary 8,9 Taskforce Primary 11; Secondary 12,13 Deus X Primary 15; Secondary 16,17 Tribal Primary 21; Secondary 1 VHF Frequency Chart 1) 462.5625 6) 462.6875 11) 467.6375 16) 462.5750 2) 462.5875 7) 462.7125 12) 467.6625 17) 462.6000 3) 462.6125 8) 467.5625 13) 467.6875 18) 462.6250 4) 462.6375 9) 467.5875 14) 467.7125 19) 462.6500 5) 462.6625 10) 467.6125 15) 462.5500 Operation Schedule FRIDAY 6/26/20 17:00-20:00 Early chrono and registration SAT OPBB 6/27/20 08:00-09:30 Chrono/Sign In 09:30-10:00 Group Photo and Briefing 10:00-11:00 Deployment and Faction Briefing 11:00-16:00 Bonus Battle 17:00-18:00 Raffle SUN Bonus Games 6/28/20 09:30-10:15 Dead Blood chrono and Wristband check 10:15-10:30 Briefing 10:30-12:00 OP: Dead Blood (see Special Weapon Restrictions) 12:00-14:00 Skirmish games (regular weapons)* * You do NOT need to re-chrono your guns for the Skirmish games if they have a Saturday chrono tag. -

Ghost Recon: Advanced Warfighter 2

GHOST RECON: ADVANCED WARFIGHTER 2 - MP GAME MODES - - v1.04 - By: Grin_Wolfsong Assisted by: Grin_Chopstiks & Grin_GeckoGore Document Contents Chapter 1: XML Files ................................................................................................3 Introduction............................................................................................................3 Used Files...............................................................................................................3 World_Info.xml .....................................................................................................4 Mission.xml ...........................................................................................................5 Chapter 2: Original Game Modes..............................................................................7 Team Deathmatch ..................................................................................................7 Deathmatch ............................................................................................................7 Siege.......................................................................................................................7 Hamburger Hill ......................................................................................................8 Recon vs. Assault...................................................................................................8 Chapter 3: Coop .........................................................................................................9 -

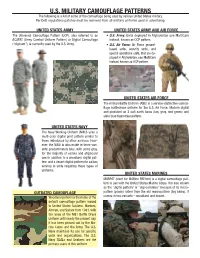

U.S. Military Camouflage Patterns the Following Is a List of Some of the Camouflage Being Used by Various United States Military

U.S. MILITARY CAMOUFLAGE PATTERNS The following is a list of some of the camouflage being used by various United States military. Per DoD regulations patches must be removed from all military uniforms used in advertising. UNITED STATES ARMY UNITED STATES ARMY AND AIR FORCE The Universal Camouflage Pattern (UCP), also referred to as • U.S. Army: Units deployed in Afghanistan use MultiCam ACUPAT (Army Combat Uniform Pattern) or Digital Camouflage instead, known as OCP pattern. (“digicam”), is currently used by the U.S. Army. • U.S. Air Force: Air Force ground- based units, security units, and special operations units, that are de- ployed in Afghanistan, use MultiCam instead, known as OCP pattern. UNITED STATES AIR FORCE The Airman Battle Uniform (ABU) is a service-distinctive camou- flage battledress uniform for the U.S. Air Force. Modern digital and pixelated on 3 soft earth tones (tan, gray, and green) and slate blue tigerstripe pattern. UNITED STATES NAVY The Navy Working Uniform (NWU) uses a multi-color digital print pattern similar to those introduced by other services. How- ever, the NWU is also made in three vari- ants: predominately blue, with some gray, for the majority of sailors and shipboard use in addition to a woodland digital pat- tern and a desert digital pattern for sailors serving in units requiring those types of uniforms. UNITED STATES MARINES MARPAT (short for MARine PATtern) is a digital camouflage pat- tern in use with the United States Marine Corps. It is also known as the “digital pattern” or “digi-cammies” because of its micro- OUTDATED CAMOUFLAGE pattern (pixels) rather than the old macropattern (big blobs). -

Camouflage Fabric – Fabric for Today's Competitive

TEXTILE & REVIEW LEATHER Texti le & Leather Review 2020 ISSN: 2623-6257 (Print) 2623-6281 (Online) Journal homepage: www.textile-leather.com Journal doi: 10.31881/TLR Camoufl age Fabric – Fabric for Today’s Competi ti ve Era Madan Lal Regar, Akhtarul Islam Amjad, Ati ki Singhal How to cite: Regar M L, Amjad A I, Singhal A. Camoufl age Fabric – Fabric for Today’s Competi ti ve Era. Texti le & Leather Review. 2020. htt ps://doi.org/10.31881/TLR.2020.10 How to link: htt ps://doi.org/10.31881/TLR.2020.10 Published: 1 December 2020 This work is licensed under a Creati ve Commons Att ributi on-ShareAlike 4.0 Internati onal License REGAR ML, et al. Camouflage Fabric - Fabric for Today’s Competitive Era… TLR 3 (4) 2020 186-201. Camouflage Fabric - Fabric for Today’s Competitive Era Madan Lal REGAR1*, Akhtarul Islam AMJAD2, Atiki SINGHAL3 1Department of Fashion Design, National Institute of Fashion Technology, Jodhpur, 342001 India 2Department of Textile Engineering, Uttar Pradesh Textile Technology Institute, Kanpur, 208001 India 3Department of Textile Technology, Uttar Pradesh Textile Technology Institute, Kanpur, 208001 India *[email protected] Scientific review UDC 677-488:623.77 DOI: 10.31881/TLR.2020.10 Received 16 Jun 2020; Accepted 28 Aug 2020; Published Online 11 Sep 2020; Published 1 Dec 2020 ABSTRACT Innovation is the foremost requirement of today’s competitive era. Innovation refers to improving on an existing concept or idea using a stepwise process to create a commercially viable product. Food, clothing, and shelter are the basic needs of a human being.