Cerclevaudoisde Botanique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rundbrief 2008, Heft 1

R u n d b r i e f z u r b o t a n i s c h e n E r f a s s u n g d e s K r e i s e s P l ö n ( N o r d - T e i l ) Jahrgang 17 2008 Heft 1 Liebe Mitglieder unserer Kartiergruppe, liebe Abonnenten der Rundbriefe! Auch in diesem Jahr erscheinen die beiden Hefte unserer „Rundbriefe“, wie schon an- gekündigt, erst zu Ende des Jahres. Das hat den großen Vorteil, dass die volle Vegetations- periode noch zur Verfügung steht, um die Bestimmungsschlüssel zu überprüfen und die floristischen Beobachtungen zu komplettieren. Es hat den Nachteil, dass der direkte praktische Einsatz und Nutzen der Hefte für die Leser im Winterhalbjahr natürlich ein- geschränkt ist. Zudem ist es nun nicht mehr möglich, die Exkursionstermine abzudrucken. Diese wird man im nächsten Jahr bei der AG Geobotanik erfahren oder man kann unter [email protected] direkt bei mir nachfragen. Im Dezember 2007 ist nun meine Dissertation über „Eine Theorie zur Beziehung zwischen Flächengröße und Artenzahl“ als Heft 64 der „Mitteilungen der AG Geobotanik in Schleswig- Holstein und Hamburg“ herausgekommen. Auch mein Beitrag in der Festschrift zum 60. Ge- burtstag von Prof. Dierssen über den „Einfluss des Bearbeiters auf den nachgewiesenen Artenreichtum“ (Heft 65 der Mitteilungen) ist inzwischen veröffentlicht worden. In den nächsten Jahren werde ich mich auch weiterhin mit mathematischen Modellen in der Öko- logie beschäftigen wollen, insbesondere habe ich vor, Teile meiner Dissertation für eine Platzierung in internationalen Journals vorzubereiten, aber das wird sehr aufwändig sein und daher nur peu á peu erfolgen können. -

Globalna Strategija Ohranjanja Rastlinskih

GLOBALNA STRATEGIJA OHRANJANJA RASTLINSKIH VRST (TOČKA 8) UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA AND GSPC TARGET 8 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS LABACENSIS, SLOVENIA INDEX SEMINUM ANNO 2017 COLLECTORUM GLOBALNA STRATEGIJA OHRANJANJA RASTLINSKIH VRST (TOČKA 8) UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA AND GSPC TARGET 8 Recenzenti / Reviewers: Dr. sc. Sanja Kovačić, stručna savjetnica Botanički vrt Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu muz. svet./ museum councilor/ dr. Nada Praprotnik Naslovnica / Front cover: Semeska banka / Seed bank Foto / Photo: J. Bavcon Foto / Photo: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak Urednika / Editors: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak Tehnični urednik / Tehnical editor: D. Bavcon Prevod / Translation: GRENS-TIM d.o.o. Elektronska izdaja / E-version Leto izdaje / Year of publication: 2018 Kraj izdaje / Place of publication: Ljubljana Izdal / Published by: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL Ižanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386(0) 1 427-12-80, www.botanicni-vrt.si, [email protected] Zanj: znan. svet. dr. Jože Bavcon Botanični vrt je del mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov © Botanični vrt Univerze v Ljubljani / University Botanic Gardens Ljubljana ----------------------------------- Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID=297076224 ISBN 978-961-6822-51-0 (pdf) ----------------------------------- 1 Kazalo / Index Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst (točka 8) -

Piano Di Gestione Del Sic/Zps It3310001 “Dolomiti Friulane”

Piano di Gestione del SIC/ZPS IT 3310001 “Dolomiti Friulane” – ALLEGATO 2 PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS IT3310001 “DOLOMITI FRIULANE” ALLEGATO 2 ELENCO DELLE SPECIE FLORISTICHE E SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE DI IMPORTANZA COMUNITARIA Agosto 2012 Responsabile del Piano : Ing. Alessandro Bardi Temi Srl Piano di Gestione del SIC/ZPS IT 3310001 “Dolomiti Friulane” – ALLEGATO 2 Classe Sottoclasse Ordine Famiglia Specie 1 Lycopsida Lycopodiatae Lycopodiales Lycopodiaceae Huperzia selago (L.)Schrank & Mart. subsp. selago 2 Lycopsida Lycopodiatae Lycopodiales Lycopodiaceae Diphasium complanatum (L.) Holub subsp. complanatum 3 Lycopsida Lycopodiatae Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium annotinum L. 4 Lycopsida Lycopodiatae Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L. subsp. clavatum 5 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum arvense L. 6 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum hyemale L. 7 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum palustre L. 8 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum ramosissimum Desf. 9 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum telmateia Ehrh. 10 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & Mohr 11 Polypodiopsida Polypodiidae Polypodiales Adiantaceae Adiantum capillus-veneris L. 12 Polypodiopsida Polypodiidae Polypodiales Hypolepidaceae Pteridium aquilinum (L.)Kuhn subsp. aquilinum 13 Polypodiopsida Polypodiidae Polypodiales Cryptogrammaceae Phegopteris connectilis (Michx.)Watt -

The Rock Garden 136 the Ro

January 2016 January 2016 THE ROCK GARDEN 136 THE ROCK GARDEN 136 January 2016 THE ROCK GARDEN Volume XXXIV Part 3 - 136 January 2016 THE ROCK GARDEN Volume XXXIV Part 3 - 136 PostalPostal Subscriptions Subscriptions from from 1st October, 1st October, 2015 2015 Postal subscriptionsPostal subscriptions are payable are payable annually annually by October by October and provide and provide membership membership of the of the SRGC untilSRGC 30 thuntil September 30th September of the following of the following year. year. SubscriptionSubscription Rates Rates UK UK OverseasOverseas Single annualSingle annual £18 £18 £23 £23 Junior Junior £3 £3 £7 £7 (under 18(under on 1 18st Oct) on 1st Oct) Family Family £21 £21 £25 £25 (Two adults(Two andadults up and to two up childrento two children under 18 under on 1 18st Oct) on 1st Oct) Three yearThree subscriptions year subscriptions are available are available at three at times three the times above the aboveannual annualrates. Renewals rates. Renewals for threefor year three subscriptions year subscriptions may only may be only made be atmade the end at the of endthe three of the year three period. year period. All subscriptionAll subscription payments payments to the club to the must club be must made be inmade GB Pounds in GB Pounds Sterling. Sterling. ChequesCheques should shouldbe made be payablemade payable to ‘The Scottishto ‘The Scottish Rock Garden Rock Garden Club’ and Club’ must and be must be drawn ondrawn a UK on bank. a UK bank. SubscriptionSubscription payments payments may be may made be throughmade through the post the by post Visa byor MastercardVisa or Mastercard providingproviding the following the following information information is sent: is sent: The longThe number long number on the cardon the card The nameThe ofname the cardholder of the cardholder as shown as onshown the cardon the card The cardThe expiry card date expiry date The cv2The 3 digit cv2 number3 digit number (from back (from of back the card) of the card) The cardholder’sThe cardholder’s signature. -

Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control

ROSALIA Handbooks ROSALIA Handbooks Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control Second, revised and expanded edition Invasive plant species pose major agricultural, silvicultural, human health and ecological problems worldwide, and are considered the most signifi cant threat for nature conservation. Species invading natural areas in Hungary have been described by a number of books published in the Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control last few years. A great amount of experience has been gathered about the control of these species in some areas, which we can read about in an increasing number of articles; however, no book has been published with regards to the whole country. Invasions affecting larger areas require high energy and cost input, and the effectiveness and successfulness of control can be infl uenced by a number of factors. The development of effective, widely applicable control and eradication technologies is preceded by experiments and examinations which are based on a lot of practical experience and often loaded with negative experiences. National park directorates, forest and agricultural managers and NGOs in many parts of Hungary are combatting the spread of invasive species; however, the exchange of information and conclusion of experiences among the managing bodies is indispensable. The aim of the present volume is to facilitate this by summarizing experiences and the methods applied in practice; which, we hope, will enable us to successfully stop the further spread of invasive plant species and effectively protect our natural values. Magyarország-Szlovákia Partnerséget építünk Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Duna-Ipoly National Park Directorate rrosaliaosalia kkezikonyvezikonyv 3 aangng jjav.inddav.indd 1 22017.12.15.017.12.15. -

Doronicum Orientale POTW

Of interest this week at Beal... Caucasian Leopardbane Doronicum orientale Family: the Sunflower family, Asteraceae Also called Leopards Bane, Leopards Bane Daisy, W. J. Beal False Leopards Bane Botanical Garden If you are having trouble with too many leopards roaming your yard, Caucasian Leopardbane could be what you have been looking for. Its name points to the reputation the plant acquired long ago that it could repel various wild animals. It is even thought to be unappealing to cottontail rabbits. Most who plant this yellow- flowered perennial keep it for its pure yellow mid-spring color. The most vigorous specimens can attain about a meter (3 ft) in height and there are several horticultural varieties. Ours may be seen in bed 40, of the systematic collection. Caucasian Leopardbane is one of some 26 species in the genus Doronicum that are distributed across Europe, Asia, and north Africa. Doronicum orientale is found throughout southeastern Europe, across the Carpathian mountains, and in Italy. All known Doronicum species are yellow-flowered perennials that form vegetative colonies via rhizomes. Their flower heads are typical of the composite habit seen frequently throughout the sunflower family, the Asteraceae (see next page). The tendency to flower in April or May, then to disappear before the first week of July, makes Doronicum almost qualify as a spring ephemeral. In the perennial flower garden, Doronicum likes moderately moist partially shaded sites, but is tolerant of full sun. In southern localities, it depends on supplemental watering to prevent its burning away into dormancy during the hottest months of summer. Tazlaciu and Erol (1998) report that Leopards Bane appears in several medieval herbals including its listing as a diuretic, from the above-ground parts, in Turkey. -

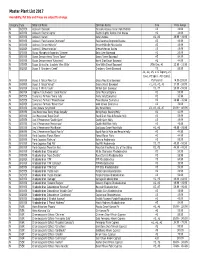

Master Plant List 2017.Xlsx

Master Plant List 2017 Availability, Pot Size and Prices are subject to change. Category Type Botanical Name Common Name Size Price Range N BREVER Azalea X 'Cascade' Cascade Azalea (Glenn Dale Hybrid) #3 49.99 N BREVER Azalea X 'Electric Lights' Electric Lights Double Pink Azalea #2 44.99 N BREVER Azalea X 'Karen' Karen Azalea #2, #3 39.99 - 49.99 N BREVER Azalea X 'Poukhanense Improved' Poukhanense Improved Azalea #3 49.99 N BREVER Azalea X 'Renee Michelle' Renee Michelle Pink Azalea #3 49.99 N BREVER Azalea X 'Stewartstonian' Stewartstonian Azalea #3 49.99 N BREVER Buxus Microphylla Japonica "Gregem' Baby Gem Boxwood #2 29.99 N BREVER Buxus Sempervirens 'Green Tower' Green Tower Boxwood #5 64.99 N BREVER Buxus Sempervirens 'Katerberg' North Star Dwarf Boxwood #2 44.99 N BREVER Buxus Sinica Var. Insularis 'Wee Willie' Wee Willie Dwarf Boxwood Little One, #1 13.99 - 21.99 N BREVER Buxus X 'Cranberry Creek' Cranberry Creek Boxwood #3 89.99 #1, #2, #5, #15 Topiary, #5 Cone, #5 Spiral, #10 Spiral, N BREVER Buxus X 'Green Mountain' Green Mountain Boxwood #5 Pyramid 14.99-299.99 N BREVER Buxus X 'Green Velvet' Green Velvet Boxwood #1, #2, #3, #5 17.99 - 59.99 N BREVER Buxus X 'Winter Gem' Winter Gem Boxwood #5, #7 59.99 - 99.99 N BREVER Daphne X Burkwoodii 'Carol Mackie' Carol Mackie Daphne #2 59.99 N BREVER Euonymus Fortunei 'Ivory Jade' Ivory Jade Euonymus #2 35.99 N BREVER Euonymus Fortunei 'Moonshadow' Moonshadow Euonymus #2 29.99 - 35.99 N BREVER Euonymus Fortunei 'Rosemrtwo' Gold Splash Euonymus #2 39.99 N BREVER Ilex Crenata 'Sky Pencil' -

ZNIEFF Continentales : Liste Des Espèces De Flore Déterminantes En Région PACA

Actualisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur ZNIEFF continentales : liste des espèces de flore déterminantes en région PACA Version du 28/07/2016 Référentiel taxonomique : TAXREF v5.0 Les alismatales PHYLUM CLASSE ORDRE FAMILLE CD_REF RANG NOM_VALIDE Plantae Equisetopsida Alismatales Alismataceae 85486 ES Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 Plantae Equisetopsida Alismatales Alismataceae 160264 SSES Damasonium alisma Mill. subsp. polyspermum (Coss.) Maire Plantae Equisetopsida Alismatales Alismataceae 119860 ES Sagittaria sagittifolia L., 1753 Plantae Equisetopsida Alismatales Butomaceae 87136 ES Butomus umbellatus L., 1753 Plantae Equisetopsida Alismatales Hydrocharitaceae 103120 ES Hydrocharis morsus-ranae L., 1753 Plantae Equisetopsida Alismatales Hydrocharitaceae 128504 ES Vallisneria spiralis L., 1753 Plantae Equisetopsida Alismatales Juncaginaceae 141931 SSES Triglochin bulbosum subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy, 1912 Plantae Equisetopsida Alismatales Juncaginaceae 127546 ES Triglochin maritimum L., 1753 Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogetonaceae 81869 ES Althenia filiformis Petit, 1829 Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogetonaceae 115228 ES Potamogeton alpinus Balb., 1804 Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogetonaceae 115237 ES Potamogeton coloratus Hornem., 1813 Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogetonaceae 115258 ES Potamogeton gramineus L., 1753 Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogetonaceae 115296 ES Potamogeton -

A R N I C a M O N T a N A

A R N I C A M O N T A N A L. Species Plantarum 2: 884 (1753). NOMS POPULARS Alemany: Arnica / Berg-wohlverleih / Bergdotterblume / Bergwegebreit / Bergwohlverleih / Bergwurz / Bergwurzelblumen / Blutblumen / Bluttrieb / Christwurz / Donnerblume / Echte arnika / Engelblume / Engelblumen / Engelkraut / Fallkraut / Fallkrautblumen / Färberblume / Gamsblumen / Gemswurz / Johannisblume / Kraftrose / Kraftwurz / Kraftwurzel / Leopardenwürger / Mitterwurz / Mönchskappe / St. Lucienkraut / Stichkraut / Stichwurzel / Verfangkraut / Wohlverlei / Wohlverleih / Wohlverleihblüten / Wolferley / Wolffelei / Wolfsbann / Wolfsblume / Wolfsdistel / Wundkraut Alt-aragonès: árnica. Anglès: Arnica / Cure all / European arnica / Fallherb / Golden-fleece / Lambskin / Mountain arnica / Mountain daisy / Mountain tobacco / Sneezewort / Tumblers / Wolf's bane Aragonès: árnica (2), tabaco de montaña. Bable: árnica, arnicón, estornudadera. Castellà: árnica, estornudadera, flor de tabaco, hierba de las caídas, hierba santa, tabaco borde, tabaco de montaña, tabaco del diablo, talpa, talpica, dorónico de Alemania, estabaco, estornudadera, rabo de gato, tabaco, tabaco borde, tabaco de la montaña, tabaco de montaña, talpica. Català: alop, àrnica, herba capital, esternudera, flor de tabac, herba de les caigudes, tabac de muntanya, tabac de pastor, talpa, talpica. Danès: Arnica / Arnika / Arnikablomst / Bjerg-guldblomme / Bjergvolverlej / Gammelmand / Volverlejblomst Eslovè: Arnika horská Euskera: arnika, usin-belar, árnika. Francès: Plantain des Alpes, Herbes aux chutes, -

Plant List for VC54, North Lincolnshire

Plant List for Vice-county 54, North Lincolnshire 3 Vc61 SE TA 2 Vc63 1 SE TA SK NORTH LINCOLNSHIRE TF 9 8 Vc54 Vc56 7 6 5 Vc53 4 3 SK TF 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 Paul Kirby, 31/01/2017 Plant list for Vice-county 54, North Lincolnshire CONTENTS Introduction Page 1 - 50 Main Table 51 - 64 Summary Tables Red Listed taxa recorded between 2000 & 2017 51 Table 2 Threatened: Critically Endangered & Endangered 52 Table 3 Threatened: Vulnerable 53 Table 4 Near Threatened Nationally Rare & Scarce taxa recorded between 2000 & 2017 54 Table 5 Rare 55 - 56 Table 6 Scarce Vc54 Rare & Scarce taxa recorded between 2000 & 2017 57 - 59 Table 7 Rare 60 - 61 Table 8 Scarce Natives & Archaeophytes extinct & thought to be extinct in Vc54 62 - 64 Table 9 Extinct Plant list for Vice-county 54, North Lincolnshire The main table details all the Vascular Plant & Stonewort taxa with records on the MapMate botanical database for Vc54 at the end of January 2017. The table comprises: Column 1 Taxon and Authority 2 Common Name 3 Total number of records for the taxon on the database at 31/01/2017 4 Year of first record 5 Year of latest record 6 Number of hectads with records before 1/01/2000 7 Number of hectads with records between 1/01/2000 & 31/01/2017 8 Number of tetrads with records between 1/01/2000 & 31/01/2017 9 Comment & Conservation status of the taxon in Vc54 10 Conservation status of the taxon in the UK A hectad is a 10km. -

The Vascular Plants of British Columbia Part 1 - Gymnosperms and Dicotyledons (Aceraceae Through Cucurbitaceae)

The Vascular Plants of British Columbia Part 1 - Gymnosperms and Dicotyledons (Aceraceae through Cucurbitaceae) by George W. Douglas1, Gerald B. Straley2 and Del Meidinger3 1 George Douglas 2 Gerald Straley 3 Del Meidinger 6200 North Road Botanical Garden Research Branch R.R.#2 University of British Columbia B.C. Ministry of Forests Duncan, B.C. V9L 1N9 6501 S.W. Marine Drive 31 Bastion Square Vancouver, B.C. V6T 1Z4 Victoria, B. C. V8W 3E7 April 1989 Ministry of Forests THE VASCULAR PLANTS OF BRITISH COLUMBIA Part 1 - Gymnosperms and Dicotyledons (Aceraceae through Cucurbitaceae) Contributors: Dr. G.W. Douglas, Douglas Ecological Consultants Ltd., Duncan, B.C. — Aceraceae through Betulaceae Brassicaceae (except Arabis, Cardamine and Rorippa) through Cucurbitaceae. Mr. D. Meidinger, Research Branch, B.C. Ministry of Forests, Victoria, B.C. — Gymnosperms. Dr. G.B. Straley, Botanical Garden, University of B.C., Vancouver, B.C. — Boraginaceae, Arabis and Rorippa. With the cooperation of the Royal British Columbia Museum and the Botanical University of British Columbia. ACKNOWLEDGEMENTS We are grateful to Dr. G.A. Allen for providing valuable suggestions during the initial stages of the project. Thanks are also due to Drs. G.A. Allen, A. Ceska and F. Ganders for reviewing taxonomically difficult groups. Mrs. O. Ceska reviewed the final draft of Part 1. Mr. G. Mulligan kindly searched the DAO herbarium and provided information on Brassicaceae. Dr. G. Argus helped with records from CAN. Louise Gronmyr and Jean Stringer kindly typed most of the contributions and helped in many ways in the production of the final manuscript which was typeset by Beth Collins. -

PLANTS of PEEBLESSHIRE (Vice-County 78)

PLANTS OF PEEBLESSHIRE (Vice-county 78) A CHECKLIST OF FLOWERING PLANTS AND FERNS David J McCosh 2012 Cover photograph: Sedum villosum, FJ Roberts Cover design: L Cranmer Copyright DJ McCosh Privately published DJ McCosh Holt Norfolk 2012 2 Neidpath Castle Its rocks and grassland are home to scarce plants 3 4 Contents Introduction 1 History of Plant Recording 1 Geographical Scope and Physical Features 2 Characteristics of the Flora 3 Sources referred to 5 Conventions, Initials and Abbreviations 6 Plant List 9 Index of Genera 101 5 Peeblesshire (v-c 78), showing main geographical features 6 Introduction This book summarises current knowledge about the distribution of wild flowers in Peeblesshire. It is largely the fruit of many pleasant hours of botanising by the author and a few others and as such reflects their particular interests. History of Plant Recording Peeblesshire is thinly populated and has had few resident botanists to record its flora. Also its upland terrain held little in the way of dramatic features or geology to attract outside botanists. Consequently the first list of the county’s flora with any pretension to completeness only became available in 1925 with the publication of the History of Peeblesshire (Eds, JW Buchan and H Paton). For this FRS Balfour and AB Jackson provided a chapter on the county’s flora which included a list of all the species known to occur. The first records were made by Dr A Pennecuik in 1715. He gave localities for 30 species and listed 8 others, most of which are still to be found. Thereafter for some 140 years the only evidence of interest is a few specimens in the national herbaria and scattered records in Lightfoot (1778), Watson (1837) and The New Statistical Account (1834-45).