Mi Ventana Es Una Tumba.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Ciencia Del Sexo PERE ESTUPINYÀ

S=ex2 La ciencia del sexo PERE ESTUPINYÀ A Fazia, por alterar todos mis niveles hormonales habidos y por haber Introducción Cuando el neurocientífico Barry Komisaruk me propuso participar en uno de sus estudios sobre fisiología de la respuesta sexual acepté de inmediato. Era enero de 2012 y yo estaba documentándome para escribir este libro sobre la ciencia del sexo. Ser voluntario en un experimento de la reconocida Universidad de Rutgers me pareció una gran oportunidad para comprender desde dentro este tipo de investigaciones. Sin duda: ¡a por ello! Más tarde, cuando Barry me explicó que mi misión sería estimularme manualmente bajo un escáner de resonancia magnética funcional que mediría la actividad de diferentes áreas cerebrales mientras yo me excitaba y alcanzaba el orgasmo, le dije que debía pensármelo. ¡Buf! La imagen recreada en mi mente tenía un punto aterrador. A los pocos días envié un correo electrónico a Barry excusándome y diciéndole: «Barry, lo siento, pero me da vergüenza. Además, si soy sincero, no sé si sería capaz de cumplir el objetivo en dichas condiciones». Él insistió en que el experimento se desarrollaría con total privacidad, que lo único que el equipo vería sería mi cerebro en la pantalla del ordenador, y que no me preocupara por los nervios; que incluso si el experimento no culminaba, parte de los datos serían igualmente útiles. Añadió que me compensarían con doscientos dólares, lo cual no sé si en esas circunstancias fue un aliciente o una contrariedad. En el capítulo 3 os contaré si terminé siendo el primer hombre de la historia en tener un orgasmo bajo un escáner de resonancia magnética funcional. -

Caracas Perrea: Una Aproximación a La Sensibilidad Urbana a Través Del Reggaetón

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL MENCIÓN PERIODISMO TRABAJO DE PREGRADO Caracas perrea: una aproximación a la sensibilidad urbana a través del reggaetón Tesista Ileana García Mora Bajo la tutoría de Leopoldo Tablante Caracas, septiembre, 2006 Mis esfuerzos, lágrimas y alegrías por este trabajo se los dedico a quienes me han dedicado sus vidas: Xisbel y César ii Agradecimientos A mi mamá, por ser la mejor acompañante en las entrevistas y recorridos por Caracas en búsqueda de direcciones A mi papá, por enseñarme la calidad de la nobleza y la humildad en todos los aspectos de la vida A mi tía Haris, por prestarme sus oídos y atención a mis problemas y por darme el mejor regalo: Pedro Guillermo. A Acianela, por enseñarme la paciencia, la tolerancia, el respeto y la admiración a los profesores. Por ser única. A mis amigas del alma: Ysa, Meli, Yesy, Ida, Clau. No pueden haber mejores amigas ¡Qué grandes son! A todo el equipo de El Ucabista: Mafer, Rosi, Mafercita, Rafa, Jore... No tengo palabras para decirles lo que aprendí y disfruté en nuestras cuatro paredes A Dios, por llenarme de bendiciones, por darme la oportunidad de estudiar, por ayudarme a conocer, en apenas cinco años, a gente tan gente, tan importante en mi vida, amigos del alma, personas y momentos inolvidables iii Índice Introducción .............................................................................................. ........ .........1 Marco metodológico........................................................................................ -

Codigo Nombre Categoria Autor Precio

Codigo Nombre Categoria Autor Precio 102931 cenizas Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 102932 Me olvide de ti Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 103793 18 KILATES Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105014 La chica del Este Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105657 Me pones loco Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105658 Ojitos Cafe Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105659 Rompiste mi corazon Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138459 Como olvidarte Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138461 Cuerpo Criminal Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138463 Me pones loco Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138465 Ojitos cafes Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138466 Rompiste mi corazon Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138468 Chica especial Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 146242 Intentalo Musica Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146557 Intentalo Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146559 Todos A Bailar Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146561 Tribal Guarachoso Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146563 Ritmo Alterado Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 155464 Hipsters Con Botas Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160068 Hipsters Con Botas Pop 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160069 Solos Tú Y Yo Reggaeton 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160314 Vive Hoy Reggaeton 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160480 Porque El Amor Manda Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 257 In the club HipHop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105268 Come & Go Hip hop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105269 Peep show Hip hop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105270 All of me (f. -

Title Artist Gangnam Style Psy Thunderstruck AC /DC Crazy In

Title Artist Gangnam Style Psy Thunderstruck AC /DC Crazy In Love Beyonce BoomBoom Pow Black Eyed Peas Uptown Funk Bruno Mars Old Time Rock n Roll Bob Seger Forever Chris Brown All I do is win DJ Keo Im shipping up to Boston Dropkick Murphy Now that we found love Heavy D and the Boyz Bang Bang Jessie J, Ariana Grande and Nicki Manaj Let's get loud J Lo Celebration Kool and the gang Turn Down For What Lil Jon I'm Sexy & I Know It LMFAO Party rock anthem LMFAO Sugar Maroon 5 Animals Martin Garrix Stolen Dance Micky Chance Say Hey (I Love You) Michael Franti and Spearhead Lean On Major Lazer & DJ Snake This will be (an everlasting love) Natalie Cole OMI Cheerleader (Felix Jaehn Remix) Usher OMG Good Life One Republic Tonight is the night OUTASIGHT Don't Stop The Party Pitbull & TJR Time of Our Lives Pitbull and Ne-Yo Get The Party Started Pink Never Gonna give you up Rick Astley Watch Me Silento We Are Family Sister Sledge Bring Em Out T.I. I gotta feeling The Black Eyed Peas Glad you Came The Wanted Beautiful day U2 Viva la vida Coldplay Friends in low places Garth Brooks One more time Daft Punk We found Love Rihanna Where have you been Rihanna Let's go Calvin Harris ft Ne-yo Shut Up And Dance Walk The Moon Blame Calvin Harris Feat John Newman Rather Be Clean Bandit Feat Jess Glynne All About That Bass Megan Trainor Dear Future Husband Megan Trainor Happy Pharrel Williams Can't Feel My Face The Weeknd Work Rihanna My House Flo-Rida Adventure Of A Lifetime Coldplay Cake By The Ocean DNCE Real Love Clean Bandit & Jess Glynne Be Right There Diplo & Sleepy Tom Where Are You Now Justin Bieber & Jack Ü Walking On A Dream Empire Of The Sun Renegades X Ambassadors Hotline Bling Drake Summer Calvin Harris Feel So Close Calvin Harris Love Never Felt So Good Michael Jackson & Justin Timberlake Counting Stars One Republic Can’t Hold Us Macklemore & Ryan Lewis Ft. -

O 12 O Eli 0 =I

HOT LATIN SONGS: A panel of 104 stations (29 Latin pop. 12 tropical, 16 Latin rhythm. 52 regional Mexican) are electronically monitored 24 hours a day, 7 days a week. Ci 2006 VNU Business Media, Inc. All rights reserved. TOP LATIN ALBUMS: See Charts Legend for rules and explanations. 6: 2006. VNU Business Media, Inc. and Nielsen SoundScan, Inc. All rights reserved. AIRPLAY MONITORED BY SALES DATA COMPILED BY MAR Nielsen Nielsen 11 Broadcast Data SoundScan 2C06 Systems wOT LATIN SONGS. Ó x S TITLE Artist P, TITLE Artist Sy :53 3c 3ó PRODUCER (SONGWRITER) IMPRINT / PROMOTION LABE( aá tf,3 cá 3é PRODUCER (SONGWRITER) IMPRINT / PROMOTION LABEL S ROMPE Daddy Yankee TE ECHO DE MENOS Cheyenne 1 1 #1 33 40 1 28 MDNSERRATE. DJ URBA,S.FISHER (R.AYALA,V.CABRERA) EL CARTEL ,INTERSCOPE tit' F.PINERO JR..C.PONCE (C.PONCE,F.PINERO JR.) SONY BMG NORTE LLAME PA' VERTE Wisin & Yandel LIBERTAD Ivy Queen 3 6 18 2 I® 34 28 27 MACHETE R MERCENARIO (M.I.PESANTE) LA CALLE / UNIVISION ELLA Y YO Aventura Featuring Don Omar PARA QUE REGRESES El Chapo De Sinaloa 3 2 3 2 39 2e ..os (W.O.LANDRON,A.SANTOS) PREMIUM LATIN Juanes' sixth CD E PEREZ (G.RAMIREZ FLORES) DISC CONTRA VIENTO Y MAREA Intocable QUE VIDA LA MIA Reik 29 4 2 2 No. 1 on Latin Q 29 31 EZ. R.MARTINEZ (J.E.MURGIA,M.L.ARRIAGA) EMI LATIN A. VAZOUEZ,K.CIBRIAN (K.CIBRIAN,M.RUIZ) SONY BMG NORTE O Pop Airplay RAKATA Wisin & Vandal LAGRIMILLAS TONTAS Grupo Montez De Durango t8` 5 5 5 2 30 25 22 LUNY TUNES (WISIN,YANDEL) MAS FLOW /MACHETE is also his J _.TERRAZAS (J.VELAZOUEZ AGUILAR) DISC) NA NA NA (DULCE NINA) A.B. -

La Convulsión Orgiástica Del Orden: Sujeto, Cuerpo Y Escritura En Armonía Somers Y Alejandra Pizarnik

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA LA CONVULSIÓN ORGIÁSTICA DEL ORDEN: SUJETO, CUERPO Y ESCRITURA EN ALEJANDRA PIZARNIK Y ARMONÍA SOMERS Núria Calafell Sala Tesis dirigida por Beatriz Ferrús Antón Doctorado de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 2010 La convulsión orgiástica del orden: sujeto, cuerpo y escritura en Armonía Somers y Alejandra Pizarnik A mi madre, porque sin saberlo plantó en mí la semilla de una feminidad sin concesiones, independiente y fuerte. A mi padre, desde la lejanía del recuerdo. A Oriol, por recordarme la alegría del eterno retorno. 1 La convulsión orgiástica del orden: sujeto, cuerpo y escritura en Armonía Somers y Alejandra Pizarnik 2 La convulsión orgiástica del orden: sujeto, cuerpo y escritura en Armonía Somers y Alejandra Pizarnik [Q]uiero leer aquello que, sin embargo, no está escrito, Maurice Blanchot: El espacio literario 3 La convulsión orgiástica del orden: sujeto, cuerpo y escritura en Armonía Somers y Alejandra Pizarnik I. EL PODER DE LA ESCRITURA Un signo no es jamás un acontecimiento, si acontecimiento quiere decir unicidad empírica ireemplazable e irreversible. Un signo que no tuviera lugar más que «una vez» no sería un signo. Un signo puramente idiomático no sería un signo. Un significante (en general) debe ser reconocible en su forma, a pesar y a través de la diversidad de los caracteres empíricos que pueden modificarlo. De permanecer el mismo y poder ser repetido como tal a pesar y a través de la diversidad de las deformaciones que lo que se llama conocimiento empírico le hace sufrir necesariamente […]. -

Lista De Canciones AIE No Identificados 2013

Lista de Canciones AIE no identificados 2013 CANCION TITULO GRUPO INTENTALO -REMIX 3BALLMTY (CON DON OMAR) SEA LO QUE SEA SERA ABOVE & BEYOND (CON MIGUEL BOSE) GIRLFRIEND ABRAHAM MATEO SEÑORITA ABRAHAM MATEO BAILANDO -DO RE MIX ALASKA Y DINARAMA COMO PUDISTE HACERME ESTO A MI ALASKA Y DINARAMA ISIS ALASKA Y DINARAMA SUSSIE BLUE ALASKA Y DINARAMA AUNQUE ME CUESTE LA VIDA ALBERTO BELTRAN Y CELIA CRUZ AMOR GITANO ALEJANDRO FERNANDEZ (CON BEYONCE) A ESCONDIDAS ALEJANDRO JAEN DAME FE ALEJANDRO JAEN DAME FE [REGU] ALEJANDRO JAEN VAS A ACORDARTE DE MI ALEJANDRO JAEN ¿LO VES? ALEJANDRO SANZ A LA PRIMERA PERSONA ALEJANDRO SANZ APRENDIZ ALEJANDRO SANZ CAMINO DE ROSAS ALEJANDRO SANZ COMO TE ECHO DE MENOS ALEJANDRO SANZ CORAZON PARTIO (UNPLUGGED) ALEJANDRO SANZ EN LA PLANTA DE TUS PIES ALEJANDRO SANZ ENSEÑAME TUS MANOS ALEJANDRO SANZ ESO ALEJANDRO SANZ HE SIDO TAN FELIZ CONTIGO ALEJANDRO SANZ LA FUERZA DEL CORAZON (EN VIVO) ALEJANDRO SANZ LA MUSICA NO SE TOCA ALEJANDRO SANZ LO QUE FUI ES LO QUE SOY ALEJANDRO SANZ LO VES -PIANO Y VOZ ALEJANDRO SANZ LOLA SOLEDAD ALEJANDRO SANZ LOS DOS COGIDOS DE LA MANO ALEJANDRO SANZ ME IRE ALEJANDRO SANZ MI MARCIANA ALEJANDRO SANZ MI TRASCINI VIA ALEJANDRO SANZ NO ES LO MISMO ALEJANDRO SANZ NO ME COMPARES ALEJANDRO SANZ NUESTRO AMOR SERA LEYENDA ALEJANDRO SANZ QUIERO MORIR EN TU VENENO ALEJANDRO SANZ QUISIERA SER ALEJANDRO SANZ REGALAME LA SILLA DONDE TE ESPERE ALEJANDRO SANZ SE LE APAGO LA LUZ ALEJANDRO SANZ SE ME OLVIDO TODO AL VERTE ALEJANDRO SANZ SE VENDE ALEJANDRO SANZ SI HAY DIOS ALEJANDRO SANZ SIEMPRE ES DE -

Universidad Dr. José Matías Delgado Facultad De Ciencias Y Artes “Francisco Gavidia” Escuela De Ciencias De La Comunicación

UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES “FRANCISCO GAVIDIA” ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN TESIS: “Estudio comunicológico del género musical reggaeton y las pautas que generan los mensajes en la conducta de los jóvenes” PRESENTADO POR: BACHILLER WILLIAM GIOVANNI PAIZ MORALES ASESORA: LIC. ETHELIA MONTENEGRO Antiguo Cuscatlán, 16 de julio de 2008. ÍNDICE Contenido Pág. Introducción …………………………………………………………………. 4 Capítulo I Planteamiento del Problema 1.1 Antecedentes ................................................................................. 6 1.1.1 El reggaeton....................................................................... 6 1.1.2 El perreo ............................................................................ 6 1.1.3 El reggaeton y la censura................................................... 6 1.1.4 Moda y estilo reggaeton..................................................... 7 1.1.5 Exponentes del género reggaeton..................................... 8 1.1.6 contenido de las canciones del género reggaeton............. 18 1.1.7 Impacto de la música en los adolescentes........................ 19 1.2 Delimitación del tema .................................................................... 21 1.3 Tema delimitado............................................................................... 23 1.4. Planteamiento del problema .......................................................... 23 1.4.1 Pregunta de investigación .................................................. 26 1.5. Justificación -

21 Cortos”, Encuadrado Dentro De Las Actividades Literarias Del Centro Municipal De El Carmen

AYUNTAMIENTO DE MURCIA Miguel Ángel Cámara Botía Alcalde-Presidente Rafael Gómez Carrasco Concejal Delegado de Cultura CENTROS CULTURALES Dirección del Programa Francisco Franco Saura Coordinación C. Cultural El Carmen Jesús López Centenero Coordinación literaria Antonio Lois de los Santos EDICIÓN AYUNTAMIENTO DE MURCIA Concejalía de Cultura Dirección técnica Servicio de Comunicación Diseño e impresión Pictografía Depósito legal: MU 396-2012 ISBN: 978-84-15369-15-8 3 A veces, a los servidores públicos, nos cabe el honor de apoyar iniciativas tan estimulantes como el libro “21 Cortos”, encuadrado dentro de las actividades literarias del Centro Municipal de El Carmen. Las propuestas que realiza el Ayuntamiento de Murcia, a través del Programa Centros Culturales, pretenden, entre otras líneas de trabajo, la elaboración de productos culturales. Este li- bro es fruto de estas prácticas: personas implicadas en la activi- dad grupal del taller, formadores que aportan sus conocimientos, relatos que reflejan, como fruto final, experiencias personales y colectivas. Una iniciativa excelente por la que traslado la enho- rabuena a todos los que la han hecho posible. Rafael Gómez Carrasco Concejal Delegado de Cultura 5 Desde el año 1997, coincidiendo con la puesta en marcha del Centro Municipal de El Carmen, se han venido desarrollando actividades relacionadas con la creación literaria. El proyecto del Centro ha tenido en cuenta como elemento vertebrador de importantes iniciativas sociales las letras, su contexto, su utilización como herramienta para comprender el mundo y para desarrollar aptitudes en las personas que se han implicado en las diversas convocatorias que se han realizado desde aquel lejano año. La respuesta del público siempre ha sido exitosa: hemos conseguido poner en contacto a los creadores con los participantes, propiciando la proximidad, el conocimiento y el estímulo para enfrentarse a la hoja en blanco. -

Tracklist Classic Project | Nanoblog.Net

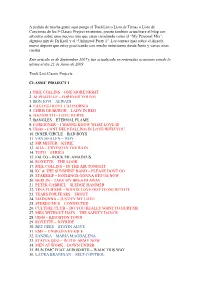

A pedido de mucha gente aqui pongo el TrackList o Lista de Temas o Lista de Canciones de los 9 Classic Project existentes, pronto tambien actualizare el blog con articulos sobre unos nuevos mix que estan circulando como el “My Personal Mix”, algunos mix de Dj Kroll y el “Unlimited Party 1″. Les contare mas sobre el Airsoft, nuevo deporte que estoy practicando con mucho entusiasmo desde Junio y varias otras cositas. Este articulo es de Septiembre 2007 y fue actualizado en reiteradas ocasiones siendo la ultima el dia 21 de Junio de 2009. Track List Classic Projects CLASSIC PROJECT 1 1. PHIL COLLINS – ONE MORE NIGHT 2. ALPHAVILLE – FOREVER YOUNG 3. BON JOVI – ALWAYS 4. EAGLES-HOTEL CALIFORNIA 5. CHRIS DE BURGH – LADY IN RED 6. NAZARETH – LOVE HURTS 7. BANGLES – ETERNAL FLAME 8. FOREIGNER – I WANNE KNOW WHAT LOVE IS 9. UB40 – CANT HELP FALLING IN LOVE WITH YOU 10. INNER CIRCLE – BAD BOYS 11. VAN HEALEN – WHY 12. MR MISTER – KYRIE 13. AHA – CRYING IN THE RAIN 14. TOTO – AFRICA 15. FALCO – ROCK ME AMADEUS 16. ROXETTE – THE LOOK 17. PHIL COLLINS – IN THE AIR TONIGHT 18. KC & THE SUNSHINE BAND – PLEASE DONT GO 19. STARSHIP – NOTHINGS GONNA STO US NOW 20. BERLIN – TAKE MY BREATH AWAY 21. PETER GABRIEL – SLEDGE HAMMER 22. TINA TURNER – WHATS LOVE GOT TO DO WITH IT 23. TEARS FOR FEARS – SHOUT 24. MADONNA – JUSTIFY MY LOVE 25. STEREO MCS – CONNECTED 26. CULTURE CLUB – DO YOU REALLY WANT TO HURT ME 27. MEN WITHOUT HATS – THE SAFETY DANCE 28. UB40 – KINGSTON TOWN 29. -

CAT# ARTISTA TITULO 1 Adamo Ella 2 Adamo En Bandolera 3 Adamo Mi

CAT# ARTISTA TITULO 1 Adamo Ella 2 Adamo En Bandolera 3 Adamo Mi Gran Noche 4 Adamo Muy Juntos 5 Adolescent's Orquesta Ponte Pilas (Salsa) 6 Alberto Cortez En Un Rincón Del Alma 7 Albita Como Se Baila El Son (Salsa) 8 Albita El Chico Chevere (Salsa) 9 Alejandra Guzman Volverte A Amar 10 Alejandro Fernandez Me Dedique A Perderte (Pop) 11 Alejandro Fernandez Que Lastima 12 Alejandro Fernandez Que Voy A Hacer Con Mi Amor 13 Alejandro Sanz A La Primera Persona 14 Alejandro Sanz Cuando Nadie Me Ve 15 Alejandro Sanz & Calle 13 La Peleita 16 Alejandro Sanz & Lena Tu Corazón 17 Alejandro Sanz & Shakira La Tortura (Pop) 18 Alejandro Sanz & Shakira Te Lo Agradezco Pero No 19 Aleks Syntek Duele El Amor 20 Aleks Syntek Por Volverte A Ver 21 Alex "El Bizcochito" Dos Amantes (Bachata) 22 Alex Bueno Quítame La Vida (Bachata) 23 Alex Ubago A Gritos De Esperanza 24 Alex Ubago Que Pides Tu? 25 Alex Ubago Sin Miedo A Nada 26 Alexandre Pierez Necesidad 27 Alexis, Fido & Baby Ranks El Tiburón (Reggaeton) 28 Alvaro Torres A Tu Ritmo 29 Alvaro Torres Ven Y Dame Un Poco Mas 30 Alvero Torres He Vivido Esperando Por Ti 31 Amaral Sin Ti No Soy Nada 32 Amaral & Beto Cuevas Te Necesito 33 Andy & Lucas Tanto La Queria 34 Andy Montanez Julia (Salsa) 35 Andy Montanez Me Gusta (Salsa) 36 Andy Montanez Payaso (Salsa) 37 Andy Montañez En Mi Puertorro 38 Andy Montañez & Daddy Yankee Se Le Ve (Salsa/Reggaeton) 39 Anthony Santos La Jaula De Oro (Bachata) 40 Anthony Santos Por Mi Timidez (Bachata) 41 Anthony Santos Quien Te Engaño (Bachata) 42 Antony Santos Voy Pa'lla (Bachata) -

SUMBA MP3 COMPILATION Vol.02 the MIXES

SUMBA MP3 COMPILATION vol.02 THE MIXES SumbaMix 001 - Pitbull Tribute Quality: 320 Kbps Lenght: 28:30 Bpm: 128 32 counts: NO 01) 00:00 - 128Bpm - Pitbull - Something for the DJs 02) 03:44 - 128 Bpm - Pitbull feat. T-Pain - Hey Baby (Drop It To The Floor) 03) 06:30 - 128 Bpm - Pitbull feat. Akon - Shut It Down 04) 08:30 - 128 Bpm - Pitbull feat. Enrique Iglesias - I Like It 05) 09:00 - 128 Bpm - Pitbull - Hotel Room Service 06) 11:18 - 128 Bpm - Pitbull feat marc Anthony - Rain Over Me 07) 13:51 - 128 Bpm - Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho) 08) 15:26 - 128 Bpm - Pitbull - Watagatapitusberry 09) 16:33 - 128 Bpm - Pitbull - Bon Bon 10) 18:04 - 128 Bpm - Flo-Rida feat T-Pain & Pitbull - Low 11) 19:05 - 128 Bpm - Nicola Fasano feat. Pitbull - Oye Baby 12) 20:40 - 130 Bpm - Qwote feat Pitbull - Letting Go (Cry Just A Little) 13) 22:38 - 128 Bpm - Pitbull feat Ne-Yo, Afrojack, Nayer - Give Me Everything 14) 26:36 - 128 Bpm - Pitbull - Vida 23 15) 27:15 - 128 Bpm - Jennifer Lopez feat Pitbull - On The Floor SumbaMix 002 Quality: 320 Kbps Lenght: 32:40 Bpm: from 089 to 092 32 counts: NO 01) 00:00 - 088 Bpm - Prynce feat. Galante & Juno The Hitmaker - Una Mejor Que Tu 02) 02:43 - 089 Bpm - J King Y Maximan feat. Zion, Jory, Yomo Y Tony Lenta - Chuleria 03) 04:53 - 090 Bpm - Jory Boy - Romeo Y Julieta 04) 06:53 - 090 Bpm - Galante "El Emperador" - Vivir El Momento 05) 08:42 - 090 Bpm - J Balvin - Yo Te Lo Dije 06) 10:07 - 090 Bpm - Eloy - Sin Sentido 07) 11:44 - 090 Bpm - Gotay "El Autentiko" feat.