Monografia De Escuinapa.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sinaloa Badiraguato EL VAREJONAL 1072343 250539 Sinaloa

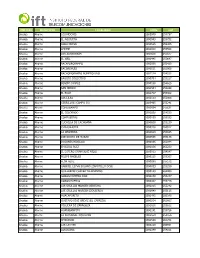

ENTIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD LONG LAT Sinaloa Badiraguato EL VAREJONAL 1072343 250539 Sinaloa Badiraguato EL POTRERO DEL VAREJONAL 1072451 250607 Sinaloa Culiacán CULIACÁN ROSALES 1072353 244731 Sinaloa Culiacán LA HUERTA DE POLO (LA HUERTA) 1073159 244900 Sinaloa Culiacán LA ADELITA 1071307 243306 Sinaloa Culiacán AGUA BLANCA 1071925 245349 Sinaloa Culiacán ARAGÓN [AGRÍCOLA] 1072317 242735 Sinaloa Culiacán AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN 1072309 245559 Sinaloa Culiacán LAS AGUAMITAS 1071925 245157 Sinaloa Culiacán EL AGUA ZARCA 1071510 244405 Sinaloa Culiacán ALCOYONQUI 1071226 244450 Sinaloa Culiacán ALGODONES DE TOMO 1071214 245726 Sinaloa Culiacán LOS ALGODONES 1071842 250100 Sinaloa Culiacán EJIDO SECCIÓN ALHUATE 1071955 243132 Sinaloa Culiacán SECCIÓN ALHUATE 1072008 243127 Sinaloa Culiacán ESTABLO SAN FERNANDO 1071525 243750 Sinaloa Culiacán AMATÁN 1070635 244625 Sinaloa Culiacán LA ANONA 1072919 250353 Sinaloa Culiacán LAS ARENITAS 1073220 242228 Sinaloa Culiacán LOS ARRAYANES 1071532 244440 Sinaloa Culiacán ARROYO DE LA HIGUERA 1070348 244952 Sinaloa Culiacán ARROYO GRANDE 1072617 245618 Sinaloa Culiacán EL AVIÓN 1072156 243524 Sinaloa Culiacán LOS AYALES 1072806 245747 Sinaloa Culiacán AYUNÉ 1071921 245021 Sinaloa Culiacán EL VENADILLO 1073504 244954 Sinaloa Culiacán LAS BATEAS 1072328 244024 Sinaloa Culiacán LAS BEBELAMAS DE ROMERO 1070730 243827 Sinaloa Culiacán EJIDO LOS BECOS 1071746 243757 Sinaloa Culiacán LA BIENVENIDA 1070917 245339 Sinaloa Culiacán LOS BRASILES 1070610 245237 Sinaloa Culiacán LA CALERA 1071223 244238 Sinaloa -

Special Collections Library Henry Madden Library

SPECIAL COLLECTIONS LIBRARY HENRY MADDEN LIBRARY CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, FRESNO TOPOLOBAMPO COLLECTION, 1836-1979 44.75 linear feet ACQUISITION: Part of the collection was donated by Viola Gabriel in 1955. The remainder was donated by Ray Reynolds in 1972. Some photographs were donated by Lois Sinclair in 1990. Various materials were donated by the Kneeland family over the years. ACCESS: The collection is open for research. COPYRIGHT: Copyright to Ira Kneeland’s photographs has been transferred to California State University, Fresno. Copyright to other materials has not been transferred. PHOTOGRAPHS: In boxes 4, 16, 33, 34 and 35. Original glass plate negatives stored in a filing cabinet. PROCESSED BY: Ronald Mahoney and Special Collections staff, 1970s; Linda Sitterding, 1999; Nathan N. Orgill, 2000; Tammy Lau, 2001-2002, and Heather Crowder, 2002. Topolobampo Collection History The Topolobampo cooperative colony was founded at Topolobampo Bay near Los Mochis, Sinaloa, Mexico, by a group of American colonists in 1886. The colony was established and governed under a set of idealistic bylaws, predicated on socialistic reforms. The driving force behind the colonization effort was Albert Kimsey Owen (1847-1916). After a brief stint as a civil servant in Chester, Pennsylvania, twenty-four-year-old Owen began working as a surveyor and civil engineer for William J. Palmer and the Denver and Rio Grande Railroad. Palmer formed a surveying party, which included Owen, whose mission was to reconnoiter a proposed railroad or surface road to Mexico City in 1872. After reaching Mexico City, Owen was sent to Mexico's west coast to look for promising harbor sites, and there he had his first look at Topolobampo Bay. -

Plan Director De Desarrollo Urbano Del

PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO PLAN DIRECTOR URBANO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO PAGINA 1 Paginas PRESENTACION 04 I. ANTECEDENTES…………………………………………………………….………………….….…………. 05 a. Introducción………………………………………………………………………………………..…... b. Fundamentación jurídica…………………………………………………………………..…..... 05 c. Congruencia con los niveles de planeación……………………………………..……….. 06 d. Delimitación del área de estudio……………………………………………………………... 08 e. Diagnóstico-pronóstico………………………………………………………………………....… 12 i. El ámbito subregional 14 ii. El medio físico natural iii. El medio físico transformado 1. Suelo 2. Infraestructura 3. Vivienda 4. Vialidad 5. Transporte 6. Equipamiento urbano 7. Industria 8. Turismo 9. Imagen urbana 10. Medio ambiente 11. Riesgos y vulnerabilidad iv. Los aspectos socio económicos v. La administración y gestión del desarrollo urbano vi. Análisis FODA vii. Diagnóstico-pronóstico integrado viii. Imagen objetivo II. NORMAS PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO.. a. Objetivos y metas…………………………………………………………………………….….….. 69 i. Objetivos generales y específicos 69 ii. Metas (situaciones a alcanzar en un determinado plazo) b. Dosificación del desarrollo urbano……………………………………………………..…... 78 III. POLITICAS Y ESTRATEGIAS................................................................................... a. Políticas de desarrollo urbano…………………………………………………………….…... i. Políticas de Crecimiento 81 ii. Políticas de Conservación 81 iii. Políticas de Mejoramiento PLAN DIRECTOR URBANO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO PAGINA -

Entidad Municipio Localidad Long

Entidad Municipio Localidad Long Lat Durango Canelas EL PUERTO DEL AGUA 1062914 250413 Durango Canelas LA ESPERANZA 1062624 250517 Durango Canelas TIERRA AZUL 1063131 250513 Durango Tamazula ACACHUANE 1065724 250032 Durango Tamazula ACATITA GRANDE (ACATITA) 1070241 245957 Durango Tamazula ACATITÁN 1065314 245515 Durango Tamazula AGUA CALIENTE 1065409 245957 Durango Tamazula AMACUABLE 1065346 250120 Durango Tamazula ARROYO GRANDE DE MATAVACAS 1064810 245810 Durango Tamazula ARROYO SECO 1070229 250917 Durango Tamazula ARROYO VERDE (LOS TOROS) 1070501 251322 Durango Tamazula BOCA DE ARROYO DEL ZAPOTE 1070928 251937 Durango Tamazula CARRICITOS 1064943 245009 Durango Tamazula CARRICITOS 1070249 251420 Durango Tamazula CHACALA 1064419 244842 Durango Tamazula CHACOAL 1065650 250231 Durango Tamazula CHAPOTÁN 1065205 245646 Durango Tamazula COLOMA 1065530 245655 Durango Tamazula COLOMITA 1065621 245546 Durango Tamazula EL AGUAJE 1065350 245840 Durango Tamazula EL ARRAYANAL 1064818 250134 Durango Tamazula EL AYALI 1070620 251752 Durango Tamazula EL BARCO 1070521 251743 Durango Tamazula EL BLEDAL 1065306 250318 Durango Tamazula EL CARRIZAL 1065546 245836 Durango Tamazula EL CASTILLO 1065638 245802 Durango Tamazula EL CHILAR 1065806 251056 Durango Tamazula EL FILTRO 1070118 250911 Durango Tamazula EL FRIJOLAR 1065030 250228 Durango Tamazula EL GACHUPÍN 1065149 245910 Durango Tamazula EL GALERÓN 1070501 251506 Durango Tamazula EL GATO 1065744 251410 Durango Tamazula EL GUAMUCHILAR 1070548 251742 Durango Tamazula EL GUAMUCHILITO 1064542 244741 Durango -

Sinaloa Ahome LOS MOCHIS 1085949 254737 Sinaloa Ahome

ENTIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD LONG LAT Sinaloa Ahome LOS MOCHIS 1085949 254737 Sinaloa Ahome EL AGUAJITO 1091943 255732 Sinaloa Ahome AGUA NUEVA 1090535 255305 Sinaloa Ahome AHOME 1091020 255508 Sinaloa Ahome LOS ALGODONES 1091658 255817 Sinaloa Ahome EL AÑIL 1090445 255647 Sinaloa Ahome BACAPOROBAMPO 1090059 255429 Sinaloa Ahome BACOREHUIS 1090511 261908 Sinaloa Ahome BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO 1091124 254532 Sinaloa Ahome BAGOJO COLECTIVO 1090704 255227 Sinaloa Ahome BENITO JUÁREZ 1090158 254625 Sinaloa Ahome SAN ISIDRO 1091504 255838 Sinaloa Ahome EL BULE 1091727 255302 Sinaloa Ahome LAS LILAS 1091133 255004 Sinaloa Ahome CERRILLOS (CAMPO 35) 1085405 255241 Sinaloa Ahome COHUIBAMPO 1090934 255631 Sinaloa Ahome EL COLORADO 1091858 254530 Sinaloa Ahome COMPUERTAS 1090109 255033 Sinaloa Ahome CUCHILLA DE CACHOANA 1090638 255239 Sinaloa Ahome CHIHUAHUITA 1090318 260917 Sinaloa Ahome LA DESPENSA 1091623 255935 Sinaloa Ahome DIECIOCHO DE MARZO 1090505 255136 Sinaloa Ahome DOLORES HIDALGO 1090106 262044 Sinaloa Ahome EMIGDIO RUIZ 1090036 262230 Sinaloa Ahome EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS) 1085012 254547 Sinaloa Ahome FELIPE ÁNGELES 1090225 255207 Sinaloa Ahome FLOR AZUL 1090030 255212 Sinaloa Ahome GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS) 1090033 255259 Sinaloa Ahome GUILLERMO CHÁVEZ TALAMANTES 1090143 262000 Sinaloa Ahome GOROS NÚMERO DOS 1090239 255237 Sinaloa Ahome GOROS PUEBLO 1090442 255716 Sinaloa Ahome LAS GRULLAS MARGEN DERECHA 1092015 255242 Sinaloa Ahome LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA 1091940 255115 Sinaloa Ahome HUACAPORITO 1091445 260343 Sinaloa -

X- Banco De Proyectos Residencia Profesional

X- BANCO DE PROYECTOS RESIDENCIA PROFESIONAL BIOLOGÍA BANCO DE PROYECTOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL BIOLOGÍA Tipo de proyecto No. de No. Institución/Empresa Nombre del proyecto interno/externo estudiantes Biología floral del mangle rojo Rhizophora mangle y el mangle blanco Laguncularia racemosa). 1 TECNM-ITLM INTERNO 1 2 TECNM-ITLM Elaboración y evaluación de una composta de residuos de hortalizas de uso doméstico. INTERNO 1 3 TECNM-ITLM Elaboración y evaluación de una composta a partir de follaje de leguminosas. INTERNO 1 4 TECNM-ITLM El cultivo de arándano en el norte de Sinaloa. INTERNO 1 5 TECNM-ITLM El cultivo de mango e el norte de Sinaloa. INTERNO 1 6 TECNM-ITLM Buenas prácticas agrícolas en campo y empaques de hortalizas y frutas en el norte de Sinaloa. INTERNO 1 7 TECNM-ITLM El tizón tardio de la papa y el tomate en el norte de Sinaloa. INTERNO 1 8 TECNM-ITLM La mosquita blanca en el norte de Sinaloa. INTERNO 1 9 TECNM-ITLM Malezas perennes en el norte de Sinaloa. INTERNO 1 10 TECNM-ITLM Roedores de importancia agricola en el norte de Sinaloa. INTERNO 1 Tipo de proyecto No. de No. Institución/Empresa Nombre del proyecto interno/externo estudiantes 11 TECNM-ITLM Plantas medicinales en el norte de Sinaloa. INTERNO 1 12 TECNM-ITLM El gusano cogollero del maizen el norte de Sinaloa. INTERNO 1 13 TECNM-ITLM Áfidos de importancia económica en el norte de Sinaloa. INTERNO 1 14 TECNM-ITLM Elaboración de un manual de mamíferos terrestres del estado de Sinaloa. INTERNO 1 Diversidad de almejas de la familia Veneridae en las islas del norte de Sinaloa. -

Jueves 02 De Septiembre 2021 Actualización #Covid19 Sinaloa

⚠Jueves 02 de Septiembre 2021⚠ Actualización #Covid19 � Sinaloa * Día 553 desde el primer caso detectado* * HAY 171 NUEVOS * De: Culiacán 78 Salvador Alvarado 7 Ahome 31 El Fuerte 6 Mazatlán 12 Choix 3 Sinaloa 11 Concordia 3 Cosalá 9 Badiraguato 2 Elota 9 *Pacientes Activos* 1,262 Se han *recuperado 59,603*, 134 nuevos De Culiacán 65 El Fuerte 3 Mazatlán 20 Rosario 3 Ahome 14 Escuinapa 3 Guasave 9 Cósala 2 Badiraguato 4 Elota 2 Sinaloa 4 Mocorito 2 Salvador Alvarado 3 26 nuevos fallecimientos reportados en las últimas 24 horas De Ahome 7 Mazatlán 1 Guasave 6 Salvador Alvarado 1 Sinaloa 4 Mocorito 1 El Fuerte 3 Rosario 1 Culiacán 2 CASOS TOTALES EN SINALOA: 68,904 SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO VIGENTE EN TODO EL ESTADO: AMARILLO DISPONIBLES 75% DE LAS CAMAS COVID EN EL ESTADO *Pacientes Activos Por Municipio* AHOME: 388 SINALOA: 19 CULIACÁN: 329 BADIRAGUATO: 17 GUASAVE: 188 MOCORITO: 13 MAZATLÁN: 88 ANGOSTURA: 12 ELOTA: 54 CONCORDIA: 9 EL FUERTE: 38 ESCUINAPA: 8 NAVOLATO: 31 ROSARIO: 6 SALVADOR ALVARADO: 29 CHOIX: 5 COSALA: 26 SAN IGNACIO: 2 *SOSPECHOSOS EN TODO SINALOA* *TOTAL DE RECUPERADOS: *TOTAL DE MUERTES: *CASOS SOSPECHOSOS 59,603* 8,039* 704* 26,160 CULIACÁN 3,001 CULIACÁN 297 CULIACÁN 9,244 MAZATLÁN 1,371 AHOME 170 AHOME 8,044 AHOME 1,351 MAZATLÁN 150 MAZATLÁN 5,613 GUASAVE 830 GUASAVE 146 GUASAVE 1,993 NAVOLATO 292 NAVOLATO 24 NAVOLATO 1,465 SALV ALVARADO 256 SALVADOR ALVARADO 13 EL FUERTE 1,366 ESCUINAPA 203 EL FUERTE 8 SALVADOR ALVARADO 1,154 ROSARIO 148 ANGOSTURA 7 SINALOA 1,036 EL FUERTE 115 SINALOA 6 ROSARIO 776 ELOTA 107 ESCUINAPA 4 ESCUINAPA 529 ANGOSTURA 90 ROSARIO 4 COSALÁ 482 BADIRAGUATO 81 MOCORITO 3 ANGOSTURA 457 SINALOA 49 ELOTA 3 MOCORITO 289 COSALÁ 42 CONCORDIA 2 ELOTA 283 MOCORITO 34 CHOIX 2 BADIRAGUATO 259 SAN IGNACIO 29 BADIRAGUATO 2 CHOIX 222 CHOIX 26 SAN IGNACIO 1 SAN IGNACIO 136 CONCORDIA 12 COSALÁ 1 CONCORDIA *DETALLE DE NUEVAS MUERTES REGISTRADAS HOY EN PLATAFORMA DE 25 a 87* *SALVADOR ALVARADO* Femenino de 84 años muerto el 27 de agosto en IMSS Costa Rica *EL FUERTE* 1. -

Horarios De Servicios a Industrias

Horarios de Servicios a Industrias Estación ZVP Cliente Capacidad Tren Salida desde Hora de Hora Límite de Salida Documentación Hora Local Sinaloa 1 T1076 La Cruz 01-833-94 Asociación De Agricultores Del Río Elota, AC 6 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 2 T1076 La Cruz 01-710-94 Comercializadora de Granos Patrón, SA CV 50 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 3 T1076 La Cruz 01-720-94 Graneros Unidos, SA CV (Jova) 12 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 4 T1076 La Cruz 01-702-94 Productores Agrícolas de Elota 25 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 5 T10125 Obispo 01-831-94 Granos y Forrajes Marfil, SA CV (ASASA) 75 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 6 T1015 Oso 01-831-94 Comercializadora de Granos Patrón, SA CV 50 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 7 T1015 Oso 01-836-94 Bodegas Alfer, SA CV 14 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 8 T1008 Quila 01-801-94 Asociación de Agricultores del Río San Lorenzo, AC 12 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 9 T1008 Quila 01-706-94 ADM México, SA CV 8 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 10 T1008 Quila 01-701-94 Graneros Unidos, SA CV (Jova) Vía Público 25 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 11 T0992 Alhuate 01-835-94 Comercializadora de Granos Patrón, SA CV 22 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 12 T0992 Alhuate 01-833-94 Granero El Alhuate, SA CV 16 TMACU Mazatlán 23:20 18:00 13 T0976 San Rafael 01-702-94 Cargill de México, SA CV 75 YCU03 Culiacán 10:00 07:00 14 T0976 San Rafael 01-801-94 Agrícola Sijo, SA CV 75 YCU03 Culiacán 10:00 07:00 15 T0956 Culiacán 01-735-94 Almacenes Colhuacan, SA CV 8 YCU04 Culiacán 19:00 16:00 16 T0956 Culiacán 02-748-94 Unión Nacional de Productores y Exportadores de Garbanzo -

La Secretaria De Comunicaciones Y Transportes Informa Que El Objetivo

CENTRO SCT SINALOA COMUNICADO No. 002 Modernizará SCT Diversos Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Las obras beneficiarán a los municipios de Guasave, Salvador Alvarado, El Fuerte, Choix, Mocorito, Navolato y Culiacán. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su Centro SCT en Sinaloa, invertirá 132.8 millones de pesos para modernización de ocho caminos rurales y carreteras alimentadoras, ubicados en los municipios de Guasave, Salvador Alvarado, El Fuerte, Choix, Mocorito, Navolato y Culiacán. Estas obras corresponden a diversas licitaciones públicas nacionales emitidas en días pasados, y mediante las cuales se renovarán 24.6 kilómetros de caminos rurales y 5 kilómetros de carreteras alimentadoras, distribuidos en los siguientes proyectos: Calle 10, Tramo México 15 - Canal Alto Valle de Huyaqui-La Compuerta, del municipio de Guasave Cruz Segunda-Guadalupe Victoria, del municipio de Culiacán México 15-Comunidad 15 de Septiembre, Vía 27 de Noviembre, del municipio Salvador Alvarado La Despensa-Jitzamuri, tramo San Pablo-Jitzamuri, del Municipio de Ahome Eje Carretero Topolobampo-Ojinaga, tramo El Fuerte-Choix, del municipio de Mocorito Mocorito-San Benito, del municipio de Mocorito Rosa Morada-Agua Pepito, tramo Iraguato–Aguapepito del municipio de Navolato Los fallos se dieron una vez hecha la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por las empresas participantes, de conformidad con los artículos 39 de la Ley de Obra Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y se adjudicó el contrato a quien presentó la propuesta económicamente más conveniente. Consulte nuestra página: www.sct.gob.mx // email: [email protected] // 01 6671 67 19 64 CENTRO SCT SINALOA COMUNICADO No. -

Programa De Salud Sexualy Reproductiva Para Adolescentes

PROGRAMA DE SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES DICIEMBRE 2017 ESTADO DE SINALOA DATOS DE LA UNIDAD DÍAS QUE SE NÚMERO NOMBRE DE LA NOMBRE DEL CÓDIGO TELÉFONO DE LA NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TURNO DEL NOMBRE DE LA UNIDAD DIRECCIÓN (CALLE Y NÚMERO) COLONIA OTORGA EL CONSECUTIVO JURISDICCIÓN MUNICIPIO POSTAL UNIDAD SERVICIO AMIGABLE SERVICIO SERVICIO LÁZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ EJIDO NUEVE DE DICIEMBRE, DRA. KENIA LORENA ALVAREZ 1 LOS MOCHIS AHOME CSRD NUEVE DE DICIEMBRE 81379 01(668)8568747 MATUTINO LUNES A SABADO FRENTE AL ESTADIO COL CENTRO GARCIA POR LA MANZANA 25, COL. FRACC. L. FRAC. LUIS DONALDO 2 LOS MOCHIS AHOME CSU LOS MOCHIS II 81233 01(668) 112-09-13 DRA. ANA MARIA RIOS MATUTINO LUNES A SABADO DONALDO COLOSIO COLOSIO 3 LOS MOCHIS AHOME CSRC AHOME ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL AHOME COL, CENTRO 81310 01 (687)139-04-70 DR.OMAR C. GONZALEZ CORRAL MATUTINO LUNES A SABADO CSRD HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL CALLE PRINCIPAL, AL COSTADO DEL 4 LOS MOCHIS AHOME EL GUAYABO 81311 01(668) 156-00-97 DRA. DIOSELINE CHIA GALAVIZ MATUTINO LUNES A SABADO GUAYABO) ESTADIO SAN MIGUEL DR.GUILLERMO VILLARREAL 5 LOS MOCHIS AHOME CSRD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN GUILLERMO PRIETO #25 81304 01(668) 1591850 MATUTINO LUNES A SABADO ZAPOTITLAN,CENTRO ALCALDE HIGUERAS DE ZARAGOZA 6 LOS MOCHIS AHOME CSRD HIGUERAS DE ZARAGOZA ANGEL FLORES Y ZARAGOZA 81330 01(668) 152-81-52 DR. EDHIEN JAVIER RUBIO LARA MATUTINO LUNES A SABADO CENTRO 7 LOS MOCHIS EL FUERTE CSRC SAN BLAS CARRETERA MOCHIS SAN BLAS KM. -

Subsecretaría De Educación Media Superior Educación Media Superior

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. PRELIMINAR INICIO 2020-2021 Total ZONA Clave de CT SUBSISTEMA Nombre de la Escuela Municipio Localidad Grupos total Alumnos 1 25ECB0001Z COBAES PLANTEL 01 LOS MOCHIS AHOME LOS MOCHIS 507 18 1 25ECB0002Y COBAES PROF. BRAULIO PIZARRO CEBALLOS AHOME LOS MOCHIS 1900 46 1 25ECB0003X COBAES PROFA. VELINA LEON DE MEDINA AHOME AHOME 603 20 1 25ECB0004W COBAES PROF. VICTOR MANUEL RUBIO AHUMADA AHOME HIGUERA DE ZARAGOZA 685 24 1 25ECB0005V COBAES PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO AHOME SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 463 15 1 25ECB0006U COBAES INGENIERO JOSE HERNANDEZ TERAN AHOME GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)234 9 1 25ECB0007T COBAES GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA EL FUERTE EL FUERTE 188 6 1 25ECB0008S COBAES PROFR. JOSE RENTERIA EL FUERTE SAN BLAS 182 6 1 25ECB0009R COBAES GENERAL BENJAMIN HILL CHOIX CHOIX 214 10 2 25ECB0010G COBAES ING. FEDERICO DELGADO PASTOR GUASAVE GUASAVE 518 18 2 25ECB0011F COBAES LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA GUASAVE JUAN JOSÉ RÍOS 161 7 2 25ECB0012E COBAES COBAES 012 RUIZ CORTINES PROFR. JOSE SANTOS PARTIDA GUASAVE ADOLFO RUIZ CORTINES 157 6 2 25ECB0013D COBAES LIC. EUSTAQUIO BUELNA PEREZ GUASAVE GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)397 13 2 25ECB0014C COBAES PROFESORA IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO GUASAVE ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON)601 19 2 25ECB0015B COBAES LIC. JOSE G HEREDIA SINALOA SINALOA DE LEYVA 715 20 3 25ECB0016A COBAES PLANTEL 16 COBAES PROF. CIPRIANO OBEZO CAMARGO ANGOSTURA ANGOSTURA 62 3 3 25ECB0017Z COBAES PROF. GABRIEL LEYVA SOLANO ANGOSTURA PROTOMÁRTIR DE SINALOA 57 3 3 25ECB0018Z COBAES LIC. HECTOR R OLEA CASTAĂ‘OS BADIRAGUATO BADIRAGUATO 190 6 3 25ECB0019Y COBAES COBAES 019 MOCORITO GRAL.RAFAEL BUELNA MOCORITO MOCORITO 60 3 3 25ECB0020N COBAES PROF. -

Censo General De Habitantes 30 De Noviembre De 1921 Estado De

ESTADOS UNIDOS MEXIOANOS O[PARTAM[NTO U[ lA ESTADISTICA NACIONAl CENSO GENERAL DE HABI1~ANTES 30 DE NOVIEMBRE DE 1921 ESTADO DE SIN ALOA_ ]Y.[ El:X:: I e o TALLERES GRA.FIOOS DE LA. NA,eIaN :1928 ESTADO DE SINALOA IN""DIOE PRIMERA PARTE TERCERA PARTE Págs. Datos Geográfico~ ............................... : ....... .. 3 SEGUNDA PARTE División Territorial Cuadros del Censo de Habitantes Lista alfabética de localidades ......... (( lübul y Sexo»... ........ .............. ...... ...... ......... 1 9 Listas de localidades de los siguientes Municipios: ((Grupos de eda.des y tanto por ciento que tGpresen- Ahome ................................................ .. U8 ta cada grupo sobre el total de habitantes»........ 20 Angostura ............................................. lüH ((Bazas» ...... " ........ " ................................. 20 Badiraguato ...... " ................................... 70 (( Defl'ctos Físicos y ~lentalesl) ............... .... ...... 21 Concordia ............................................. .. 74 «Población Extranjera». ........ ....... ............ ...... 22 Cosalá .................................................. .. 77 «Nacionalidad Actual» ...... ......... ..................... 23 Culiacán .............................................. 79 «Nacionalidad Actual, adquirida por naturaliza- Choix .................................................... 83 ciÓn))... ........ ......... .......... ........ ........ ......... 23 inaloa Elota., .................................................. 87 «ldiorna Nativo»........