Rapporto Preliminare

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

I Cardella Delle Terre Di San Biagio E Casteltermini

Mauro Cardella I Cardella delle Terre di San Biagio e Casteltermini Storia di un ramo della Famiglia dalle origini catalane ai nostri giorni 2012 2 3 4 Il ricordo delle generazioni passate deve essere di sprone per la morale e per il diuturno lavoro delle generazioni presenti. Luigi Einaudi 5 6 Mauro Cardella I Cardella delle Terre di San Biagio e Casteltermini Storia di un ramo della Famiglia dalle origini catalane ai nostri giorni 7 8 Crediti Buona parte della ricostruzione genealogica, riportata in questo libro, si basa sulle ricerche effettuate dai fratelli, Luigi e Vittorio Pellitteri, nell'Archivio Parrocchiale della Chiesa Madre di San Biagio Platani, nell'Archivio di Stato di Agrigento e nell'Archivio Diocesano, finalizzate alla scrittura del saggio “Padre Fedele da San Biagio poeta della parola e del pennello”, edito a cura del Comune di San Biagio Platani e della Provincia Regionale di Agrigento. Si rimanda allo stesso libro per tutti i riferimenti documentali. A Luigi e Vittorio Pellitteri va il mio ringraziamento per avermi permesso, con il loro libro, di conoscere la figura e l'opera di Padre Fedele, così strettamente collegata alla vita dei miei antenati e di cui non sospettavo l’esistenza. Un caloroso ringraziamento va, altresì, ad Agostino Gazzanave, il mio caro cugino, che con le sue ricerche presso l’anagrafe di Casteltermini, mi permise di ottenere i primi gratificanti risultati. Mauro Cardella 9 10 Motivazione e genesi di una ricerca genealogica Nella mia famiglia si è sempre parlato poco dei nostri avi e quel poco riguardava mio nonno Vincenzo e il bisnonno, di cui solo recentemente e casualmente ho scoperto il nome di battesimo, trovato inciso, in modo rudimentale e poco leggibile, all'interno del coperchio di un orologio da tasca, di quelli in uso ai ferrovieri e appartenuto a mio nonno. -

Comune Di Casteltermini, Capofila Del Distretto Socio-Sanitario N.4;

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini – Cammarata Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Distrettuale N.02 del registro OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE -RIAPERTURA ALBO DISTRETTUALE dei soggetti che intendono operare nel Distretto D4 per Data 20/03/2019 l'erogazione di prestazioni socio-assisstenziali a carattere domiciliare mediante buono di servizio (VOUCHER). L’anno duemiladiciannove , il giorno venti, del mese di marzo, nell’ufficio di Piano Distrettuale. IL COORDINATORE Dott.Calogero Sardo PREMESSO: -Che la Legge Quadro n. 328/2000, stabilisce che i Comuni provvedano all'accreditamento degli Enti del Privato Sociale; -Che questo Distretto Socio-Sanitario n.4 ha stabilito di attivare l'erogazione dei servizi domiciliari mediante la procedura dell'accreditamento delle cooperative sociali già iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della l. r. n. 22/86, istituendo l'Albo Distrettuale degli Enti accreditati presso il Comune di Casteltermini, capofila del Distretto Socio-Sanitario n.4; -Che con Determinazione del Coordinatore n.6/2015 si è proceduto all'approvazione del verbale per l'istituzione dell'Albo distrettuale dei soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali a carattere domiciliare mediante buono di servizio (voucher)”, giusto atto d'indirizzo di cui alla delibera del Comitato dei Sindaci n.2/2013; -Che in data 28/06/2018 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico relativo all'a riapertura ALBO DISTRETTUALE dei soggetti che intendono operare nel Distretto D4 per l'erogazione di prestazioni socio- assistenziali a carattere domiciliare mediante buono di servizio (VOUCHER); -Che nella seduta del 18/09/2018 i componenti della Commissione, nominata con delibera del Comitato dei Sindaci n. -

Cognome Nome / Denominazione Comune Nascita / Sede Legale Data Nascita Comune Sez

Particelle interessate da variazioni circoscrizionali con il comune di NARO UFFICIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO Catasto Terreni - Comune di NARO AVVISO DI DEPOSITO DI ATTI NELLA CASA COMUNALE Attribuzione di rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni (Art. 5 bis Legge 26 febbraio 2011, n. 10). ELENCO SOGGETTI INTESTATARI Si avverte che nella Casa Comunale sono stati depositati gli atti qui di seguito descritti Cognome Nome / Denominazione Comune nascita / Sede legale Data nascita Comune Sez. Foglio Numero Sub. Protocollo avviso ALAIMO SALVATORE CAMASTRA 26/07/1966 F845 96 204 AG0087924 2012 001 ALAIMO SALVATORE CAMASTRA 26/07/1966 F845 96 205 AG0087925 2012 001 ALAIMO SALVATORE CAMASTRA 26/07/1966 F845 96 380 AG0089283 2012 001 AVANZATO BIAGINA CAMASTRA 21/10/1955 F845 97 265 AG0087934 2012 001 BARBARA GIUSEPPE NARO 13/12/1922 F845 97 593 AG0087936 2012 001 BUSUITO DOMENICO GROTTE 25/05/1929 F845 97 180 AG0087933 2012 001 CORSITTO SALVATORE CANICATTI` 10/08/1950 F845 97 265 AG0087934 2012 002 COSTANZA GAETANA CAMASTRA 31/05/1956 F845 97 549 AG0088451 2012 001 DI FRANCO FRANCESCA CAMASTRA 09/10/1946 F845 97 340 AG0087935 2012 001 FANARA ROSARIO CAMASTRA 16/05/1938 F845 96 390 AG0088015 2012 001 FERRARO ANGELO NARO 12/12/1948 F845 97 549 AG0088451 2012 002 FERRARO TOMMASO NARO 15/03/1950 F845 97 549 AG0088451 2012 003 FONDO PER IL CULTO F845 96 596 AG0087929 2012 001 FONDO PER IL CULTO F845 97 100 AG0087932 2012 001 FONTANA ALDO NARO 30/05/1954 F845 96 87 AG0087931 2012 -

Prunus Dulcis Cv. Casteltermini) Skin Confectionery By-Products: New Opportunity for the Development of a Functional Blackberry (Rubus Ulmifolius Schott) Jam

antioxidants Article Almond (Prunus dulcis cv. Casteltermini) Skin Confectionery By-Products: New Opportunity for the Development of a Functional Blackberry (Rubus ulmifolius Schott) Jam Monica R. Loizzo 1 , Rosa Tundis 1,* , Mariarosaria Leporini 1, Gilda D’Urso 2 , Rossella Gagliano Candela 3, Tiziana Falco 1, Sonia Piacente 2, Maurizio Bruno 3,4 and Francesco Sottile 4,5 1 Department of Pharmacy, Health and Nutritional Sciences, University of Calabria, 87036 Rende, Italy; [email protected] (M.R.L.); [email protected] (M.L.); [email protected] (T.F.) 2 Department of Pharmacy, University of Salerno, 84084 Fisciano, Italy; [email protected] (G.D.); [email protected] (S.P.) 3 Department of Biological, Chemical and Pharmaceutical Sciences and Technologies, University of Palermo, Viale delle Scienze, Parco d’Orleans II, 90128 Palermo, Italy; [email protected] (R.G.C.); [email protected] (M.B.) 4 Interdepartmental Research Center “Bio-Based Reuse of Waste from Agri-Food Matrices” (RIVIVE), University of Palermo, Viale delle Scienze, Parco d’Orleans II, 90128 Palermo, Italy; [email protected] 5 Department of Architecture, University of Palermo, Viale delle Scienze, Parco d’Orleans II, 90128 Palermo, Italy Citation: Loizzo, M.R.; Tundis, R.; * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-0984-493246 Leporini, M.; D’Urso, G.; Gagliano Candela, R.; Falco, T.; Piacente, S.; Abstract: This work proposes for the first time a model for reusing almond (Prunus dulcis cv. Castelter- Bruno, M.; Sottile, F. Almond (Prunus mini from Sicily, Southern Italy) skin to formulate a new functional blackberry (Rubus ulmifolius Schott) dulcis cv. -

COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio Comunale Di Agrigento PEC: [email protected]

COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio Comunale di Agrigento PEC: [email protected] ORDINANZA SINDACALE N. 36 del 19/06/2018 OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per assicurare il servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi a tutela della pubblica incolumità per rischi di pericolo derivanti dal randagismo canino. IL SINDACO Premesso: Che a causa dei numerosi abbandoni che da qualche tempo si sono intensificati, sul territorio comunale sono presenti numerosi cani randagi che costituiscono fonte di rischio, di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale nonché per la pubblica incolumità; Che il fenomeno del randagismo sul territorio comunale ha assunto dimensioni tali, da costituire una vera e propria emergenza per la sicurezza e l’incolumità pubblica; Che le esigenze di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica richiedono l’adozione di interventi urgenti ed idonei a scongiurare il rischio di pericolo; Che in data 18/06/2018 è stata segnalata la presenza di un branco di cani randagi, di cui uno di loro ha tentato di aggredire un passante, che girovagava tra la Via G. Di Giovanni, la Via Vittorio Emanuele e Via Don L.Sturzo nonchè un altro branco nei pressi della C.da Malvello; Ritenuto pertanto opportuno intervenire urgentemente mediante l’adozione di idoneo provvedimento contingibile ed urgente volto a fronteggiare lo stato di emergenza che garantisca adeguata prevenzione e tutela del randagismo, nonché prevenga ed elimini i gravi rischi di pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; Presa Visione dell'elenco regionale dei rifugi sanitari e per il ricovero aggiornato al 20 dicembre 2016, si è proceduto, in data 18/06/2018, a trasmettere richiesta di preventivo/offerta ai seguenti rifugi: • VIARDI SERVICE Sas di DI PRIMA VINCENZO & C. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)

30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

Soprintendenza Archivistica Della Sicilia Archivio Di Stato Di Palermo Ruoli Fondiari

Soprintendenza Archivistica della Sicilia Archivio di Stato di Palermo Ruoli Fondiari 1824-1829 voll. e bb. 39 n. 128 Revisione: S. Falletta (2020) RUOLI FONDIARI Num. INDICAZIONE GENERICA 1. Balestrate, Avola, Agosta, Aragona, Aliminusa, Alimena, Alia, Alessandria, Alcara Li Friddi 2. Buccheri, Barrafranca, Baucina, Belpasso, Bifara, Bisacquino, Biscari, Bivona, Borgetto, Burgio 3. Buscemi, Butera, Caccamo, Calamonaci, Caltabellotta 4. Caltagirone, Caltanissetta 5. Calvaruso, Camastra, Campobello di Mazzara, Canicattì, Canicattini, Carini, Capri 6. Cassaro, Castania, Casteltermini, Castrofilippo, Castrogiovanni 7. Catania, Cattolica, Cerda, Cesarò, Cianciana 8. Ciminna , Chiaramonte 9. Chiusa, Comiso, Delia, Favara, Ferla 10. Ficarra, Floridia, Fraconfonte, Frazzanò, Galati, Guarratana, Gioiosa 11. Giuliana, Godrano, Grammichele, Grotte, Iannello di Brolo , Ioppolo 12. Leontini, Librizzi, Lucca, Marsala, Mascali, Mazzara 13. Mazzarino, Melilli, Mezzoiuso, Milazzo, Mineo 14. Mirabella, Modica, Montagnareale, Monteaperto, Montedoro, Montemaggiore 15. Monte S. Giuliano, Mussomeli, Naso, Nicolosi, Nicosia, Noto 16. Partanna, Palazzolo, Palagonia, Paceco, Pachino 17. Partinico, Patti, Piazza, Pietrapezzia, Piraino 18. Prizzi, Raccuia, Rammacca, Ravanusa, Riesi, Roccapalumba 19. Sambuca, Sant’Agata li Battiati, Salemi, Salaparuta, Rosolini, Roccella 20. S. Angelo di Brolo, S. Angelo Muscara, S. Anna, S. Biagio, S. Croce, S. Elisabetta, S. Ferdinando, S. Lorenzo La Xitta, S. Maria di Niscemi, S. Paolo Solarino, S. Pietro di Patti 21. Serradifalco, -

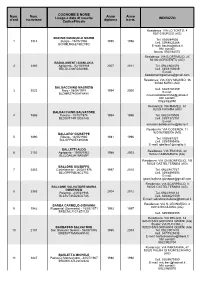

Num. D'ord Num. Iscrizione COGNOME E NOME Luogo E Data

COGNOME E NOME Num. Num. Luogo e data di nascita Anno Anno INDIRIZZO d'ord iscrizione CodiceFiscale diploma iscriz. Residenza: VIA LO TORTO, 4 92010 BURGIO (AG) BACINO EMANUELE MARIO Tel. 0925/64536 1 1914 Burgio - 15/05/1966 1985 1996 Cell. 339/8625268 BCNMLM66E15B275Q E-mail: [email protected] Altri contatti: lavoro: 0925/64572 Residenza: VIA B.OFFIMILIO, 25 92100 AGRIGENTO (AG) BADALAMENTI GIANLUCA 2 2360 Agrigento - 02/10/1988 2007 2011 Tel. 0922/604378 BDLGLC88R02A089L Cell. 335/8150649 E-mail: [email protected] Residenza: VIA XXIV MAGGIO, 36 92028 NARO (AG) BALDACCHINO MAURIZIO Cell. 328/3787459 3 2022 Naro - 08/04/1974 1994 2000 E-mail: BLDMRZ74D08F845V [email protected] Altri contatti: 0922/822050 Residenza: VIA MAMELI, 61 92026 FAVARA (AG) BALDACCHINO SALVATORE 4 1996 Favara - 10/10/1974 1994 1999 Tel. 0922/419509 BLDSVT74R10D514S Cell. 339/7372751 E-mail: [email protected] Residenza: VIA COSENZA, 11 92016 RIBERA (AG) BALLARO' GIUSEPPE 5 1890 Ribera - 14/05/1960 1981 1996 Tel. 0925/67337 BLLGPP60E14H269I Cell. 339/1995406 E-mail: [email protected] BALLETTI ALDO 6 2102 Agrigento - 19/06/1962 1988 2003 Residenza: VIA TRAYNA, 22 BLLLDA62H19A089P 92022 CAMMARATA (AG) Residenza: VIA ON.BONFIGLIO, 1/B 92025 CASTELTERMINI (AG) BALLONE GIUSEPPE 7 2355 Casteltermini - 26/02/1976 1997 2010 Tel. 0922/917767 BLLGPP76B26C275C Cell. 339/4893503 E-mail: [email protected] Residenza: VIA SCARPELLO, 8 BALLONE SALVATORE MARIA 92025 CASTELTERMINI (AG) DOMENICO 8 2383 Palermo - 23/04/1985 2004 2012 Tel. 0922/916133 BLLSVT85D23G273X Cell. 320/4621509 E-mail: [email protected] Residenza: VIA S. -

Indirizzo Il Messa66kro

LUGLIO 2013 N. 45 STAMPA INDIRIZZO IL MESSA66KRO CITTADINI DI SERIE B Quando quel due di Febbraio 2013 è crollato parte del ponte sul fiume Verdura, sulla SS. 115, subito abbiamo awertito un momento di panico perché ci siamo resi conto delle difficoltà a cui, da quel momento in poi, saremmo andati incontro. Con il passare dei giorni, però, abbiamo compreso, anche con una punta di egoismo, che le cose per quanLo ci riguardava personalmente, potevano essere sfruttate a nostro vantaggio soprattutto sotto il profilo della viabilità- Infatti di li a pochi giorni dopo, mentre ancora imperversavano i disagi per tanti automobilisti, l'ANAS è stata costretta a ripristinare alcune tratte della SS 386 che da Villafranca Sicula conduce a Ribera e anche alcune delle strade provinciali che da Villafranca Sicula conducono a Sciacca. Tutto questo, evidentemente ci ha portato qualche beneficio se non altro; non solo, perché immediatamente gli amministratori di Villafranca Sicula e dei comuni viciniori, si sono subito attivati ed hanno raggiunto un altro grosso obiettivo, in quanto facendo pressioni sulle istituzioni provinciali, atte a garantire la sicurezza dei cittadini, costretti a subire a causa dell'intenso traffico sulle strade, possibili ritardi soprattutto da parte delle ambulanze del 118 chiamate in soccorso, hanno chiesto di istituire a Villafranca Sicula, punto centrale rispetto agli altri comuni, una postazione del 118 con tanto di ambulanza e di personale medico e paramedico. La cosa non poteva che farci piacere perché come dice il proverbio: "Ogni mali nun veni pi nociri" (ogni male non viene per nuocere). Purtroppo noi speravamo che a causa di tutti questi disagi, finalmente, avessimo potuto ottenere qualcosa di importante, di stabile a garanzia della salute delle persone; qualcosa che nel passato si è sempre sperato di avere, inutilmente. -

UFFICIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO Comune Sez. Foglio Numero Sub. Cognome Nome / Denominazione Comune Nascita / Sede Legale Data N

Particelle interessate da variazioni circoscrizionali con il comune di NARO UFFICIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO Catasto Terreni - Comune di NARO AVVISO DI DEPOSITO DI ATTI NELLA CASA COMUNALE Attribuzione di rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni (Art. 5 bis Legge 26 febbraio 2011, n. 10). ELENCO IMMOBILI Si avverte che nella Casa Comunale sono stati depositati gli atti qui di seguito descritti Comune Sez. Foglio Numero Sub. Cognome Nome / Denominazione Comune nascita / Sede legale Data nascita Protocollo avviso F845 96 87 FONTANA ALDO NARO 30/05/1954 AG0087931 2012 001 F845 96 87 FONTANA LILLO RENATO NARO 07/02/1951 AG0087931 2012 002 F845 96 98 MORGANTE ALDO CAMASTRA 25/12/1940 AG0088450 2012 001 F845 96 104 MORGANTE ALDO CAMASTRA 25/12/1940 AG0088448 2012 001 F845 96 204 ALAIMO SALVATORE CAMASTRA 26/07/1966 AG0087924 2012 001 F845 96 205 ALAIMO SALVATORE CAMASTRA 26/07/1966 AG0087925 2012 001 F845 96 380 ALAIMO SALVATORE CAMASTRA 26/07/1966 AG0089283 2012 001 F845 96 390 FANARA ROSARIO CAMASTRA 16/05/1938 AG0088015 2012 001 F845 96 455 MESSINA LUIGI FRANCIA 29/05/1954 AG0087926 2012 001 F845 96 484 MORGANTE GIUSEPPE CAMASTRA 04/04/1953 AG0087927 2012 001 F845 96 484 SALERNO LILIANA PALMA DI MONTECHIARO 18/12/1960 AG0087927 2012 002 F845 96 530 PRATO GIUSEPPINA CAMASTRA 06/01/1960 AG0088449 2012 001 F845 96 530 TROPIA GIOVANNI NARO 25/11/1953 AG0088449 2012 002 F845 96 580 TODARO CALOGERO CAMASTRA 29/03/1959 AG0088016 2012 001 F845 96 580 TODARO DAMIANO CAMASTRA -

Strade Provinciali (SP) POGGIOREALE

PETRALIA SOPRANA SANTA NINFA ALIA CASTELLANA SICULA Strade Provinciali (SP) POGGIOREALE Numero Lunghezza Lunghezza tratti SP Denominazione COMUNE attraversato SP tratto (km) totale SP (km) CAMPOFIORITO AGRIGENTO SP 1-A Quadr. Spinasanta (SS118)-Villaseta(SS115) 4.376 Sp1 12.017 SP 1-B dir.Fondacazzo - C.Borsellino 5.696 AGRIGENTO-IOPPOLO GIANCAXIO LERCARA FRIDDI BLUFI SP 1-C c.da Fondacazzo - viadotto Morandi (fiume Drago) 1.945 AGRIGENTO S P 3 VALLEDOLMO SP 2-A bivio Piano Gatta-Montaperto 5.124 AGRIGENTO 8 Sp2 8.720 4 3.596 AGRIGENTO P 4 SP 2-B Montaperto-Giardina Gallotti - BOMPIETRO SP S B SP 3-A Bivio Caldare (SS189)-Favara 6.804 ARAGONA-FAVARA 4 Sp3 13.698 5 S CONTESSA ENTELLINA SP 3-B Favara-SS115 (bivio Crocca) 6.894 AGRIGENTO-FAVARA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO PARTANNA S 6 Sp4 SP 4 Strada Valle dei Templi (Panoramica) 2.409 2.409 AGRIGENTO 2 4 SP 5-A Camastra (SS 410) - Sottafari - C. Aronica 7.612 CAMASTRA-LICATA Sp5 13.677 Sistema Informativo Territoriale Provinciale (SITP) SP 5-B C. Aronica - Cipolla - SS 123 6.065 LICATA PRIZZI Sp6 SP 6 Licata (SS115) - Ravanusa 18.279 18.279 RAVANUSA-CAMPOBELLO DI LICATA-LICATA Nodo provinciale del S.I.T.R. Sicilia Sp7 SP 7 Licata (SS115) - Riesi - confine provincia di Caltanissetta 9.172 9.172 LICATA Sp8 SP 8 Ranciditi - Cozzo San Vincenzo 3.089 3.089 FAVARA-ARAGONA MONTEVAGO Sp9 SP 9 Ravanusa - Fiume Salso prov. Di Caltanissetta 6.703 6.703 RAVANUSA BISACQUINO Sp10 SP 10 Campobello - Fiume Salso prov. -

Ministero Dell'istruzione

Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento Ai D.S.G.A. titolari di II.SS. della provincia di Agrigento LORO SEDI Oggetto: Affidamento II.SS. sotto-dimensionate a D.S.G.A. titolari di scuole normo- dimensionate – Presentazione delle istanze entro il 28/08/2020. Con riferimento alla nota prot. 19461 del 16/07/2020 trasmessa dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA 2020/21, l’Ufficio scrivente deve procedere all’affidamento delle II.SS. sotto-dimensionate ai D.S.G.A. titolari di scuole normo-dimensionate. Considerato che in questa provincia, dopo le operazioni di mobilità 2020/21, non risultano D.S.G.A. in esubero, le scuole sottodimensionate saranno affidate, a domanda, ai D.S.G.A. già in servizio in istituzioni scolastiche normodimensionate. Pertanto, le domande degli aspiranti all’affidamento, da compilarsi utilizzando il modello allegato, dovranno pervenire entro le ore 9,00 di venerdì 28/08/2020 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] . Le scuole sottodimensionate da assegnare in affidamento, con riferimento all’elenco pubblicato con decreto direttoriale dell’USR per la Sicilia prot. n. 58 del 17/04/2020, sono le seguenti: Codice Ist. Provincia Denominazione Ist. Scolastica Comune Ist. Scolastica Scolastica Agrigento AGEE035001 DD II CIRCOLO - S. AGOSTINO SCIACCA Agrigento AGIC80700P IC "E. CONTINO" CATTOLICA ERACLEA Agrigento AGIC817009 IC - F. FELICE DA SAMBUCA SAMBUCA DI SICILIA Agrigento AGIC84300T IC - VINCENZO NAVARRO RIBERA Responsabile del Procedimento: Carmelo Amato, email: [email protected] , telefono, e-mail Funzionario: dott.Calogero Alberto Petix, email: [email protected] Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel.