Argentino De Literatura – 2015

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Don Omar Conteo Hd 1080P

Don Omar Conteo Hd 1080p Don Omar Conteo Hd 1080p 1 / 3 2 / 3 Daddy Yankee Camoflauge Camuflash Video Clásico Reggaetonero 1080p 30fps H264 128kbit AAC. 192 Kbps 4.17 MB 00:03:10 3. Play. Скачать. Conteo .... Regardez Don Omar Conteo Tokyo Drift - Vidéo dailymotion - cedric ducassy sur ... Drift Music Video Song .... Daddy Yankee - Grito Mundial (Extended Version). Daddy Yankee · 3:59 · Daddy Yankee - Gangsta Zone ft .... 4K Ultra HD ... Don Omar · Elsa Pataky · Don Omar · Joaquim de Almeida · James Wan · Mirtha Michelle · David Ajala · Greg Cipes · Kim Kold · Thure Lindhardt.. Regardez Don Omar-Conteo-The Fast And The Furious 3 Tokyo Drift- Video ... Drift Music Video Song .... Shakira - Addicted To You (клип 2012) HD 720 · Elli Smile. 43 views6 ... Don Omar feat Pitbull, Natty Natasha .... Conteo Don Omar Music Video - Tokyo Drift - HD ... Furious Tokyo Drift Music Video Song Teriyaki Boyz Tokyo .... Fast Six (fast and Furious 6) 2013 Official Trailer [hd] 03:21 ... Don omar-conteo{ uno dos tres cuatro .... Don Omar - Conteo - The Fast And The Furious. ... Превод * Don Omar Ft. Zion & Lennox - Ella, Ella ( Тя, Тя ) ... Koenigsegg Cc8s 1080p Hd страхотен звук .... This is "Conteo Don Omar Music Video - Tokyo Drift - HD(720p H.264-AAC)" by DJGATOCHILE on Vimeo, the .... Don Omar - Hasta Abajo (Letra e música para ouvir) - D,d,d (x3 / Así hasta abajo soy yo... (D,d,d (x3), D.O / Así hasta abajo soy yo / / Uno, sí, sí / Dj Eliel en la .... Cristiano Ronaldo ▻ Los Bandoleros ◅ Don Omar Fast & Furious 2015 HD ... Fast Furious Tokyo Drift Music .... (Mixed By Rony Z) *HD 1080p* .. -

Revistaiimodernaed.10.Pdf

10ma. revista ii moderna:02 2/4/2011 11:04 AM Page 3 MENSAJE DEL director EL 2010 FUE UN BUEN AÑO PARA LA DGII El tránsito entre la finalización de un año y la llegada del que le sigue es un contexto propicio para pasar balance a la labor realizada en el tiem- po transcurrido y para proyectar el porvenir. En medio de las fiestas navideñas y las expectativas del cambio de año, el último tramo de diciem- bre es el indicado para ese balance que nos revela que el 2010 fue un año muy bueno para la DGII, y por ello es justo felicitarnos unos a otros por el compromiso asumido, por el entusiasmo demostrado para mantener a la DGII como una organización con prestigio y credibilidad. En términos de recaudaciones, que es nuestra principal tarea, crecimos un 7.6% frente al 2009 y con RD$13,028.4 millones más que lo recaudado el año anterior. Los rezagos de la crisis de 2009, la no modificación de varias leyes y la no aplicación por parte del Estado de otras medidas, nos impidieron cumplir totalmente las estimaciones de ingresos, aunque estamos convencidos de que el esfuerzo desplega- do por todos es digno de elogios. Este 2010 fue un buen año para la DGII, que vio cristalizar dos grandes proyectos que significarán grandes avances en el futuro inmedia- to de la organización. El inicio de la Carrera Administrativa y Tributaria y el desarrollo exitoso de la implementación de Impresoras Fiscales. Ambos proyectos se perfilan como modelos, paradigmas en la región por el nivel de profesionalidad, calidad y transparencia con que se han desarrollado. -

Productor No Identificado 2-2009R

Código Titulo Interprete 1887 I AM NOT IN LOVE 10 CC 90447 CANDY EVERYBODY 10,000 MANIACS 114056 DON T TALK 10,000 MANIACS 110619 BICICLETAS 11 Y 20 100752 LA ULTIMA CENA 12 DISCIPULOS 83485 QUITATE TU PA PONERME YO 12 DISCIPULOS 114057 CONCIENCIA EN BABYLON 12 TRIBUS 111526 SIMON SAYS 1910 FRUITGUM COMPANY 111529 BROKEN WINGS 2 PAC 105717 CHANGES 2 PAC 101756 GET READY FOR THIS 2 UNLIMITED 93146 NO LIMIT 2 UNLIMITED 64847 MR PERSONALITY 20 FINGERS 81734 YOU ARE LIKE 20 FINGERS 99975 YOU GOTTA LIECK IT 20 FINGERS 81199 CUANTO MAS 20/20 114058 PUEDO VOLAR 20/20 110621 DONT TRUST ME 3 OH 3 113280 STARSTRUKK 3 OH 3 FT KATY PERRY 104573 ATTACK 30 SECONDS TO MARS 103505 FROM YESTERDAY 30 SECONDS TO MARS 114059 KINGS AND QUEENS 30 SECONDS TO MARS 100754 THE KILL 30 SECONDS TO MARS 114060 BACK WHERE YOU BELONG 38 SPECIAL 64848 CAUGHT UP IN YOU 38 SPECIAL 100755 Anything 3T 79883 STUCK ON YOU 3T 110622 DONT YOU LOVE ME 49 ERS 87745 CANDY SHOP 50 CENT 103506 AYO TECHNOLOGY 50 CENT FEAT JUSTIN TIMBERLAKE 101759 A NOCHE 5TA ESTACION 112253 DUELE 5TA ESTACION 114010 ENGAÑAME 5TA ESTACION 114028 MIRADAS 5TA ESTACION 97502 PENSANDO EN TI 5TA ESTACION 109580 QUE TE QUIERA 5TA ESTACION 111104 RECUERDAME 5TA ESTACION 114642 SIN FRENOS 5TA ESTACION 112911 TE QUIERO 5TA ESTACION 102701 ACUARIO 5TH DIMENSION THE 81903 CAMINANDO BAJO EL SOL 5TH DIMENSION THE 58853 LAST NIGHT I DID N GET TO 5TH DIMENSION THE 101765 NUNCA MI AMOR 5TH DIMENSION THE 112365 LINDA PRINCESA 5TO PISO 105725 MIRA COMO VA 5TO PISO 76067 DE NUEVO ABRAZAME 6 DEL VALLENATO LOS 104807 LA -

El Currulao: Identidad Cultural De Tumaco Jeannet Patricia Olaya Lara Carlos Raúl Figueroa Moncayo Universidad De Nariño Facu

EL CURRULAO: IDENTIDAD CULTURAL DE TUMACO JEANNET PATRICIA OLAYA LARA CARLOS RAÚL FIGUEROA MONCAYO UNIVERSIDAD DE NARIÑO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y FILOSOFÍA MAESTRÍA EN ETNOLITERATURA SAN JUAN DE PASTO 2015 EL CURRULAO: IDENTIDAD CULTURAL DE TUMACO JEANNET PATRICIA OLAYA LARA CARLOS RAÚL FIGUEROA MONCAYO Trabajo de Grado presentado al Comité Curricular y de investigaciones de la Maestría en Etnoliteratura, como requisito parcial para optar al título de Magíster en Etnoliteratura. Asesor: Doctor JAVIER RODRÍGUEZ ROSALES UNIVERSIDAD DE NARIÑO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y FILOSOFÍA MAESTRÍA EN ETNOLITERATURA SAN JUAN DE PASTO 2015 NOTA DE RESPONSABILIDAD ―Las ideas y conclusiones aportadas en el Trabajo de Grado son responsabilidad exclusiva de sus autores‖. Artículo Primero del Acuerdo Nº 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño. NOTA DE ACEPTACIÓN _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Presidente del Jurado _________________________________ Jurado _________________________________ Jurado San Juan de Pasto, Noviembre de 2015. AGRADECIMIENTOS MIS AGRADECIMIENTOS En especial mi madre y esposo. Para todos mis familiares III En especial madre y esposo, Con sus aportes lingüísticos A los profesores ejemplares Y todo sobre indigenismo Y a los que les brindaron su apoyo. La aplicación de muchos libros Fernando con su postmodernismo I Rodríguez con mitos y simbolismos Primero dar gracias a Dios Alfonzo con charlas espectaculares Por darme el valor Javier con Awaska y modelares Para elegir esta opción Glosarios de quechuismos, De lograr la superación Por todo lo aprendido Y obtener una mejor titulación Gracias profesores ejemplares. Con todos estos referentes Siempre tengo presente IV Lo aprendido poder enseñar En el comienzo de una nueva etapa Y este triunfo poder brindar Siendo Magister etnoliteraria A todos mis familiares. -

Codigo Nombre Categoria Autor Precio

Codigo Nombre Categoria Autor Precio 102931 cenizas Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 102932 Me olvide de ti Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 103793 18 KILATES Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105014 La chica del Este Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105657 Me pones loco Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105658 Ojitos Cafe Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105659 Rompiste mi corazon Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138459 Como olvidarte Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138461 Cuerpo Criminal Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138463 Me pones loco Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138465 Ojitos cafes Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138466 Rompiste mi corazon Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138468 Chica especial Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 146242 Intentalo Musica Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146557 Intentalo Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146559 Todos A Bailar Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146561 Tribal Guarachoso Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146563 Ritmo Alterado Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 155464 Hipsters Con Botas Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160068 Hipsters Con Botas Pop 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160069 Solos Tú Y Yo Reggaeton 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160314 Vive Hoy Reggaeton 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160480 Porque El Amor Manda Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 257 In the club HipHop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105268 Come & Go Hip hop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105269 Peep show Hip hop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105270 All of me (f. -

Title Artist Gangnam Style Psy Thunderstruck AC /DC Crazy In

Title Artist Gangnam Style Psy Thunderstruck AC /DC Crazy In Love Beyonce BoomBoom Pow Black Eyed Peas Uptown Funk Bruno Mars Old Time Rock n Roll Bob Seger Forever Chris Brown All I do is win DJ Keo Im shipping up to Boston Dropkick Murphy Now that we found love Heavy D and the Boyz Bang Bang Jessie J, Ariana Grande and Nicki Manaj Let's get loud J Lo Celebration Kool and the gang Turn Down For What Lil Jon I'm Sexy & I Know It LMFAO Party rock anthem LMFAO Sugar Maroon 5 Animals Martin Garrix Stolen Dance Micky Chance Say Hey (I Love You) Michael Franti and Spearhead Lean On Major Lazer & DJ Snake This will be (an everlasting love) Natalie Cole OMI Cheerleader (Felix Jaehn Remix) Usher OMG Good Life One Republic Tonight is the night OUTASIGHT Don't Stop The Party Pitbull & TJR Time of Our Lives Pitbull and Ne-Yo Get The Party Started Pink Never Gonna give you up Rick Astley Watch Me Silento We Are Family Sister Sledge Bring Em Out T.I. I gotta feeling The Black Eyed Peas Glad you Came The Wanted Beautiful day U2 Viva la vida Coldplay Friends in low places Garth Brooks One more time Daft Punk We found Love Rihanna Where have you been Rihanna Let's go Calvin Harris ft Ne-yo Shut Up And Dance Walk The Moon Blame Calvin Harris Feat John Newman Rather Be Clean Bandit Feat Jess Glynne All About That Bass Megan Trainor Dear Future Husband Megan Trainor Happy Pharrel Williams Can't Feel My Face The Weeknd Work Rihanna My House Flo-Rida Adventure Of A Lifetime Coldplay Cake By The Ocean DNCE Real Love Clean Bandit & Jess Glynne Be Right There Diplo & Sleepy Tom Where Are You Now Justin Bieber & Jack Ü Walking On A Dream Empire Of The Sun Renegades X Ambassadors Hotline Bling Drake Summer Calvin Harris Feel So Close Calvin Harris Love Never Felt So Good Michael Jackson & Justin Timberlake Counting Stars One Republic Can’t Hold Us Macklemore & Ryan Lewis Ft. -

Lista De Canciones AIE No Identificados 2013

Lista de Canciones AIE no identificados 2013 CANCION TITULO GRUPO INTENTALO -REMIX 3BALLMTY (CON DON OMAR) SEA LO QUE SEA SERA ABOVE & BEYOND (CON MIGUEL BOSE) GIRLFRIEND ABRAHAM MATEO SEÑORITA ABRAHAM MATEO BAILANDO -DO RE MIX ALASKA Y DINARAMA COMO PUDISTE HACERME ESTO A MI ALASKA Y DINARAMA ISIS ALASKA Y DINARAMA SUSSIE BLUE ALASKA Y DINARAMA AUNQUE ME CUESTE LA VIDA ALBERTO BELTRAN Y CELIA CRUZ AMOR GITANO ALEJANDRO FERNANDEZ (CON BEYONCE) A ESCONDIDAS ALEJANDRO JAEN DAME FE ALEJANDRO JAEN DAME FE [REGU] ALEJANDRO JAEN VAS A ACORDARTE DE MI ALEJANDRO JAEN ¿LO VES? ALEJANDRO SANZ A LA PRIMERA PERSONA ALEJANDRO SANZ APRENDIZ ALEJANDRO SANZ CAMINO DE ROSAS ALEJANDRO SANZ COMO TE ECHO DE MENOS ALEJANDRO SANZ CORAZON PARTIO (UNPLUGGED) ALEJANDRO SANZ EN LA PLANTA DE TUS PIES ALEJANDRO SANZ ENSEÑAME TUS MANOS ALEJANDRO SANZ ESO ALEJANDRO SANZ HE SIDO TAN FELIZ CONTIGO ALEJANDRO SANZ LA FUERZA DEL CORAZON (EN VIVO) ALEJANDRO SANZ LA MUSICA NO SE TOCA ALEJANDRO SANZ LO QUE FUI ES LO QUE SOY ALEJANDRO SANZ LO VES -PIANO Y VOZ ALEJANDRO SANZ LOLA SOLEDAD ALEJANDRO SANZ LOS DOS COGIDOS DE LA MANO ALEJANDRO SANZ ME IRE ALEJANDRO SANZ MI MARCIANA ALEJANDRO SANZ MI TRASCINI VIA ALEJANDRO SANZ NO ES LO MISMO ALEJANDRO SANZ NO ME COMPARES ALEJANDRO SANZ NUESTRO AMOR SERA LEYENDA ALEJANDRO SANZ QUIERO MORIR EN TU VENENO ALEJANDRO SANZ QUISIERA SER ALEJANDRO SANZ REGALAME LA SILLA DONDE TE ESPERE ALEJANDRO SANZ SE LE APAGO LA LUZ ALEJANDRO SANZ SE ME OLVIDO TODO AL VERTE ALEJANDRO SANZ SE VENDE ALEJANDRO SANZ SI HAY DIOS ALEJANDRO SANZ SIEMPRE ES DE -

El Planeta Azul Amenazado Por El Cambio Climático

ANALES 2015 INTERIOR_ANALES 2015 04/11/15 13:17 Página 261 EL PLANETA AZUL AMENAZADO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO Por el Académico de Número Excmo. Sr. D. Ramón Tamames Gómez* 1. ORÍGENES Y DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE KIOTO Tras una serie de antecedentes, la cuestión del calentamiento global y el subsiguiente cambio climático, se asumió como problema mundial por las Naciones Unidas en 1992. Concretamente fue en la Conferencia de Rio de Janeiro conocida como Cumbre de la Tierra, en la que se firmó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) del que con el tiempo (1997) se derivaría el Protocolo de Kioto. Después de Rio-92, los países firmantes que ratificaron el Convenio Marco, se reúnen anualmente en la Conferencia de las Partes (COP-, en inglés), de las que hasta 2014 ha habido veinte. Las partes de la COP reconocen la existencia de cambios climáticos y la responsabilidad humana en el fenómeno, así como su responsabilidad para luchar contra el calentamiento global, a base de lograr una cierta estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, a un nivel que no ponga en peligro el clima mundial. Además de las partes de las COP que representan a los Estados fir- mantes de la CMNUCC de 1992, está presente en sus reuniones la Unión Euro- pea Por tanto, la CMNUCC es una convención universal; con participación, como observadores, de actores no estatales de la sociedad: organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG), colectividades territoriales, sin- dicatos, empresas, científicos, ecologistas, etc. * Sesión del día 3 de marxo de 2015. -

Titulo De La Cancion Artista/Agrupacion Princ

TITULO DE LA CANCION ARTISTA/AGRUPACION PRINC. DISCOGRAFICA CODIGO ISRC Summer Calvin Harris D-Noy Muzik GBARL1400296 Travesuras Nicky Jam La Industria Inc White Walls (Feat. Schoolboy Q, Hollis) Macklemore & Ryan Lewis Macklemore, Llc GMM881200028 Belgrad Buzz Intervox Intervox Mamiferos Polyphase Polyphase Show Me Kid Ink Feat. Chris Brown Tha Alumni Music Group/88 Classic/Rca Records USRC11301420 Incondicional Prince Royce Top Stop Music US7YG1200155 Libre Soy Martina Stoessel Walt Disney Records Tu Ausencia Pedro Arroyo Unassigned Whine & Kotch (Radio) Charly Black, J Capri Head Concussion USA2P1284176 Thrift Shop (Feat. Wanz) Macklemore & Ryan Lewis Macklemore, Llc Invincible (Original Mix) Borgeous Unassigned NLZ541300805 Balada Gusttavo Lima Exprudiu/Som Livre BRXPX1100156 Ahi Ahi Ahi De La Ghetto Geezy Boyz Entertainment La Temperatura J Alvarez On Top Of The World Music, Inc. QMD331300010 7 - It'S Begun (Main) Lemelle Videohelper Main Series Me Siento Vivo Maremagnum A New Label ES69C1113801 We Like To Party Showtek Skink / Spinninrecords.Com NLDD61300111 Watch Out For This (Daddy Yankee Remix) Major Lazer Secretly Canadian / Mad Decent FR6P11300620 Guantanamera Celia Cruz & Wyclef Jean Music Mgp Grito Mundial Daddy Yankee El Cartel Records US2BU0900102 Rock The Casbah Varios Interpretes Unassigned USA371393348 Can'T Hold Us (Feat. Ray Dalton) Macklemore & Ryan Lewis Macklemore, Llc GMM881200021 Instrumental # 5 Arabe Unassigned 111 - We'Re Going Crazy Michael Kurt Jackson The Scene Infatuation Rhythm Zj Dymond Full Chaarge Records El Dominicano Non Stop Non Stop Producer Series Ahora Soy Yo Eddy Hererra Premium Latin Music Glamour Talk Intervox Intervox Pull Up To Mi Bumper Konshens, J Capri Head Concussion USQY51398707 Come On To Me (Feat. -

VAMOS a CANTAR Y BAILAR!** ¿Qué Pasó? Él No Se Atrevió Y No La Besará Zamina Mina Zangaléwa Shalalalalala Porque Esto Es África

**¡VAMOS A CANTAR Y BAILAR!** ¿Qué pasó? Él no se atrevió y no la besará Zamina mina Zangaléwa Shalalalalala Porque esto es África. 1) NUNCA ME QUEDA ATRÁS Qué horror qué lástima me da, ya que la perderá Zamina mina ¡Éh! ¡Éh! Nunca me quedo, El momento es Waka waka ¡Éh! ¡Éh! Nunca me quedo, En esta laguna azul Zamina mina Zangaléwa Me quedo (X17) Pero no esperes más Porque esto es África. Mañana no puedes Y es que la gente nos sigue No ha dicho nada y no lo harás Oye a tu Dios y Mirando el estilo que si no la besas ya No estarás solo Sigue brindando acabando chocando Shalalalalala Llegaste aquí para brillar riendo gozando bailando No hay por qué temer no te va a comer Lo tienes todo. Sonriendo que mueve a la gente ahora bésala La hora se acerca, es el momento Es la pista Shalalalalala Vas a ganar cada batalla, Se fueran Sin dudar no lo evites más Ya lo presiento. Al techo nunca se acaba lo tengo ahora bésala Hay que empezar de cero En la mente no quiero que sigan Shalalalalala Para tocar el cielo. A los falsos cantantes Por favor escucha la canción ahora bésala Que no merecen respeto yo Shalalalalala Ahora vamos por todo Quiero que puedan seguir escuchando Es mejor que te decidas ya Y todos vamos por ellos La música que sigue moviendo ofreciendo ahora bésala Zamina mina Zangaléwa Yo tengo el estilo que sigue brindando Bésala (X4) Porque esto es África. El siguiridida (X14) Daddy Yankee otra vez Zamina mina ¡Éh! ¡Éh! 3) WAKA WAKA Waka waka ¡Éh! ¡Éh! Nunca me quedo, Llegó el momento, Zamina mina Zangaléwa Me quedo (X11) Caen las murallas Anawan ah ah. -

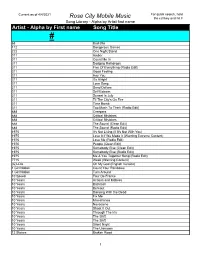

Alpha by First Name Song Title

Current as of 4/4/2021 For quick search, hold Rose City Mobile Music the ctrl key and hit F Song Library - Alpha by Artist first name Artist - Alpha by First name Song Title # 68 Bad Bite 112 Dangerous Games 222 One Night Stand 311 Amber 311 Count Me In 311 Dodging Raindrops 311 Five Of Everything (Radio Edit) 311 Good Feeling 311 Hey You 311 It's Alright 311 Love Song 311 Sand Dollars 311 Self Esteem 311 Sunset In July 311 Til The City's On Fire 311 Time Bomb 311 Too Much To Think (Radio Edit) 888 Creepers 888 Critical Mistakes 888 Critical Mistakes 888 The Sound (Clean Edit) 888 The Sound (Radio Edit) 1975 It's Not Living (If It's Not With You) 1975 Love It If We Made It (Warning Extreme Content) 1975 Love Me (Radio Edit) 1975 People (Clean Edit) 1975 Somebody Else (Clean Edit) 1975 Somebody Else (Radio Edit) 1975 Me & You Together Song (Radio Edit) 7715 Week (Warning Content) (G)I-Dle Oh My God (English Version) 1 Girl Nation Count Your Rainbows 1 Girl Nation Turn Around 10 Speed Tour De France 10 Years Actions and Motives 10 Years Backlash 10 Years Burnout 10 Years Dancing With the Dead 10 Years Fix Me 10 Years Miscellanea 10 Years Novacaine 10 Years Shoot It Out 10 Years Through The Iris 10 Years The Shift 10 Years The Shift 10 Years Silent Night 10 Years The Unknown 12 Stones Broken Road 1 Current as of 4/4/2021 For quick search, hold Rose City Mobile Music the ctrl key and hit F Song Library - Alpha by Artist first name Artist - Alpha by First name Song Title 12 Stones Bulletproof 12 Stones Psycho 12 Stones We Are One 16 Frames Back Again 16 Second Stare Ballad of Billy Rose 16 Second Stare Bonnie and Clyde 16 Second Stare Gasoline 16 Second Stare The Grinch (Radio Edit ) 1975. -

Un Grito Por La Igualdad Cada Vez Más Potente Fue En El Gigante De Provincias Unidas

LM NEUQUENfacebook.com/lmneuquen Martes 16° lmneuquen.com $ 90,00 La Mañana 9 de marzo de 2021 whatsapp 299 429 3669 Año XXIV - Número 10.506 DESPEJADO 36° Sangriento robo en Añelo: murieron un ladrón y una víctima Dos delincuentes entraron a una casa en la que estaban una mujer y sus dos hijos, uno de los cuales fue asesinado a balazos. PÁG. 12 PÁG. 3 PÁGS. 4 y 5 Una multitudinaria movilización de mujeres recorrió el centro para exigir una ley de emergencia contra la violencia de género y una reforma judicial con una visión feminista. Ante la ola de femicidios que estremece al país, fue la protesta más grande del 8M de los últimos tiempos. CLAUDIO ESPINOSA Un grito por la igualdad cada vez más potente Fue en el Gigante de Provincias Unidas. Neuquén sumó 3 muertes y 139 casos. Comenzó la vacunación a los policías PÁG. 26 River perdió en la previa El dolor por Guadalupe del clásico afloró en La Angostura Sobre el final, el Millonario cayó contra Con la conmoción latente por el femicidio de la joven, la villa fue testigo de Argentinos por 1 a 0 en el Monumental. una masiva manifestación. “No nos callamos más”, fue una de las consignas. El domingo visita la Bombonera. 2 LMNEUQUÉN LA DOS MARTES 9 DE MARZO DE 2021 Opinión Leandro y sus amigas AGUSTIN MARTINEZ Alberto, Lula y Losardo Javier Polvani l presidente Alberto Fer- nández confirmó la salida de su Gabinete de minis- tros de su amiga personal y socia por décadas en el estudio de abogacía Mar- cela Losardo, ministra de Justicia.