De L'ilerdien Moyen (Yprésien) Des

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ballades En Val De Dagne

Le Val de Dagne 5 1 6 3 2 4 1 Villar-en-Val, Molières, Abbaye de Rieunette 2 Labastide-en-Val, plateau de Lacamp 3 Taurize 4 Rieux-en-Val, Caunettes-en-Val, Mayronnes, ferme de Carrus 5 Gorges du Congoust, Ribaute, Lagrasse 6 Villemagne, Moulin de Boysède, Lagrasse, Notre-Dame du Carla 1 Villar-en-Val, Molières, Abbaye de Rieunette Villar-en-Val est un charmant petit village, on y trouve: - l’imposant château seigneurial, propriété de la famille Jacqueline Riu, où étaient situés les premiers ateliers de confection. - le sentier « Joseph Delteil », jalonné de poésies et pensées de cet écrivain du 20e siècle né à Villar. En continuant la D110, on accède au col de Taurize, d’où les vues sur la vallée sont superbes. En redescendant de l’autre côté du col, on passe à Molières-sur-l’Alberte. Prenez le temps de vous garer sur la départementale pour visiter le plus petit hameau de France, dont les berges ont été magnifiquement aménagées. Quelques kilomètres plus loin, ne ratez pas l’embranchement qui part sur la gauche de la route. Suivez la piste forestière jusqu’à l’abbaye de Rieunette, nichée au fond de la forêt, habitée par quelques sœurs. 2 Labastide-en-Val, plateau de Lacamp , Labastide-en-Val est un village partagé en deux par le ruisseau de l’Alzou. Remarquer le pont romain jouxtant l'église. Continuer la D114 sur 1 kilomètre. Prendre la première piste sur votre gauche. Celle-ci vous mène à un petit plan d’eau où il fait bon pique-niquer ou se baigner. -

Les Anciens Châteaux Seigneuriaux Du Département De L'aude

1 Les anciens châteaux seigneuriaux du département de l'Aude Par le Dr. Charles Boyer juillet 1980 AIGUES-VIVES; AIROUX Le château situé sur un monticule à côté de Le château situé dans le village est une solide l'église paraît remonter seulement au XIIIe siècle. construction de la Renaissance flanquée d'une C'est une construction bien délabrée dont la tourelle d'angle. L'escalier est renfermé dans une construction des maisons voisines a modifié la autre tourelle percée d'une porte et de fenêtres disposition des lieux. Au centre une tour carrée, aux riches sculptures. le fort d'une hauteur de 20 m., couvre une surface de 30 mètres carrés ; les murs ont une AJAC épaisseur de 1,80 m. Le château d'Ajac dont quelques parties À l'intérieur sont les restes d'un escalier remontent au XVe siècle a été restauré au XVIIIe conduisant au premier étage sur voûte. Du siècle. Il a successivement appartenu aux familles château il ne reste qu'une partie de la bâtisse de de Lévis et de Montcalm. Il est aujourd'hui l'est ; on y voit des traces de fenêtres murées. délaissé. Le maréchal de Lévis y naquit en 1719. F. Pasquier1 a écrit une belle étude sur ce château. Construit sur le coteau au bas duquel se développe le village, il forme une masse carrée au milieu d'une terrasse couverte de beaux arbres. La façade principale est percée de fenêtres sans caractère, elle a été refaite au milieu du règne de Louis XV. Au rez-de-chaussée on peut voir la salle à manger ayant conservé quelques restes de décoration. -

TAURIZE Source Amour AS RAPPORT X1

Christian SOLA Hydrogéologue Agréé en Matière d'Hygiène Publique pour le département de l'Aude Le Vila - 66400 REYNES Tél. 04 68 87 18 32 Email. : [email protected] SIREN 313 039 893 CARCASSONNE AGGLOMERATION Service Eau 1, rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cedex 9 AVIS SANITAIRE (Expertise de l'Hydrogéologue Agréé en Matière d'Hygiène Publique) ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE CARCASSONNE-AGGLOMÉRATION A.E.P. DE LA COMMUNE DE TAURIZE REGULARISATION DU CAPTAGE DE LA SOURCE "FONTAINE D'AMOUR" Commune de Taurize Département de l'Aude 13 juin 2016 SOMMAIRE 1. L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE TAURIZE ...................................... 1 2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU CAPTAGE........................................................................................ 2 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CAPTAGE............................................................................ 2 4. CADRE GEOLOGIQUE................................................................................................................................. 3 5. CADRE HYDROGEOLOGIQUE.................................................................................................................. 3 6. CADRE HYDROLOGIQUE........................................................................................................................... 5 7. QUALITE DE L'EAU ..................................................................................................................................... 5 8. ENVIRONNEMENT - VULNERABILITE.................................................................................................. -

Communiqué De Presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Carcassonne, le 26 juillet 2021 Objet : Calamités agricoles : pertes de récoltes d’olives mai 2020 - Reconnaissance complémentaire pour 116 communes L’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation avait reconnu le caractère de calamité agricole pour perte de récolte d’olives subies par les exploitants agricoles du département de l’Aude lors des pluies du 9 au 15 mai 2020, a été modifié par une reconnaissance complémentaire pour les 116 communes suivantes : Zone sinistrée : Communes de : Aigues-Vives, Albas, Alzonne, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arzens, Badens, Bages, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Boutenac, Cabrespine, Camplong, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbieres, Castelnau-d’Aude, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Citou, Comigne, Conilhac- Corbières, Coursan, Coustouge, Cruscades, Cuxac-d’Aude, Douzens, Durban-Corbières, Escales, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Ginestas, Gruissan, Homps, Jonquières, La-Redorte, Lagrasse, Laure-Minervois, Lézignan, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Maisons, Malves-en- Minervois, Marcorignan, Marseillette, Mayronnes, Mirepeisset, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montréal, Montredon-des-Corbières, Montseret, Monze, Moussan, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Ouveillan, Palairac, Paraza, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Puichéric, Quintillan, Raissac-d’Aude, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquecourbe-Minervois, -

Publication of a Communication of Approval of a Standard Amendment

6.3.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 73/37 Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2020/C 73/11) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Corbières’ PDO-FR-A0671-AM02 Date of communication: 20 December 2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Geographical area and area in immediate proximity Points IV(1) and (3) of the specification relating to the geographical area and the area in immediate proximity have been updated in respect of the references to the official geographical code for 2019. The names of three municipalities, ‘Fraisse-des-Corbières’, ‘Mayronnes’ and ‘Portel-des-Corbières’, have therefore been updated in the list of municipalities that make up the geographical area. This update does not alter the geographical area. The name of one municipality, ‘Opoul-Perillos’ in the department of Pyrénées-Orientales, has been updated in the list of municipalities that make up the area in immediate proximity. This update does not alter the area in immediate proximity. The points in the single document relating to ‘Demarcated geographical area’ and ‘Additional conditions – area in immediate proximity’ have been updated. 2. Vine varieties Under point V of the specification, secondary varieties have been integrated to allow for a better adaptation of plant material to the soil and climate conditions in the geographical area. -

Departement De L'aude Commune De Labastide En

DEPARTEMENT DE L’AUDE COMMUNE DE LABASTIDE EN VAL ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE à la DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE des TRAVAUX de PRELEVEMENT et d'INSTAURATION DES PERIMETRES de PROTECTION des "PUITS DE LA MATTE" P1 ET P2 UTILISES POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE CONSOMMATION HUMAINE DES VILLAGES DE LABSTIDE EN VAL, VILLETRITOULS , SERVIES EN VAL ET RIEUX EN VAL RAPPORT D’ENQUETE COMMISSAIRE ENQUETEUR René ROLLAND domicilié 35 Chemin Tour de la Badoque 11300 LIMOUX 04 68 31 19 02 1 SOMMAIRE PREAMBULE 1) GENERALITES 1-1 : OBJET DE L'ENQUETE p 4 1-2 : REGLEMENTATION POUR LA PROTECTION ET L'EXPLOITATION DES FORAGES p 4 1-3 : CADRE JURIDIQUE p 5 1-4 : NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET p 6 1-4-1 : ETAT DES LIEUX 1-4-2 : LOCALISATION DES OUVRAGES 1-4-2-1:DESCRIPTION DES OUVRAGES 1-4-2-2: MESURES DE SECURITE 1-4-2-3 :OBLIGATION DE PROTECTION DES FORAGES D'EAU 1-5 : COMMUNES DESSERVIES p 8 1-6 : DETERMINATION DES PERIMETRES DE PROTECTION p 9 1-6-1 : PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 1-6-2 : PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 1-6-3 : PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 1-7 : AMENAGEMENTS A REALISER SUR LES PUITS p 11 1-8 : ASPECTS FINANCIERS p 12 1-9 : BUT DE L'ENQUETE PUBLIQUE A LA DPU p 12 1-10 : AVANTAGES p 12 1-10-1 : du POINT DE VUE SANITAIRE 1-10-2 : du POINT DE VUE ECONOMIQUE 2 1-11 : INCONVENIENTS p 14 1-12 : DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE p 14 2) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE p 15 2-1 : DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR p 15 2-2 : MODALITES DE L'ENQUETE p 15 2-2-1 : DUREE DE L'ENQUETE 2-2-2 : ORGANISATION DES PERMANENCES 2-3 : ENTRETIEN AVEC M. -

HORAIRES LAURE MINERVOIS > CARCASSONNE

FICHE HORAIRE - ÉDITION OCT. 2018 Pradelles-Cabardès Castans HORAIRES Village E LAURECastans MINERVOISLe Sarrat Mairie Lespinassière LAURE MINERVOIS > CARCASSONNE Le Pech FONTIERS-CABARDÈS SAISSAC CARCASSONNEVillage - Église J Cabrespine D Rieussec Mairie Le Bosquet Le Stade Place des École Citou La Tour Platanes E NE CIRCULE Le Villaret PAS LES Saint-Denis Brousses Villaret DIMANCHES Hameau de Marmorières ET JOURS Fraisse- Caunes- FÉRIÉS Brousses- Cabardès Église Minervois et-Villaret Pharmacie Pesquie Villeneuve- Tête de Cheval Limousis Minervois Le Faubourg INE Trausse Circule en période scolaire Rue du Lavoir RBA Montolieu Sortie U Village Le Roc ON A Lotissement Circule en période de vacances scolaires N RD112 Place Maurice Bertrand Sallèles-NE de la Clause CabardèsIG PÉPIEUX Jours de fonctionnement L>V L>VCouvent - LMaison>V de RetraiteL>V Ma+J+S Les CapitellesMe 1 Me+S L+Ma+J+V L Rue de la Gare A Saint-Martin- Transport à la demande (sur réservation) Les Oliviers Les Capitelles 2 le-Vieil Mairie Villegly TinalTinal La Gravette Château d’Eau Village Village Conques- Gendarmerie sur-Orbiel Le Clos Moussoulens Peyriac- École Pépieux LAURE MINERVOIS RAVELINPEXIORA 06:50 07:20 06:50 08:05 08:50 Aragon 13:50 Village VILLARZEL- LAURE- Minervois Distillerie Place de Cabinet Médical B La Garderie CONQUES- Le Monument CABARDÈS MINERVOIS Cabinet Médical SAINT FRICHOUX SAINT FRICHOUX 07:00 07:30 07:00 08:10Ventenac-08:55 13:55 la Mairie Bains de Minerve Églantine Monument Stade L’Orée du Cabardes Cabardès SUR-ORBIEL G E Lotissement RIEUX MINERVOIS COLLEGE Raissac- 08:20 L Ravelin Village Val de Rounel Les Albarels Collège Pierre Foyer sur-Lampy ÉcoleÉcole Homps CAPENDU COLLEGE ALARIC Stade 12:05 16:35 Piscine et Marie Curie Azille Alzonne Pennautier Bagnoles A E Lotissement Laure- Pexiora Ch. -

Taurize Tim 2020

DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS TRANSMISSION D'INFORMATIONS AU MAIRE Mise à jour 2020 Taurize Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Aude 105, Boulevard Barbès – 11838 Carcassonne Cedex Téléphone 04 68 10 31 00 – Télécopie 04 68 71 24 46 DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Transmission d'informations au maire - 2020 Taurize INFORMATIONS GENERALES Tout citoyen dispose d'un droit d'accès à l'information relative aux risques naturels auxquels il est soumis dans certaines L'information préventive - les obligations de chacun des acteurs zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui le concernent. Ce droit est inscrit dans le Code de l'Environnement aux articles L-125-2, L-125-5 et L-563-3 et R-125-9 à R-125-27. le préfet réalise le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et transmet à la connaissance du maire, les informations qui lui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de l’information préventive sur Le risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique (liée à l'activité de l'homme), dont sa commune. les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Le maire élabore, à partir des informations transmises par le préfet, le DICRIM (Document L’existence d’un risque majeur est liée d’une part à la présence d’un événement potentiellement dangereux, l’aléa , d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui a pour but d’informer la population sur les mesures de d’occurrence et d’intensité données, qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique et d’autre part à prévention, de protection et de sauvegarde relatives aux risques auxquels est soumise la commune (articles R125-10 à l’existence d’enjeux , qui représentent l’ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par un phénomène : R125-14 du code de l’environnement). -

Télécharger Montagne D'alaric

CANTON DE LA MONTAGNE D’ALARIC Les chiffres-clé du Département DANS VOTRE CANTON Éducation, routes, aides aux 30 communes, soutien aux associations, protection maternelle et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de la Montagne d’Alaric avec vos conseillers départementaux, Robert Alric et Caroline Cathala. E KM 1 M 223 DE ROUTES INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES ROUTES 28,5 % 2 DE PRODUITS LOCAUX 728 COLLÈGES SERVIS À LA CANTINE COLLÉGIEN·NE·S (GASTON-BONHEUR ET L'ALARIC) PROJETS DU CANTON DE LA MONTAGNE D’ALARIC SOUMIS AU VOTE DES AUDOIS·ES 6 POUR LE BUDGET PARTICIPATIF DE L’AUDE PROJETS D’ASSOCIATIONS, STRUCTURES, SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET 23 COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 1,5 ME SOUTENUS POUR UN MONTANT DE VERSÉ PAR LE DÉPARTEMENT E AU TITRE DE L’AIDE 67 000 AUX COMMUNES NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #5 I AUDEMAG 13 CANTON DE LA MONTAGNE D’ALARIC ROBERT ALRIC CONSEILLER DÉPARTEMENTAL Mon engagement est d’abord passé par une implication dans le monde associatif, puis comme maire de Badens dès 1983. Au Département comme à la tête d’Habitat Audois, mon objectif est de me rendre utile à la population. J’ai la volonté de participer à la création et au renforcement de services de proximité dont les habitants de notre territoire ont besoin, à l’image des quatre crèches construites à Trèbes, Badens, Montlaur et Floure, ou encore à celle des Ehpad de Capendu et Trèbes où nos aînés bénéfi cient des meilleures conditions de prise en charge. -

L'echo Lauranais

Décembre 2012 Intercommunalité : la fusion avec ■ RÉCUPÉRATEURS EN HERBE ■ une aide aux familles en difficulté. Carcassonne Agglo est votée. Depuis quelque temps, quelques jeunes lau- Lors de permanences hebdomadaires (tous les Comme l’avait fait le Conseil communautaire ranais se livrent à une étrange activité. mercredis de 8h30 à 12h sur rendez-vous pris réuni le 25 octobre, notre Conseil municipal a Visiblement abusés par de récents articles auprès de CIAS : 04 68 78 54 62 ), les familles voté, le 30 octobre, l’adhésion de la commune de presse qui évoquent le cours élevé des seront reçues et guidées dans leur démarches. à la communauté d’agglomération « CARCAS- métaux et plus particulièrement du cuivre, Divers services leur seront proposés : SONNE AGGLO ». persuadés d’avoir trouvé là un moyen de – Le microcrédit personnel garanti La loi du 16 décembre 2010 portant sur la faire fortune, ils récupèrent tout ce qui est – Le soutien au mieux logement (plan d’ac- réforme des collectivités territoriales prévoit une métallique et qui leur tombe sous la main. tion pour un logement décent) évolution des périmètres intercommunaux, au Quelques-uns vont même jusqu’à le voler. – La défense des tuteurs familiaux dont l’écri- travers de l’établissement d’un schéma dépar- Ainsi , la commune a eu la désagréable sur- vain public (aide aux démarches adminis- temental de coopération intercommunale (SDCI). prise de constater la destruction de l’armoire tratives, défense des droits familiaux) Ce schéma avait été largement rejeté en pre- électrique installée au plan d’eau du Gourg – L’information santé mière instance, au cours de l’année 2011. -

Technical Specifications for the Registration of the Geographical Indication

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION Pays d'Oc PRODUCT CATEGORY Wine COUNTRY OF ORIGIN France APPLICANT Union of Winemakers of the Vin de Pays d'Oc Domaine de Manse Avenue Paysagère - CS 70026 Maurin 34973 LATTES France (33)(0)4 67 13 84 20 [email protected] PROTECTION IN COUNTRY OF ORIGIN Date of protection in the European Union: 17 March 1987 Date of protection in the Member State and reference to national decision: 15 October 1987. PRODUCT DESCRIPTION Quality still and sparkling red, rosé, white, gris and gris de gris wines made from overripe grapes. Raw Material Varieties: Muscat à Petits Grains Muscat à Petits Grains Sauvignon Gris G Rouges Blancs Gamay N Cot N Chardonnay B Gewürztraminer Rs Vermentino B Riesling B Sauvignon B Bourboulenc B Chasan B Alicante Henri Mourvedre N Altesse B Bouschet N Negrette N Grenache N Grenache Blanc Nielluccio N Chenanson N Cinsaut N Viognier B Chenin B Clairette B Muscat de Hambourg N Gros Manseng B Clairette Rose Rs Petit Manseng B Carmenere N Ugni Blanc B Muscat d'Alexandrie B Terret Blanc B Roussanne B Grenache Gris Colombard B Syrah N Piquepoul Blanc B Mauzac B Cabernet-Sauvignon N Marselan N Pinot Blanc B Sylvaner B Marsanne B Tempranillo N Merlot N Petit Verdot N Carignan Blanc B Pinot Noir N Morrastel N Macabeu B Sémillon B Pinot Gris G Carignan N Cabernet Franc N Mondeuse N Portan N Alcohol content: Min 10% Physical Appearance Red, rosé, white, gris and gris de gris wines DESCRIPTION OF GEOGRAPHICAL AREA For still wines with the ‘Pays d'Oc’ Protected Geographical Indication, the harvesting of the grapes and the production and blending of the wine take place in the departments of Aude, Gard, Hérault and Pyrénées-Orientales, as well as in the following municipalities of the department of Lozère: Ispagnac, Montbrun, Quézac, Sainte-Enimie, La Malène, Les Vignes. -

Mise En Page 1 08/07/2020 10:04 Page1

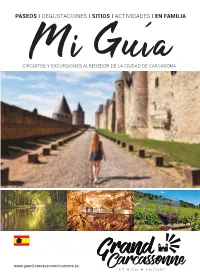

GuideTouristique-OTCcarca2020-ESP-3_Mise en page 1 08/07/2020 10:04 Page1 PASEOS I DEGUSTACIONES I SITIOS I ACTIVIDADES I EN FAMILIA CIRCUITOSMi Y EXCURSIONES ALREDEDOR Guía DE LA CIUDAD DE CARCASONA www.grand-carcassonne-tourisme.es GuideTouristique-OTCcarca2020-ESP-3_Mise en page 1 08/07/2020 10:04 Page2 Hasta Mazamet (30 minutas) Bassin de St-Ferréol Albi Pic de Nore (2 horas) 1211 m La Rigole Los llam de la Montagne Pradelles-Cabardès de la M Castans Bassin Lacombe Lago de du Lampy Montaña Negra Pradelles L D112 Hasta Revel (1 hora) Cuxac-Cabardès Chateau Cascade Cabrespine de Saissac A4 de Cubservies GR36 Saissac Trassanel Gouffre Saint-Denis B2 Geant Molino para papel Castillos B1 de Lastours Villardonnel Lastours Gruta Brousses et Villaret de Limousis B D629 Dolmen Limousis Casa de la trufa A1 B3 museo A2 Sallèles-Cabardès Abadía Pueblo del libro de Villelongue Villeneuve D620 Ecomusée Museo de las du marbre artes y oficios del libro D935 D101 St-Martin Jardin D118 Minervois médiéval de Vieil Museo Cérès Franco Cactuseria Aragon D111 Villepinte A3 AOC Villegly Villarzel-Cabardès Raissac-sur-Lampy CABARDÈS Conques Bagnoles Conservatoire Villegailhenc sur Orbiel trufficole Moussoulens D35 D35 Ventenac-Cabardès Laure-Mi Alzonne D6113 Pezens D38 Villemoustaussou Bram Villalier Menhir Sainte-Eulalie A5 C1 Château Malves-en-Minervois Pennautier de Pennautier D38 y su parque Museo Villedubert de la caballeria Bouilhonnac Ai Villesèquelande Pont Vauban Hasta Toulouse Caux-et-Sauzens Badens (1hora) Rustiques Berriac Arzens Montréal D1 A61