Swr2-Musikstunde-20121010.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

University of Oklahoma

UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE THE PIANO CONCERTOS OF PAUL HINDEMITH A DOCUMENT SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Musical Arts By YANG-MING SUN Norman, Oklahoma 2007 UMI Number: 3263429 UMI Microform 3263429 Copyright 2007 by ProQuest Information and Learning Company. All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest Information and Learning Company 300 North Zeeb Road P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106-1346 THE PIANO CONCERTOS OF PAUL HINDEMITH A DOCUMENT APPROVED FOR THE SCHOOL OF MUSIC BY Dr. Edward Gates, chair Dr. Jane Magrath Dr. Eugene Enrico Dr. Sarah Reichardt Dr. Fred Lee © Copyright by YANG-MING SUN 2007 All Rights Reserved. ACKNOWLEDGMENTS This paper is dedicated to my beloved parents and my brother for their endless love and support throughout the years it took me to complete this degree. Without their financial sacrifice and constant encouragement, my desire for further musical education would have been impossible to be fulfilled. I wish also to express gratitude and sincere appreciation to my advisor, Dr. Edward Gates, for his constructive guidance and constant support during the writing of this project. Appreciation is extended to my committee members, Professors Jane Magrath, Eugene Enrico, Sarah Reichardt and Fred Lee, for their time and contributions to this document. Without the participation of the writing consultant, this study would not have been possible. I am grateful to Ms. Anna Holloway for her expertise and gracious assistance. Finally I would like to thank several individuals for their wonderful friendships and hospitalities. -

Repertoire List

APPROVED REPERTOIRE FOR 2022 COMPETITION: Please choose your repertoire from the approved selections below. Repertoire substitution requests will be considered by the Charlotte Symphony on an individual case-by-case basis. The deadline for all repertoire approvals is September 15, 2021. Please email [email protected] with any questions. VIOLIN VIOLINCELLO J.S. BACH Violin Concerto No. 1 in A Minor BOCCHERINI All cello concerti Violin Concerto No. 2 in E Major DVORAK Cello Concerto in B Minor BEETHOVEN Romance No. 1 in G Major Romance No. 2 in F Major HAYDN Cello Concerto No. 1 in C Major Cello Concerto No. 2 in D Major BRUCH Violin Concerto No. 1 in G Minor LALO Cello Concerto in D Minor HAYDN Violin Concerto in C Major Violin Concerto in G Major SAINT-SAENS Cello Concerto No. 1 in A Minor Cello Concerto No. 2 in D Minor LALO Symphonie Espagnole for Violin SCHUMANN Cello Concerto in A Minor MENDELSSOHN Violin Concerto in E Minor DOUBLE BASS MONTI Czárdás BOTTESINI Double Bass Concerto No. 2in B Minor MOZART Violin Concerti Nos. 1 – 5 DITTERSDORF Double Bass Concerto in E Major PROKOFIEV Violin Concerto No. 2 in G Minor DRAGONETTI All double bass concerti SAINT-SAENS Introduction & Rondo Capriccioso KOUSSEVITSKY Double Bass Concerto in F# Minor Violin Concerto No. 3 in B Minor HARP SCHUBERT Rondo in A Major for Violin and Strings DEBUSSY Danses Sacrée et Profane (in entirety) SIBELIUS Violin Concerto in D Minor DITTERSDORF Harp Concerto in A Major VIVALDI The Four Seasons HANDEL Harp Concerto in Bb Major, Op. -

View List (.Pdf)

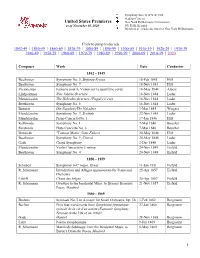

Symphony Society of New York Stadium Concert United States Premieres New York Philharmonic Commission as of November 30, 2020 NY PHIL Biennial Members of / musicians from the New York Philharmonic Click to jump to decade 1842-49 | 1850-59 | 1860-69 | 1870-79 | 1880-89 | 1890-99 | 1900-09 | 1910-19 | 1920-29 | 1930-39 1940-49 | 1950-59 | 1960-69 | 1970-79 | 1980-89 | 1990-99 | 2000-09 | 2010-19 | 2020 Composer Work Date Conductor 1842 – 1849 Beethoven Symphony No. 3, Sinfonia Eroica 18-Feb 1843 Hill Beethoven Symphony No. 7 18-Nov 1843 Hill Vieuxtemps Fantasia pour le Violon sur la quatrième corde 18-May 1844 Alpers Lindpaintner War Jubilee Overture 16-Nov 1844 Loder Mendelssohn The Hebrides Overture (Fingal's Cave) 16-Nov 1844 Loder Beethoven Symphony No. 8 16-Nov 1844 Loder Bennett Die Najaden (The Naiades) 1-Mar 1845 Wiegers Mendelssohn Symphony No. 3, Scottish 22-Nov 1845 Loder Mendelssohn Piano Concerto No. 1 17-Jan 1846 Hill Kalliwoda Symphony No. 1 7-Mar 1846 Boucher Furstenau Flute Concerto No. 5 7-Mar 1846 Boucher Donizetti "Tutto or Morte" from Faliero 20-May 1846 Hill Beethoven Symphony No. 9, Choral 20-May 1846 Loder Gade Grand Symphony 2-Dec 1848 Loder Mendelssohn Violin Concerto in E minor 24-Nov 1849 Eisfeld Beethoven Symphony No. 4 24-Nov 1849 Eisfeld 1850 – 1859 Schubert Symphony in C major, Great 11-Jan 1851 Eisfeld R. Schumann Introduction and Allegro appassionato for Piano and 25-Apr 1857 Eisfeld Orchestra Litolff Chant des belges 25-Apr 1857 Eisfeld R. Schumann Overture to the Incidental Music to Byron's Dramatic 21-Nov 1857 Eisfeld Poem, Manfred 1860 - 1869 Brahms Serenade No. -

Hindemith Viola Project

HINDEMITH VIOLA PROJECT CONCERT II DOCTORAL RECITAL KATHERINE LEWIS, Viola ,,, Wednesday, March 8, 2006 8:00 p.m. Lillian H. Duncan Recital Hall Z975 -2005 Ce l e b ratin g ~1/J Years THE SHEPHERD SCHOOL ~ SIC RICE UNIVERSITY The Hindemith Viola Project brings together fifteen viola students from the combined studios of Karen Ritscher and James Dunham to perform this unique series of concerts featuring music for the viola by the eminent German composer and violist Paul Hindemith. These stud ents have devoted much of the school year to learning and rehearsing this music in preparation for these concerts, and they participated in a series of all-Hindemith studio classes. Hindemith was a prolific com poser in all genres, and his numerous works for the viola occupy a sig nificant portion of the repertoire for the instrument. Hindemith's four Solo Sonatas and three Sonatas for Viola and Piano are presented on Tuesday and Thursday in a complete cycle that will demonstrate the virtuosic and sonorous qualities of the viola. These sonatas, composed between 1919 and 1939, are written in a variety of styles that reflect Hindemith's different influences and compositional phases. In addition, two chamber concertos are performed on Wednesday with orchestra: Kammermusik No. 5 and Trauermusik. All of these works were writ ten for Hindemith's own performance, and due to his intimate know ledge of the viola, they challenge the technique and skill of the violist in new and innovative ways. It is our hope that throughout the week, this project will not only showcase the talents and achievements of the violists at the Shepherd School, but also promote Paul Hindemith, who many consider to be the greatest and most creative violist-composer of all time. -

Early Music Influences in Paul Hindemith's Compositions for the Viola Domenico L

James Madison University JMU Scholarly Commons Dissertations The Graduate School Fall 2014 Early music influences in Paul Hindemith's Compositions for the Viola Domenico L. Trombetta James Madison University Follow this and additional works at: https://commons.lib.jmu.edu/diss201019 Part of the Music Performance Commons Recommended Citation Trombetta, Domenico L., "Early music influences in Paul Hindemith's Compositions for the Viola" (2014). Dissertations. 5. https://commons.lib.jmu.edu/diss201019/5 This Dissertation is brought to you for free and open access by the The Graduate School at JMU Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of JMU Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. Early Music Influences in Paul Hindemith’s Compositions for the Viola Domenico Luca Trombetta A thesis submitted to the Graduate Faculty of JAMES MADISON UNIVERSITY In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Musical Arts School of Music December 2014 To my wife Adelaide ii CONTENTS DEDICATION…………………………………………………………………………….ii LIST OF MUSICAL EXAMPLES……………………………………………………….iv LIST OF FIGURES………………………………………………………………………vi ABSTRACT……………………………………………………………………………..vii INTRODUCTION………………………………………………………………………...1 I. The Origins of Hindemith’s Interest in Early Music………………………………….5 II. The Influence of Bach’s D-Minor Chaconne for Solo Violin on Hindemith’s Viola Sonatas op. 11, no.5 and op. 31, no.4………………………………………………..14 III. Viola Concerto Der Schwanendreher………………………………………………..23 IV. Trauermusik for Viola and Strings…………………………………………………..35 CONCLUSION…………………………………………………………………………..42 BIBLIOGRAPHY………………………………………………………………………..45 APPENDICES…………………………………………………………………………...48 A. Musical Examples B. Figures iii Musical Examples 1a Hindemith, Solo Viola Sonata Op. 11, No. 5, movt. IV (In Form und Zeitmass einer Passacaglia), Theme…………………............................................49 1b Bach, Chaconne, Theme………………………………………………………....49 1c Hindemith, Solo Viola Sonata Op. -

Download Program Notes

Notes on the Program By James M. Keller, Program Annotator, The Leni and Peter May Chair Ragtime (Well-Tempered), for Large Orchestra Symphony, Mathis der Maler Paul Hindemith aul Hindemith sowed plenty of wild oats his teaching position at the Hochschule für Pduring his apprentice years as a com- Musik in Berlin. poser. In 1921, the year of Ragtime (Well- By 1938 Hindemith’s situation had grown Tempered), he included a fire siren and a so dire that he left for Switzerland, and in canister of sand in the instrumentation for 1940 he proceeded to the United States. That his Kammermusik No. 1, and provoked scan- autumn he joined the faculty of Yale Univer- dal by parodying both the words and music sity, where he remained until 1953 as profes- of Wagner’s Tristan und Isolde in his lurid sor of music theory and director of the Yale comic opera Das Nusch-Nuschi. By 1929 he Collegium Musicum (the early-music ensem- had managed to spotlight an apparently ble). He became an American citizen in 1946, nude soprano at center-stage in his opera Neues vom Tage. During that decade he was also immersed in many other musical activ- In Short ities: playing viola in the Amar String Quar- Born: November 16, 1895, in Hanau, near tet, which championed new music along Frankfurt, Germany with the classics; serving on the program committee of the Donaueschingen Festival, Died: December 28, 1963, in Frankfurt a hotbed of the latest sounds; embarking on Works composed and premiered: Ragtime a lifelong fascination with early music (mas- (Well-Tempered), composed 1921, incorporating tering the Baroque-era viola d’amore); even a theme from Johann Sebastian Bach’s Fugue creating some of the first repertoire in the in C minor from the Well-Tempered Clavier, incipient field of electronic music. -

Schumann-Masters-Report

Copyright by Scott Charles Schumann 2011 The Report Committee for Scott Charles Schumann Certifies that this is the approved version of the following report: Interpreting the Mourning Process Through Hindemith’s Trauermusik APPROVED BY SUPERVISING COMMITTEE: Supervisor: David Neumeyer James Buhler Interpreting the Mourning Process Through Hindemith’s Trauermusik by Scott Charles Schumann, B.Music Report Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Music The University of Texas at Austin May 2011 Abstract Interpreting the Mourning Process Through Hindemith’s Trauermusik Scott Charles Schumann, M.Music The University of Texas at Austin, 2011 Supervisor: David Neumeyer Paul Hindemith traveled to London in 1936 intending to give the British premiere of his concerto for viola and chamber orchestra titled Der Schwanendreher on 22 January. The premiere – and much else – was put into question a few minutes before midnight on 20 January 1936, however, when King George V passed away. The next day, Hindemith worked from 11:00 A.M. – 5:00 P.M. composing Trauermusik [Music of Mourning] for solo viola and string orchestra as a tribute to the recently deceased King of England. Thus, the circumstances surrounding the compositional origin of this piece invite a discussion of mourning in both a historical and musical context. In this paper, I will touch on issues such as how mourning defines us as humans and how emotions associated with mourning can be represented in music and experienced by the listener. I will illustrate how mourning helps us to understand the meaning of Trauermusik when it was written and first performed in 1936, following the death of iv King George V. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 77, 1957-1958, Subscription

*l'\ fr^j BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA FOUNDED IN 1881 BY HENRY LEE HIGGINSON 24 G> X will MIIHIi H tf SEVENTY-SEVENTH SEASON 1957-1958 BAYARD TUCEERMAN. JR. ARTHUR J. ANDERSON ROBERT T. FORREST JULIUS F. HALLER ARTHUR J. ANDERSON, JR. HERBERT 8. TUCEERMAN J. DEANE SOMERVILLE It takes only seconds for accidents to occur that damage or destroy property. It takes only a few minutes to develop a complete insurance program that will give you proper coverages in adequate amounts. It might be well for you to spend a little time with us helping to see that in the event of a loss you will find yourself protected with insurance. WHAT TIME to ask for help? Any time! Now! CHARLES H. WATKINS & CO. RICHARD P. NYQUIST in association with OBRION, RUSSELL & CO. Insurance of Every Description 108 Water Street Boston 6, Mast. LA fayette 3-5700 SEVENTY-SEVENTH SEASON, 1957-1958 Boston Symphony Orchestra CHARLES MUNCH, Music Director Richard Burgin, Associate Conductor CONCERT BULLETIN with historical and descriptive notes by John N. Burk Copyright, 1958, by Boston Symphony Orchestra, Inc. The TRUSTEES of the BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA, Inc. Henry B. Cabot President Jacob J. Kaplan Vice-President Richard C. Paine Treasurer Talcott M. Banks Michael T. Kelleher Theodore P. Ferris Henry A. Laughlin Alvan T. Fuller John T. Noonan Francis W. Hatch Palfrey Perkins Harold D. Hodgkinson Charles H. Stockton C. D. Jackson Raymond S. Wilkins E. Morton Jennings, Jr. Oliver Wolcott TRUSTEES EMERITUS Philip R. Allen M. A. DeWolfe Howe N. Penrose Hallowell Lewis Perry Edward A. Taft Thomas D. -

General Index

Cambridge University Press 0521780098 - The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera Edited by Mervyn Cooke Index More information General index Abbate, Carolyn 282 Bach, Johann Sebastian 105 Adam, Fra Salimbene de 36 Bachelet, Alfred 137 Adami, Giuseppe 36 Baden-Baden 133 Adamo, Mark 204 Bahr, Herrmann 150 Adams, John 55, 204, 246, 260–4, 289–90, Baird, Tadeusz 176 318, 330 Bala´zs, Be´la 67–8, 271 Ade`s, Thomas 228 ballad opera 107 Adlington, Robert 218, 219 Baragwanath, Nicholas 102 Adorno, Theodor 20, 80, 86, 90, 95, 105, 114, Barbaja, Domenico 308 122, 163, 231, 248, 269, 281 Barber, Samuel 57, 206, 331 Aeschylus 22, 52, 163 Barlach, Ernst 159 Albeniz, Isaac 127 Barry, Gerald 285 Aldeburgh Festival 213, 218 Barto´k, Be´la 67–72, 74, 168 Alfano, Franco 34, 139 The Wooden Prince 68 alienation technique: see Verfremdungse¤ekt Baudelaire, Charles 62, 64 Anderson, Laurie 207 Baylis, Lilian 326 Anderson, Marian 310 Bayreuth 14, 18, 21, 49, 61–2, 63, 125, 140, 212, Andriessen, Louis 233, 234–5 312, 316, 335, 337, 338 Matthew Passion 234 Bazin, Andre´ 271 Orpheus 234 Beaumarchais, Pierre-Augustin Angerer, Paul 285 Caron de 134 Annesley, Charles 322 Nozze di Figaro, Le 134 Ansermet, Ernest 80 Beck, Julian 244 Antheil, George 202–3 Beckett, Samuel 144 ‘anti-opera’ 182–6, 195, 241, 255, 257 Krapp’s Last Tape 144 Antoine, Andre´ 81 Play 245 Apollinaire, Guillaume 113, 141 Beeson, Jack 204, 206 Appia, Adolphe 22, 62, 336 Beethoven, Ludwig van 87, 96 Aquila, Serafino dall’ 41 Eroica Symphony 178 Aragon, Louis 250 Beineix, Jean-Jacques 282 Argento, Dominick 204, 207 Bekker, Paul 109 Aristotle 226 Bel Geddes, Norman 202 Arnold, Malcolm 285 Belcari, Feo 42 Artaud, Antonin 246, 251, 255 Bellini, Vincenzo 27–8, 107 Ashby, Arved 96 Benco, Silvio 33–4 Astaire, Adele 296, 299 Benda, Georg 90 Astaire, Fred 296 Benelli, Sem 35, 36 Astruc, Gabriel 125 Benjamin, Arthur 285 Auden, W. -

Digital Concert Hall

Digital Concert Hall Streaming Partner of the Digital Concert Hall 21/22 season Where we play just for you Welcome to the Digital Concert Hall The Berliner Philharmoniker and chief The coming season also promises reward- conductor Kirill Petrenko welcome you to ing discoveries, including music by unjustly the 2021/22 season! Full of anticipation at forgotten composers from the first third the prospect of intensive musical encoun- of the 20th century. Rued Langgaard and ters with esteemed guests and fascinat- Leone Sinigaglia belong to the “Lost ing discoveries – but especially with you. Generation” that forms a connecting link Austro-German music from the Classi- between late Romanticism and the music cal period to late Romanticism is one facet that followed the Second World War. of Kirill Petrenko’s artistic collaboration In addition to rediscoveries, the with the orchestra. He continues this pro- season offers encounters with the latest grammatic course with works by Mozart, contemporary music. World premieres by Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Olga Neuwirth and Erkki-Sven Tüür reflect Brahms and Strauss. Long-time compan- our diverse musical environment. Artist ions like Herbert Blomstedt, Sir John Eliot in Residence Patricia Kopatchinskaja is Gardiner, Janine Jansen and Sir András also one of the most exciting artists of our Schiff also devote themselves to this core time. The violinist has the ability to capti- repertoire. Semyon Bychkov, Zubin Mehta vate her audiences, even in challenging and Gustavo Dudamel will each conduct works, with enthusiastic playing, technical a Mahler symphony, and Philippe Jordan brilliance and insatiable curiosity. returns to the Berliner Philharmoniker Numerous debuts will arouse your after a long absence. -

![MICHELE GIRARDI Opera E Teatro Musicale, 1890-1950 [1998]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9591/michele-girardi-opera-e-teatro-musicale-1890-1950-1998-1139591.webp)

MICHELE GIRARDI Opera E Teatro Musicale, 1890-1950 [1998]

MICHELE GIRARDI Opera e teatro musicale, 1890-1950 [1998] Opera fin de siècle a. REALTÀ NAZIONALI. Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento la situazione del teatro in musica era in pieno fermento. In primo luogo era andata assottigliandosi la differenza fra le tre scuole principali europee. A partire dagli anni Sessanta i modelli del grand opéra parigino, portato allo splendore da Meyerbeer, erano stati ripensati criticamente da Verdi, capofila incontrastato in Italia, e avevano arricchito il suo vocabolario drammatico. Wagner, dal canto suo, aveva attinto alla stessa fonte sin dal Rienzi (1842), assimilandone i valori formali e musicali ai soggetti della mitologia tedesca nel Lohengrin (1850), ma non in modo tale da guadagnare una totale autonomia al suo mondo drammatico. Anche l’esito sommo del Ring (1876) lascia vedere, al di là di un sistema musicale reso oramai autosufficiente in virtù del perfezionamento della tecnica del Leitmotiv, lo scheletro del dramma d’idee e le sue funzioni allegoriche che sorregge un affascinante mondo mitico riletto in chiave moderna. Parsifal (1882) chiuse la stagione creativa di Wagner: da quel momento il teatro tedesco avrebbe atteso un artista di levatura simile, ma prima che Richard Strauss comparisse sulle scene soltanto Humperdinck scrisse qualche pagina originale in Hänsel und Gretel (1893), opera fiabesca in cui l’uso del Leitmotiv è ricondotto in una dimensione sottratta al mero epigonismo. Una parentesi non del tutto riuscita fu Der Corregidor dell’austriaco Hugo Wolf (1896), musica di ottimo livello ma priva di una vera articolazione drammatica. La presenza di Wagner fu forse in proporzione più condizionante per l’opera in lingua tedesca rispetto a quella di Verdi nei confronti degli italiani. -

Mikhail Bugaev DMA Document

PAUL HINDEMITH’S IDIOMATIC WRITING FOR VIOLA AND ITS INFLUENCE ON HIS THEORIES. SONATA FOR VIOLA SOLO OP. 11, NO. 5. By Mikhail Bugaev A DOCUMENT Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS Music 2013 Table of contents: INTRODUCTION____________________________________________________________________________3 I. HINDEMITH’S PERFORMANCE CAREER 1. Successful violinist, early stage of Hindemith as a violist__________________4 2. Amar-Hindemith Quartet, and a peak of a performance career___________6 3. Last stage of a Hindemith-performer, Der Schwanendreher_______________8 4. Conclusion___________________________________________________________________12 II. SONATA OP. 11 NO. 5 1. History of the genre and influences________________________________________14 2. Structural and thematic analysis of the movements______________________19 3. Idiomatic writing____________________________________________________________35 a. The link to the instrument b. Motive as a building block c. Chords and intervals 4. Conclusion___________________________________________________________________42 III. INSTRUMENTAL APPROACH TO THE THEORIES 1. Series 1 and 2________________________________________________________________44 2. Intervalic content____________________________________________________________47 3. Melody________________________________________________________________________48 CONCLUSION_____________________________________________________________________________49 BIBLIOGRAPHY__________________________________________________________________________51