Rapport De Presentation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Confluence De La Bourbre Et Du Catelan Communes De Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-Et-Bonce Et La Verpillière Plan De Gestion 2010-2019

Confluence de la Bourbre et du Catelan Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière Plan de gestion 2010-2019 MARS 2010 Soutien financier : Plan de gestion 2010-2019 de la Confluence de la Bourbre et du Catelan (Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin- Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière) Rédaction Laurent Perier-Muzet Ɣ Bruno Veillet Cartographie Laurent Poulin Ɣ David Michallet Contribution Guillaume PasquierƔ Patrick Suchet Coordination Bruno Veillet Ɣ Roger Marciau 2 rue des mails Ɣ 38120 Saint-Egrève Ɣ 04 76 48 24 49 Ɣ Télécopie : 04 76 48 24 26 Ɣ Courriel : [email protected] Ɣ http://avenir.38.free.fr AVENIR est une délégation départementale du CREN, Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels. Plan de gestion de la Confluence Bourbre-Catelan SOMMAIRE INTRODUCTION .................................................................. 4 A. Description du site ....................................................... 5 A.1. Informations générales ............................................................... 5 A.1.1. Localisation et définition de l’aire d’étude ................................... 5 A.1.2. Description sommaire ............................................................. 6 A.1.3. Historique ........................................................................... 6 A.1.4. Infrastructures et mesures compensatoires .................................... 8 A.1.5. Statuts réglementaires et inscription aux inventaires de référence ..... 13 A.1.6. Nature du foncier ............................................................... -

Agenda Des Animations De Septembre 2021.Pdf

©OTVDD La rentrée des associations 1 MARDI JEUDI Euro . Sport : nouvelle SAMEDI Portes ouvertes à l'Atelier de version Musique 15 30 Gymnase du collège Jeanne d'Arc, 04 31 rue de la république, La Tour-du- au JUIN SEPT. Le Pont-de-Beauvoisin SEPT. Pin Préinscription. 5-6 ans : 13h45 - 14h45 les Cours de guitare, chant, piano, batterie, basse, mercredis et 7-8-9 ans : 15h - 16h les solfège, ateliers... mercredis Accès libre. Dans un cadre sécurisé, faits pratiquer à vos enfants une activité multi-sports, encadrée par 06 22 96 93 39 un éducateur sportif ! Approche individualisée. [email protected] Tarif : 186 € (3 chèques de 62 € possible pour chaque atelier / année. 04 76 32 80 54 [email protected] SAMEDI Forum des associations SAMEDI Forum des associations 04 Halle des Sports, La Tour-du-Pin 04 Salle des Fêtes de Cessieu, Cessieu De 8h à 13h SEPT. Venez rencontrer les associations SEPT. turripinoises. Vous pourrez y découvrir de De 9h à 12h nouvelles activités et échanger avec de Les associations de Cessieu se présenteront à nombreux bénévoles dans une ambiance toutes les personnes, Cessieutoise et autre conviviale. commune, qui souhaiteront des renseignements sur leurs activités. Gratuit. Gratuit. 04 74 83 24 44 [email protected] 04 74 88 31 76 [email protected] SAMEDI Forum des Associations SAMEDI Forum des Associations Salle des Fêtes de Dolomieu, Cour de l'école, La Bâtie- 04 Dolomieu 04 Montgascon SEPT. SEPT. De 9h à 13h De 9h30 à 12h Traditionnel forum des associations Venez découvrir toutes les associations de la commune. -

Transports Scolaires

TRANSPORTS SCOLAIRES L'Externat Sainte Marie est situé en face de la gare de La Verpillière. L'établissement est également desservi par plusieurs lignes de cars scolaires. Des subventions sont octroyées sous certaines conditions aux demi-pensionnaires et aux internes. Les subventions de transport ne concernent pas les élèves de l'enseignement supérieur (BTS DE COMMERCE INTERNATIONAL) Les élèves domiciliés dans le Rhône sont subventionnés sans restriction. Il convient néanmoins de préciser si le domicile est situé dans la Courly ou hors Courly. Les élèves domiciliés dans l’Isère sont subventionnés sans restriction en ce qui concerne le lycée, et suivant la carte scolaire pour les collégiens et les élèves de primaire. SNCF, TCL : Les demandes sont à renouveler chaque année. Les imprimés de demande de subvention (SNCF ou routier) sont à retirer à l'Externat dans le courant du mois de juin. Vous trouverez ci-dessous la liste des principales communes desservies par les bus scolaires à destination de l'Externat. COMPAGNIE DESTINATION COMMUNES DESSERVIES St Just Chaleyssin Bonnefamille - Diemoz – St Georges - St Just FAURE Villefontaine - St Quentin Fallavier – Bonnefamille FAURE Mions (l’Alouette) Heyrieux - Valencin - Chaponnay - (ligne 1390) Marennes - Corbas - Mions Extérieur parking emplacement N° 7 St Quentin Fallavier - Grenay Ajout de 2 points de Grenay ramassage : Le stade – Les Avocats FAURE Satolas et Bonce - Colombier Saugnieu - Pusignan - Genas Azieu - Genas Extérieur parking emplacement N° 6 FAURE Jons Pusignan - Jons FAURE Extérieur parking emplacement N° 5 Bourgoin Bourgoin l'Oiselet + correspondance FAURE St Bonnet par RN 6 St Laurent – St Bonnet – St Priest – Grange Blanche PHILIBERT Extérieur parking emplacement 1 ou 2 St Bonnet par Poulieu – St Laurent – St Bonnet PHILIBERT Poulieu Extérieur emplacement 1 ou 2 Anthon St Quentin Fallavier (carrefour de Chesnes) Satolas Le BERTHELET (ligne 1210) Chaffard, Chamagnieu, Jameyzieu, Charvieu , Pont de Chéruy, Chavanoz, Anthon mairie Extérieur parking emplacement N° 7 Anthon Chavagneux. -

Le Vendredi 6 Octobre 2017

La Municipalité de Succieu et Centre Communal d'Action Sociale de Succieu Association Sportive Succieu Terres Froides Association Sport et Nature Succieu Sou des Ecoles de Succieu ACCA Succieu sont heureux de vous accueillir et vous donnent rendez-vous le vendredi 6 octobre 2017 pour la 4ème édition du Court-Circuit de Succieu Le Court-Circuit de Succieu – 12 mai 2017 – Liste des producteurs et artisans Artisans du Monde – Aliments et artisanat équitable – 38300 Langlade – Digestifs de montagne – 38380 Saint Pierre de Bourgoin-Jallieu – 04.74.28.83.91 Chartreuse – 06.82.26.25.98 Blanc Cédric – Légumes et fruits – 38510 Saint Victor de Laurent Goubet La Régaline – Glaces et macarons maison – Morestel – 06.46.75.41.98 38260 Balbins – 06.63.33.16.99 Bouffé Stéphane – Billots de boucher, objets bois – 38110 La Vannerie de Yo - Vassal Yolande – Vannerie – 38122 Cessieu – 06.73.51.76.05 Montseveroux – 06.73.67.55.77 Bovagne Stéphane – Miel – 38300 Succieu – 06.50.42.88.95 Le Jardin de Merlin – Confitures, tisanes, sirops, aromates, Cecolia – Œufs bio – 38110 Saint Didier de la Tour – vinaigres, pesto... – 38690 Bizonnes – 06.60.39.92.48 06.29.05.04.55 Le Jardin des Malices – Hydrolats, eaux florales, macérâts Champi'Good – Champignons – 38080 Saint Alban de Roche – huileux de fleurs et huiles aromatisées – 38690 Châbons – 06.10.67.47.08 06.18.71.82.74 Christine et André EARL – Fraises, asperges, pommes de terre Le Safran du Guiers – Safran, confiture safranées, sirop de nouvelles – 69330 Pusignan – 06.07.65.56.80 safran, moutarde, -

Compléments Botaniques Sur Le Marais De Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-De-Soudain (Isère)

Compléments botanique s sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) Juillet 2009 MNEI, 5, place Bir-Hakeim 38000 Grenoble Tél : 04.76.03.37.37 Fax : 04.76.03.37.38 Email : [email protected]/www.gentiana.org Compléments botaniques sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) Compléments botaniques sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) Rédaction, récolte des données, cartographie : Frédéric GOURGUES Crédit photographique : Frédéric Gourgues Photo de couverture : Ail rocambole sur le marais de Cessieu GENTIANA, 2009 Compléments botaniques sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) Sommaire 1. CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 4 1.1. PRESENTATION ET OBJET DE L ’ETUDE 4 1.2. PERIMETRE D ’ETUDE 4 2. METHODOLOGIE 5 2.1. ANALYSE DE LA BASE DE DONNEES 5 2.2. PROSPECTIONS DE TERRAIN 5 2.2.1. PERIODE ET METHODOLOGIE DE PROSPECTION 5 2.2.2. RECUEIL ET LOCALISATION DES POINTAGES 5 2.3. LIMITES METHODOLOGIQUES 6 3. RESULTATS 6 3.1. RESULTATS BRUTS 6 3.2. PRESENTATION DES ESPECES PATRIMONIALES 6 GENTIANA, 2009 Compléments botaniques sur le marais de Cessieu – Rochetoirin – Saint-Jean-de-Soudain (Isère) 1. Contexte et objet de l’étude 1.1. Présentation et objet de l’étude Actuellement, la Communauté de Communes les Vallons de la Tour du Pin a le projet de mener la réhabilitation d’une zone humide située sur les communes de CESSIEU, ROCHETOIRIN et SAINT JEAN DE SOUDAIN (voir localisation ci-dessous). La première étape consiste à faire réaliser un état des lieux du patrimoine naturel par un bureau d’étude. -

Télécharger Le Chapitre Conséquences De La Guerre (Pdf

GUIDE DES SOURCES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ISERE CINQUIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE LA GUERRE 1. Documents officiels 2. Anciens combattants 3. Pupilles de la nation 4. Enseignement 5. Transfert des corps 6. Monuments aux morts 1. Documents officiels 13 R 62-67 Recueil de documents officiels (édition Dalloz). 13 R 62 Rapports et procès-verbaux d’enquête de la commission instituée en vue de constater les actes commis par l’ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914). Tomes 1 à 9. 1920 13 R 63-64 Réparations des dommages causés par les faits de guerre. Législation et réglementation. Ministère des régions libérées. 1921-1925 13 R 63 1er et 2 e fascicules (1921). 13 R 64 3e fascicule (1925). 13 R 65-67 Rapports et documents d’enquête. 1921-1923 13 R 65 Rapports sur les mesures prises par les Allemands à l’égard de l’industrie belge durant l’occupation (tomes 1 et 2). 1921 13 R 66 Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l’évasion et l’occupation de la Belgique (tomes 1 et 2). 1923 Guide des sources de la Première Guerre mondiale aux Archives départementales de l’Isère – 2014 1 13 R 67 Rapports sur la déportation des ouvriers belges et sur les traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux prisonniers civils belges (2 e volume). Rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et politiques prises par les Allemands pendant l’occupation : rapports d’ensemble et conclusions (4 e volume). -

CHENEVAZ Jean CHENEVAZ Claude

1 CHENEVAZ Jean Cordonnier au Pont-de-Beauvoisin en 1625 Bourgeois à Pont de Beauvoisin N Pont de Beauvoisin M dim 27 avr 1625 Voissant (38620) PELISSIER Isabeau CHENEVAZ CHENEVAZ Jean s'installe à Meyzieu au millieu du 17e siècle en 1657 CHENEVAZ Claude Pierre N lun 21 juin 1632 Jean Le Pont-de- JOLION Beauvoisin (38480) Notaire royal Antoinette N jeu 31 mai 1635 Le Pont-de- Beauvoisin (73330) D sam 29 mars 1692 Meyzieu (69330) M fév M lun 8 mars 1666 M après lun 1658 Lyon (69000) 23 mars 1682 AUGERET BORIN FLEURETON Anne Anne Françoise Marie N mar 7 août 1640 N 1645 de la paroisse d'Anthon Meyzieu (69330) Vienne (38200) - D ven 14 mars 1692 D entre dim 3 Notre Dame de la Vie Meyzieu (69330) juil 1661 et 1663 D lun 23 mars 1682 Meyzieu (69330) Claude régisseur du Seigneur de Meyzieu fait CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ CHENEVAZ construire son logis à Meyzieu CHENEVAZ Louis Catherine Marthe Marguerite Jean Justine Pierre Joseph Marie N jeu 26 déc 1658 N jeu 22 jan 1660 N dim 3 juil 1661 N dim 2 jan 1667 N lun 26 nov 1668 N dim 4 déc 1672 Claude Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) Meyzieu (69330) N vers 1670 Meyzieu (69330) D mer 23 jan 1697 D mer 11 fév 1682 D lun 20 jan 1710 Notaire à Chamagnieu et Meyzieu Lyon (69000) - Saint-Paul Chavanoz (38230) Chatelain M jeu 19 août 1688 M lun 26 fév 1691 M mar 1 fév 1701 Lyon (69000) - Saint-Nizier N jeu 11 nov 1677 Chavanoz (38230) Chavanoz (38230) POURRET D dim 8 mai 1729 ROCHE BEAUFRÈRE Jean Baptiste Antoine Vienne (38200) - Saint-Martin -

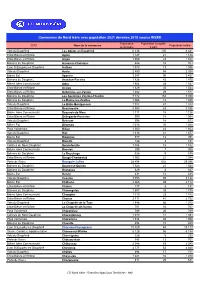

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

GEOLOGIE ET PAYSAGES EN ISLE CREMIEU Avant-Propos

2 GEOLOGIE ET PAYSAGES EN ISLE CREMIEU Avant-propos epuis 1981, l’association Nature Nord Isère Une aussi grande richesse biologique demande à Bien sûr, la veille écologique (surveillance des DLo Parvi regroupe les naturalistes de l’Isle être jalousement surveillée et protégée. Ces espèces pollutions, destruction de milieux, braconnage…) Crémieu et des communes environnantes. Ces ne sont la propriété de personne et doivent pouvoir en reste le pilier. Mais à cela se sont progressivement passionnés inventorient les différentes espèces continuer à vivre, se développer et évoluer. L’homme ajoutées plusieurs activités en liaison avec notre vivantes (plantes, insectes, odonates, amphibiens, pris par ses activités économiques et sociales, ou par fédération, la FRAPNA, et les gestionnaires et autres reptiles, mammifères, oiseaux…). Ils participent la course au profit ou au « bien-être », oublie vite qu’il utilisateurs des espaces : activement aux programmes de recherche scientifique fait partie de cette biodiversité, et que sa survie dépend départementaux, régionaux et nationaux, que ce soit du maintien et du bon équilibre de celle-ci. Nous participons activement à la mise en place pour la connaissance approfondie d’une espèce (par Aussi est-ce tout naturellement que Lo Parvi participe d’espaces naturels sensibles ou de réserves, ou encore exemple la rainette ou la tortue cistude) ou d’un milieu à sa protection dans notre région. Au fil des années à la reconstitution de petits biotopes (par exemple les spécifique (zones humides, pelouses sèches…). cette action est devenue de plus en plus importante et mares, certains lieux de nidification…) à leur suivi Progressivement Lo Parvi s’est doté d’une équipe a pris divers aspects. -

1060 Villefontaine • Pont-De-Chéruy

SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUILL AOÛT M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 Me 2 V 2 L 2 Me 2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 Me 2 V 2 L 2 Période (school holidays) CALENDRIER DESVA scolaire J 3 S 3 M 3 J 3 D 3 Me 3 Me 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 V 4 D 4 Me 4 V 4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 Me 4 S 5 L 5 J 5 S 5 M 5 V 5 V 5 L 5 Me 5 S 5 L 5 J 5 D 6 M 6 V 6 D 6 Me 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 7 Me 7 S 7 L 7 J 7 D 7 D 7 Me 7 V 7 L 7 Me 7 S 7 Vacances M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 scolaires Me 9 V 9 L 9 Me 9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 Me 9 V 9 L 9 J 10 S 10 M 10 J 10 D 10 Me 10 Me 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V 11 D 11 Me 11 V 11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 Me 11 S 12 L 12 J 12 S 12 M 12 V 12 V 12 L 12 Me 12 S 12 L 12 J 12 Vacances D 13 M 13 V 13 D 13 Me 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 été L 14 Me 14 S 14 L 14 J 14 D 14 D 14 Me 14 V 14 L 14 Me 14 S 14 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 Me 16 V 16 L 16 Me 16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 Me 16 V 16 L 16 C J 17 S 17 M 17 J 17 D 17 Me 17 Me 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 AN V 18 D 18 Me 18 V 18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 Me 18 Jour C S 19 L 19 J 19 S 19 M 19 V 19 V 19 L 19 Me 19 S 19 L 19 J 19 férié ES S D 20 M 20 V 20 D 20 Me 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 21 Me 21 S 21 L 21 J 21 D 21 D 21 Me 21 V 21 L 21 Me 21 S 21 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 C Me 23 V 23 L 23 Me 23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 Me 23 V 23 L 23 OLAIRES Aucun J 24 S 24 M 24 J 24 D 24 Me 24 Me 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 service V -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

Bienvenue À La CAPI ! PARIS CHAMBÉRY GRENOBLE LYON

Edition 2018 Edition Colombier-Saugnieu MORESTEL : cité des peintres r e à 25 min i CRÉMIEU : v a l l cité médiévale SAINT-CHEF : a F - n à 20 min cité abbatiale i t n PARIS à 15 min e e u r Q à 2H de la gare b - r t s in e u a de l’aéroport u o Vénérieu S Croix de L’Éperon rq B à a a e m l es e d e g L villag d lin e La al ng mai des lo son forte le rte La voie ve SAINT-SAVIN Chamagnieu SATOLAS-ET-BONCE Montcarra t Centre Equestre e Lavoir n Nord Isère n Domaine du Saint-Laurent-de-Mure o B Loup des Vignes Four à pain - t n i Saint-Marcel-Bel-Accueil a Bowling Rochetoirin S Château e & Patinoire Canal de la Bourbre la de Canal d du Demptézieu g Lac Clair n a L t a ’é l R e és d e le rve na des activités touristiques et de loisirs de et touristiques activités des o naturelle régi Chapelle Notre-Dame de Bonne Conduite Frontonas Jouault Equitation RUY-MONTCEAU BOURGOIN-JALLIEU Salle WALIBI LES AVENIÈRES : de L’Isle Piscine SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Tournesol parc d'attraction L’ISLE D’ABEAU Etang à 30 min Grenay LA VERPILLIÈRE de Rosière A43 Laser Les Abattoirs Piscine Game SMAC Yapluka Fondbonnière Park CHAMBÉRY Piscine Voie verte de la Bourbre Gallois Krapa Piscine à 45 min Chapelle Park Pierre Rajon LYON Village Saint Germain A43 Stelle Maison Forte Frédéric Dard A43 à 25 min de Lesdiguières de Marques Escape Médiathèque Musée GARE Temple Game de Bourgoin-Jallieu DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER GARE de Vaulx GARE Kinepolis Escape Cessieu DE LA VERPILLIÈRE DE L’ISLE D’ABEAU Game Le Galop Royal des Allinges VAULX-MILIEU Champions Conservatoire