Rapport De La Phase 1 : Constats, Analyses Et Comprehension De La Situation Actuelle

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Territoire Saint Omer 2016.Indd

PORTRAIT DE TERRITOIRE Saint-Omer EEditiondition 20162016 LES HABITANTS 81 communes, 4 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération - Superficie : 706,4 km2 116 929 habitants, soit 2 % de la population de la région Hauts-de-France REPARTITION DE LA POPULATION NB POP. EVOL. 0 À 14 15 À 24 25 À 44 45 À 64 65 À 74 75 ANS EPCI COM- TOTALE 2007 - ANS ANS ANS ANS ANS ET + MUNES 2012 2012 CA de Saint Omer (1) 18 60 301 -0,6% 11 423 7 781 15 192 16 623 4 713 4 568 CC de la Morinie 9 9 317 6,1% 1 878 950 2 556 2 700 594 638 CC du Canton de 18 9 931 8,0% 2 230 1 015 2 743 2 400 730 813 Fauquembergues CC du Pays d'Aire 5 15 732 4,2% 3 043 1 876 3 952 4 378 1 177 1 307 CC du Pays de Lumbres (2) 31 21 648 5,4% 4 836 2 336 5 927 5 586 1 379 1 584 ToTAL DE LA ZONE 81 116 929 2,3% 23 411 13 958 30 370 31 687 8 593 8 910 D'EMPLOI SOURCE : InSee, RecenSement de la populatIon 2012 (1) en paRtIe, 7 communeS étant SItuéeS danS la zone d’emploI de calaIS (2) en paRtIe, 5 communeS étant SItuéeS danS la zone d’emploI de calaIS LES 10 COMMUNES LES PLUS PEUPLÉES POP. TOTALE EVOLUTION 0 À 14 15 À 24 25 À 44 45 À 64 65 À 74 75 ANS VILLES 2012 2007 - 2012 ANS ANS ANS ANS ANS ET + Saint-Omer 13 881 -6,5% 2 366 2 331 3 711 3 496 848 1 129 Longuenesse 11 108 -0,1% 2 026 1 486 2 705 3 097 1 064 730 Aire-sur-la-Lys 10 006 3,7% 1 807 1 281 2 386 2 703 790 1 038 Arques 9 958 3,1% 2 107 1 134 2 548 2 578 799 793 Blendecques 5 205 2,3% 1 043 608 1 309 1 499 377 369 Saint-Martin-au-Laërt 3 840 0,4% 668 401 836 1 047 455 434 Lumbres 3 802 1,5% 761 480 927 1 011 283 -

Zones Inondables

Les aménagements La gestion du risque L’utilisation de la force motrice de l’Aa est à La vallée de l’Aa supérieure reste à l’heure l’origine de très nombreux moulins autour actuelle très exposée au risque inon- desquels se sont développés les bourgs. dation. Pour répondre à cette menace, un L’Aa devient navigable à partir de St-Omer. important effort d’aménagement et de L’époque ancienne, où cette navigation fut gestion est en cours. créée, remonte au moins au XII ème siècle. L’Etat a mis en place une annonce de Malgré les nombreux redressements, élar- crues pour la gestion et la prévision des gissements et approfondissements de la crues. Ce système, en permettant la mise rivière et la création du canal de Neufossé en oeuvre par les communes des mesures au XVIII ème siècle, la navigation y restait de protection des biens et des personnes imparfaite du fait d’un envasement rapide du avant l’arrivée des eaux, permet de réduire lit dans sa partie supérieure. les dommages. Les communes Le Syndicat Mixte des Caps et Marais Les inondations les plus touchées d’Opale définit, dans le cadre du SAGE de Les inondations de l’Aa supérieure sont sont principalement l’Audomarois, un ensemble de travaux celles situées dues à plusieurs facteurs : d’aménagements hydrauliques respec- à l’aval de Wavrans tueux du milieu naturel, alliant protection • capacité limitée du lit mineur dans les sur l’Aa. rapprochée des lieux habités contre les zones urbaines entraînant des débor- inondations, préservation des zones dements en cas de crue ; d’expansion naturelle des crues, création • insuffisance des capacités d’écoulement de zones de surstockage et réduction des de certains moulins (Renty, Wirquin, Wins) ruissellements. -

Avis D'enquête Publique

PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS Direction de la Coordination, des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial Bureau des Installations Classées, de l’Utilité Publique et de l’Environnement Section Installations Classées Commune de LISBOURG AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN PAR LA S.E.P.E LE GROSEILLER ------------- En exécution du Code de l'Environnement et d'un arrêté préfectoral du 15 mai 2019, une enquête publique est ouverte pendant 31 jours à partir du 17 juin 2019, sur la demande d’exploitation d’un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs (Hauteur totale : de 130m à 150m – Puissance totale installée de 11 MW) et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de LISBOURG par la S.E.P.E LE GROSEILLER. M. Sylvain VERRIELE est chargé du suivi du dossier de la S.E.P.E LE GROSEILLER (06.15.55.15.30). Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier relatif à cette installation, en Mairie de LISBOURG siège de l’enquête, sise 20, La Place, le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le mardi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 14h00 à 17h00, ainsi que du dossier sous format numérique à l’adresse suivante : http:// www.pas-de- calais.gouv.fr – Publications - Consultation du Public - Enquête Publique – Eolienne – S.E.P.E LE GROSEILLER. Ce même dossier peut également être consulté, pendant la durée de l’enquête, à la Préfecture du Pas-de-Calais – Service Installations Classées – Rue Ferdinand Buisson – 62020 ARRAS cedex 9, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h. -

Rendez-Vous De Saint-Omer

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 15-16-17 SEPTEMBRE 2017 JEUNESSE ET PATRIMOINE SOMMAIRE 4 ARQUES 12 MOULLE 6 BLENDECQUES 12 NORT-LEULINGHEM 7 CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES 13 RACQUINGHEM-WARDRECQUES 7 DELETTES 13 SAINT-AUGUSTIN 8 ECQUES 13 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 8 HALLINES 14 SAINT-OMER 9 HELFAUT 29 AU DÉPART DE SAINT-OMER 11 HEURINGHEM 30 THÉROUANNE 11 MAMETZ 31 TOURNEHEM-SUR-LA-HEM 11 MENTQUE NORTBECOURT 12 MORINGHEM 2 LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER CALAIS MOULLE SAINT-OMER ARQUES TOURNEHEM-SUR-LA-HEM NORT-LEULIGNHEM LILLE MENTQUE-NORTBECOURT MORINGHEM BLENDECQUES SAINT-MARTIN- LEZ-TATINGHEM CAMPAGNE-LÈS- WARDRECQUES WARDRECQUES HALLINES RACQUINGHEM HELFAUT HEURINGHEM ECQUES SAINT-AUGUSTIN DELETTES MAMETZ THÉROUANNE Communes proposant des activités pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017 3 5 1 CONFÉRENCE ARQUES Samedi à 15h. A l’église Saint-Louis, Rue Jules Ferry à Arques. VISITE GUIDÉE DU HAUT-ARQUES EXPOSITION Samedi et dimanche à 16h30. Vendredi de 14h à 17h, samedi de 14h à Partez à la découverte du quartier du 19h et dimanche de 14h à 18h. Haut-Arques, mis à l’honneur pour Dans le cadre de la mise en place de serres cette nouvelle édition des Journées du horticoles à Arques, la CAPSO a choisi le bureau d’études Eveha pour réaliser une fouille Patrimoine. Anciennes fermes agricoles, préventive entre novembre 2016 et mai 2017. forêt, étangs seront entre autres, les Les archéologues ont mis au jour des vestiges thèmes de cette balade au départ de datant de l’époque protohistorique, médiévale l’Eglise St Louis. -

Delettes / Bellinghem (Herbelles)

r Delettes / MEMO ?? Calendrie de collecte 2021 Bellinghem (ex Herbelles) téléchargeable sur www.ca-pso.fr/dechets Changement de la semaine de consignes de tri collecte du tri Les déchets à déposer Décembre / Janvier Février Mars Avril Mai Juin dans le bac à ordures ménagères 53 L 28 05 L 01 Tri 09 L 01 Tri J 01 Ordures ménagères S 01 Fête du travail M 01 Encombrants* M 29 M 02 M 02 V 02 D 02 M 02 Bellinghem (ex Herbelles) M 30 M 03 M 03 S 03 18 L 03 J 03 Ordures ménagères J 31 Ordures ménagères J 04 Ordures ménagères J 04 Ordures ménagères D 04 M 04 V 04 Emballages souillés Polystyrène Papier peint V 01 Jour de l’an V 05 V 05 14 L 05 Lundi de Pâques M 05 S 05 S 02 S 06 S 06 M 06 J 06 Ordures ménagères D 06 D 03 23 D 07 D 07 M 07 V 07 L 07 Tri Couches bébé Vaisselle Pots de fl eur 01 L 04 Tri 06 L 08 10 L 08 J 08 Ordures ménagères S 08 Victoire 1945 M 08 M 05 M 09 M 09 V 09 19 D 09 M 09 Verre M 06 M 10 M 10 S 10 L 10 Tri J 10 Ordures ménagères J 07 Ordures ménagères J 11 Ordures ménagères J 11 Ordures ménagères D 11 M 11 V 11 Restes de table variés, Films de Stylos, rasoirs viandes, poissons,... sur-emballage en plastique V 08 V 12 V 12 15 L 12 M 12 S 12 Tri Verre plastique, jetables S 09 S 13 S 13 M 13 J 13 OM Jeudi de l’Ascension D 13 sacs en plastique D 10 D 14 D 14 M 14 Verre V 14 24 L 14 Pots de yaourt 02 L 11 07 L 15 11 L 15 J 15 S 15 M 15 Tri Tri Ordures ménagères et de glace, ....et aussi coton à démaquiller, vitres, M 12 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 gobelets miroirs, sacs d’aliments pour animaux, berlingots de lessive, etc.. -

Calendrier 2019

Zouafques Éperlecques Nordausques Bayenghem- Tournehem- lès- sur-la-Hem Éperlecques Nort- Houlle Leulinghem Serques Moulle Mentque- Salperwick Clairmarais Nortbécourt Tilques CALENDRIER Moringhem Saint-Omer DE COLLECTE DES DECHETS Saint-Martin- lez-Tatinghem Arques Longuenesse Campagne-lès- Wardrecques Wizernes Blendecques Wardrecques 2019 Hallines Heuringhem Racquinghem Helfaut Quiestède Ecques Wittes Bellinghem Roquetoire Saint-Augustin Aire-sur-la-Lys _DELETTES_ Merck-Saint-Liévin Avroult Mametz Thiembronne Thérouanne Delettes Saint-Martin- d'Hardinghem Coyecques Enquin-lez- _HERBELLES_ Guinegatte Fauquembergues Dennebrœucq commune déléguée Erny- Saint-Julien Renty de Bellinghem Audincthun Reclinghem Bomy Fléchin Beaumetz- lès-Aire Laires Febvin-Palfart Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert : www.ca-pso.fr ORDURES TRI VERRE uniquement les bouteilles, MÉNAGÈRES SÉLECTIF canettes, pots et bocaux sans bouchons vidés de leur contenu JEUDI LUNDI MERCREDI 12h45 à 20h 5h15 à 12h30 13h à 20h 1 FOIS TOUS LES 15 JOURS 1 FOIS TOUTES LES 4 SEMAINES SEMAINES PAIRES ex : semaine 2 (lundi 7 janvier 2019), semaines 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, semaine 4 (lundi 21 janvier 2019), ... 32, 36, 40, 44, 48, 52 Merci de bien vouloir sortir vos bacs la veille au soir et de rentrer vos bacs en dehors des jours de collecte. Retrouvez votre calendrier sur www.ca-pso.fr/dechets Pour bénéfi cier de ce service, NOUVEAU ! l’inscription est obligatoire en JOURS FÉRIÉS mairie, au plus tard, une semaine avant la date de ramassage : La collecte des OM du 30 mai La collecte du tri du Delettes : 5/06/19 est maintenue dès 5h15. 11 novembre est maintenue DECHETTERIE Herbelles : 31/07/19 dès 5h15. -

Cantons De L'arrondissement De SAINT-OMER

- 2 - CANTON D'AIRE SUR LA LYS 37 emplacements AIRE SUR LA LYS 12 emplacement(s) - Rue du Bourg, hall au beurre - Rue de Saint Omer, Chapelle Saint Jacques - Rue du Château, salle de danse du manège - Boulevard de Gaulle n° 9, C.C.A.S. - Place d'Armes, école du centre - Place Philippe d'Alsace, foyer restaurant - Rue du Fort Mardyck, école primaire de Saint Quentin - Rue de Saint Martin n° 24 - Cimetière de Rincq - Château de Moulin le Comte - Rue de Constantinople La Lacque - Route de Meroille - Pecqueur CLARQUES 1 emplacement(s) - Place du Rietz, près de la mairie ECQUES 1 emplacement(s) - La Place, foyer rural HERBELLES 1 emplacement(s) - La Place, salle communale HEURINGHEM 1 emplacement(s) - Rue des Ecoles, école Condorcet INGHEM 1 emplacement(s) - Rue d'Herbelles, mairie MAMETZ 3 emplacement(s) - Grand'Rue face à la mairie - Hameau de Marthes, place du Rietz - Hameau de Crecques, rue de l'Anglet,face à l'église QUIESTEDE 2 emplacement(s) - Rue de l'Eglise, école - Rue de Roquetoire RACQUINGHEM 6 emplacement(s) - Place de la Mairie - Rue de Roquetoire, près du n° 39 - Rue de Roquetoire, face au n° 106 - Rue des Sapins - Cité des Cartonneries - Rue du Choquel .../... - 3 - REBECQUES 1 emplacement(s) - Rue de Saint Omer n° 16, parking près de la mairie ROQUETOIRE 1 emplacement(s) - Place de la Mairie, mairie THEROUANNE 1 emplacement(s) - Place de l'Eglise, près de la salle des fêtes communale WARDRECQUES 3 emplacement(s) - Place - Rue Pottier près du parking des cartonneries - Baudringhem, rue des Bruyères WITTES 3 emplacement(s) - Wittes Centre, parking près du bureau de vote - Hameau de Le Cornet, rue du Cornet, n° 71 - Hameau de Cohem, La Placette n° 88 ..../.. -

PREFETE DU PAS-DE-CALAIS Direction Des Politiques Interministérielles Bureau Des Procédures D'utilité Publique Et De L’Environnement Section Installations Classées

PREFETE DU PAS-DE-CALAIS Direction des Politiques Interministérielles Bureau des Procédures d'Utilité Publique et de l’Environnement Section Installations Classées Commune d’AUDINCTHUN AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN PAR LA SOCIETE PARC EOLIEN DU MONT DE MAISNIL PETITIONNAIRE ------------- En exécution du Code de l'Environnement et d'un arrêté préfectoral du 29 juin 2015, une enquête publique est ouverte pendant 33 jours à partir du 10 août 2015, sur la demande d’exploitation d’un parc éolien, composé de 9 aérogénérateurs d’environ 2 MW de puissance unitaire et dont la hauteur totale est d’environ 125 mètres, par la Société « Parc éolien du Mont de Maisnil », sur le territoire de la commune d’AUDINCTHUN. M. Emmanuel GOMA est chargé du suivi du dossier de la Société « Parc éolien du Mont de Maisnil » - Tél. : 04.99.23.25.21. Un dossier relatif à ce projet est déposé en mairie d’AUDINCTHUN, siège de l'enquête. Un dossier sous format numérique est déposé en mairies de AVROULT, BOMY, CLETY, COYECQUES, DELETTES, DENNEBROEUCQ, DOHEM, ENGUINEGATTE, ERNY-SAINT- JULIEN, FAUQUEMBERGUES, MATRINGHEM, MENCAS, MERCK-SAINT-LIEVIN, OUVE- WIRQUIN, RECLINGHEM, RADINGHEM, REMILLY-WIRQUIN, RENTY, SAINT-MARTIN- D’HARDINGHEM, THIEMBRONNE, THEROUANNE, VINCLY, WAVRANS-SUR-L’AA et WISMES. Les personnes qui auraient des observations à faire valoir au sujet de cette installation sont invitées soit à les consigner sur le registre ouvert, à cet effet, en Mairie d’AUDINCTHUN du 10 août 2015 au 11 septembre 2015 inclus, soit à les transmettre par courrier en Mairie d’AUDINCTHUN ou les formuler à M. -

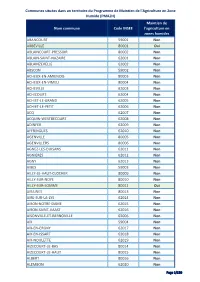

(PMAZH) Nom Commune Code INSEE

Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ABANCOURT 59001 Non ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Non ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Non ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Non ACHICOURT 62004 Non ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Non ADINFER 62009 Non AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Non AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Non AIBES 59003 Non AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Non AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Non AIRON-NOTRE-DAME 62015 Non AIRON-SAINT-VAAST 62016 Non AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Non AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Non Page 1/130 Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Non ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Non ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Non ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Non AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Non AMY -

Communes Favorables Au Développement De L'énergie Éolienne

Annexe n°2 à l’arrêté préfectoral portant approbation du « schéma régional éolien » annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie du Nord – Pas-de-Calais Liste des communes de la région Nord – Pas-de-Calais favorables au développement de l’énergie éolienne ABLAINZEVELLE, ABSCON, ACHIET-LE-GRAND, ACHIET-LE-PETIT, ACQUIN-WESTBECOURT, ADINFER, AGNY, AIRE-SUR-LA-LYS, AIRON-NOTRE-DAME, AIRON-SAINT-VAAST, AIX, AIX-EN-ERGNY, ALLENNES-LES-MARAIS, ALLOUAGNE, AMBRICOURT, AMBRINES, AMES, AMETTES, AMPLIER, ANDRES, ANHIERS, ANICHE, ANNAY, ANNEQUIN, ANNEUX, ANNEZIN, ANNOEULLIN, ANSTAING, ANVIN, ANZIN, ARDRES, ARLEUX, ARMBOUTS-CAPPEL, ARMENTIERES, ARQUES, ARTRES, AUBERCHICOURT, AUBERS, AUBIGNY-AU-BAC, AUBY, AUCHEL, AUCHY-AU-BOIS, AUCHY-LES- HESDIN, AUCHY-LES-MINES, AUCHY-LEZ-ORCHIES, AUDINCTHUN, AUDRUICQ, AULNOY-LEZ- VALENCIENNES, AULNOYE-AYMERIES, AUMERVAL, AUTINGUES, AVERDOINGT, AVESNES, AVESNES-LE-COMTE, AVESNES-LE-SEC, AVESNES-LES-AUBERT, AVESNES-LES-BAPAUME, AVROULT, AYETTE, AZINCOURT, BACHANT, BACHY, BAILLEUL-AUX-CORNAILLES, BAILLEUL-LES-PERNES, BAISIEUX, BAJUS, BALINGHEM, BAMBECQUE, BANCOURT, BANTIGNY, BAPAUME, BARALLE, BARASTRE, BARLIN, BAUVIN, BAVAY, BAZUEL, BEALENCOURT, BEAUCAMPS-LIGNY, BEAUDIGNIES, BEAUDRICOURT, BEAUFORT, BEAUFORT-BLAVINCOURT, BEAULENCOURT, BEAUMERIE-SAINT- MARTIN, BEAUMETZ-LES-AIRE, BEAUMETZ-LES-CAMBRAI, BEAUMETZ-LES-LOGES, BEAUMONT-EN- CAMBRESIS, BEAURAINS, BEAURAINVILLE, BEAUVOIS, BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS, BECOURT, BEHAGNIES, BELLIGNIES, BELLONNE, BENIFONTAINE, BERGUENEUSE, BERLENCOURT-LE-CAUROY, BERLES-MONCHEL, -

Location De Salles

Pour vos évènements familiaux et professionnels LOCATIONS DE SALLE CUISINE LOCATION COMMUNE SALLE ( CAPACITE VAISSELLE TARIFS SUR PLACE EN SEMAINE HABITANTS EXTERIEURS AFFRINGUES SALLE DES FETES 03 21 39 69 50 LOCATION 180€ 280€ FOYER 03 21 38 41 07 BENJAMIN FAX : 03 21 98 07 HABITANTS EXTERIEURS CATRY 69 VIN D ’HONNEUR 170€ 260€ (34 RÉSID ARQUES MAIRIE : 03 21 12 OUI OUI OUI ACOMPTE DE 25% POUR LA SALLE BENJAMIN 64 66 CATRY ) A.MAY @VILLE - ARQUES .FR HABITANTS EXTERIEURS VIN D ’HONNEUR /ANNIVERSAIRE 110 € 180 € REPAS 190 € 250 € 234 DEBOUT MANIFESTATION (A SSOCIATION EXTERIEURE ) 400 € SALLE PIERRE MAIRIE : ARQUES OUI OUI OUI VERRES (VIN D ’HONNEUR ) 41 € 41€ DEVILLERS 03 2112 64 66 130 ASSISES VAISSELLE <100 PERS . 80 € 100 € VAISSELLE 100 A 200 PERS . 110 € 150 € ACOMPTE DE 25% POUR LA SALLE ACOMPTE DE 50% POUR LA VAISSELLE . 26 RUE ADRIEN 06 64 04 42 23 50 PERS OUI OUI OUI 250€ LA JOURNEE .ARQUES DANVERS CUISINE LOCATION COMMUNE SALLE ( CAPACITE VAISSELLE TARIFS SUR PLACE EN SEMAINE HABITANTS EXTERIEURS VIN D ’HONNEUR 190 € 230 € MARIAGE 280 € 340 € MANIFESTATION (ASSOCIATION EXTERIEURE ) / 450 € VERRES 41 € 41 € 772 DEBOUT SALLE ALFRED MAIRIE : VAISSELLE < 100 PERS . 80 € 100 € ARQUES OUI OUI OUI ANDRE 03 2112 64 66 VAISSELLE 100 A 200 PERS . 110 € 150 € 480 ASSISES VAISSELLE 200 A 400 PERS . 160 € 180 € VAISSELLE > 400 PERS . 220 € 260 € ACOMPTE DE 25% POUR LA SALLE ACOMPTE DE 50% POUR LA VAISSELLE HABITANTS EXTERIEURS HABITANTS : 300€ REPAS 220€ VIN D ’HONNEUR (VENDREDI 19 H30 AU 180€ DIMANCHE 12 H) 150€ NON (SAUF 150€ MAIRIE : -

Calendrier 2019

CHANGEMENT Zouafques Éperlecques dans la collecte de Nordausques Bayenghem- Tournehem- lès- vos déchets ! sur-la-Hem Éperlecques Nort- Houlle Leulinghem Serques Moulle ! Mentque- Salperwick Clairmarais Nortbécourt Tilques CALENDRIER Moringhem Saint-Omer DE COLLECTE DES DECHETS Saint-Martin- lez-Tatinghem Arques Longuenesse Campagne-lès- Wardrecques Wizernes Blendecques Wardrecques 2019 Hallines Heuringhem Racquinghem Helfaut Quiestède Ecques Wittes Bellinghem Roquetoire Saint-Augustin Aire-sur-la-Lys Merck-Saint-Liévin Avroult Mametz Thiembronne Thérouanne _WITTES_ Delettes Saint-Martin- d'Hardinghem Coyecques Enquin-lez- Guinegatte Fauquembergues Dennebrœucq Erny- Saint-Julien Renty Audincthun Reclinghem Bomy Fléchin Beaumetz- lès-Aire Laires Febvin-Palfart Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert : www.ca-pso.fr ORDURES TRI VERRE DECHETS uniquement les bouteilles, MÉNAGÈRES SÉLECTIF canettes, pots et bocaux VERTS sans bouchons vidés de leur contenu LUNDI LUNDI VENDREDI MERCREDI 5h15 à 12h30 5H15 - 12H30 12H45 à 20h00 5h15 à 12h30 EN PORTE A PORTE EN PORTE A PORTE 1 FOIS TOUS LES 15 JOURS du 1er avril SEMAINES IMPAIRES Toutes les 4 semaines au 31 octobre 2019 ex : semaine 1 (lundi 31 décembre 2018), Semaines 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, semaine 3 (lundi 14 janvier 2019), ... 30, 34, 38, 42, 46, 50 Merci de bien vouloir sortir vos bacs la veille au soir et de rentrer vos bacs en dehors des jours de collecte. Retrouvez votre calendrier sur www.ca-pso.fr/dechets Pour bénéfi cier de ce service, NOUVEAU ! l’inscription est obligatoire en JOURS FÉRIÉS mairie, au plus tard, une semaine avant la date de ramassage : Les collectes du tri et des OM La collecte des OM du10 juin DECHETTERIE 15/02/19 du 22 avril sont maintenues est maintenue dès 5h15.