Tines Oppgave

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

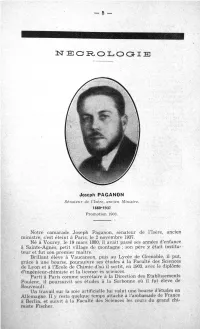

Joseph P a G a N O N Notre Camarade Joseph Paganon

Joseph PAGANON Sénateur de l'Isère, ancien Ministre. 1880-1937 Promotion 1903. Notre camarade Joseph Paganon, sénateur de l'Isère, ancien ministre, s'est éteint à Paris, le 2 novembre 1937. Né à Vourey, le 19 mars 1880, il avait passé ses années d'enfance à Sainte-Agnès, petit village de montagne ; son père y était institu teur et fut son premier maître. Brillant élève à Vaucanson, puis au Lycée de Grenoble, il put, grâce à une bourse, poursuivre ses études à la Faculté des Sciences de Lyon et à l'Ecole de Chimie d'où il sortit, en 1903, avec le diplôme d'ingénieur-chimiste et la licence ès sciences. Parti à Paris comme secrétaire à la Direction des Etablissements Poulenc, il poursuivit ses études à la Sorbonne où il fut élève de Bouveault. Un travail sur la soie artificielle lui valut une bourse d'études en Allemagne. Il y resta quelque temps attaché à l'ambassade de France à Berlin, et suivit à la Faculté des Sciences les cours du grand chi miste Fischer. Revenu à Paris avec un lourd bagage de science et d'expérience, il tint au journal « Le Temps » la rubrique économique et sociale, en même temps que, comme secrétaire général du Comité National des Conseillers du Commerce extérieur, il réorganisait complètement le statut de cet organisme. En 1914, il est chef de cabinet de M. Pams, ministre de l'Agri culture. Il part comme sous-officier, puis officier interprète dans les chasseurs, avant d'être appelé à mettre ses connaissances de chimiste au service de la Défense nationale et affecté comme officier d'artil lerie au Ministère de l'Armement. -

Communist Trade Unionism and Industrial Relations on the French Railways, 1914–1939

Fellow Travellers Communist Trade Unionism and Industrial Relations on the French Railways, 1914–1939 STUDIES IN LABOUR HISTORY 13 Studies in Labour History ‘…a series which will undoubtedly become an important force in re-invigorating the study of Labour History.’ English Historical Review Studies in Labour History provides reassessments of broad themes along with more detailed studies arising from the latest research in the field of labour and working-class history, both in Britain and throughout the world. Most books are single-authored but there are also volumes of essays focussed on key themes and issues, usually emerging from major conferences organized by the British Society for the Study of Labour History. The series includes studies of labour organizations, including international ones, where there is a need for new research or modern reassessment. It is also its objective to extend the breadth of labour history’s gaze beyond conven- tionally organized workers, sometimes to workplace experiences in general, sometimes to industrial relations, but also to working-class lives beyond the immediate realm of work in households and communities. Fellow Travellers Communist Trade Unionism and Industrial Relations on the French Railways, 1914–1939 Thomas Beaumont Fellow Travellers LIVERPOOL UNIVERSITY PRESS First published 2019 by Liverpool University Press 4 Cambridge Street Liverpool L69 7ZU Copyright © 2019 Thomas Beaumont The right of Thomas Beaumont to be identified as the author of this book has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. -

Tines Oppgave

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by NORA - Norwegian Open Research Archives Les réactions du journal La Dépêche à la constitution du Front populaire De l’émeute du 6 février 1934 à la victoire du 3 mai 1936 Tine Svensen Mémoire de master Europeiske og amerikanske studier Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Veileder: Svein Erling Lorås UNIVERSITETET I OSLO Vår 2012 II Remerciements Je tiens à remercier tout d’abord Arnaud Filiette pour m’avoir prêté son appartement quand j’ai fait mes recherches à la BNF, et Ezéquiel Lemoine pour ses conseils de langue. Je tiens également à remercier mon directeur de mémoire, Svein Erling Lorås, pour son soutien et ses conseils. Je tiens enfin à remercier ma famille et mes amis qui m’ont aidée et écoutée, particulièrement ma mère qui m’a soutenue pendant toutes mes études. III IV Contenu Introduction ................................................................................................................................ 1 Problématique et méthode ...................................................................................................... 2 Approche et critique des sources ............................................................................................ 3 Source primaire : La Dépêche ............................................................................................ 3 Sources secondaires : Les ouvrages généraux ................................................................... -

Cadenza Document

Répartition des mouvements au REPERTOIRE DES METIERS 1 013 formalités validées entre le 01/10/2020 et le 31/10/2020 Finalité juridique des Formalités Nombre Immatriculation 552 Modification 247 Radiation 214 Liste des 552 immatriculations d'entreprises validées au Répertoire des Métiers entre le 01/10/2020 et le 31/10/2020 Date Identification de l'entreprise Activité exercée Adresse Evènements d'effet 2DF RENOVATION REVETEMENT MURAL ET PLAFOND 3 RUE DES ABATTOIRS Création d'une société avec activité 05/10/2020 AUTRE SARL Maconnerie 38120 ST EGREVE SIREN : 890 277 585 3C INVEST SNACKING VENTE A CONSOMMER A 16 RUE DE SASSENAGE Entrée de champ RCS ou RM 03/09/2020 SAS SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE EMPORTER 38600 FONTAINE SIREN : 889 323 010 AAKI Mohamed CARRELAGE-MACONNERIE 1 RUE MARECHAL LECLERC Début d'activité non salariée 02/11/2020 Né le 26/09/1978 38370 ST CLAIR DU RHONE à TEMSAMANE (MAROC) SIREN : 498 629 401 ABADIE Remi, Steeve REMORQUAGE DE VEHICULE ET 115 GRANDE RUE Début d'activité non salariée 18/06/2020 Né le 02/04/1999 D'EPAVES 38700 LA TRONCHE à GRENOBLE SIREN : 890 088 875 ABDOU Ludovic MENAGE DE BATIMENT PRIVE, 9 RUE LOUIS MAGNIN Début d'activité non salariée 23/09/2020 Né le 06/02/1983 DEBARASSAGE CHANTIER, NETTOYAGE 38500 VOIRON à GRENOBLE FIN DE CHANTIER SIREN : 521 695 676 ACETI Tommaso, Luc POSE DE PLAQUES DE PLATRE RUE GRANDE Création PP individuelle ayant déjà exercé act. non salariée 01/11/2020 Né le 13/05/1971 Demolition de batiment Nettoyage de 38460 VERNAS à LYON 03 chantier apres de travaux Nettoyage de tous SIREN : 451 399 281 locaux (particuliers et professionnels) Peinture interieure, exterieure ACTON Carole SOINS ESTHETIQUES 6 Bis AVENUE DE ROMANS Création PP individuelle ayant déjà exercé act.