Stephen King

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

West Hollywood, California's Go-To-Guide to the City's Three

West Hollywood, California’s go-to-guide to the City’s Three Districts The Sunset Strip After decades of notoriety, the Sunset Strip continues to blaze its own path as a world-famous cultural landmark, setting trends in music, hotels, dining and shopping. This most famous stretch of Sunset Boulevard begins and ends in West Hollywood, and like the city it calls home, it is constantly breaking new ground and reinventing itself. Though it’s often been portrayed in movies like Sunset Boulevard, Almost Famous and Rock of Ages, visitors say that nothing compares to seeing the Sunset Strip up close and in person. Bordered on the west by Beverly Hills and on the east by Hollywood, this iconic 1.5 mile stretch of Sunset Boulevard features an array of world-class hotels, nightclubs, restaurants, shops and spas. Through the years, the Sunset Strip has seen it all, starting with the seedy glitz of the 1920s, when Prohibition fueled the rise of nightclubs and speakeasies. Because West Hollywood was not yet an incorporated city, this strip of Sunset Boulevard was lightly policed, making the Strip the perfect playground for the rebellious denizens of early Hollywood. By the 1940s, swanky nightclubs like Ciro’s, Trocadero and Mocambo reigned supreme, attracting A-list celebrity clientele like Marilyn Monroe along with less savory characters like gangster Bugsy Siegel, who called the Strip his stomping grounds. In the 1960s, the Sunset Strip became the major gathering place for the counterculture movement in Los Angeles. Janis Joplin, Jimi Hendrix and Jim Morrison were fixtures of the Strip and the surrounding West Hollywood landscape. -

JUST AFTER SUNSET Ebook Free Download

JUST AFTER SUNSET PDF, EPUB, EBOOK Stephen King | 539 pages | 04 Mar 2010 | Simon + Schuster Inc. | 9781439144916 | English | none JUST AFTER SUNSET PDF Book Terrible, in poor taste, I'm disgusted. Then they were both gone. He came upon a Budweiser can and kicked it awhile. Harvey's Dream-short but chilling.. Maybe her first name was Sally, but David thought he would have remembered a name like that; there were so few Sallys these days. Baby wants to dance. His shadow grew long, shortened in the glow of the hanging fluorescents, then grew long again. What we have here seems to be more like a collection of literary doodles or proof of concepts that just kind of fell out of King's brain. United States of America. And where, exactly, would she have gone looking for fun? N: A psychiatrist commits suicide and his sister reads the file on his last patient, an OCD man named N. The horror has the old school feel to it and is quite effective in places but not as a whole. It was a barn of a place—there had to be five hundred people whooping it up—but he had no concerns about finding Willa. Get A Copy. He dropped his eyes to his feet instead. I said yes immediately. It dealt a little with identity but was mostly a writer gathering up the courage to do something about a bad situation. Read those two lines at the bottom and then we can get this show on the road. It was red, white, and blue; in Wyoming, they did seem to love their red, white, and blue. -

The BG News August 25, 2000

Bowling Green State University ScholarWorks@BGSU BG News (Student Newspaper) University Publications 8-25-2000 The BG News August 25, 2000 Bowling Green State University Follow this and additional works at: https://scholarworks.bgsu.edu/bg-news Recommended Citation Bowling Green State University, "The BG News August 25, 2000" (2000). BG News (Student Newspaper). 6667. https://scholarworks.bgsu.edu/bg-news/6667 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. This Article is brought to you for free and open access by the University Publications at ScholarWorks@BGSU. It has been accepted for inclusion in BG News (Student Newspaper) by an authorized administrator of ScholarWorks@BGSU. >, ■ t,umm*mym,y*m» *•& w»M iM w'iir-1 \ T Bowling Green State University FRIDAY August 25, 2000 LEGEND MOVIES: PARTLY CLOUDY Hollywood is using col- HIGH: 79 I LOW: 80 lege campuses to www.bgnem.com increase the attration 1WSA daily independent student press VOLUME 90 ISSUE 1 to UL movies; PAGE 25 THE BREEDING OF College campuses are being looked at for the spread of popular urban legends By )ffT nmdenjCn EDITOR-IN-CHIEF FOLKLORE TVvo college roommates are gel - ling ready for the night. One decides she is going to go out to the bars and the other decides she is going to stay home and get some sleep. Right after the first roommate goes out, she realizes she has for- gotten her ID. She rushes back to the room, deciding not to turn on the lights so she doesn't wake up her roommate. -

Stephen-King-Book-List

BOOK NERD ALERT: STEPHEN KING ULTIMATE BOOK SELECTIONS *Short stories and poems on separate pages Stand-Alone Novels Carrie Salem’s Lot Night Shift The Stand The Dead Zone Firestarter Cujo The Plant Christine Pet Sematary Cycle of the Werewolf The Eyes Of The Dragon The Plant It The Eyes of the Dragon Misery The Tommyknockers The Dark Half Dolan’s Cadillac Needful Things Gerald’s Game Dolores Claiborne Insomnia Rose Madder Umney’s Last Case Desperation Bag of Bones The Girl Who Loved Tom Gordon The New Lieutenant’s Rap Blood and Smoke Dreamcatcher From a Buick 8 The Colorado Kid Cell Lisey’s Story Duma Key www.booknerdalert.com Last updated: 7/15/2020 Just After Sunset The Little Sisters of Eluria Under the Dome Blockade Billy 11/22/63 Joyland The Dark Man Revival Sleeping Beauties w/ Owen King The Outsider Flight or Fright Elevation The Institute Later Written by his penname Richard Bachman: Rage The Long Walk Blaze The Regulators Thinner The Running Man Roadwork Shining Books: The Shining Doctor Sleep Green Mile The Two Dead Girls The Mouse on the Mile Coffey’s Heads The Bad Death of Eduard Delacroix Night Journey Coffey on the Mile The Dark Tower Books The Gunslinger The Drawing of the Three The Waste Lands Wizard and Glass www.booknerdalert.com Last updated: 7/15/2020 Wolves and the Calla Song of Susannah The Dark Tower The Wind Through the Keyhole Talisman Books The Talisman Black House Bill Hodges Trilogy Mr. Mercedes Finders Keepers End of Watch Short -

Inga Magid Teaches Scissorfight “Keys for Kids”

March 2006 Volume 2 Issue 3 Blues ● Classical ● Country ● Folk ● Hip Hop ● Jazz ● Rock pronounced no-mah-so-nah Inga Magid Teaches Scissorfight “Keys For Kids” Michale Graves Matthew Stubbs Celebrated by his loving LowellRocks.com Benefit and very sneaky staff. Upcoming Shows Mar 18 10PM Rox's the Rock House 124 Main St(Rt 12) Oxford, MA Mar 31 10PM Character's Pub 246 Central St Gardner, MA RED MILL Apr 8 10PM KC's Tap/Club Cats 530 Broadway St(Rt 1) Pawtucket, RI Apr 6 9PM Character's Pub 246 Central St Gardner, MA Apr 15 9PM The Bullpen 1825 Acushnet Ave New Bedford, MA Apr 22 10PM Dee Dee's Lounge 297 Newport Ave Quincy, MA Apr 29 10PM Wild Spirits 1843 1st Ave New York, NY May 13 11PM KC's Tap/Club Cats 530 Broadway St(Rt 1) Pawtucket, RI July 7 11PM Character's Pub 246 Central St Gardner, MA GRAPHICS AD HERE www.geocities.com/whiskeychapel (508)234-5642 [email protected] Only 1 Issue Left! Unless You Advertise Bands get the word out about your new CD or gigs for only $65 Recording Studios, CD Du- plicators, T-Shirt Makers, Tattoo Studios, etc. Let’s Talk! [email protected] or (978) 258-2606 2 Table Of Contents The Buzz ................................ 5 Matt Stubbs ............................ 9 Publisher: Rig Painter Productions Dipthong ............................... 11 Scissorfight ........................... 12 Editor: Marc Friedman Michale Graves ..................... 13 Copy Editors: Jane B. Curran, Meg Crotty, Troll ...................................... 15 Amy Saunders, Jennifer Mottram, The LowellRocks.com Benefit 16 Marc Friedman, Sarah Kollett Inga Magid: Keys For Kids ... -

Anti-Rape Program Added

MIT’s The Weather Oldest and Largest Today: Sunny, muggy, 83°F (28°C) Tonight: Cloudy, 54°F (12°C) Newspaper Tomorrow: Early showers, 55°F (13°C) Details, Page 2 Volume 121, Number 23 Cambridge, Massachusetts 02139 Friday, May 4, 2001 MIT Hosts Anti-Rape Science Program Advisers Added By Joel Rosenberg ADVISORY BOARD Orientation Activity In 1944, President Franklin D. Roosevelt sent a letter to Vannevar To Feature Survivor Bush, former MIT professor and then director of the Office of By Jennifer Krishnan Scientific Research and ASSOCIATE NEWS EDITOR Development, asking what to do The administration announced it with the vast scientific knowledge will add a rape awareness program that had been gained through the to the mandatory activities for fresh- war effort. In his report, “Science: men during Orientation 2001. The Endless Frontier,” Bush sug- At a meeting yesterday, Associate gested the creation of what became Dean of Academic Resources and the National Science Foundation Programming Julie B. Norman (NSF), and thus began modern sci- informed student supporters that the ence policy in the United States. administration had agreed to every Science policy leaders discussed point of their proposal. the history and future of the field at “We’re all very excited,” said a symposium on Tuesday to cele- Radha K. Iyengar ’02, president of brate the 25th anniversary of the Stop Our Silence. “We were expect- White House Office of Science and ing to bargain a lot.” Technology Policy (OSTP). The two-hour program will begin From their remarks, several with a talk given by Katie Koestner, a themes emerged: that scientists see rape survivor, followed by a question- the horizon of the future, while and-answer session, Iyengar said. -

People Alphonse De Lamartine

PEOPLE ❘ ALPHONSE DE LAMARTINE 80 ❘ FRANCE TODAY Aug/Sep 2019 FT175.LAMARTINE.indd 80 05/07/2019 15:13 ALPHONSE DE LAMARTINE ❘ PEOPLE On the 150th anniversary of Alphonse de Lamartine’s death, Marion Sauvebois unspools the life of the beloved poet, national hero, abolitionist and enduring enigma, whose passing sparked a furious race for the privilege to host his memorial MONUMENT MAN hroughout his life Alphonse de Lamartine A revered and hugely-prolific Romantic poet, political made a noise – and even in death he didn't maverick, voice of the oppressed, abolitionist, journalist, go quietly. acting President… Lamartine was a living legend. And not His corpse barely room-temperature, an immune to stoking his own mystique. all-out bidding war broke out over which He was also, well, just a man. A father beset by tragedy, city would get the honour of hosting the who lost his two young children (and later his wife) to Tnational treasure’s official memorial statue. Two days after tuberculosis; an inveterate gambler (everyone agrees); an his passing on February 28, 1869, canny Paris got a head adulterer with a litter of illegitimate bairns (now that start, kicking off France’s first-ever crowdfunding campaign depends on who you ask: women tend to lean towards yes, – pipping his birthplace of Mâcon to the post by 72 hours. men dismiss it as utter poppycock); a charitable soul who Rightly peeved, his fellow Mâconnais struck back with a paid for his beneficence with dire poverty. rival pledge drive, urging every man, woman and child to Digging into his past is akin to being yanked down a dig deep. -

Just After Sunset: Stories Free

FREE JUST AFTER SUNSET: STORIES PDF Stephen King | 539 pages | 22 Sep 2009 | SIMON & SCHUSTER | 9781416586654 | English | New York, NY, United States Just After Sunset by Stephen King As guest editor of the bestselling Best American Short StoriesKing spent over a year reading hundreds of stories. His renewed passion for the form is evident on every page of Just After Sunset. Who but Stephen King would turn a Port-O-San into a slimy birth canal, Just After Sunset: Stories a roadside honky-tonk into a place for endless love? A book salesman with a grievance might pick up a mute hitchhiker, not knowing the silent man in the passenger seat listens altogether too well. Or an exercise routine on a stationary bicycle, begun to reduce bad cholesterol, might take its rider on a captivating--and then terrifying--journey. Set on a remote key in Florida, " The Gingerbread Girl " is a riveting tale featuring a young woman as vulnerable--and resourceful--as Audrey Hepburn's character in Wait Until Dark. In "Ayana," a blind girl works a miracle with a kiss and the touch of her hand. For King, the line between the living and the dead is often blurry, and the seams that hold our reality intact might tear apart at any moment. In one of the longer stories here, "N. Just After Sunset --call it dusk, call it twilight, it's a time when human intercourse takes on an unnatural cast, when nothing is quite as it Just After Sunset: Stories, when the imagination begins to reach for shadows as they dissipate to darkness and living daylight can be Just After Sunset: Stories right out of you. -

DIGITAL NOMAD Guide to Thailand, Vietnam & Indonesia Table of Contents

GoToLaunch Guides present DIGITAL NOMAD guide to Thailand, Vietnam & Indonesia Table of Contents Chapter 1: Introduction About This Guide: What to Expect Asia Culture Guide Chapter 2: Thailand Country Guide: Thailand Culture Guide: Thailand Visa Guide: Entering and Staying in Thailand City Guide: Bangkok City Guide: Chiang Mai Chapter 3: Vietnam Country Guide: Vietnam Culture Guide: Vietnam Visa Guide: Entering and Staying in Vietnam City Guide: Ho Chi Minh City (HCMC) Chapter 4: Indonesia Country Guide: Indonesia Culture Guide: (Bali) Indonesia Visa Guide: Entering and Staying in Indonesia City Guide: Bali Chapter 5: Conclusion Copyright ©2015 Wood Egg SPRL (as “GoToLaunch”) Writing: Michael Gasiorek Research: Nico Jannaush, Anouar Tahiri Book design: Ting Kelly (DoorstepStudios.com) Editing & General Oversight: Janet Chang Chapter 1 INTRODUCTION 5 GoToLaunch Guides ABOUT THIS GUIDE: WHAT TO EXPECT The day you wake up to the sound of waves lapping at the sand steps away from your bungalow, a fresh breakfast of eggs and fruit waiting for you next to your laptop, with everything else you own stuffed in a small backpack that has been with you across the world - it might feel like you’ve made it. In this life, you might have less than 100 items to your name, trading in beautiful clothes, homes, and cars for access to incredible experiences on every continent. Your livelihood will depend on your access to good WiFi. You might think of it like a fundamental human right. Your now twice-extended passport might have more stamps than a post office, or you may have fallen in love with the first place you drop into. -

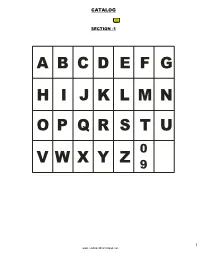

Page 1 CATALOG SECTION -1 a B C D E F G H I J K L M N O

CATALOG SECTION -1 ABCD EFG H I JKLMN OPQR STU 0 VWX Y Z 9 1 www.lendingelibrary.tripod.com SECTION -2 TITLES PAGE NO. (EBOOKS) HARRY POTTER 1-6 (EBOOKS) THE COMPLETE CONSPIRACY - 89 EBOOKS 3 BEGINNER DRAWING EBOOKS 3 EBOOKS FOR MAKING CASH 12 HYPNOSIS EBOOKS 15,000+EBOOKS+AUTOMATION 20 ENGLISH-LEARNING EBOOKS 22 EBOOKS ON JOBS RESUMES INTERVIEWS 24 ISLAMIC EBOOKS BY FISABILILLAH PUBLICATIONS 32 FOREX EBOOKS COLLECTION 43 UML AND MDA EBOOKS AND SEVERAL TUTORIALS 32 MUST HAVE HACKERS EBOOKS 49 HEALTH EBOOKS - INC SEX - SMOKING - SKIN – HAIR 57 COOKING E-BOOKS 70 SEXUAL E-BOOKS 82 NEW EBOOKS WITH RESALE 98 DOT NET EBOOKS 126_ORACLE_BOOKS(GREATEST_COLLECTION) 181 EBOOKS ON HEALTH,PERSONAL FINANCE,NUTRITION EDUCATION, ETC A BATCH OF PHYSICS EBOOKS (MECHANICS, QUANTUM, CHEMISTRY, THERMODYNAMICS,), PROBLEMS AND FORMULAS A COLLECTION OF 155 BUSINESS EBOOKS 2 www.lendingelibrary.tripod.com A FEW ENCYCLOPEDIAS A_COLLECTION_OF_FITNESS,_WEIGHTLIFTING,_STRETCHING_EBOOKS ADOBE CS2 EBOOKS ALEISTER CROWLEY RARE COLLECTION AMAZING_PALMISTRY_SECRETS ANNE RICE ARIFICIAL INTELLIGENCE A-Z NON-FICTION BIOTECNOLOGIE EBOOKS PACK2 BIOTECNOLOGIE EBOOKS PACK7 BOOKS[MATHCAD,ANSYS,SOLIDEDGE] BOOKS-MATHS BOTANY EBOOKS CHESS EBOOKS CHESS PROBLEMS & STUDIES BY SUPERKASP CHILDCARE CIRCUITS COMICS COLLECTIONS VOL-1,2,3,4 CISCO REFERENCE SUITE COMICS-ADVENTURES OF TINTIN-THE COMPLETE COLLECTON OF TINTIN- EBOOKS COMPLETE HOME - HOW TO GUIDES 158IN1 (AIO) - EBOOK PDF - DO IT YOURSELF GUIDES COMPTIA A+ CERTIFICATION EBOOKS COMPUTER EBOOKS CD 3 www.lendingelibrary.tripod.com -

The BG News October 2, 2003

Bowling Green State University ScholarWorks@BGSU BG News (Student Newspaper) University Publications 10-2-2003 The BG News October 2, 2003 Bowling Green State University Follow this and additional works at: https://scholarworks.bgsu.edu/bg-news Recommended Citation Bowling Green State University, "The BG News October 2, 2003" (2003). BG News (Student Newspaper). 7167. https://scholarworks.bgsu.edu/bg-news/7167 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. This Article is brought to you for free and open access by the University Publications at ScholarWorks@BGSU. It has been accepted for inclusion in BG News (Student Newspaper) by an authorized administrator of ScholarWorks@BGSU. State University THURSDAY October 2, 2003 LEADERSHIP: Team captain Amber PARTLY CLOUDY Culp of the women's HIGH 53 I LOW 36 cross country team is a nrww.bgnews.com natural born leader; PAGE dependent student press VOLUME 98 ISSUE 28 "We will be collabo- rating with UAO this year to make the event bigger and better." LSU looks to its future MIGUOINA MUNIZ. PRESIDENT OF LSI) By Patricia Rengifo years of bettering Bowling "It is amazing how LSU has get what we wanted or have Following Pizana's speech. CIMPUS "(US IDIIOR Green through cultural events grown over the years and I want anyone hear our concerns," Shelli Holland spoke about the It is hard to imagine the and political outcries. During them to keep growing and Pizana said. future of the organization. University without several key the organization's annual kick- becoming stronger." Pizana The organization credits its "We are making great strides organizations. -

Winthrop Bids Farewell to Detective Delehanty

AGAIN RANKED WORKING HARD WINTHROP’S #1 AGENCY Winthrop, MA 02152 | 617-846-9900 BY MLS Established in 1882 FOR YOU...EVERY DAY hrop’s Pio int ne W Wer INTHROPWinthrop Newspaper SSUNUN TTRANRANSCRIPTS CRIP T E stABLI S H E D IN 1882 Published by the Independent Newspaper Group 50 C E N ts THURSDAY, January 31, 2019 Winthrop bids farewell INDEX Police Report 2 Editorials 4 Through The Years 5 to Detective Delehanty Then and Now 5 By Sue Ellen Woodcock battling a cardiac illness. He fered a cardiac arrhythmia Obituaries 6 leaves behind his wife, Emily while on duty. Classified 14 When the church doors (Leone) and six children: Me- Detective Delehanty was Business Directory 15 opened at St. John the Evan- aghan, Michael, Stephanie, known as a strong yet gentle gelist Church on Tuesday Matthew, Daniel and Ryan. street cop with a fierce loyal- morning you could hear the Delehanty was a 25-year ty to the citizens of Winthrop. INDEPENDENT distinct tune of the song “You veteran of the Winthrop Po- He earned a reputation for Lift Me Up” and that’s what lice Department, Badge num- always extending a helping Detective Michael Delehanty ber 939, serving as a detec- hand to anyone in need. did to everyone who crossed tive, a motorcycle officer and The funeral procession his path. he was the police prosecutor began at Caggiano’s Funeral Delehanty, 58, died Thurs- at East Boston District Court. Home, with the large Dele- day, Jan. 24 at Massachu- He had been out of work setts General Hospital after since July 2017 when he suf- See DELEHANTY Page 2 Newspaper Group NEWS Briefs WINTHROP’S Motorcycle helmet bearer Officer Ignacio Oyola stands in ANNUAL TOWN formation.