2012PA030185.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Canterbury Christ Church University's Repository of Research Outputs Http

Canterbury Christ Church University’s repository of research outputs http://create.canterbury.ac.uk Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder/s. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given e.g. Swadley, J. (2014) The Villancio in New Spain 1650-1750: morphology, significance and development. Ph.D. thesis, Canterbury Christ Church University. Contact: [email protected] The Villancico in New Spain 1650–1750: Morphology, Significance and Development by John Swadley Canterbury Christ Church University Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy 2014 Abstract ........................................................................................................................ 3 List of Abbreviations and Acronyms ............................................................................. 4 List of Figures ............................................................................................................... 5 Preface ......................................................................................................................... -

Transatlantic Opera in Spain and the New World in the 17Th and Early 18Th Centuries Chad M

World Languages and Cultures Publications World Languages and Cultures 3-2018 Transatlantic Opera in Spain and the New World in the 17th and Early 18th Centuries Chad M. Gasta Iowa State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://lib.dr.iastate.edu/language_pubs Part of the Acting Commons, Dance Commons, Music Performance Commons, Performance Studies Commons, and the Spanish Literature Commons The ompc lete bibliographic information for this item can be found at https://lib.dr.iastate.edu/ language_pubs/158. For information on how to cite this item, please visit http://lib.dr.iastate.edu/ howtocite.html. This Book Chapter is brought to you for free and open access by the World Languages and Cultures at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in World Languages and Cultures Publications by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Transatlantic Opera in Spain and the New World in the 17th and Early 18th Centuries Abstract Opera was performed in the Spanish-speaking New World colonies almost a century before what later would become the United States. The first operas staged in the Spanish colonies were wildly elaborate projects funded by the viceroys—Tomás de Torrejón y Velasco’s La púrpura de la rosa, in Lima, Peru, in 1701, and Manuel Zumaya’s Parténope, in Mexico City in 1711. These were followed by two operas written to convey religious didactic messages in the remote Jesuit Missions of South America: Domenico Zipoli’s San Ignacio(ca. -

Proquest Dissertations

RICE UNIVERSITY Sacred Vocal Music by Ignacio Jerusalem Found in the Archives of the National Cathedral in Mexico City by Ana Trevino-Godfrey A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE Doctor of Musical Arts APPROVED, THESIS COMMITTEE: Walter B. Bailey, Associate Professor of Musicology, Chair AMMJU^ jugOJIMAJ Kathleen Kaun, Professor of-Vbice Mark A. Kulstad, Professor of Philosophy HOUSTON, TEXAS MAY 2009 UMI Number: 3362422 INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI® UMI Microform 3362422 Copyright 2009 by ProQuest LLC All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT Sacred Vocal Music by Ignacio Jerusalem Found in the Archives of the National Cathedral in Mexico City by Ana Trevino-Godfrey This thesis analyzes and transcribes into a modern performing edition eight sacred works for solo voice and instrumental accompaniment by Ignacio Jerusalem, the chapelmaster of the National Cathedral in Mexico City from 1749 to 1769. It also places these works in historical context by examining Jerusalem's position within the evolution of Western musical style in New Spain. -

Contrafactum and Alternatim Praxis in Two Eighteenth Century Requiem Settings by Manuel De Sumaya by Therese Irene Fassnacht

CONTRAFACTUM AND ALTERNATIM PRAXIS IN TWO EIGHTEENTH CENTURY REQUIEM SETTINGS BY MANUEL DE SUMAYA BY THERESE IRENE FASSNACHT DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in Music with a concentration in Choral Music in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2010 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Professor Chester Alwes, Chair, Director of Research Professor Sylvia Stone Professor Sever Tipei Professor Tom Ward ABSTRACT The musical archives of the Oaxaca Cathedral contain the surviving compositions of its maestros de capilla (chapel masters) since its founding in the sixteenth century. The Cathedral‟s musical establishment was noteworthy for its efforts to maintain a high standard of performance and composition. These efforts are documented in archival accounts that illustrate the process used for recruiting and hiring prestigious composers and musicians. Manuel de Sumaya (1680- 1755) had achieved notoriety as the Chapelmaster of Mexico City, the highest musical authority in New Spain, before accepting the post in Oaxaca. His manuscripts represent a large portion of the catalogued works found in the archives. The Misa de Difuntos and Sequentia de Difuntos a 4 are two Requiem Settings recently discovered among a group of previously uncatalogued works that have were attributed to Sumaya. The first of the two works contains a movement with extended passages of Giovanni Battista Pergolesi‟s Stabat Mater. Both of the manuscripts are noteworthy for their settings of the Sequence text Dies Irae. This dissertation includes a detailed study of both of these works, comparing them with Sumaya‟s other liturgical compositions in order to provide further evidence to support this attribution to him. -

Relatório De Programação Musical

Relatório de Programação Musical Razão Social: Empresa Brasil de Comunicação S/A CNPJ:09.168.704/0001-42 Nome Fantasia: MEC FM BSB Dial: 800 Khz Brasília – Distrito DataFederal Hora Nome da música Nome do intérprete Nome do compositor Gravadora Vivo Mec. 01/05/2021 03:01:16 "O PODEROSO CHEFÃO" - Suíte Orquestral Orquestra do Teatro La Scala de Milão NINO ROTA (1911 - 1979) (Itália) X REGENTE: RICARDO MUTI 01/05/2021 03:22:31 Suíte de valsas da opereta "O Charlatão" REGENTE: KEITH BRION JOHN PHILIP SOUSA(1854-1932)(EUA) X BANDA DA ARTILHARIA REAL DE LONDRES 01/05/2021 03:30:38 CAFÉ 1930 CONJUNTO PIAZZOLLANDO PIAZZOLLA (Astor)(1921-1992)(Argentina) X BANDONEOM: DANIEL BINELLI 01/05/2021 03:37:32 CONCERTO PARA PIANO E ORQUESTRA Nº 2 ORQUESTRA FILARMÔNICA DE L`OURAL RACHMANINOFF (Sergei) (1873- X PIANO: BORIS BEREZOVSKY 1943)(Rússia) REGENTE: DMITRI LISS 01/05/2021 04:09:22 A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA - CENAS DA REGENTE: LEONARD BERNSTEIN STRAVINSKY (Igor) X RÚSSIA PAGÃ - VERSÃO DE 1913 ORQUESTRA FILARMÔNICA DE NOVA YORK (1882 - 1971) 01/05/2021 08:01:00 SINFONIA Nº 6, EM RÉ MAIOR -"A MANHÃ" ACADEMIA SAINT MARTIN IN THE FIELDS HAYDN (Franz Joseph) X REGENTE: NEVILLE MARRINER (1732 - 1809) 01/05/2021 08:21:43 QUINTETO DE CORDAS EM SOL MENOR K.516 QUARTETO DE CORDAS TOKYO MOZART Wolfgang Amadeus) X VIOLA: PINCHAS ZUKERMAN 01/05/2021 08:58:55 SONATA Nº29, EM SI BEMOL MAIOR, OP.106 - PIANO: ALFRED BRENDEL BEETHOVEN (Ludwig van) (1770 - 1827) X HAMMERKLAVIER (Alemanha) 01/05/2021 09:47:50 "SUAVEMENTE, SUVEMENTE" - Ária da ópera "O SOLISTA: SABINE MEYER WEBER(Carl Maria Von) (1786- X Franco Atirador" ARRANJO PARA CLARINETA E ORQUESTRA. -

List of Important Operas from Wikipedia, the Free Encyclopedia

Opera Appreciation, Spring & Winter 2017 L. Jackson [email protected] 310 434-8455 List of Important Operas From Wikipedia, the free encyclopedia. Criteria for inclusion: This list provides a guide to the most important operas, as determined by their presence on a majority of compiled lists of significant operas: see the Lists consulted section for full details. 1600–1699 Claudio Monteverdi in 1640 byBernardo Strozzi 1607 L'Orfeo (Claudio Monteverdi). This is widely regarded as the first operatic masterwork.[1] 1640 Il ritorno d'Ulisse in patria (Monteverdi). Monteverdi's first opera for Venice, based on Homer's Odyssey, displays the composer's mastery of portrayal of genuine individuals as opposed to stereotypes.[2] 1642 L'incoronazione di Poppea (Monteverdi). Monteverdi's last opera, composed for a Venetian audience, is often performed today. Its Venetian context helps to explain the complete absence of the moralizing tone often associated with opera of this time.[2] 1644 Ormindo (Francesco Cavalli). One of the first of Cavalli's operas to be revived in the 20th century, Ormindo is considered one of his more attractive works.[2] 1649 Giasone (Cavalli). In Giasone Cavalli, for the first time, separated aria and recitative.[2]Giasone was the most popular opera of the 17th century.[3] 1651 La Calisto (Cavalli). The ninth of the eleven operas that Cavalli wrote with Faustini is noted for its satire of the deities of classical mythology.[4] 1683 Dido and Aeneas (Henry Purcell). Often considered to be the first genuine English-language operatic masterwork. Not first performed in 1689 at a girls' school, as is commonly believed, but at Charles II's court in 1683.[5] 1692 The Fairy-Queen (Purcell). -

GMGC Program 2014.Pmd

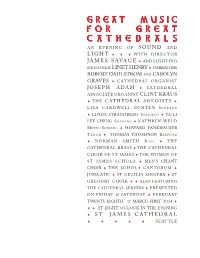

GREAT MUSIC FOR GREAT CATHEDRALS AN EVENING OF SOUND AND LIGHT ♦ ♦ ♦ WITH DIRECTOR JAMES SAVAGE ♦ AND LIGHTING DESIGNER LINET HENRY ♦ NARRATORS ROBERT DAHLSTROM AND CAROLYN GRAVES ♦ CATHEDRAL ORGANIST JOSEPH ADAM ♦ CATHEDRAL ASSOCIATE ORGANIST CLINT KRAUS ♦ THE CATHEDRAL SOLOISTS ♦ LISA CARDWELL PONTÉN SOPRANO ♦ LINDA STRANDBERG S OPRANO ♦ YA-LI LEE CHENG S OPRANO ♦ KATHRYN WELD MEZZO-SOPRANO ♦ HOWARD FANKHAUSER T ENOR ♦ THOMAS THOMPSON BARITONE ♦ NORMAN SMITH BASS ♦ THE CATHEDRAL BRASS ♦ THE CATHEDRAL CHOIR OF ST JAMES ♦ THE WOMEN OF ST JAMES SCHOLA ♦ MEN’S CHANT CHOIR ♦ THE SCHOLA CANTORUM ♦ JUBILATE! ♦ ST CECILIA SINGERS ♦ ST GREGORY CHOIR ♦ ♦ ALSO FEATURING THE CATHEDRAL SERVERS ♦ PRESENTED ON FRIDAY & SATURDAY ♦ FEBRUARY TWENTY-EIGHTH & MARCH FIRST 2014 ♦ ♦ ♦ AT EIGHT O’CLOCK IN THE EVENING ♦ ST JAMES CATHEDRAL ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SEATTLE Please turn off all cell phones and pagers. We request that there be no flash photography or videography. Restrooms, including family restroom and wheel chair accessible restrooms are located in the northeast vestibule. GREAT MUSIC FOR GREAT CATHEDRALS PLEASE RESERVE APPLAUSE FOR THE CONCLUSION OF THE PLAY OF DANIEL BEFORE THE INTERMISSION AND FOR THE CONCLUSION OF THE ELGAR AT THE END OF THE PROGRAM 2014IMPROVISATION ON “VENI SANCTE SPIRITUS” by st. james CLINT KRAUS For as long as pipe organs have been a part of Cathedral the musical resources in cathedrals, a vital skill of organists has SEATTLE been their ability to improvise on existing chants and other melodies, creating “instant music” tailor-made for the liturgical and ceremonial needs. CLINT KRAUS, ROBL ORGAN, CATHEDRAL CHAPEL THIRTEENTH VENI SANCTE SPIRITUS–THE GOLDEN SEQUENCE century attributed to STEPHEN LANGTON Langton, Archbishop metropolitan of Canterbury, is believed to have composed the “Golden cathedral of saint Sequence” for Pentecost. -

Performance Tips by Susan Lewis Hammond

Performance Tips by Susan Lewis Hammond Claudio Monteverdi, Orfeo Recitative formed the core of early Baroque opera, and it requires a certain degree of flexibility and rhythmic freedom in its execution. Compelling advice on how to perform recitative comes from an anonymous treatise titled The Choragus (named after the professional charged with directing theatrical works, the choragus, or director). The Choragus likely dates from the 1630s and captures the aesthetic concerns of theatrical production from the early seventeenth century. The author reserves a chapter for recitation, in which he advises that singing should not be continuous; instead, the singer should pause at the end of each thought. The most important consideration for performing the instrumental part of early opera is the use of basso continuo—a type of quasi-improvised accompaniment in which the bass line is provided with figures (numbers, flats, and sharps) written above or below the relevant note that tell the player what harmony is needed to make the correct realization. It was a compositional norm of the early Baroque period for composers, including Monteverdi, to leave the figures out altogether and to expect performers to determine the harmony from the other parts. Performers may benefit from studying editorial realizations of Monteverdi’s continuo parts, but should feel free to try out different options of their own. Unlike most Baroque opera scores, Monteverdi gives great detail on instrumentation in the 1609 printed score to Orfeo, where he specified a total of forty-two individual instruments; the continuo group alone consisted of two harpsichords, one double harp, three chitarroni, two ceteroni, two organi di legno, two regals, and one basso de viola da brazzo. -

The Society for Eighteenth-Century Music and the Royal Swedish Academy of Music

The Society for Eighteenth-Century Music and The Royal Swedish Academy of Music Ninth Biennial SECM Conference: Global Intersections in the Music of the 18th Century Virtual Conference: August 6,7 and 13,14, 2021 PROGRAM The organizers would like to thank the following for providing support for this virtual conference: Special thanks to the program committee: Janet Page (chair), Ashley Greathouse, Bertil van Boer, Erik Wallrup. The following also were crucial to the organization of this conference: Pia Bygdéus and Fredrik Wetterqvist of The Royal Swedish Academy of Music; Evan Cortens, Guido Olivieri, Alison DeSimone of the Society for Eighteenth-Century Music. Welcome Bertil van Boer, Conference Organizer This conference, a collaboration between the Royal Swedish Academy of Music (Kungliga Musikaliska Akademien) and the Society for Eighteenth-Century Music was originally scheduled in Stockholm, Sweden for March 18-21,2020. Shortly before it was to have commenced, the global pandemic forced its postponement in the face of travel restrictions, enforced closures and quarantines, and other things that would have made proceeding difficult if not impossible. Now, almost a year and a half later, it is being reinstated. Given the waning days of this pandemic and the slow reopening of life around the globe, it was decided in the interests of continued caution with a variable situation to revive the conference as a virtual one. Though everyone, from organizers to presenters to participants, would have liked to meet and interact in person, we are pleased to present the following program over the course of these two weekends. We hope that this will be a conference of stimulating and exciting papers, and though we are still meeting in the virtual world, we are encouraged by the international scope of the presentations. -

De Lamentatione Jeremiae Prophetae Aspekte Zur Entwicklung Und Verbreitung Der Lamentation Im 18. Jahrhundert Dissertation Zur E

De lamentatione Jeremiae Prophetae Aspekte zur Entwicklung und Verbreitung der Lamentation im 18. Jahrhundert Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät „Musik“ der Universität der Künste Berlin vorgelegt von Heike Blumenberg aus Braunschweig Gutachterinnen: 1. Frau Prof. Dr. Susanne Fontaine 2. Frau Prof. Dr. Dörte Schmidt Die Dissertation wurde im April 2008 angenommen. De lamentatione Jeremiae Prophetae Aspekte zur Entwicklung und Verbreitung der Lamentation im 18. Jahrhundert Seite Vorwort 1 1 Einleitung 3 2 Die Klagelieder des Jeremias – Historisches zum Text 8 2.1 Aufbau des Buches der Klagelieder 15 2.2 Liturgischer Ort 18 2.3 Der Lamentationston 25 3 Entwicklung und Verbreitung der Lamentation ab dem 15. Jahrhundert 33 3.1 Mehrstimmige Vertonungen 33 3.2 Monodische Vertonungen 43 3.3 Kirchengeschichtliche Voraussetzungen für die Verbreitung der Lamentationen 48 4 Affekte der Klage 61 4.1 Betrachtungen zum Inhalt des Buches der Klagelieder 61 4.2 Musikalische Ausdrucksmittel der Lamentation 71 4.2.1 Melodische Mittel 75 4.2.1.1 Der Halbtonschritt 75 4.2.1.2 Haltetöne und Tonrepetitionen 78 4.2.1.3 Figuren 85 4.2.1.4 Wortmalereien (=Hypotyposis) 97 4.2.1.5 Melismen/Koloraturen/Verzierungen 110 4.2.1.6 Bewegungen 113 4.2.2 Rhythmische Mittel 117 4.2.2.1 Punktierungen 117 4.2.2.2 Synkopen 119 4.2.2.3 Pausen 120 4.2.3 Satztechnische Mittel 121 4.2.3.1 Imitationen 121 4.2.3.2 Wiederholungen und Sequenzen 124 4.2.3.3 Der „Dialog“ 126 4.2.3.4 Die Synkopation 130 4.2.3.5 Stimmlagen 132 4.2.4 Harmonische Mittel 134 4.2.4.1 Tonartenfremde Halbtonschritte/Chromatik 134 4.2.4.2 Querstände 136 4.2.4.3 Vorhalte 140 4.2.4.4 Orgelpunkte und Akkordstellungen 142 II 4.2.4.5 Septakkorde und Septnonakkorde 143 4.2.4.6 Der neapolitanische Sextakkord 147 4.2.4.7 Enharmonik und Tonartenwechsel 151 4.2.5 Mittel des Vortrags 154 4.2.5.1 Tempowechsel und Satzbezeichnungen 154 4.2.5.2 „Noires blanchés“ 157 4.2.5.3 Dynamik und Dynamikwechsel 162 4.2.5.4 Ondeggiando 163 5 Lamentationen des 18. -

Sor Juana's Mexico City Musical Coadjutors

Sor Juana's Mexico City Musical Coadjutors JOSÉ DE LOAYSA Y AGURTO fabrica" ("the [cathedral) foundation 's severe eco (Flourished at Mexico City 1647-1695) nomic plight"). 1 Aftcr López Capillas's dcath January 18, 1674,2 l sABEL POPE [CoNANT] happily discovered among thc chapter waited severa! years before naming manuscripts in the Biblioteca Nacional, Madrid Loaysa y Agurto maestro de capilla. In 1676 when (Manuscritos de América: 251, Tomo 111, 23. Sig providing the music for the August 15 villancicos by natura 3048, fols. 176-179) an itemizcd list of all the Sor Juana Inés de la Cruz (1648/1651-1695) he re musicians hired by Mexico City Cathedral in 1647. maincd merely "B.r loseph de Agurto, y Loaysa, Signed May 20 of that year, this list begins with the Maestro de los villancicos de dicha Santa Iglesia."3 chapelmaster, L do [licenciado] Luys Coronado, Thc title pagc of thc December 8 villancicos pub earning a yearly 500 pesos. His deputy L do Melchor lished in 1676 calls him "B.r loseph de Agurto, y de los Reyes earned half that amount. The salaries Loaysa, Maestro Compositor de dicha Santa Igle of the named nineteen choir members ranged from sia. " 4 This latter rank rccurs on the tille page of the 300 down to 50 pesos annually. The five staff in villancicos for August 15, 1677.s His Assumption set strumentalists earned 150, 200, or 250 pesos. Joseph for 1683 denominates him merely "Maestro de dicha de Loaysa comes sixteenth in the list of nineteen Santa Iglesia,"6 At last, in thc 1685 and 1686 cathedral choristers, with an annual salary of 100 pesos. -

Emily Mercado Western Choral Music in the Renaissance to the Romantic

Emily Mercado Western Choral Music in the Renaissance to the Romantic: An overview Objectives Students will demonstrate a broad understanding of the various choral genres from the Renaissance era to the Romantic era. Students will compare composers and their music through listening to examples. Students will engage in discussions to determine appropriate pedagogy for the various time periods and genres. Materials Music Scores Music Recordings Handout About This Lesson: This lesson is designed to cover two 90-minute class periods. The outline is broken into four sections—Renaissance, Baroque, Classical, and Romantic. Each section has a brief introduction, followed by a list of composers with country and date, then a list of musical examples organized by genre, and finally a list general pedagogical considerations when working within that genre. Each class will combine lecture and group discussion. The beginning of each section will consist of lecturing and playing musical examples while the students follow along in their scores. Then, students will break up into groups and discuss pedagogy and performance practice related to that era. We will come back together as a group and make a list of pedagogical considerations before moving onto the next era. Lesson Outline Renaissance During the early Renaissance period music became chordal with the inclusion of imperfect consonance and triads as composers move away from open 5ths and independent abstract lines. Renaissance music was propelled forward with advent of polyphony, • Composers o Dunstable