Plan D'exposition Au Bruit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BASSIN-DE-BOURG.Pdf

BASSIN DE BOURG_Mise en page 1 08/10/14 12:52 Page1 Vos agences sur votre secteur Section Locale S BASSIN DE BOURG 2014 V AGENCE BOURG SIÈGE Marboz Etrez C 58, rue Bourgmayer - 01000 Bourg-en-Bresse Malafretaz Bény ntrevel- P Tél. 04 74 32 37 71 - Fax 04 74 32 37 23 en-Bresse Cras-sur- Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 1S3 h - 17 h Reyssouze t-Didier- d Aussiat S Saint-Martin- Treffort- le-Châtel Attignat Cuisiat Chavannes on Saint- sur-Sura Etienne- Confrançon Curtafond du-Bois Viriat Meillonnas Polliat P Mézériat Simandre Montcet Saint- Jasseron Drom Vonnas Denis- Grand- Buellas BOURG- Corent Vandeins lès-Bourg Bo S EN-BRESSE Villereversure Cize Saint-Just e Chaveyriat Ramasse Montracol Chanoz- Ceyzériat Châtenay Montagnat Hautecourt- Ley Saint-Rémy Péronnas Romanèche t Revonnas Neuville- Serrières- Curciat- Sermoyer Dongalon Bohas- sur-Ain Vernoux Journans les-Dames CondeiVescours ssiat Servas Arbigny Meyriat- Saint-Trivier- Saint- de-Courtes Saint-Nizier- Saint- Courtes le- Tossiat Rignat Bénigne André-Bouchoux Pont- Chavannes- Beaupont sur- de-Vaux Servignat Mantenay- Reyssouze Montlin Cormoz Domsure Reyssouze sur-Vieux-Jonc Certines Gorrevod Saint- Lescheroux Challes Etienne- Saint-Jean- Saint- Divonne- Boz sur- sur- Julien- les-Bains Reyssouze Reyssouze sur- Pirajoux Coligny Romans Reyssouze Saint- Mijoux Vesancy Asnières- Ozan Chevroux Foissiat sur-Saône Saint-André- Lent Gex Boissey Salavre Martin- Béréziat Jayat Grilly Manziat le-Bouchoux Villemotier Vésines Marboz Verjon du-Mont Cessy Sauverny Sa L B Marsonnas Etrez Echenevex -

Vos Commerces Restent Ouverts

VOS COMMERCES RESTENT OUVERTS La CCMP et Dombes Côtière Tourisme ont recensé pour vous les activités jugées essentielles par le décret du 29 octobre 2020. Pour les autres entreprises, certaines continuent leur activité, notamment en livraison, n'hésitez pas à les contacter directement. Mise à jour du 06/11/2020 LES COMMERCES ALIMENTAIRES L E S M A G A S I N S D E V E N T E Distributeur automatique 24h/24h D I R E C T E Chemin du Bois vert à Tramoyes Volailles, oeufs, légumes La ferme des Fresnes 30 rue de l'église à Tramoyes La ferme du Pellera 04.72.26.51.46 ou 06.07.01.54.80 238 rue de pellera au Mas Rillier Viande de porc, volailles, charcuterie 06.79.32.39.53 Sur commande par téléphone de préférence Fruits, légumes, viande, charcuterie, produits Vendredi : 8h - 12h et 14h - 19h laitiers Samedi : 8h - 12h15 Liste des produits et commande via le site : www.lafermedupellera.fr La chèvrerie du Colombier Livraison possible pour les personnes vulnérables 425 chemin du Colombier à Tramoyes 06.84.49.39.25 "Le marché" de Fraisochamp Fromages de chèvre Route de Montluel à Thil Lundi, mercredi, vendredi : 15h - 18h 04.78.06.27.28 et [email protected] Samedi : 9h - 12h Cueillette et magasin (fruits, légumes, viande, ...) Mardi - samedi : 9h30 - 12h et 14h - 18h30 Laurent Girard https://www.facebook.com/cueillettefraisochamp.fr/ 570 chemin du Colombier à Tramoyes 04.72.45.63.92 AMAP'orte Production de volailles Distribution le jeudi soir, sur rdv dans la cour de Mardi et vendredi : à partir de 16h Dombes Côtière Tourisme [email protected] -

Le Pour La Piscine Imminente Ouverture : Travaux

LE MAG N°03 automne 2019 Le magazine de la Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné dossier Travaux : Ouverture imminente pour la piscine demain pour préparer aujourd'hui Agir intercommunale ACTEURS ÉDITORIAL édito Chère Madame, Cher Monsieur, Depuis des décennies, les 36 000 Communes qui natation à l’automne et au public par la suite. S’ajoute composent notre pays sont considérées comme les compétences concernant la politique du logement une faiblesse pour administrer efficacement notre et du cadre de vie, la protection et la mise en valeur de territoire. C’est de là que sont nées les Communautés l’environnement ; et enfin l’aménagement, l’entretien de Communes, malgré les réticences de certains et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage élus, qui voyaient en elles une perte d’autonomie. où une aire de grand passage en cours de réalisation à Sur notre territoire, la Communauté de Communes a Villette d’Anthon viendra s’additionner à l’aire d’accueil été conçue dans le souci permanent du respect de de Charvieu-Chavagneux. l’autonomie de chacune d’elles, selon un principe clair : l’intercommunalité bien pensée doit être librement Dès le 1er janvier 2020, se sont deux compétences consentie. lourdes qui devront être intégrées. - D’abord la distribution d’eau potable, avec la Aujourd’hui, le désengagement de l’Etat, avec des complexité de prendre en compte les contrats, c’est- dotations financières aux Communes régulièrement à-dire les délégations de service public (DSP) en cours diminuées, avec des compétences augmentées et avec chaque commune et qui doivent être maintenus des Lois contraignantes (Loi NOTRe, Loi GEMAPI…) bien que ne se terminant pas en même temps. -

Liste Des Communes Désignées En Zones Vulnérables

Désignation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône Méditerranée Liste des communes désignées en zones vulnérables Arrêté n°12-290 Extension 2015 : Arrêté n° 2015-072 Code Insee Région Département Commune commune BOURGOGNE 21 AGENCOURT 21001 BOURGOGNE 21 AGEY 21002 BOURGOGNE 21 AHUY 21003 BOURGOGNE 21 AISEREY 21005 BOURGOGNE 21 ALOXE-CORTON 21010 BOURGOGNE 21 ANCEY 21013 BOURGOGNE 21 ANTHEUIL 21014 BOURGOGNE 21 ARCEAU 21016 BOURGOGNE 21 ARCENANT 21017 BOURGOGNE 21 ARCEY 21018 BOURGOGNE 21 ARC-SUR-TILLE 21021 BOURGOGNE 21 ARGILLY 21022 BOURGOGNE 21 ASNIERES-LES-DIJON 21027 BOURGOGNE 21 ATHEE 21028 BOURGOGNE 21 AUBAINE 21030 BOURGOGNE 21 AUBIGNY-EN-PLAINE 21031 BOURGOGNE 21 AUVILLARS-SUR-SAONE 21035 BOURGOGNE 21 AUXEY-DURESSES 21037 BOURGOGNE 21 AUXONNE 21038 BOURGOGNE 21 AVELANGES 21039 BOURGOGNE 21 AVOT 21041 BOURGOGNE 21 BAGNOT 21042 BOURGOGNE 21 BARBIREY-SUR-OUCHE 21045 BOURGOGNE 21 BARGES 21048 BOURGOGNE 21 BARJON 21049 BOURGOGNE 21 BAUBIGNY 21050 BOURGOGNE 21 BAULME-LA-ROCHE 21051 BOURGOGNE 21 BEAUMONT-SUR-VINGEANNE 21053 BOURGOGNE 21 BEAUNE 21054 BOURGOGNE 21 BEIRE-LE-CHATEL 21056 BOURGOGNE 21 BEIRE-LE-FORT 21057 BOURGOGNE 21 BELLEFOND 21059 BOURGOGNE 21 BELLENEUVE 21060 BOURGOGNE 21 BESSEY-EN-CHAUME 21065 BOURGOGNE 21 BESSEY-LES-CITEAUX 21067 BOURGOGNE 21 BEVY 21070 BOURGOGNE 21 BEZE 21071 BOURGOGNE 21 BEZOUOTTE 21072 BOURGOGNE 21 BILLEY 21074 BOURGOGNE 21 BINGES 21076 BOURGOGNE 21 BLAGNY-SUR-VINGEANNE 21079 BOURGOGNE 21 BLIGNY-LES-BEAUNE 21086 BOURGOGNE 21 BLIGNY-SUR-OUCHE 21087 -

Les Élus De La MSA Ain-Rhône Mandat 2020 - 2025

agir ensemble Les élus de la MSA Ain-Rhône Mandat 2020 - 2025 Des délégués de proximité qui relaient, agissent, représentent... griculteurs, salariés de l’agriculture, employeurs, actifs ou retraités, les élus de votre MSA Aforment un réseau de 314 hommes et femmes de terrain bénévoles, répartis sur tout le territoire de l’Ain et du Rhône. À l’écoute des populations agricoles et proches de chez vous, ils sont des relais entre la MSA et ses adhérents. Présents sur le terrain au quotidien, ils connaissent leurs besoins et mettent en place des actions adaptées au territoire, associant les adhérents, les habitants et les partenaires. Replonges Gex Attignat Saint-Etienne- Saint-Genis- du-Bois Oyonnax Thoiry Pouilly Bourg-en-Bresse-1 Vonnas Bourg-en-Bresse-2 Nantua Bellegarde-sur- Belleville Châtillon-sur- Valserine Chalaronne Pont-d'Ain Thizy-les-Bourgs Ceyzériat Gleizé Villars-les- Villefranche Dombes sur-Saône Ambérieu-en-Bugey Hauteville-Lompnes Le Bois-d'Oingt Trévoux Meximieux Lagnieu Anse Tarare Miribel Belley L'Arbresle Lyon Metropole Brignais Genas Vaugneray Saint-Symphorien d'Ozon Mornant ain-rhone.msa.fr Les élus MSA Ain-Rhône Mandat 2020 - 2025 Une répartition sur tout le département de l’Ain Sermoyer Curciat-Dongalon Vernoux Arbigny Vescours Saint-Trivier- Courtes de-Courtes Saint-Nizier- Saint-Bénigne le-Bouchoux Pont-de-Vaux Chavannes- Beaupont sur- Servignat Mantenay- Reyssouze Montlin Cormoz Domsure Reyssouze Gorrevod Lescheroux Saint-Etienne- Saint- Boz sur-Reyssouze Saint-Jean-sur Julien-sur- Divonne-les-Bains Reyssouze -

Syndicat Intercommunal Des Eaux De SEPTEME - OYTIER SAINT OBLAS - SAINT JUST CHALEYSSIN - LUZINAY – CHAPONNAY

Département de l’ISERE Syndicat Intercommunal des Eaux de SEPTEME - OYTIER SAINT OBLAS - SAINT JUST CHALEYSSIN - LUZINAY – CHAPONNAY Protection des captages de la Plaine ETAT PARCELLAIRE PERIMETRES DE PROTECTIONS IMMEDIATE ET RAPPROCHEE 141, Rue Claude Morel - B.P. 4 - 01540 VONNAS DECEMBRE 2012 04.74.50.08.14 - 04.74.50.21.66 Captages de la Plaine PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE Identité des propriétaires : Syndicat Intercommunal des Eaux de SEPTEME – OYTIER SAINT OBLAS – LUZINAY - SAINT JUST CHALEYSSIN – CHAPONNAY Mairie 38780 SEPTEME Code SIREN : 253 802 003 Commune d’OYTIER SAINT OBLAS RESTE AU INDICATIONS CADASTRALES EMPRISE PROPRIETAIRE Sn N° Lieu-dit Nat. Surface Surface N° Surface N° ha a ca ha a ca ha a ca AB 49 Les Sol 5 45 5 45 49 5 45 49 Taissonières AB 148 Les Terre 22 14 22 14 148 22 14 148 Taissonières AB 149 Les Terre 64 72 64 72 149 64 72 149 Taissonières Le propriétaire est le maître d’ouvrage de l’opération Origine de propriété : AB 49 : Propriétaire par acte antérieur au 1er Janvier 1956. AB 148 : Propriétaire aux termes d’un acte de vente dressé le 23 Novembre 2001 par Me MOINE, Notaire à SAINT GEORGES D’ESPERANCHE (38), publié au bureau des Hypothèques de VIENNE le 16 Décembre 2011, volume 2011 P numéro 8925. AB 149 : Propriétaire aux termes d’un acte de vente dressé le 23 Novembre 2001 par Me MOINE, Notaire à SAINT GEORGES D’ESPERANCHE (38), publié au bureau des Hypothèques de VIENNE le 16 Décembre 2011, volume 2011 P numéro 8922. -

LISTE DES MAIRES DU RHONE Mise À Jour Le 07 Avril 2021

LISTE DES MAIRES DU RHONE mise à jour le 07 avril 2021 ARRONDISSEMENT COMMUNES CIVILITE NOM PRENOM VILLEFRANCHE AFFOUX Madame le Maire CHASSAGNEL Sophie VILLEFRANCHE AIGUEPERSE Monsieur le Maire ALEXANDRE Jean-François LYON ALBIGNY SUR SAONE Monsieur le Maire CHIPIER Yves VILLEFRANCHE ALIX Monsieur le Maire LEBRUN Pascal VILLEFRANCHE AMBERIEUX Madame le Maire FAYE Nathalie VILLEFRANCHE AMPLEPUIS Monsieur le Maire PONTET René LYON AMPUIS Monsieur le Maire BONNEFOUX Richard VILLEFRANCHE ANCY Madame le Maire DE SAINT JEAN Christine VILLEFRANCHE ANSE Monsieur le Maire POMERET Daniel VILLEFRANCHE ARBRESLE (L') Monsieur le Maire ZANNETTACCI Pierre-Jean VILLEFRANCHE ARDILLATS (LES) Monsieur le Maire MOREY Jean-Michel VILLEFRANCHE ARNAS Monsieur le Maire ROMANET-CHANCRIN Michel LYON AVEIZE Monsieur le Maire BONNIER Michel VILLEFRANCHE AZOLETTE Madame le Maire BRIDAY Nicole VILLEFRANCHE BAGNOLS Monsieur le Maire FADY Jean-François VILLEFRANCHE BEAUJEU Monsieur le Maire SOTTON Sylvain LYON BEAUVALLON Monsieur le Maire GOUGNE Yves VILLEFRANCHE BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS Monsieur le Maire PRONCHERY Frédéric VILLEFRANCHE BELMONT-D'AZERGUES Monsieur le Maire TRICOT Jean-Luc VILLEFRANCHE BESSENAY Madame le Maire FOREST Karine VILLEFRANCHE BIBOST Monsieur le Maire CHAVEROT Franck VILLEFRANCHE BLACE Monsieur le Maire LONGEFAY Fabrice VILLEFRANCHE BREUIL (LE) Monsieur le Maire DE RAMBUTEAU Charles LYON BRIGNAIS Monsieur le Maire BERARD Serge LYON BRINDAS Monsieur le Maire JEAN Frédéric LYON BRON Monsieur le Maire BREAUD Jérémie LYON BRULLIOLES Monsieur le -

Le 31 Août, Le Réseau TCL Accueille La CCEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Juin 2015 LE RESEAU TCL ACCUEILLE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’EST LYONNAIS Le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) qui regroupe les communes de Colombier‐Saugnieu, Genas, Jons, Pusignan, Saint‐Bonnet‐de‐Mure, Saint‐Laurent‐de‐ Mure, Saint‐Pierre‐de‐Chandieu et Toussieu, intégrait le périmètre des transports urbains (PTU) de l’agglomération lyonnaise. C’est donc désormais le SYTRAL qui organise les transports sur ce territoire. Dès le 31 août 2015, les 8 communes de la CCEL seront desservies par le réseau TCL. Les 38 500 habitants du territoire pourront ainsi bénéficier de l’ensemble du réseau et accéder plus facilement aux différents pôles de la Métropole de Lyon. Les salariés qui travaillent dans le périmètre de la CCEL pourront, quant à eux, venir plus simplement en transports en commun. Les échanges entre ces deux territoires seront ainsi mieux organisés et naturellement encouragés. Si le changement sera visible de part la nouvelle numérotation des lignes et l’habillage des 71 véhicules aux couleurs du réseau TCL, l’offre de transport, jusqu’alors opérée par le Département via les Cars du Rhône, reste inchangée. La desserte des communes de Jons, Saint‐Pierre‐de‐Chandieu et Toussieu sera toutefois renforcée avec la création d’un service de transport sur réservation : 2 lignes RESAGO. L’intégration de la CCEL va offrir aux 8 communes une connexion avec les pôles majeurs du réseau TCL : Meyzieu ZI et le tramway T3, Vaulx‐en‐Velin La Soie et le métro A, Grange‐Blanche avec le métro D et les tramways T2 et T5. -

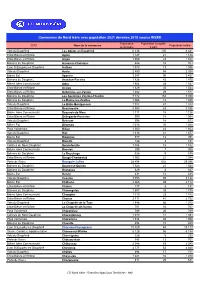

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Télécharger Acteurs

Villette d'Anthon Anthon Chavanoz LE MAG Janneyrias Pont de Chéruy N°01 automne Charvieu-Chavagneux 2016 Le magazine de la communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné Anthon // Charvieu-Chavagneux // Maire : Bruno Bon - Superficie : 8,82 km2 Maire : Gérard Dézempte - Superficie : 8,65 km2 Population : 1 041- Logements : 405 Population : 8 544 - Logements : 3 122 Emplois : 136 - Entreprises : 57 Emplois : 1 757 - Entreprises : 448 Chavanoz // Janneyrias // Maire : Roger Davrieux - Superficie : 10,58 km2 Maire : Jean-Louis Turmaud - Superficie : 10,52 km2 Population : 4 405 - Logements : 1 645 Population : 1 614 - Logements : 617 Emplois : 883 - Entreprises : 281 Emplois : 214 - Entreprises : 118 Pont-de-Chéruy // Villette d'Anthon// Maire : Alain Tuduri - Superficie : 2,51 km2 Maire : Daniel Beretta -Superficie : 22,8 km2 Population : 5 326 - Logements : 2 340 Population : 4 637 - Logements : 1 845 Emplois : 1930 -Entreprises : 428 Emplois : 1 063 - Entreprises : 388 ACTEURS demain pour préparer aujourd'hui Faire SOMMAIRE ET CHIFFRES CLÉS LES CARACTÉRISTIQUES de notre territoire La Communauté Le tissu économique c'est : P2 SOMMAIRE ET CHIFFRES CLÉS de Communes Lyon Saint Exupéry en P3 ÉDITORIAL Dauphiné est un territoire d'avenir, idéalement placé P4 HISTORIQUE : entre Lyon, Genève LES ORIGINES 1 720 de la communauté de communes et Grenoble. Dotée entreprises (source INSEE 2012) de nombreux atouts, P6 INTERCOMMUNALITÉ sa population 5 983 LYON SAINT EXUPÉRY EN DAUPHINÉ : bénéficie d'un cadre emplois (source INSEE 2012) Des compétences -

Et-Cuire Toussieu Saint-Bonnet

C H C . É D H I C R E C E V H H R E M A E A M I . C S M N S I R N I . I N U E Q D U D U X E P F S A N E O R TEL P Grand Parc S LAN E RUE DE VERDUN R A R C E U A E A TÉ 38 P Miribel-Jonage Fabrègue M Radiant [ L N Velten M 70 Louis Bouquet QUAI 9 I Panorama A E JONAGE D Musée Jean Couty 100 239 09 25 Bellevue 33 Vassieux Centre Mairie de R 83 [ 106 638 44 1 R 1 M S N346 UE St-Rambert - Ile Barbe St-Rambert Commissariat ON Les Biesses T DU m1005058658 de police 638 332 33 5 É 84 Union 77 Montessuy E Caluire 174 745 70 4 D Promenade d'Herbens L Montée des Soldats [ Salle Agora II Nautique Gutenberg E 10 40 E Jonage Lavoir S S Hôtel de Ville S S S RUE DU REPOS L É I [ R A T 31La Sauvagère 33 O 70 132 vers Bourg-en-Bresse R Cité É. Herriot Rillieux Les Alagniers E Radiant 13 Neuville . 71 V E L L Ile Barbe P IB D O O L Jamen Grand CALUIRE- 10 Cuire A42 A RTE DE STRASBOURG U I Genay20 Proulieu 43 S Caluire 38 1 Part-Dieu Jules Favre77 Cuire 1 171 vers Montluel R A T Lycée Jean Perrin Cuire le Bas S Montessuy m10 050 58 659 L I I S S le Bas Montée O Jonage Pradel 9 S Ç Montessuy D 83 Zi 4 Caluire Chemin Petit 95 Jonage LChâteaues Gauln edess Marres E Lycée J. -

Avis D'enquête Publique

PRÉFET DU RHÔNE PRÉFECTURE DE L’ISÈRE PRÉFECTURE DE L’AIN AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE Projet de révision du Plan de Servitudes Aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry Le périmètre de l’enquête concerne les communes de Chassieu, Colombier-Saugnieu, Décines-Charpieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Priest dans le département du Rhône (69), Anthon, Bonnefamille, Chamagnieu, Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Diemoz, Grenay, Heyrieux, Janneyrias, Oytier-Saint-Oblas, Pont-de-Cheruy, Roche, Saint-Georges d’Espéranche, Saint-Just-Chaleyssin, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce, Tignieu-Jameyzieu, Valencin, Villette-d’Anthon, Villefontaine dans le département de l’Isère (38), Balan, Beynost, Bressoles, Dagneux, La Boisse, Montluel, Nievroz, Pizay, Sainte-Croix, Thil dans le département de l’Ain (01). En exécution de l’arrêté de Messieurs les préfets du Rhône, de l’Isère et de l’Ain en date Le dossier d’enquête est également consultable sur les sites internet des préfectures du Rhône, de du 1er octobre 2019, le projet de révision du Plan de Servitudes Aéronautiques de l’Isère et de l’Ain. dégagement de l’Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, présenté par la Direction de la Le siège de l’enquête est fixé à la préfecture du Rhône, Direction de la Coordination des Politiques Interministérielles (DCPI), 18 rue de Bonnel, 69419 Lyon Cedex 03. Sécurité de l’Aviation Civile Centre Est, sera soumis à une enquête publique effectuée Le dossier d’enquête déposé dans les 42 communes précitées ainsi que dans les préfectures du Rhône, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en application de de l’Isère et de l’Ain, sera accompagné d’un registre, préalablement coté et paraphé par le président ou l’article L.6351 du code des transports.