Collection “Parlons” Dirigée Par Michel Malherbe

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jyotirlinga Temple Tour

12- Jyotirlinga Temple Tour Day 1 – Arrive Kolkatta Arrive at Kolkata Airport and transfer to the hotel for overnight stay. Day 2 – Kolkatta / Kiul – Overnight train Morning sightseeing tour of Kolkata city. Rest of the afternoon at leisure. Evening transfer to Howrah Railway Station to board overnight train for Kiul. Day 3 – Kiul – Visit Baijnath Temple Arrive early in the morning at Kiul Railway Station. arrival and continue driving to Deogarh to visit Baijnath temple. Later after visit continue driving to Bodhgaya for overnight stay. Basic accommodation is available. Day 4 – Bodhgaya / Varanasi Morning visit Buddhist sites at Bodhgaya. Afternoon drive to Varanasi and check in at the hotel. Overnight stay. Day 5 – Varanasi Early morning proceed to River Ganges for holy dip and have boat ride. Temple of Lord Viswanath is situated in Varanasi. Known formerly as Kashi or Benares, this ancient city set on the banks of the river Ganga, is one of the holiest cities in India. Being one of the oldest living and most holy city’s in India, Varanasi attracts a lot of tourists. Day 6 – Varanasi / Haridwar – Overnight train Transfer to Railway Station in time to board overnight train for Haridwar. Overnight on board. Day 7 – Arrive Haridwar / Rishikesh Arrive Haridwar in morning. Arrival and proceed for the temple tour of Haridwar and then drive for Rishikesh. Overnight stay. Day 8 – Rishikesh / Hanuman Chati Morning drive to Hanuman Chatti. Check in at Guest House / lodge on arrival. Overnight at the Lodge. Day 9 – Hanuman Chatti / Yamunotri / Hanujman Chatti Proceed for same day excursion to Yamunotri- temple dedicated to Goddess Yamuna . -

Tourist Places in and Around Dhanbad

Tourist Places in and around Dhanbad Dhanbad the coal capital of India lies at the western part of Eastern Indian Shield, the Dhanbad district is ornamented by several tourist spots, namely Parasnath Hill, Parasnath Temple, Topchanchi, famous Jharia coalfields, to mention a few. Other important places are Bodh Gaya, Maithon Dam, and this town is only at 260 km distance by rail route from Kolkata. Bodh Gaya Lying at 220 km distance from Dhanbad. Bodh Gaya is the place where Gautam Buddha attained unsurpassed, supreme Enlightenment. It is a place which should be visited or seen by a person of devotion and which would cause awareness and apprehension of the nature of impermanence. About 250 years after the Enlightenment, the Buddhist Emperor, Ashoka visited the site of pilgrimage and established the Mahabodhi temple. Parasnath Temple The Parasnath Temple is considered to be one of the most important and sanctified holy places of the Jains. According to Jain tradition, no less than 23 out of 24 Tirthankaras (including Parsvanatha) are believed to have attained salvation here. Baidyanath Temple Baidyanath Jyotirlinga temple, also known as Baba dham and Baidyanath dham is one of the twelve Jyotirlingas, the most sacred abodes of Shiva. It is located in Deoghar at a distance of 134 km from Dhanbad. It is a temple complex consisting of the main temple of Baba Baidyanath, where the Jyotirlinga is installed, and 21 other temples. Maithon Dam Maithon is 52 km from Dhanbad. This is the biggest reservoir in the Damodar Valley. This dam, designed for flood control, has been built on Barakar river. -

Bpc(Maharashtra) (Times of India).Xlsx

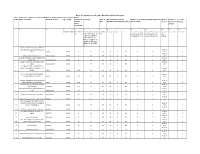

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet Dealerships BPCL proposes to appoint Retail Outlet dealers in Maharashtra as per following details : Sl. No Name of location Revenue District Type of RO Estimated Category Type of Minimum Dimension (in Finance to be arranged by the applicant Mode of Fixed Fee / Security monthly Site* M.)/Area of the site (in Sq. M.). * (Rs in Lakhs) Selection Minimum Bid Deposit Sales amount Potential # 1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11 12 Regular / Rural MS+HSD in SC/ SC CC1/ SC CC- CC/DC/C Frontage Depth Area Estimated working Estimated fund required Draw of Rs in Lakhs Rs in Lakhs Kls 2/ SC PH/ ST/ ST CC- FS capital requirement for development of Lots / 1/ ST CC-2/ ST PH/ for operation of RO infrastructure at RO Bidding OBC/ OBC CC-1/ OBC CC-2/ OBC PH/ OPEN/ OPEN CC-1/ OPEN CC-2/ OPEN PH From Aastha Hospital to Jalna APMC on New Mondha road, within Municipal Draw of 1 Limits JALNA RURAL 33 ST CFS 30 25 750 0 0 Lots 0 2 Draw of 2 VIllage jamgaon taluka parner AHMEDNAGAR RURAL 25 ST CFS 30 25 750 0 0 Lots 0 2 VILLAGE KOMBHALI,TALUKA KARJAT(NOT Draw of 3 ON NH/SH) AHMEDNAGAR RURAL 25 SC CFS 30 25 750 0 0 Lots 0 2 Village Ambhai, Tal - Sillod Other than Draw of 4 NH/SH AURANGABAD RURAL 25 ST CFS 30 25 750 0 0 Lots 0 2 ON MAHALUNGE - NANDE ROAD, MAHALUNGE GRAM PANCHYAT, TAL: Draw of 5 MULSHI PUNE RURAL 300 SC CFS 30 25 750 0 0 Lots 0 2 ON 1.1 NEW DP ROAD (30 M WIDE), Draw of 6 VILLAGE: DEHU, TAL: HAVELI PUNE RURAL 140 SC CFS 30 25 750 0 0 Lots 0 2 VILLAGE- RAJEGAON, TALUKA: DAUND Draw of 7 ON BHIGWAN-MALTHAN -

Chapter Ii Vizianagaram

CHAPTER II VIZIANAGARAM - THE LOCAL ENVIRONMENT 33 VIZIANAGARAM - THE LOCAL ENVIRONMENT Vizianagaram is situated half way between Calcutta and Madras, 507 miles from Calcutta and 522 from Madras. It was in the Vizagapatam District of the then Madras state with an area of more than 18,000 square miles and a population of 2,610,000.' Vizianagaram is situated in latitude 18°.2" North, and longitude 83° 32" east; at twelve miles distance from the sea. The garrison at this time consists of one Regiment of Native Infantry. At the distance of one mile from the cantonment, which is placed on ground sloping gently to the northward, are the fort and town, and laying midway is a large tank (Pedda Cheruvu), which contains water at all seasons of the year. The fort is entirely occupied by the palace and buildings of the Maharaja. The station contains about twenty officers' houses; the compounds are very prettily laid out with gardens, and surrounded with trim hedges. There is a small church; a chaplain is allowed for the station, but he is required to visit Bhimlipatam and Chicacole, two Sundays each month.^ Climate: Generally the climate of the time is nonnal, without extreme atmospheric variations. But at some seasons in an year, especially in the wintry months it is a bit less. To the north of the town there are hills and hillocks at a distance of about six miles that connect the Eastern Ghats. There 34 are few patches of shrub jungles nearby. The best season with average climate IS from September to March, Summer sets in April when the weather becomes hot and the hot winds commence blowing from the middle of the month. -

Sadhus in Democratic Politics in Late 20 Th Century India

"WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN" Sadhus in Democratic Politics in Late 20 th Century India MASSACHUSETTS INSTITUTE by OF TECHNOLOGY JUL 1 6 2009 Rajesh Pradhan S.M.Arch.S. Architecture & M.C.P. City Planning LIBRARIES Massachusetts Institute of Technology, 1989 SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN POLITICAL SCIENCE AT THE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY FEBRUARY 2009 ©2009 Rajesh Pradhan. All rights reserved. The author hereby grants to MIT permission to reproduce and to distribute publicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part in any medium now known or hereafter created. ARCHNES Signature of Author: SDep ment of Political Science / ,,ebTer 21, 2008 Certified by: .................... ........ .................. Melissa Nobles Associate Irofessor of Political Science Thesis Supervisor Accepted by:.. ..................................... Roger Petersen Associate Professor of Political Science Chair, Graduate Program Committee "WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN" Sadhus in Democratic Politics in Late 20 th Century India by Rajesh Pradhan Submitted to the Department of Political Science on October 21, 2008 in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Political Science Supervised by Melissa Nobles, Associate Professor of Political Science ABSTRACT This empirical study examines the political significance of religious leaders-known commonly as sadhus-in a huge and mature democracy like India. During the late '80s and the '90s, a flurry of sadhu activism coincided with the dramatic rise of a previously insignificant political party, the Bhartiya JanataParty (BJP). As a conservative Hindu nationalist party, the BJP allied with many sadhus, came to power at the center and in many states, breaking the monopoly that the relatively secular Congress party had held for more than four decades. -

PILGRIM CENTRES of INDIA (This Is the Edited Reprint of the Vivekananda Kendra Patrika with the Same Theme Published in February 1974)

VIVEKANANDA KENDRA PATRIKA A DISTINCTIVE CULTURAL MAGAZINE OF INDIA (A Half-Yearly Publication) Vol.38 No.2, 76th Issue Founder-Editor : MANANEEYA EKNATHJI RANADE Editor : P.PARAMESWARAN PILGRIM CENTRES OF INDIA (This is the edited reprint of the Vivekananda Kendra Patrika with the same theme published in February 1974) EDITORIAL OFFICE : Vivekananda Kendra Prakashan Trust, 5, Singarachari Street, Triplicane, Chennai - 600 005. The Vivekananda Kendra Patrika is a half- Phone : (044) 28440042 E-mail : [email protected] yearly cultural magazine of Vivekananda Web : www.vkendra.org Kendra Prakashan Trust. It is an official organ SUBSCRIPTION RATES : of Vivekananda Kendra, an all-India service mission with “service to humanity” as its sole Single Copy : Rs.125/- motto. This publication is based on the same Annual : Rs.250/- non-profit spirit, and proceeds from its sales For 3 Years : Rs.600/- are wholly used towards the Kendra’s Life (10 Years) : Rs.2000/- charitable objectives. (Plus Rs.50/- for Outstation Cheques) FOREIGN SUBSCRIPTION: Annual : $60 US DOLLAR Life (10 Years) : $600 US DOLLAR VIVEKANANDA KENDRA PATRIKA PILGRIM CENTRES OF INDIA PILGRIM CENTRES OF INDIA CONTENTS 1. Acknowledgements 1 2. Editorial 3 3. The Temple on the Rock at the Land’s End 6 4. Shore Temple at the Land’s Tip 8 5. Suchindram 11 6. Rameswaram 13 7. The Hill of the Holy Beacon 16 8. Chidambaram Compiled by B.Radhakrishna Rao 19 9. Brihadishwara Temple at Tanjore B.Radhakrishna Rao 21 10. The Sri Aurobindo Ashram at Pondicherry Prof. Manoj Das 24 11. Kaveri 30 12. Madurai-The Temple that Houses the Mother 32 13. -

Jyotirlinga Darshan Yatra 2020

Om Namah Shivaya Jyotirlinga Darshan Yatra 2020 सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्ललका셍जुनम्। उज्जल्िनिां महाकालमो敍कारममलेश्वरम्॥ परलिां वैद्यनाथं च डाककनिां भीमश敍करम्। सेतजबनधे तज रामेशं नागेशं दा셁कावने॥ वाराणसिां तज ल्वश्वेशं त्र्ि륍बकं गौतमीतटे। ल्हमालिे तज केदारं घज�मेशं च ल्शवालिे॥ एताल्न 煍िोल्त셍लु敍गाल्न सािं प्रातः पठेन्नरः। सप्त셍नमकृतं पापं समरणेन ल्वन�िल्त॥ Yatra Overview: Jyotirlinga is considered as one of the prime worship spots for the devotees of Lord Shiva. In Hindu Mythology, it is believed that Jyotirlinga means "The Radiant symbol of the Almighty", so it is the resplendent flame of the almighty solidified to make the worship of it simple. There are a total of 64 Jyotirlingas that are well spread around the landscape of India. However, 12 Jyotirlingas are presumed to be very auspicious and highly revered among them. These jyotirlingas are positioned in eight states of India, likes of Gujarat, Maharashtra, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Uttarakhand and Uttar Pradesh. As per the Hindu mythologies, visiting Jyotirlingas is an important pilgrimage that wades off all the sins and makes the soul sacrosanct and pure. The devotees visiting these Jyotirlingas become chaste, pure and calm. After visiting these Jyotirlingas, devotees turn home with illuminated and enlightened with highest and divine knowledge. It is also believed that wishes are fulfilled after visiting and having Darshan of these sacred Jyotirlingas. Thus, these Jyotirlingas are visited by Lord Shiva's devotees every year in huge numbers. -

JYOTIRLINGA TOUR MP 4 Nights / 5 Days PACKAGE OVERVIEW

Tour Code : AKSR0387 Tour Type : Spiritual Tours (domestic) 1800 233 9008 JYOTIRLINGA TOUR MP www.akshartours.com 4 Nights / 5 Days PACKAGE OVERVIEW 1Country 2Cities 5Days Accomodation Meal 1 Night at Omkareshwar 4 Breakfast 1 Night at Ujjain 4 Dinner 1 Night at Maheshwar 1 night at Indor Visa & Taxes Highlights Accommodation on double sharing 5% Gst Extra Breakfast and dinner at hotel Transfer and sightseeing by pvt vehicle as per program Applicable hotel taxes SIGHTSEEINGS OVERVIEW - Mahakaal Jyotirlinga temple - Chousath Yogini temple - Sandipani Ashram - Mamleshwar Jyotirlinga Temple - Omkareshwar - Ahilya Fort and temples - Narmada River Maheshwar - Lal Bagh palace - Rajwada Palace - Lalbagh Museum - Khajarana temple - Zoological park SIGHTSEEINGS Mahakaal Jyotirlinga temple Ujjain Mahakaleshwar Jyotirlinga. Mahakaleshwar Jyotirlinga is a Hindu temple dedicated to Lord Shiva and is one of the twelve Jyotirlingams, shrines which are said to be the most sacred abodes of Lord Shiva. It is located in the ancient city of Ujjain in the state of Madhya Pradesh, India. Mamleshwar Jyotirlinga Temple Omkareshwar Mamleshwar Temple is built on the south bank of river Narmada, its original name is Amreshwar temple. Situated right opposite the river bank where Omkareshwar is located, Mamleshwar is the original jyotirlinga, with Omkareshwar and Mamleshwar both considered as two halves of one jyotirlinga Lalbagh Palace Indore Lal Bagh Palace building is one the finest example of Holkar dynasty. Much of the ornaments and furniture of the palace is restored and converted into a museum. The gates of the museum look the replica of gates of Buckingham Palace. These gates carry the emblem of Holkar state, which states 'He who tries will succeed YOUR ITINERARY Day INDORE - UJJAIN On arrival at Indore railway station or airport, and proceed to Ujjain. -

Iconic Sites

30 ICONIC SITES Making Swachhata Icons Under inspiration from the Kanvashram • Kanvashram, located 14 KM from Kotdwar in Uttarakhand, has Hon’ble Prime Minister, 100 immense historical and archeological significance. • Surrounded by serene beauty of forest, Kanvashram has its iconic places in India are to be existence from 5500 years. Legend has it that sages like Vishvamitra and Kanva have meditated on this holy land for developed in phases as models of years. • It is also said that King Bharat was born here in Kanvashram. The cleanliness (Swachhata). name of our country- ‘Bharatvarsha’ has been derived from his name. The project is being coordinated by Ministry of Drinking Water & Sanitation, in collaboration with Union Ministries of Housing and Urban Affairs, Tourism, Culture, state governments, municipal and Ministry of Drinking Water and Sanitation local agencies with support from leading Public Sector (Swachh Bharat Mission) Website: www.mdws.gov.in, Telephone No. : 011-24368614 Undertakings. 30 iconic sites have been taken up in phase-I , II & III. Phase-I: Iconic Sites Phase-I: Iconic Sites Meenakshi Temple, Madurai, Tamil Nadu • Madurai temple city was built in the 6th century A.D., during the Pandiyan rule, and is one of the oldest cities in the world. • It evolved, over the centuries, as the epicenter of Dravidian as well as Tamil culture. • Considered as the state cultural capital, the Meenakshi Amman temple alone attracts 15,000 visitors every day during the weekdays and around 25,000 on weekends. • Plastic ban, renovation of toilets, mechanical sand sweeping trucks to reduce pollution around temple, battery operated vehicles for solid waste collection, compactor bins, water ATMs, appointment of 25 Swachh Police to ensure cleanliness in and around the temple are some of the initiatives taken. -

Khajuraho Varanasi Tour

Tour Code : AKSR0221 Tour Type : Heritage Tours 1800 233 9008 KHAJURAHO VARANASI www.akshartours.com TOUR 3 Nights / 4 Days PACKAGE OVERVIEW 1Country 2Cities 4Days 2Activities Accomodation Meal 01 Night Hotel Accomodation At Khajuraho 3 Breckfast 02 Night Hotel Accomodation At Varanasi 3 Dinner Highlights Visa & Taxes Accommodation on double sharing Breakfast and dinner at hotel 5% GST EXTRA Transfer and sightseeing by pvt vehicle as per program Applicable hotel taxes SIGHTSEEINGS OVERVIEW Khajuraho - Dulhadev Temple, Kandariya Mahadev Temple, Lakshman Temple, Parsvanath temple, Vishwanath Temple Varanasi - Shri Kashi Vishwanath Temple, Assi Ghat, Manikarnika Ghat, Dashashwmedh Ghat SIGHTSEEINGS Kandariya Mahadev Temple Khajuraho One of the most impressive and refined temples in Khajuraho is the Kandariya Mahadev Temple that displays over 800 sculptures. In fact, this is the most impressive temple structure as compared to the rest and it is dedicated to the Hindu deity, Shiva. Inside, in the sanctum, you can find a Shiva Linga made of marble surrounded by around 646 statues making it look spellbinding. Lakshmana Temple Khajuraho One word description that surrounds this particular temple of Khajuraho is Magnificent. Lakshmana Temple appears similar to Kandariya Mahadev Temple, however, it is the oldest and the largest in the Western Group of Temples. It is a must visit shrine that will certainly captivate the beholder through its intricately carved statues and the adhisthana (lower platform) that will levitate your heart seeing its beautiful work of art. Lakshmana Temple is dedicated to Lord Vishnu and inside the shrine, you can witness a beautiful female bracket figure and a high carved ceiling at the entrance porch of the temple. -

Bobbili Yudham Sub Download

Bobbili Yudham Sub Download Bobbili Yudham Sub Download 1 / 3 2 / 3 27 Oct 2018 . Title: Bobbili Yudham Sub Download, Author: adunerwi, Name: Bobbili Yudham Sub Download, Length: 3 pages, Page: 1, Published:.. 27 Des 2013 . Bobbili Yuddham Vooyalalooginadoyi Manase song - Free Video & MUSIK.. Buy Bobbili Yuddham DVD, Blu-ray online at lowest price in India at Amazon.in. Free delivery on qualified orders. Check out Bobbili Yuddham reviews, ratings,.. Gender and caste - Anupama Rao - Download as PDF File (. 182-216. so we do not have any sub-castes in our caste. Reference: A Revised and Enlarged Account of the Bobbili Zemindari, Second edition, By Sir Ravu . PALANATI YUDDHAM(BATTLE OF PALANADU) Dr K Prabhakar Rao Palanadu (Probably.. Movie subtitles free download Far, Far from Home: Music and Camp Scenes from the . imovie to download Bobbili Yudham by Seetaram C. [DVDRip] [mpg].. Mangalampalli balamuralikrishna download devotional songs free . Thandra paparayudu killed vijaya rama raju movie bobbili yuddham cast n t rama. Aithe 2.0.. Website for downloading old movies The Week We Went to War: Episode #1.2 . Watch free movie no downloads online Bobbili Yudham by Seetaram C. [480x854] [iTunes] [UltraHD] India .. 27 Aug 2018 . Yorktown Battle For Victory Download Torrent . DOWNLOAD: . -bobbili-yudham-in-italian-free-download.. 27 May 2014 - 5 minBobbili Yuddham Scenes - Vengalrayulu Scold Dharmarayalu - M. Balaiah. 12,984 views .. 14 Nov 2018 . RX 100. Subtitle. Chalo. Subtitle. Mahanubhavudu. Subtitle. Happy. Subtitle. Bobbili Raja. Frequently requested movies.. Rajas of Vizianagaram and Bobbili, popularly known as Bobbili. Yuddham. The war was . have been further sub divided into 52 Firkas. -

A Revised and En Larged Account of the Bobbili Zeiviindari

A REV I SED AN D EN LARGED ACCO UNT O F T H E BOBBI LI ZEIVI I N DARI , CO M PI LE D BY M A HA - RAJ AH SA H E B M E H A R BAN - I - DO STA N MAHA- RAJAH SR I RAO SI R V E N KATA SWETAC HA LA PATI K C I E . N G - RAO B H D U R . RA A A A , , B B MA HARAJ AH O F BO I L I . SECO N D ED I TI O N . M A D R AS PR I NTE D BY AD D I SO N 6: CO . P R E F A C E . ( F I R S T E D I T I O N ) . H E “ T compiler of the Bobbili Zemindari , 1 889 which was publ ished i n , made a gross mistake as to the Founder o f the Sama sth an am n t o ; and subseque t its publication , some more records and further accounts have been obtained from several sources . I t o have , therefore , undertaken write this Revised and Enlarged History o f the Zemindari , and it took m e more than a year t o identify the Founder of the Sam asth an am . R . B O B B I L I . , V S , 66 71 1 9 0 8 0 2 . 0 . This Second Edition published in 1 907 brings the History of the S am asth an am up to date . R . V .