Commune De Greffeil, Aude

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pays Des Quatre Vents.Indd

Pays des Quatre Vents Liste des villes d’intervention de l’HAD Pays des Quatre Vents à Carcassonne Aigues Vives Cailhavel Cuxac cabardes Airoux Cailla Donazac Ajac Cambieure Douzens Alaigne Campagna de Sault Esceuillens Alairac Campagne sur Aude Escouloubre Alet les Bains Camps sur l’Agly Esperaza Alzonne Camurac Espezel Antugnac Capendu Fa Aragon Carcassonne Fajac en Val Arques Carcassonne Fajac la Relenque Arquettes en Val Carlipa Fanjeaux Artigues Cassaignes Fendeille Arzens Castans Fenouillet du Razes Aunat Castelnaudary Ferran Axat Castelnaudary Festes et Saint André Azille Castelreng Floure Badens Caudebronde Fontanes de Sault Bagnoles Caudeval Fonters du Razes Baraigne Caunes Minervois Fonties Cabardes Barbaira Caunette sur Lauquet Fonties d’Aude Belcaire Caunettes en Val Fournes Cabardes Belcastel et le Buc Caux et Sauzens Fourtou Belflou Cavanac Fraisse Cabardes Belfort sur Rebenty Cazalrenoux Gaja et Villedieu Bellegarde du Razes Cazilhac Gaja la Selve Belpech Cenne monestiers Galinagues Belveze du Razes Cepie Gardie Belvianes et Cavirac Chalabre Generville Belvis Citou Gincla Berriac Clermont sur Lauquet Ginoles Bessede de Sault Cominge Gourvieille Blomac Comus Gramazie Bouilhomac Conilhac de la Montagne Granes Bouriege Conques sur Orbiel Greffeil Bourigeole Corbieres Gueytes et labastide Bram Coudons Hounoux Brenac Couffoulens Issel Brezilhac Couiza Joucou Brousses et Villaret Counozouls la bezole Brugairolles Cournanel La Cassaigne Bugarach Courtauly La Courtete Cabrespine Coustaussa La Digne d’Amont cahuzac Cubiéres sur -

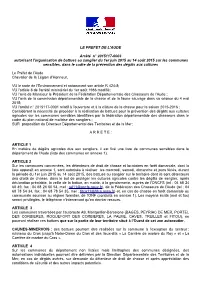

Acte Administratif

LE PREFET DE L'AUDE Arrêté n° 2015117-0003 autorisant l'organisation de battues au sanglier du 1er juin 2015 au 14 août 2015 sur les communes sensibles, dans le cadre de la prévention des dégâts aux cultures Le Préfet de l'Aude Chevalier de la Légion d’Honneur, VU le code de l'Environnement et notamment son article R 424-8; VU l'article 8 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié; VU l’avis de Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude ; VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa séance du 4 mai 2015; VU l'arrêté n° 2015117-0001 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison 2015-2016 ; Considérant la nécessité de procéder à la réalisation de battues pour la prévention des dégâts aux cultures agricoles sur les communes sensibles identifiées par la fédération départementale des chasseurs dans le cadre du plan national de maîtrise des sangliers ; SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer; A R R E T E : ARTICLE 1 En matière de dégâts agricoles dus aux sangliers, il est fixé une liste de communes sensibles dans le département de l'Aude (liste des communes en annexe 1). ARTICLE 2 Sur les communes concernées, les détenteurs de droit de chasse et locataires en forêt domaniale, dont la liste apparaît en annexe 1, sont autorisés à réaliser les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés, durant la période du 1er juin 2015 au 14 août 2015, des battues au sanglier sur le territoire dont ils sont détenteurs des droits de chasse, dans le but de protéger les cultures agricoles contre les dégâts de sanglier, après déclaration préalable, la veille de la battue, en mairie, à la gendarmerie, auprès de l'ONCFS (tel : 04 68 24 60 49, fax : 04 68 24 60 54, mel : [email protected]), de la Fédération des Chasseurs de l'Aude (tel : 04 68 78 54 34, fax : 04 68 78 54 35, mel : [email protected]) et, en cas de chasse en forêt domaniale ou communale soumise au régime forestier, de l'ONF (contacts en annexe 1). -

Mesdames, Messieurs, Les Intempéries Qui Ont Touché Le

Mesdames, Messieurs, Les intempéries qui ont touché le département de l’Aude ont fait plusieurs victimes et causé des dégâts considérables ainsi que des milliers de sinistrés. Conscient de l’ampleur de cette catastrophe, nous avons contacté chaque élu des communes traversées afin de nous positionner sur le maintien ou non de cette quatrième édition. Tous les élus des communes se sont positionnés pour, en nous assurant de leur soutien et de leur participation. Aujourd’hui, nous avons plus de 1700 coureurs inscrits (90 départements et 14 pays dont la Russie, le Népal, les pays d’Europe et d’autres) et nous refusons à chaque heure des dizaines de coureurs qui souhaiteraient venir courir par solidarité aux évènements tragiques de la semaine passée. Depuis le 21 octobre 2017, date de la fin de la 3ème édition du Grand Raid des Cathares, la 4ème édition est en préparation avec les élus des communes concernées et de leurs bénévoles. Le soutien des différents partenaires institutionnels nous encourage dans notre volonté de péréniser cet événement sportif, qui chaque année prend de plus en plus d’ampleur, pour preuve l’augmentation du nombre de coureurs, et du nombre de courses pour faire face à la demande… mais aussi par le nombre de bénévoles (363 à ce jour). Afin de garantir la sécurité des participants, les démarches suivantes ont été réalisées: Reconnaitre sur le terrain la qualité des sentiers sur l’ensemble des parcours. Depuis mercredi 17, les chemins du parcours du Grand Raid ont tous été inspectés par des bénévoles habitants des villages et des bénévoles coureurs. -

Cvccarcassonne.Fr.Fm

VCCarcassonne www.cvccarcassonne.fr.fm PLACE DAVILLA 8H LE DIMANCHE Octobre 2012 Pour chaque sortie, une variante plus courte sera proposée au départ à ceux qui le souhaitent. CVC 07/10/2012 Chalabre 106km D+ 1310m http://www.openrunner.com/index.php?id=1105057 Carcassonne - Couffoulens - Pomas - pieusse - limoux - La Bezole - Chalabre - Sonnac sur l’Hers - Courtauly - Alaigne - Belveze du Razes - Cailhau - La Malepère - Lavalette - Carcassonne CVC 14/10/2012 Font de Razouls 103km D+ 1360m http://www.openrunner.com/index.php?id=1126732 Carcassonne - Verzeille - Saint Hilaire - Saint Polycarpe - Belcastel - Terroles - Font de Razouls - - Villardebelle - Clermont sur lauquet - Greffeil - Ladern - Villefloure - Leuc - Carcassonne CVC 21/10/2012 La Loubière 100km D+ 1223m http://www.openrunner.com/index.php?id=833294 Carcassonne - Verzeille - Ladern sur Lauquet - Clermont Lauquet - Lairière - Vignevieille - Lagrasse - Rieux en Val - Servies en Val - Arquettes en Val - Palaja - carcassonne - Pour le mois d'Octobre, avec la Cave de CARSAC, nous préparons le week-end des vins Primeur. Le samedi 27 octobre c'est à Lézignan. Le dimanche 28 octobre, deux parcours au départ de Cavanac, 45 et 85 km, départ 8H00 (heure d'hiver), repas sur inscription à l'arrivée, modalités en cours avec la cave Parcours Week end CARSAC 2012 Primeur Dimanche 28 Vignobles de Carsac Octobre 2012 Fédération Française de Cyclotourisme Comité Départemental Cave Vignobles de Carsac de l'Aude à Cavanac Cyclo Vélo Club Carcassonne 8H00 Parcours Route 80 Km Départ Petit 8H00 -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon

ZNIEFF de type I n° 1117-1188 Rivière du Lauquet et ruisseaux de Guinet et de l'Alberte Identifiant national : 910030131 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Aude Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Rivière du Lauquet et ruisseaux de Guinet et de l'Alberte n° 1117-1188 Identifiant national : 910030131 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département de l'Aude Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 11183 LADERN-SUR-LAUQUET 56 ha 48 % 11169 GREFFEIL 35 ha 31 % 11094 CLERMONT-SUR-LAUQUET 15 ha 13 % 11344 SAINT-HILAIRE 6 ha 5 % 11412 VILLARDEBELLE 1 ha 1 % 11029 BELCASTEL-ET-BUC 1 ha 1 % La ZNIEFF " Rivière du Lauquet et ruisseaux de Guinet et de l'Alberte " s'étend au cœur du département de l'Aude, à l'ouest des Corbières occidentales. Elle occupe une surface d'environ 115 hectares qui suit étroitement les cours d'eau du Lauquet, de Guinet et de l'Alberte. Son altitude assez régulière atteint les 420 mètres dans la partie amont du cours d'eau pour descendre jusqu'à 175 mètres dans sa partie aval. -

Transport À La Demande INFOS PRATIQUES " on Vous Emmène

SE DÉPLACER DANS L’AUDE Transport à la demande INFOS PRATIQUES " On vous emmène POUR ROULER INFORMÉ ! TEXT’AUDE où aujourd’hui ? " ligne Text’aude est un service d’alerte SMS qui vous 3 informe des perturbations importantes de la circulation dans le ligne département lors de chantiers d’envergure ou de la suspension 5 1€ le trajet du service de transport de voyageurs des cars Audelignes en cas d’intempéries. Pour bénéficier de ce service, il vous suffit Avec le transport à la demande, de vous inscrire gratuitement sur www.inforoute11.fr et de (2 € aller-retour) créer vos alertes en fonction de votre zone géographique. ligne sur un simple appel, 11 vous commandez votre trajet audelignes.aude.fr POUR MIEUX VIVRE ligne 2 LES LIGNES INTERURBAINES! et vous vous rendez où vous voulez. audelignes.aude.fr permet à tout voyageur de connaître en Pour adhérer deux clics les points de départ et les horaires aller et retour des lignes régulières. Entrez votre commune de « montée » et celle de ligne connectez-vous sur « descente », lancez la recherche et les horaires apparaissent ! 10 www.aude.fr/inscription-tad NUMÉRO VERT GRATUIT ! Le Département a mis en place un numéro vert gratuit T dont les messages sont actualisés en temps réel en cas d’intempéries, de travaux... La nouvelle carte d’Audelignes offre douze lignes régulières avec une plus grande fréquence pour favoriser le trajet domicile-travail :une offre complétée par le Transport à la demande. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS CONNECTER SUR AUDE.FR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LIMOUXIN OU APPELER LE -

3E Circonscription Député(E) : Mme Mireille Robert Cantons De

3e circonscription Député(e) : Mme Mireille Robert Cantons de : Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Carcassonne II Sud, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Chalabre, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Montréal, Mouthoumet, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l'Hers, Tuchan Liste des communes : Airoux, Ajac, Alaigne, Alairac, Albières, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Arques, Arquettes-en-Val, Artigues, Arzens, Aunat, Auriac, Axat, Baraigne, Belcaire, Belcastel-et-Buc, Belflou, Belfort-sur-Rebenty, Bellegarde-du-Razès, Belpech, Belvèze-du-Razès, Belvianes-et- Cavirac, Belvis, Bessède-de-Sault, La Bezole, Bouisse, Bouriège, Bourigeole, Le Bousquet, Bram, Brézilhac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Les Brunels, Bugarach, Cahuzac, Cailhau, Cailhavel, Cailla, Cambieure, Campagna-de-Sault, Campagne-sur-Aude, Camps-sur-l'Agly, Camurac, Carlipa, La Cassaigne, Cassaignes, Les Cassés, Castelnaudary, Castelreng, Val de Lambronne, Caunette-sur- Lauquet, Caunettes-en-Val, Caux-et-Sauzens, Cazalrenoux, Cenne-Monestiés, Cépie, Chalabre, Le Clat, Clermont-sur-Lauquet, Comus, Corbières, Coudons, Couiza, Counozouls, Cournanel, Courtauly, La Courtète, Coustaussa, Cubières-sur-Cinoble, Cucugnan, Cumiès, Cuxac-Cabardès, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Donazac, Duilhac-sous- Peyrepertuse, Escouloubre, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Espéraza, Espezel, Val-du-Faby, Fajac-en-Val, Fajac-la-Relenque, La Fajolle, Fanjeaux, Félines-Termenès, Fendeille, Fenouillet-du- Razès, Ferran, Festes-et-Saint-André, -

Classifiche Comune Di Greffeil

25/09/2021 Mappe, analisi e statistiche sulla popolazione residente Bilancio demografico, trend della popolazione e delle famiglie, classi di età ed età media, stato civile e stranieri Skip Navigation Links FRANCIA / OCCITANIE / Provincia di AUDE / Greffeil Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA FRANCIA Comuni Powered by Page 2 Aigues-Vives Affianca >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Gardie AdminstatAiroux logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Generville Ajac FRANCIA Gincla Alaigne Ginestas Alairac Ginoles Albas Gourvieille Albières Gramazie Alet-les-Bains Granès Alzonne Antugnac Greffeil Aragon Gruissan Argeliers Homps Argens- Hounoux Minervois Issel Armissan Jonquières Arques Joucou Arquettes-en-Val La Bezole Artigues La Cassaigne Arzens La Courtète Aunat La Digne- Auriac d'Amont Axat La Digne-d'Aval Azille La Fajolle Badens La Force Bages La Louvière- Lauragais Bagnoles La Palme Baraigne La Pomarède Barbaira La Redorte Belcaire La Serpent Belcastel-et-Buc La Tourette- Belflou Cabardès Belfort- Labastide- sur-Rebenty d'Anjou Bellegarde- Labastide- du-Razès en-Val Belpech Labastide- Belvèze- Esparbairenque du-Razès Labécède- Belvianes- Lauragais et-Cavirac Powered by Page 3 Belvis Lacombe L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Berriac Ladern- Adminstat logo sur-Lauquet DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Bessède- FRANCIA de-Sault Lafage Bizanet Lagrasse Bize-Minervois Lairière Blomac Lanet Bouilhonnac Laprade Bouisse Laroque-de-Fa -

Technical Specifications for the Registration of the Geographical Indication

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION Pays d'Oc PRODUCT CATEGORY Wine COUNTRY OF ORIGIN France APPLICANT Union of Winemakers of the Vin de Pays d'Oc Domaine de Manse Avenue Paysagère - CS 70026 Maurin 34973 LATTES France (33)(0)4 67 13 84 20 [email protected] PROTECTION IN COUNTRY OF ORIGIN Date of protection in the European Union: 17 March 1987 Date of protection in the Member State and reference to national decision: 15 October 1987. PRODUCT DESCRIPTION Quality still and sparkling red, rosé, white, gris and gris de gris wines made from overripe grapes. Raw Material Varieties: Muscat à Petits Grains Muscat à Petits Grains Sauvignon Gris G Rouges Blancs Gamay N Cot N Chardonnay B Gewürztraminer Rs Vermentino B Riesling B Sauvignon B Bourboulenc B Chasan B Alicante Henri Mourvedre N Altesse B Bouschet N Negrette N Grenache N Grenache Blanc Nielluccio N Chenanson N Cinsaut N Viognier B Chenin B Clairette B Muscat de Hambourg N Gros Manseng B Clairette Rose Rs Petit Manseng B Carmenere N Ugni Blanc B Muscat d'Alexandrie B Terret Blanc B Roussanne B Grenache Gris Colombard B Syrah N Piquepoul Blanc B Mauzac B Cabernet-Sauvignon N Marselan N Pinot Blanc B Sylvaner B Marsanne B Tempranillo N Merlot N Petit Verdot N Carignan Blanc B Pinot Noir N Morrastel N Macabeu B Sémillon B Pinot Gris G Carignan N Cabernet Franc N Mondeuse N Portan N Alcohol content: Min 10% Physical Appearance Red, rosé, white, gris and gris de gris wines DESCRIPTION OF GEOGRAPHICAL AREA For still wines with the ‘Pays d'Oc’ Protected Geographical Indication, the harvesting of the grapes and the production and blending of the wine take place in the departments of Aude, Gard, Hérault and Pyrénées-Orientales, as well as in the following municipalities of the department of Lozère: Ispagnac, Montbrun, Quézac, Sainte-Enimie, La Malène, Les Vignes. -

TAD Limouxin 2018

LE TRANSPORT À LA DEMANDE LE TRANSPORT À LA DEMANDE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LIMOUXIN FORMULAIRE D’INSCRIPTION ligne AU TRANSPORT À LA DEMANDE MODE D’EMPLOI ! 11 CASTELNAUDARY LES DESTINATIONS DES LIGNES : LIGNE 1060 CASTELNAUDARY ADHÉSION GRATUITE VILLASAVARY Mercredi après-midi Pour mieux répondre à vos besoins, la Région en partenariat avec votre 1050 Limoux via Belvèze-du-Razès LIGNE 1050 MONTREAL et vendredi matin* intercommunalité, améliore le service de transport à la demande. Vous 1060 Limoux via Cailhavel Mercredi après-midi et DEUX POSSIBILITÉS : appelez, vous réservez votre trajet pour le lendemain et vous vous rendez vendredi matin* > LIMOUX 1070 Limoux via Ladern-sur-Lauquet CARCASSONNE ADHÉSION EN LIGNE où vous voulez ! > LIMOUX FANJEAUX ligne LIGNE 1070 1 CAILHAVEL 1080 Limoux via Villardebelle via Belvèze-du-Razès ligne 3 Mercredi après-midi Sur la page internet 1090 5 Limoux via Bourigeole et vendredi matin* de la Région COMMENT ÇA MARCHE ? 1100 Limoux via Pomy CAILHAU VILLARZEL > LIMOUX www.lio.laregion.fr LA COURTETE DU MAZEROLLES • Grâce au transport à la demande, vous pouvez vous Maison de Services au Public RAZES NARBONNE DU GRAMAZIE BRUGAIROLLES ligne RAZES rendre dans les communes desservies en réservant (27 allée des Platanes, Belvèze) BELVEZE 2 ADHÉSION PAR COURRIER CAMBIEURE 2 votre place la veille de votre déplacement. MONTGRADAIL DU * Les mercredis uniquement RAZES Bulletin ci-dessous à compléter • Il existe 6 lignes de transport à la demande dans votre en période scolaire et les ESCUEILLENS MALVIES ET SAINT JUST BELLEGARDE SAINT et à renvoyer à : vendredis en toute période CEPIE intercommunalité. Chacune circule certains jours de la semaine. -

Rivière Du Lauquet Et Ruisseaux De Guinet Et De L'alberte (Identifiant National : 910030131)

Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030131 Rivière du Lauquet et ruisseaux de Guinet et de l'Alberte (Identifiant national : 910030131) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 11171188) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Fédération Aude Claire, .- 910030131, Rivière du Lauquet et ruisseaux de Guinet et de l'Alberte. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030131.pdf Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon Rédacteur(s) :Fédération Aude Claire Centroïde calculé : 606402°-1789560° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 25/03/2008 Date actuelle d'avis CSRPN : 25/03/2008 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 3 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 4 7. -

Greffeil Tim 2020

DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS TRANSMISSION D'INFORMATIONS AU MAIRE Mise à jour 2020 Greffeil Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Aude 105, Boulevard Barbès – 11838 Carcassonne Cedex Téléphone 04 68 10 31 00 – Télécopie 04 68 71 24 46 DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Transmission d'informations au maire - 2020 Greffeil INFORMATIONS GENERALES Tout citoyen dispose d'un droit d'accès à l'information relative aux risques naturels auxquels il est soumis dans certaines L'information préventive - les obligations de chacun des acteurs zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui le concernent. Ce droit est inscrit dans le Code de l'Environnement aux articles L-125-2, L-125-5 et L-563-3 et R-125-9 à R-125-27. le préfet réalise le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et transmet à la connaissance du maire, les informations qui lui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de l’information préventive sur Le risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique (liée à l'activité de l'homme), dont sa commune. les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Le maire élabore, à partir des informations transmises par le préfet, le DICRIM (Document L’existence d’un risque majeur est liée d’une part à la présence d’un événement potentiellement dangereux, l’aléa , d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui a pour but d’informer la population sur les mesures de d’occurrence et d’intensité données, qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique et d’autre part à prévention, de protection et de sauvegarde relatives aux risques auxquels est soumise la commune (articles R125-10 à l’existence d’enjeux , qui représentent l’ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par un phénomène : R125-14 du code de l’environnement).