Diplomarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Two Operatic Seasons of Brothers Mingotti in Ljubljana

Prejeto / received: 30. 11. 2012. Odobreno / accepted: 19. 12. 2012. tWo OPERATIC SEASONS oF BROTHERS MINGOTTI IN LJUBLJANA METODA KOKOLE Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana Izvleček: Brata Angelo in Pietro Mingotti, ki sta Abstract: The brothers Angelo and Pietro med 1736 in 1746 imela stalno gledališko posto- Mingotti between 1736 and 1746 based in Graz janko v Gradcu, sta v tem času priredila tudi dve organised during this period also two operatic operni sezoni v Ljubljani, in sicer v letih 1740 seasons in Ljubljana, one in 1740 and the other in 1742. Dve resni operi (Artaserse in Rosmira) in 1742. Two serious operas (Artaserse and s komičnimi intermezzi (Pimpinone e Vespetta) Rosmira) with comic intermezzi (Pimpinone e je leta 1740 pripravil Angelo Mingotti, dve leti Vespetta) were produced in 1740 by Angelo Min- zatem, tik pred svojim odhodom iz Gradca na gotti. Two years later, just before leaving Graz sever, pa je Pietro Mingotti priredil nadaljnji for the engagements in the North, Pietro Mingotti dve resni operi, in sicer Didone abbandonata in brought another two operas to Ljubljana, Didone Il Demetrio. Prvo je nato leta 1744 priredil tudi v abbandonata and Il Demetrio. The former was Hamburgu, kjer je pelo nekaj že znanih pevcev, ki performed also in 1744 in Hamburg with some so izvajali iz starejše partiture, morda tiste, ki jo of the same singers who apparently used mostly je impresarij preizkusil že v Gradcu in Ljubljani. an earlier score, possibly first checked out in Primerjalna analiza ljubljanskih predstav vseka- Graz and Ljubljana. The comparative analysis kor potrjuje dejstvo, da so bile te opera pretežno of productions in Ljubljana confirms that these lepljenke, čeprav Pietrova Didone abbandonata operas were mostly pasticcios. -

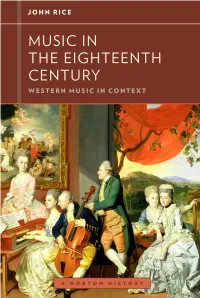

MUSIC in the EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: a Norton History Walter Frisch Series Editor

MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: A Norton History Walter Frisch series editor Music in the Medieval West, by Margot Fassler Music in the Renaissance, by Richard Freedman Music in the Baroque, by Wendy Heller Music in the Eighteenth Century, by John Rice Music in the Nineteenth Century, by Walter Frisch Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries, by Joseph Auner MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY John Rice n W. W. NORTON AND COMPANY NEW YORK ē LONDON W. W. Norton & Company has been independent since its founding in 1923, when William Warder Norton and Mary D. Herter Norton first published lectures delivered at the People’s Institute, the adult education division of New York City’s Cooper Union. The firm soon expanded its program beyond the Institute, publishing books by celebrated academics from America and abroad. By midcentury, the two major pillars of Norton’s publishing program— trade books and college texts—were firmly established. In the 1950s, the Norton family transferred control of the company to its employees, and today—with a staff of four hundred and a comparable number of trade, college, and professional titles published each year—W. W. Norton & Company stands as the largest and oldest publishing house owned wholly by its employees. Copyright © 2013 by W. W. Norton & Company, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America Editor: Maribeth Payne Associate Editor: Justin Hoffman Assistant Editor: Ariella Foss Developmental Editor: Harry Haskell Manuscript Editor: JoAnn Simony Project Editor: Jack Borrebach Electronic Media Editor: Steve Hoge Marketing Manager, Music: Amy Parkin Production Manager: Ashley Horna Photo Editor: Stephanie Romeo Permissions Manager: Megan Jackson Text Design: Jillian Burr Composition: CM Preparé Manufacturing: Quad/Graphics—Fairfield, PA Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rice, John A. -

'Italian Opera' in 'Central Europe'

MUZIKOLOŠKI ZBORNIK • MUSICOLOGICAL ANNUAL XL UDK 782.034.7(450:4-014) Reinhard Strohm Faculty of Music, University of Oxford Fakulteta za glasbo Univerze v Oxfordu 'Italian Opera' in 'Central Europe', 1600-1780: Research Trends and the Geographic Imagination Italijanska opera v Srednji Evropi, 1600-1780: smeri raziskovanja in geografska domišljija SuMMARY POVZETEK This brief survey of literature, provided with a bi Kratki pregled literature, opremljen z bibliografijo, bliography, proposes to critically inform about re kritično informira o raziskavah, ki so nastale v zad search carried out over the last 30 years, and to iden njih tridesetih letih, in identificira trende, ki zade tify research trends regarding subject definition, vajo definiranje predmeta, metodologijo in episte methodology and epistemology of the apparent mologijo navidezne dvojnosti »italijanska opera" in duality, 'Italian Opera' and 'Central Europe'. A main „srednja Evropa". Glavno vprašanje je, kako so si question is how researchers have imagined their raziskovalci predstavljali svoj predmet raziskave kot subject as a geographical space, and what their geografski prostor, in kaj so njihove spreminjajoče changing priorities had to do with developing re se prioritete imele opraviti z regionalnimi koncepti gional concepts in music history. zgodovine glasbe. It is shown how, in the 1960s and 70s, the recep Prikazano je, kako se v 1960. in 1970. recepcija ita tion of Italian Opera in Europe was conceptualised lijanske opere v Evropi konceptualizira kot nacio as a national and European, not a regional question; nalno in evropsko, ne regionalno vprašanje; kako how specialisation on mechanisms of production specializacija za mehanizme produkcije in porabe and consumption in the 1980s instigated more so v 1980. -

Janice B. Stockigt (University of Melbourne)

“CATALOGO (THEMATICO) [SIC] DELLA MUSICA DI CHIESA (CATHOLICA [SIC] IN DRESDA) COMPOSTA DA DIVERSI AUTORI - SECONDO L’ALFABETTO 1765” 1: AN INTRODUCTION Janice B. Stockigt (University of Melbourne) usic catalogues provide valuable microcosms in which taste, transmission, and local traditions are disclosed. The “Catalogo (Thematico) della Musica di Chiesa … 1765,” the focus of this M article, reveals the development of Saxon Catholic musical taste in the mid-eighteenth century, in all its breadth and universality, coloured by regional liturgical and musical practices. This “Catalogo” is the earliest known thematic catalogue of the music library of the Dresden Catholic Hofkirche, compiled in three volumes after the Seven Years War when Johann Georg Schürer was Kirchencompositeur to the Dresden court. Within a few years a more detailed catalogue was assembled, of which only volume III is now available.2 Thus the “Catalogo” of 1765 is the only complete, currently accessible inventory of a most important collection of Catholic liturgical music assembled in Saxony between ca. 1708 and 1765. From 1908 much of the collection was deposited with the Königliche Öffentliche Bibliothek (KÖB)—today, the Sächsische Landesbibliothek—Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB, formerly SLB).3 The physical organisation of this collection is reflected in the layout of the “Catalogo.” Three cupboards (Schränke), each representing one volume of the “Catalogo,” were divided into numerous compartments (Fächer), which were ordered into layers (Lagen). Works were stored (and entered) in alphabetical order of composers’ names. Each item was listed with position of storage (Fach and Lage), title, performance requirements (“à 4 voci, 2 VVni, Vla e Basso”), and music incipit. -

Curriculum Vitae Reto Gieré

Curriculum Vitae Reto Gieré Department of Earth and Environmental Science and Center of Excellence in Environmental Toxicology University of Pennsylvania 240 S. 33rd Street, Hayden Hall Philadelphia, PA 19104-6316, USA Office Phone: 215-898-6907 E-mail: [email protected] Department: https://www.sas.upenn.edu/earth Journal of Petrology: http://petrology.oupjournals.org European Journal of Mineralogy: https://www.european-journal-of-mineralogy.net April 2021 Education 1995 Habilitation (Venia Docendi) in Earth Sciences, Universität Basel, Switzerland 1990 Ph.D. in Earth Sciences, ETH Zürich, Switzerland Thesis title: "Quantification of element mobility at a tonalite/dolomite contact (Adamello Massif, Provincia di Trento, Italy)". Supervisors: V. Trommsdorff (ETH Zürich), H.J. Greenwood (UBC Vancouver), and F. Oberli (ETH Zürich) 1988–1989 Visiting Graduate Student, University of British Columbia, Vancouver (Canada). Graduate studies in Thermodynamics. Advisors: H.J. Greenwood, T.H. Brown 1984 Diploma in Earth Sciences, ETH Zürich, Switzerland Thesis title: "Geology and petrography of the eastern Bergell contact aureole" (in German language). Supervisors: V. Trommsdorff (ETH Zürich), V. Dietrich (ETH Zürich), A. Montrasio (Università degli Studi, Milano) Language skills Fluent in five languages: English, German, French, Italian, Romansh Current Position Since 2015 Professor, Department of Earth and Environmental Science, and Member of the Center of Excellence in Environmental Toxicology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA Previous -

Forgotten Baroque Borderland

Originalveröffentlichung in: Wasilewska, Joanna (Hrsg.): Poland - China : art and cultural heritage, Kraków 2011, S. 63-72 , Abb. 1-8 Jan K. Ostrowski Jagiellonian University, Krakow Forgotten Baroque Borderland Manuals on European modern art concentrate extensively on Italy, Flanders, Holland and France. Much less attention is paid to Spain, Germany, Austria, England and Rus sia. Poland receives at best one or two pages with a short and usually superficial de scription of arbitrarily chosen works from its largest centers, such as Krakow and War saw. The present article does not intend to question such a traditional artistic hierarchy. It is only an attempt to draw the attention of foreign art historians to certain artistic phenomena of high quality, or rather to a large artistic region about which one can find hardly any information in international literature on art. First of all, I propose a few definitions and explanations. Ihe notion of Poland of the sixteenth to the eighteenth century includes the present territories of Poland, Lithua nia, Belarus and Ukraine. Analogically, Lithuania embraced present tiny Lithuania, much greater Belarus and even some parts of Greater Russia. The Polish-Lithuanian union was dominated by a Polish-speaking and Roman Catholic population, while a large Eastern portion of the country preserved up to the end a majority which spoke Ruthenian (not Russian!) and belonged to the Eastern Church (not necessarily Ortho dox). In a few words, the territory situated roughly between the present Eastern border of Poland and the Dneper-Dvina line presented in the sixteenth-eighteenth centuries (and even later) an extremely complicated ethnic, religious and cultural picture. -

EUSAR 2021 Program

Program 13th European Conference on Synthetic Aperture Radar Online Event March 29 - April 1, 2021 The given times in the program www.eusar.de schedule are according to the German Local Time (CEST) Check at: https://www.worldtimebuddy.com/ Organized by Technically sponsored by EUREL • URSI • DGON Welcome Message of the General Chairman Dear SAR community/EUSAR partners and friends, At this point I would like to thank everybody for your long lasting loyalty in attending the EUSAR confer- A warm welcome to all EUSAR members and ences since more than two decades. followers! Best regards, take care and stay healthy, I´m happy to confirm that the postponed EUSAR Conference will take place from March 29 - April 1, 2021 as a virtual digital conference. In these times of crisis, in particular, the EUSAR board members would like to continue to offer our community a platform for intensive scientific and professional exchange. We feel responsible to give especially all authors the pos- sibility for publishing and presenting their submitted outstanding papers and posters, what means one of © Matthias Weiß the conference values. Besides this, the discussions Michael Loercher, HENSOLDT of the attending industry, research and public sector EUSAR 2021 Conference Chairman leaders inventing and providing ideas and sugges- tions for tomorrow’s innovative technology develop- ments to protect our global world. Please note already in your calendars, that the next EUSAR Conference 2022, hosted from Hensoldt AG, will take place in April 2022 in Leipzig. © Hensoldt EUSAR 2021 Welcome Message of the Technical Chairman It’s a great pleasure to welcome you to the At the closing session on the last day of the confer- 13th European Conference on Synthetic Aperture ence a Best Paper Award, a Best Poster Award, and Radar (EUSAR) 2021 which will be the first virtual three Best Students Awards will be presented. -

Das Kukus-Bad Des Franz Anton Reichsgraf Von Sporck

INTERNATIONALER ST.-HUBERTUS-ORDEN Ballei Österreich Das Kukus-Bad des Franz Anton Reichsgraf von Sporck überreicht anlässlich des Restitutionsfestes Wien – Tschechien, 6. bis 9. Mai 2010 OB Lutz Krüger 1 INTERNATIONALER ST.-HUBERTUS-ORDEN Ballei Österreich Das Kukus-Bad des Franz Anton Reichsgraf von Sporck Die Nationalen Kulturdenkmäler Kukus (tschechisch: Kuks) und Bethlehem (Betlém), im Nordosten Böhmens, gehören zu den bemerkenswertesten Werken der Barockzeit. Historisch gesehen befinden sie sich in der ehemaligen Herrschaft Gradlitz (Choustníkovo Hradiště) des Franz Anton Reichsgraf v. Sporck. Landschaft ist der südöstliche Rand des Riesengebirgsvorlandes, am oberen Lauf der Elbe, zwischen den Städten Jaromirsch (Jaroměř) und Königinhof a. d. Elbe (Dvůr Králové nad Labem). In den Jahren zwischen 1694 und 1735 ließ Graf Sporck einen ausgedehnten Komplex weltlicher und kirchlicher Gebäude in großzügiger baulicher Gestaltung errichten. Er hatte die Absicht, einen Kurort auf höchstem Niveau zu schaffen. Voraussetzung dafür waren die Mineralquellen vor Ort. Der Projektentwurf für das Areal geht mit großer Wahrscheinlichkeit zurück auf einen Entwurf des italienischen Architekten Giovanni Battista Alliprandi. Graf Sporck ließ das ganze Gelände so gestalten, dass die Szenerie an ein Theater erinnert, in dem Natur und Kunst die Hauptrolle spielen. Sie drückt in ihrer Einmaligkeit die extremen Polaritäten der Barockzeit aus: die Gegenüberstellung von barocker Lebensfreude im Bade auf der einen und von auf das Jenseits gerichteter Frömmigkeit auf der anderen Seite auf dem Spitalhügel. Sie schwankt zwischen der Suche nach den weltlichen Freuden auf der einen Seite und spiritueller Askese mit dem permanenten Gedenken der Eitelkeit des Lebens und der Allgegenwärtigkeit des Todes auf der anderen Seite. In historischen Bildwerken sowie im verbliebenen Skelett der Anlage von Kukus ist der strenge, geometrisch-zeremonielle Charakter zu erkennen. -

Czech Opera Singers

311 _ Czech Opera Singers Stanislav Bohadlo Legendary Supraphon Recordings SUDJXHFRQWHPSRUDU\PXVLFIHVWLYDO 4 . 11 . / 11 . 11 . / 16 . 11 . 2011 La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7 WK\HDU 4 1RYHPEHUWK 1RYHPEHUWK 1RYHPEHUWK Eric Wubbels (USA) Miguel Azguime & Miso Jiří Bárta (CZ) and guest Ablinger: Voices and Piano Ensemble (Portugal) Bryars, Kopelent, ensemble recherche (D) Itinerário do Sal Pálka, Smolka, Štochl Lachenmann, Zemek Quatuor Diotima (F) Reich, Srnka www.contempuls.cz Dear readers, 11 The decline of the record industry has been a constant 3 _ topic of debate in musical circles over the past few Contents: years. Although there is no doubt that there has been a paradigm shift and that “conserved music” is again beginning to become secondary in relation to the live concert, it remains a sphere of classical music and other minority artistic genres that has tolerably withstood the crisis of the music carriers market – the drop in Stanislav Bohadlo: sales hasn’t been entirely catastrophic. This is relatively Nothing compares to Kuks understandable: on the one hand, sophisticated long by Dita Hradecká compositions require a certain quality of listening, on page 2 the other, we more readily accord them the status of an artefact that deserves a certain handling, i.e. being placed on a shelf for CDs (or even gramophone Czech opera soloists – a colourful gallery discs) and not being downloaded from the internet against the backdrop of the gray rushing in a compressed form. And above all, although in motorway of the opera bussines comparison with pop music successful recordings of artful music sell in relatively small numbers, they by Helena Havlíková continue to sell for years, sometimes decades. -

LE BAROQUE DE PRAGUE Le Baroque Entre Le Bernin Et Matthias Braun C'est Dans La Bohême Orientale, À Kuks, Que Matthias Braun R

LE BAROQUE DE PRAGUE Le baroque entre Le Bernin et Matthias Braun C'est dans la Bohême orientale, à Kuks, que Matthias Braun réalise, entre 1720 et 1730, son œuvre la plus curieuse, décorant la façade de l'hospice de statues allégoriques des Vertus et des Vices et aménageant tout un secteur de forêt, dit la Crèche ou Bethléem, au moyen de sculptures monumentales taillées dans le rocher, à la manière des monstres de Bomarzo. Ce sont tantôt des reliefs, tantôt des figures isolées, formant une sorte d'immense théâtre pétrifié au milieu de la végétation qui l'envahit. Les petits modèles de Braun (Saint Pierre repentant, 1719, Galerie nationale, Prague, ou La Foi des mêmes années, également à la Galerie nationale de Prague) permettent de bien voir comment Braun recherche tout d'abord une espèce de puissance d'expression emphatique au moyen de silhouettes qui se tordent et de drapés quasi convulsifs. C'est un lieu commun des historiens tchèques de voir en Braun leur Bernin tandis que Brokoff serait leur Algarde ; le parallèle est, comme toujours, discutable, mais il est certain que Braun apporte en Bohême un expressionnisme violent qui lui confère une place spéciale dans son milieu d'adoption. Gian Lorenzo Bernini, Saint Longinus, 1628 Une statue comme le Saint Jude Thaddée (probablement 1712, Galerie nationale, Prague) semble présenter une forte réminiscence du Saint Longin que Bernin avait sculpté pour Saint-Pierre : la pose et le drapé sont analogues, avec quelque chose de plus cassé et de plus anguleux dans les plis chez Braun, dû probablement au fait que sa statue est en bois. -

Vivaldi's Bohemian Manuscripts

Vivaldi’s Bohemian Manuscripts PAUL EVERETT On 30 September 1729, the violinist Giovanni Battista Vivaldi (1655–1736) was granted the permission of the procurators of S. Marco, Venice, to take a year’s leave of absence in order to accompany a son of his to ‘Germania’.1 This son was surely Antonio Vivaldi (1678–1741), by then already a celebrated composer of opera and instrumental works, who seems to have relied a great deal on the services of his father. A close professional relationship between the two men had existed for many years. Giovanni Battista had been Antonio’s violin teacher and had helped to establish his career in Venice before becoming his most trusted copyist. Blessed with longevity, he remained his son’s prin- cipal assistant until as late as 1733.2 The primary purpose of the Vivaldis’ visit to German-speaking lands remains un- certain, and we do not know details of their itinerary. In general terms, the trip may have been an attempt by Antonio to refresh or enhance his association with Charles VI, the Habsburg emperor, first formed in 1727 when the composer dedicated to him the Op. 9 collection of concertos, La cetra (published in Amsterdam by the firm of Le Cène), and pursued in 1728 with the similarly dedicated manuscript collection of twelve concertos, also entitled La cetra, preserved in Vienna.3 The composer had for some time enjoyed contacts with other persons, including Prince Philip of Hesse- Darmstadt, governor of Mantua from 1714 to 1735, and Count Wenzel von Morzin (1676–1737) to whom the Op. -

Marzanna Jagiełło-Kołaczyk* Dwarfs and Other Curiosities in The

Dwarfs and other curiosities in the european gardens 23 Marzanna Jagiełło-Kołaczyk* Dwarfs and other curiosities in the european gardens Introduction1 Over the last few years the interest in the phe- many gardens today [2], [3], [11], [17], [18], [23], nomenon of garden gnomes has been evidently [29], [33]. growing. Their older brothers – stone dwarfs – are in The monographs on residential complexes with their a way put aside on the margin of these elaborate sculptures of dwarfs proved much more helpful to us. deliberations. So far, however, no monograph has These works brought factual information necessary for been presented which would comprehensively ana- further research [5], [8], [12], [16], [19], [20], [26], [32], lyze all aspects connected with the role played by [34]. stone dwarf figures in the European gardens. The The publications specifically on stone dwarfs regard- monographic studies regarding the subject focused ing a few garden designs such as the one on the dwarf on their historical as well as cultural and anthropo- theater in the Mirabell Gardens, the first known group logical aspects, treating stone dwarfs as a stage lead- of this kind of sculptures in the European gardens, ing to the main subject of the deliberations – ceram- proved definitely most helpful for further deliberations ic, colorful figures wearing red hats which are put in [2]. Dwarfs in antiquity The contradiction regarding placing an adult person Bes2. He was a very popular household deity revered in in a small child’s body caused by a twist of fate has fas- small chapels who protected Egyptians against misfor- cinated people since antiquity.