Un Descansadero Hipogeo De Merinas En Mucientes (Valladolid)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BOPVA-A-2011-02662.Pdf

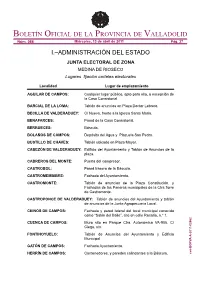

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 086 Miércoles, 13 de abril de 2011 Pág. 37 I.–ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO JUNTA ELECTORAL DE ZONA MEDINA DE RIOSECO Lugares fijación carteles electorales Localidad Lugar de emplazamiento AGUILAR DE CAMPOS: Cualquier lugar público, apto para ello, a excepción de la Casa Consistorial. BARCIAL DE LA LOMA: Tablón de anuncios en Plaza Doctor Lebrero. BECILLA DE VALDERADUEY: C/ Nueva, frente a la Iglesia Santa María. BENAFARCES: Pared de la Casa Consistorial. BERRUECES: Báscula. BOLAÑOS DE CAMPOS: Depósito del Agua y Plazuela San Pedro. BUSTILLO DE CHAVES: Tablón ubicado en Plaza Mayor. CABEZÓN DE VALDERADUEY: Edificio del Ayuntamiento y Tablón de Anuncios de la plaza. CABREROS DEL MONTE: Puerta del compresor. CASTROBOL: Pared trasera de la Báscula. CASTROMEMBIBRE: Fachada del Ayuntamiento. CASTROMONTE: Tablón de anuncios de la Plaza Constitución, y Fachadas de las Paneras municipales de la Ctra Torre de Castromonte. CASTROPONCE DE VALDERADUEY: Tablón de anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la Junta Agropecuaria Local. CEINOS DE CAMPOS: Fachada y pared lateral del local municipal conocido como “Salón del Baile”, sito en calle Rosario, n.º 1. CUENCA DE CAMPOS: Muro sito en Parque Ctra. Autonómica VA-905, C/ Ciega, s/n. FONTIHOYUELO: Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Edificio Municipal. GATÓN DE CAMPOS: Fachada Ayuntamiento. HERRÍN DE CAMPOS: Contenedores, y paredes colindantes a la Báscula. cve-BOPVA-A-2011-02662 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 086 Miércoles, 13 de abril de 2011 Pág. 38 Localidad Lugar de emplazamiento MAYORGA: Vallas existentes al lado de la Casa de Cultura. -

Cigales · Ribera Del Duero

2017 A C D E IG A U L · R ES O · R ER IBERA DEL DU 14 CIGALES 38 RIBERA DEL DUERO Sumario CAMINANDO ENTRE UVAS 6 CIGALES 14 ASÍ SOMOS 15 EL LUJO DE LA VARIEDAD 18 EXPERIENCIA COMPLETA 22 FASCINACIÓN POR EL VINO 23 CULTURA Y MÚSICA 26 RUEDA EL ARRAIGO DEL DEPORTE 27 EVENTOS 28 CANAL DE CASTILLA 32 RIBERA DEL DUERO 38 VEN Y RIBÉRATE! 39 SIEMPRE EL DUERO 42 NATURALMENTE 46 PATRIMONIO 50 62 GASTRONOMÍA 51 EL VINO, SIEMPRE PRESENTE 54 EVENTOS 58 Fotografías cedidas por: RUEDA 62 Consorcio Ruta del Vino Ribera VIVO, FRESCO, AMENO 63 del Duero // Paco Santamaría ÚNICOS E INTERNACIONALES 70 Ruta del Vino Cigales LO MEJOR DE LA RUTA 72 Ruta del Vino Rueda SUMÉRGETE 76 II FERIA DE ENOTURISMO CASTILLA Y LEÓN 80 RUTA DEL VINO | 3 Caminando entre uvas Los vinos de Castilla y León transportan el peso de los siglos. Son el resultado de unos terrenos hoscos pero generosos, de un clima severo pero que sabe mimar sus cultivos y otorgar- les unos dones indiscutibles. Nos adentramos en los domi- nios de los vinos castellanos y leoneses. Emprendemos una ruta donde el arte y la historia nos acompañarán a cada paso. 6 | RUTA DEL VINO RUTA DEL VINO | 7 Hablar de Ribera del Duero es hablar de nomía ineludibles. Es una ruta adornada calidad. Es hablar de historia, de buenas por grandes legados humanísticos, por tierras, de un río que recorre pausada- la historia de casas señoriales y raíces de mente las esplendorosas llanuras caste- abolengo y por un envidiable patrimonio llanas, tan fértiles como austeras. -

~Ales 11 2 11 0 3 2 Camporredondo 37 6 368

Províneia de VALLADOLI D CENSO DE LA POBLACION DE 1970 Núm. Población Población Núm. Població n Població n de Nombre del Municipio de de de Nombre del Municipio t e de orden derecho hecho orden .?erecho hecho Adalia 138 133 51 Ciguñuela 47 8 45 5 Aguasal 79 79 52 Cistérniga 1 .077 1 .06 2 Aguilar de Campos 692 663 53 Cogeces de Iscar 240 23 9 Alaejos 2 .444 2.420 54 Cogeces del Monte 1 .41 8 1 .41 8 Alcazarén 937 896 55 Corros 502 5 W 6 Aldea de San Miguel 31 0 297 56 Corrales de Duero 283 26 6 7 V eamayor de San Martín 1 .022 97 7 57 CW861as de Santa Marta 388 37 3 8 Almenara de Adata 93 92 58 Cuenca de Campos 523 46 5 9 Amusquillo 35 1 330 59 Curiel 329 32 9 1 0 Arroyo 57 1 559 60 Encinas de Esgueva 690 67 7 1 1 Ataquines 1 .25 8 1 .21 3 61 Esguevillas de Esgueva 646 64 7 1 2 Bahabón 38 3 381 62 Fomüelúda 565 55 1 1 3 Barrial de la Loma 364 354 63 Fom nedraza 227 21 4 1 4 Barruelo 129 129 64 Fontihoytirlo 17 0 169 1 5 Becilla de Valderaduey 77 5 787 65 Fresno el 4 x . :, 1 .847 1 .833 1 6 ldenafarces 16 1 161 66 Fuensaldada 676 67 2 17 ' Bercero 47 2 466 67 Fuente el Sv` 47 1 46 2 1 8 »emanado 48 4 8 68 Fuente - Olmedo 12 9 12 5 1 9 Berrueces 28 2 282 69 Gallegos de Hornija 21 5 20 3 20 Bobadilla del Campo 56 2 567 7 0 Galón de Campos 152 14 9 21 Bocigas 156 150 7 1 Gerla 45 2 43 2 22 Bocos de Duero 18 1 182 7 2 Gómeznarro 298 29 1 23 Boecillo 79 5 776 7 3 Hernin de Campos 444 44 4 24 Boleños de Campos 649 622 7 4 Hornillos 303 31 3 25 Brahojos de Medina 323 31 3 7 5 Iscar 5.30 3 5 .19 2 26 Bustillo de naves 17 3 173 76 Laguna de Duero 3 .428 3.40 5 27 Cabezón 1 .81 6 1 .80 8 77 Langayo 752 74 7 28 Cabezón de Valderaduey . -

Provincia De VALLADOLI D

Provincia de VALLADOLI D Comprende esta provincia los siguientes municipios, por partidos judiciales Partido de Medina del Campo Partido de Nava del Rey Bobadilla del Campo . Pozal de Gallinas . Alaejos. Pollos . Brahojos. Pozaldez . Castrejón. Siete Iglesias de Traban- Campillo (El) . Rodilana. Castronuño. cos. Carpio. Rubí de Bracamonte. Fresno el Viejo. Torrecilla de la Orden . Cervillego de la Cruz. Rueda. Nava del Rey . Villafranca de Duero. Fuente el Sol. San Vicente del Palacio . Gomeznarro. Seca (La) . Partido de Olmedo Lomoviejo. Serrada . Medina del Campo. Velascálvaro . Aguasal. Moraleja de las Panaderas . Villanueva de Duero. Mojados . Alcazarén . Muriel . Nueva Villa de las Torres. Villaverde de Medina. Aldea de San Miguel . Olmedo. Aldeamayor de San Mar- Parrilla (La) . Partido de Medina de Ríoseco tín. Pedraja del Portillo (La), Almenara de Adaja . Pedrajas de San Esteban. Ata.quines. Portillo. Berrueces. Tamariz de Campos . Bocigas. Puras. Cabreros del Monte . Tordehumos. Boecillo . Ramiro. Castromonte. Valdenebro de los Valles. Camporredondo. Salvador . Medina de Ríoseco. Valverde de Campos . Cogeces de Iscar . San Miguel del Arroyo. Montealegre. Villabrágima . Fuente-Olmedo. San Pablo de la Moraleja. Moral de la Reina . Villaesper . Hornillos. Valdestillas. Morales de Campos . Villafrechos . Iscar. Ventosa de la Cuesta. Mudarra (La) . Villagarcía de Campos . Llano de Olmedo. Viana de Cega. Palacios de Campos. Villalba de los Alcores. Ma tapozuelos. Zarza (La) . Palazuelo de Vedija . Villamuriel de Campos . Megeces. Pozuelo de la Orden. Villanueva de San Man - Santa Eufemia del Arroyo . ejo. Partido de Pefiafiel Partido de Mota del Marqués Bahabón . Pesquera de Duero . Bocios de Duero. Piñel de Abajo . Adalia. San Salvador . Campaspero. Piñel de Arriba . Almaraz de la Mota . -

AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS Aprobación Definitiva De La Modificación De La Ordenanza Fiscal Reguladora

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 242 Jueves, 21 de diciembre de 2017 Pág. 1 BOPVA-B-2017-242 SUMARIO I.-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO COMISARÍA DE AGUAS. Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico. Información pública del expediente de referencia MC/CP- 875/2017-VA de modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Tordesillas. Página 5 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES Anuncio de licitación para contratar el Servicio de limpieza de la piscina climatizada Benito Sanz de la Rica Página 7 Núm. 242 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOS Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora ALLADOLID de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Página 9 V DE A AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora ROVINCI del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Página 10 Jueves, 21 de diciembre 2017 P LA E D AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS L Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal nº 15 reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de guardería FICIA O infantil. Página 12 OLETÍN B cve: BOPVA-S-2017-242 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 242 Jueves, 21 de diciembre de 2017 Pág. 2 AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 23 reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los locales de titularidad municipal. Página 14 AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA CONTRATACIÓN. -

Junta Electoral De Zona Zona De Medina De Rioseco

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 77 Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 211 I.-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO JUNTA ELECTORAL DE ZONA ZONA DE MEDINA DE RIOSECO Publación de candidaturas. Fase presentación. Elecciones locales 2019. Don José Antonio Salinero Bombin Secretarío de la Junta electoral de Zona de Medina de Rioseco. HACE SABER: En cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se hacen públicas en el anexo adjunto, las candidaturas presentadas en esta Junta electoral de zona para las elecciones locales de 2019 en los diferentes municipios de esta Junta Electoral de Zona. En Medina de Rioseco a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.-El Secretario de la Junta electoral de Zona. Núm. 77 Pág. 211 ALLADOLID V ROVINCIA DE Miércoles, 24 de abril 2019 P FICIAL DE LA O OLETÍN B cve: BOPVA-A-2019-01633 sección: I.-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO organismo: JUNTA ELECTORAL DE ZONA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 77 Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 212 CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL AGUILAR DE CAMPOS CANDIDATURA NÚM. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) TITULARES 1. LUIS MIGUEL MULERO LEBRATO 2. RAFAELA MARTINEZ RODRIGUEZ 3. YOLANDA FERNANDEZ BAÑOS 4. JUAN MANUEL ALFONSO APARICIO SUPLENTES SIN CANDIDATOS CANDIDATURA NÚM. 2: PARTIDO POPULAR (PP) TITULARES 1. JOSE LUIS COLLANTES LOPEZ 2. CASIMIRO GONZALEZ FERNANDEZ 3. MARIO COLLANTES RAMOS 4. DANIEL GONZALEZ MUCIENTES SUPLENTES SIN CANDIDATOS CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL BARCIAL DE LA LOMA CANDIDATURA NÚM. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) TITULARES 1. -

Riberas De Castronuño

DEPORTE DIVERTIDO "Andando por la Provincia" 28 de Noviembre de 2020 Riberas de Castronuño www.juegosescolares.es 1 2ª RUTA: DEPORTE DIVERTIDO "ANDANDO POR LA PROVINCIA" 28 de Noviembre de 2020 "Riberas de Castronuño" RESERVA NATURAL "RIBERAS DE CASTRONUÑO Categoría: Reserva Natural Localización: Situado en el centro Oeste de la provincia, próximo a su límite con Zamora, sobre un tramo del río Duero, en el embalse de San José. Superficie de la reserva: 8.420 Ha. Superficie incluida ZIS: 34.300 Ha. Término municipal: Número de municipios: 4 Castronuño, Pollos, Torrecilla de la Abadesa y Tordesillas. Núcleos: Número de núcleos de Población: 8 Cartago, Castronuño, Cubillas, Rinconada y Pollos. Población interior: 1.865 habitantes. Población incluida ZIS: 10.364 habitantes (Año 2001) www.juegosescolares.es 2 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO Las Riberas de Castronuño aparecen como un espacio natural situado al centrooeste de la provincia de Valladolid y cuyo territorio engloba el tramo del río Duero comprendido entre las localidades de Tordesillas y Castronuño. En esta última localidad se encuentra, además, el embalse de San José. Las riberas de Castronuño constituyen un emblemático ecosistema palustre que destaca por su importancia para la nidificación y como zona de invernada de muchas y variadas aves acuáticas. Un interesante bosque de ribera, formado principalmente por chopo negro, sauce, álamo blanco, fresno y majuelo, acompaña al río en su sinuoso discurrir por la llanura sedimentarla. Además de embellecer el paisaje, esta formación rupícola sirve de refugio y protección a una gran cantidad de aves, entre las que destacan las importantes colonias de garza real, martinete y garceta común. -

Leyenda Temática

320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000 400000 410000 4670000 MAZUECOS DE VALDEGINATE AMUSCO UME 02_06 PAREDES DE NAVA VALL. AG250-VENTA DE BAÑOS/PA VILLALOBÓN-PALENCIA RIBAS CLAVE: B0801.11000.15000.14100 DE CAMPOS FRECHILLA VILLODRIGO SANTA CASTROPONCE HERRÍN MARÍA DEL DE CAMPOS N-611 CAMPO N-620A BECILLA DE MONZÓN DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS VALDERADUEY VILLALÓN DE CAMPOS . N-610 AUTILLO DE CAMPOS HUSILLOS PALENZUELA FUENTES DE VILLAUMBRALES A-67 NAVA 4660000 QUINTANA DEL PUENTE FUENTES DE VALDEPERO CORDOVILLA LA REAL N-622 CUENCA DE CAMPOS PERAL DE ARLANZA VILLAVICENCIO DE CASCÓN DE LOS CABALLEROS GRIJOTA LA NAVA VILLARRAMIEL VILLAMEDIANA VILLAHÁN P-12 HERRERA DE VALDECAÑAS CEINOS DE CAMPOS TORQUEMADA CASTROMOCHO MAZARIEGOS A-65 VILLALOBÓN PALENCIA TABANERA DE CERRATO COBOS DE CERRATO VILLAMARTÍN DE CAMPOS LEYENDA TEMÁTICA N-611 AGUILAR DE CAMPOS N-601 MORAL DE LA AUTILLA DEL 4650000 REINA PINO N-620A Eje de la UME estudiada HORNILLOS DE CERRATO UME_02_06 P-11 A-610 Poblaciones 6 VILLAVIUDAS CIUDAD BERRUECES JARDÍN VENTA DE BAÑOS < 35.000 hab. MENESES DE CAMPOS VILLERÍAS DE CAMPOS VIRGEN DEL MILAGRO PALAZUELO DE CALABAZANOS VILLANUEVA DE SANTA CECILIA DEL ANTIGÜEDAD VEDIJA > 70.000 hab. SAN ALCOR VALLADOLID MANCIO BALTANÁS VENTA DE AMPUDIA BAÑOS BAÑOS DE CERRATO 5 Municipios afectados MONTEALEGRE DE HONTORIA DE CERRATO VILLAFRECHÓS CAMPOS TARIEGO 4640000 DE CERRATO Comunidades autonomas MEDINA DE RIOSECO 4 VALLE DUEÑAS DE CERRATO Infraestructuras viarias MORALES DE VILLALBA DE CAMPOS VALDENEBRO DE LOS LOS ALCORES -

Mucientes Chert” in the Northern Iberian Plateau (Spain) M

“Mucientes Chert” in the Northern Iberian Plateau (Spain) M. Natividad Fuertes-Prieto 1, Ana Neira-Campos 1, Esperanza Fernández- Martínez 2, Fernando Gómez-Fernández 3 and Eduardo Alonso-Herrero 4 1. Área de Prehistoria, Universidad de León. Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, Spain. Email: Fuertes-Prieto: [email protected]; Neira-Campos: [email protected] 2. Área de Paleontología, Universidad de León, Spain. Email: [email protected] 3. Área de Prospección e Investigación minera, Universidad de León, Spain. Email: [email protected] 4. Área de Edafología y Química del Suelo, Universidad de León, Spain. Email: [email protected] Abstract: The so-called “Mucientes chert" is a variety that appears in the central area of the Iberian North Plateau, in the Duero Basin. It is widely known in the geological and archaeological literature and its use for knapping was especially important in Prehistory. From a macroscopic point of view it is a nodular chert, with white and very porous cortex, and brown to blackish or beige colour in the inner part. In this work we carried out a more accurate petrographic, mineralogical and chemical characterization of this lithology using SEM, XRD and XRF techniques in samples coming from “Las Canteras” (Mucientes village), a chert outcrop of the “Cuestas” Unit (Vallesian-Aragonian, Miocene Age). Also, we have made a review of its geological occurrence and archaeological distribution areas. It is intended to sketch the delimitation of the geographical area of occurrence taking into account the geological and archaeological references. -

La Arquitectura En Tierra En La Villas Nuevas Medievales Castellanas. Relación Entre Arquitectura Y Urbanismo. Análisis

Construcción con Tierra Pasado, presente y futuro Congreso de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos 2012. Coordinadores: Félix Jové Sandoval, José Luis Sáinz Guerra. ISBN: 978-84-616-3485-9 D.L.: VA 257-2013 Impreso en España Abril de 2013 Publicación online. Para citar este artículo: Sáinz, A; Sáinz, J; Jové, F; Martínez, J; García, L; Del Río, M; “LAS VILLAS NUEVAS MEDIEVALES CASTELLANAS. ANÁLISIS DE LOS NÚCLEOS DE PEÑAFLOR Y TORDEHUMOS, VALLADOLID.”. En: Construcción con tierra. Pasado, presente y futuro. Congreso de Arquitectura de tierra en Cuenca de Campos 2012. [online]. Valladolid: Cátedra Juan de Villanueva. Universidad de Valladolid. 2013. P. 61-72. Disponible en internet: http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2013/05tr-sainz.pdf URL de la publicación: http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones.html Este artículo sólo puede ser utilizado para la investigación, la docencia y para fines privados de estudio. Cualquier reproducción parcial o total, redistribución, reventa, préstamo o concesión de licencias, la oferta sistemática o distribución en cualquier otra forma a cualquier persona está expresamente prohibida sin previa autorización por escrito del autor. El editor no se hace responsable de ninguna pérdida, acciones, demandas, procedimientos, costes o daños cualesquiera, causados o surgidos directa o indirectamente del uso de este material. This article may be used for research, teaching and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, re-distribution, re-selling, loan or sub-licensing, systematic supply or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. The publisher shall not be liable for any loss, actions, claims, proceedings, demand or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material. -

Sumario Boletín Oficial De La Provincia De Valladolid

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 147 Viernes, 2 de agosto de 2019 Pág. 1 BOPVA-B-2019-147 SUMARIO II.-ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID. Servicio Territorial de Economía. Anuncio de información pública la solicitud de modificación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para una instalación de producción de energía eléctrica en el término municipal de Villanubla Página 4 JUNTA DE CASTILLA Y LEON DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Información pública en expediente VA-VP-18970-O de ocupación temporal de terrenos de vía pecuaria en el término municipal de Pozaldez (Valladolid). Página 6 JUNTA DE CASTILLA Y LEON DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Información pública en expediente VA-VP-18714-O de Núm. 147 ocupación temporal de terrenos de vía pecuaria en los términos municipales de Nava del Rey y Pollos, (Valladolid). Página 7 ALLADOLID V DE JUNTA DE CASTILLA Y LEON A DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Información pública en expediente VA-VP-18716-O de ocupación temporal de terrenos de vía pecuaria en el término municipal de ROVINCI Viernes, 2 de agosto 2019 P El Campillo, (Valladolid). Página 8 LA E D L FICIA O OLETÍN B cve: BOPVA-S-2019-147 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 147 Viernes, 2 de agosto de 2019 Pág. 2 JUNTA DE CASTILLA Y LEON DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID. Servicio Territorial de Economía. Resolución por la que se concede A.A. previa, A.A. -

La Guerra Civil En Valladolid• Notas Sobre La Represión En La Ciudad*

La Guerra Civil en Valladolid• notas sobre la represión en la ciudad* Jesŭs María Palomares Universidad de Valladolid Resulta superfluo recordar que, tras el estallido de la guerra civil, la persecución en las dos zonas en que quedó fragmentado el país fue una trágica y temprana realidad, pudiendo constatarse sin dificultad una prisa por eliminar o al menos neutralizar a cuan- tos en la terminología al uso eran los desafectos. Y es que, tanto los sublevados como los leales al gobierno republicano, creyeron a pies juntillas encarnar y en exclusiva la esen- cia del verdadero y ŭnico pueblo español l . Como cualquier dogmatismo, un obstáculo para la convivencia. Seg ŭn escribió Luis Romero, referido a los días 18 al 20 de julio: «los españoles empezaron a matarse entre sí, el ansia y la posibilidad fratricidas no se aplacaron sino mucho después»2. Valladolid no fue una excepción en la oleada represi- va y demonizadora del adversario. Como un calco de lo sucedido en otras poblaciones, en la capital y en la provincia castellanas la violencia siguió las pautas consabidas del terror caliente, de la justicia legal y de las depuraciones e incautaciones. Acto seguido del golpe militar afloran por doquier manifestaciones de la nueva situación. A la vera de la crónica cotidiana del conflicto y/o de la incorporación de volun- tarios al bando nacional, la prensa diaria, sujeta desde el primer momento a estrecho con- trol, sigue los dictados de las autoridades interesadas simultáneamente en imponer el código de justicia militar y aterrorizar a los adversarios 3 . Sólo así cabe interpretar el alar- de informativo consistente en divulgar sin escrŭpulo las listas de detenidos4, los conse- jos de guerra y, en su caso, la prisión o ejecución de la pena capital.