Josef Winkler

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

When a Work of Art Is Whole

UNIVERSITY OF COPENHAGEN HUMANITIES FACULTY DEPARTMENT FOR ART HISTORY Nomeda Repsyte When a Work of Art is Whole An Attempt to Introduce the Early Philosophical Essays (1919-24) of 0LFKDLO0LFKDLORYLþ%DFKWLQ (1895-1975) into the Discipline of Art History through their Analysis and Actual Application for an Interpretation of the Self-Portraits (c. 1917-8) by Chaim Soutine (1893–1943) thesis for a cand. phil. degree in art history Supervisor: dr. Nicoletta Isar September 2004 “There is no point in philosophizing," declared the Unknown Poet evasively. "Both of us - you through literature, I through art - have experienced every kind of death. Therefore, death can never really surprise us. Spiritually speaking, a man of culture inhabits not one but many countries. He lives not in one epoch but in many. He can elect any form of death and does not grieve when death at last catches up with him. Overcome by ennui, he pronounces: 'So, we meet again!' It all seems so ridiculous to him. Konstantin Vaginov. Kozlinaja pesn’. 1928. 2 TABLE OF CONTENTS ABBREVIATIONS 4 LIST OF ILLUSTRATIONS AND THEIR SOURCES 5 1. INTRODUCTION 9 2. THE RAVE AROUND THE RUSSIAN 13 The Bachtin Industry and the Belated Newcomer 3. THE SEQUENCE PROBLEM 23 Mismatching the Interpretative with the Historical 4. THE TRI-PARTITE ANALYSIS OF A WORK OF ART 33 Towards Systematic Studying of Works of Art 5. “THE PAINTINGS OF MERIT” 68 The Unstable Self-Portraits 6. CONCLUSION 81 RÉSUMÉ PÅ DANSK 87 ILLUSTRATIONS 89 APENDICES 104 1. M. M. Bachtin and Ch. Soutine: Biographical Data 2. Publications of the Early Texts in Russian and their Translations 3. -

This Electronic Thesis Or Dissertation Has Been Downloaded from Explore Bristol Research

This electronic thesis or dissertation has been downloaded from Explore Bristol Research, http://research-information.bristol.ac.uk Author: [No Value], Louise Elizabeth Hughes Title: Chaim Soutine (1893-1943) Receptions, constructions and significance General rights Access to the thesis is subject to the Creative Commons Attribution - NonCommercial-No Derivatives 4.0 International Public License. A copy of this may be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode This license sets out your rights and the restrictions that apply to your access to the thesis so it is important you read this before proceeding. Take down policy Some pages of this thesis may have been removed for copyright restrictions prior to having it been deposited in Explore Bristol Research. However, if you have discovered material within the thesis that you consider to be unlawful e.g. breaches of copyright (either yours or that of a third party) or any other law, including but not limited to those relating to patent, trademark, confidentiality, data protection, obscenity, defamation, libel, then please contact [email protected] and include the following information in your message: •Your contact details •Bibliographic details for the item, including a URL •An outline nature of the complaint Your claim will be investigated and, where appropriate, the item in question will be removed from public view as soon as possible. Chaim Soutine (1893-1943): Receptions, Constructions and Significance Louise Elizabeth Hughes A dissertation submitted to the University of Bristol in accordance with the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts. -

Bijoux Tableaux Et Dessins Anciens Mobilier Objets D'art

Bijoux Tableaux et Dessins Anciens Mobilier Objets d’Art MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015 PIASA Département Bijoux Contact presse PIASA Dora Blary Isabelle de Puysegur +33 1 53 34 13 30 Tél. : +33 1 53 34 10 10 [email protected] [email protected] Département Cécile Demtchenko Woringer Tableaux et Dessins Anciens Tél. : +33 1 53 34 12 95 Alix de Saint-Hilaire [email protected] +33 1 53 34 10 15 [email protected] Département Mobilier et Objets d’Art Pascale Lutz +33 1 53 34 10 19 [email protected] Département Céramiques anciennes Bijoux Marie-Amelie Pignal de Préville +33 1 53 34 10 12 [email protected] Tableaux Département Sculpture Maylis Gazave +33 1 53 34 10 10 [email protected] Dessins et Anciens Anciens Mobilier Mobilier Objets d’Art GARANTIES Attribué à : signifie que l’œuvre ou l’objet a Conformément à la loi, les indications portées été exécuté pendant la période de production au catalogue engagent la responsabilité de la de l’artiste mentionné et que des présomptions société de ventes, sous réserve des rectifications sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur éventuelles annoncées au moment de la vraisemblable. présentation de l’objet et portées au procès Entourage de : le dessin est l’œuvre d’un artiste verbal de la vente. Une exposition préalable contemporain de l’artiste mentionné qui s’est permet aux acquéreurs de se rendre compte de montré très influencé par l’œuvre de ce maître. l’état des biens mis en vente. Il ne sera admis Atelier de : sortie de l’atelier de l’artiste mais aucune réclamation une fois l’adjudication réalisée par des élèves sous sa direction. -

Art Teacher's Book of Lists

JOSSEY-BASS TEACHER Jossey-Bass Teacher provides educators with practical knowledge and tools to create a positive and lifelong impact on student learning. We offer classroom-tested and research-based teaching resources for a variety of grade levels and subject areas. Whether you are an aspiring, new, or veteran teacher, we want to help you make every teaching day your best. From ready-to-use classroom activities to the latest teaching framework, our value-packed books provide insightful, practical, and comprehensive materials on the topics that matter most to K–12 teachers. We hope to become your trusted source for the best ideas from the most experienced and respected experts in the field. TITLES IN THE JOSSEY-BASS EDUCATION BOOK OF LISTS SERIES THE SCHOOL COUNSELOR’S BOOK OF LISTS, SECOND EDITION Dorothy J. Blum and Tamara E. Davis • ISBN 978-0-4704-5065-9 THE READING TEACHER’S BOOK OF LISTS, FIFTH EDITION Edward B. Fry and Jacqueline E. Kress • ISBN 978-0-7879-8257-7 THE ESL/ELL TEACHER’S BOOK OF LISTS, SECOND EDITION Jacqueline E. Kress • ISBN 978-0-4702-2267-6 THE MATH TEACHER’S BOOK OF LISTS, SECOND EDITION Judith A. Muschla and Gary Robert Muschla • ISBN 978-0-7879-7398-8 THE ADHD BOOK OF LISTS Sandra Rief • ISBN 978-0-7879-6591-4 THE ART TEACHER’S BOOK OF LISTS, FIRST EDITION Helen D. Hume • ISBN 978-0-7879-7424-4 THE CHILDREN’S LITERATURE LOVER’S BOOK OF LISTS Joanna Sullivan • ISBN 978-0-7879-6595-2 THE SOCIAL STUDIES TEACHER’S BOOK OF LISTS, SECOND EDITION Ronald L. -

S$1 BILLION FINE ART COLLECTION on DISPLAY for the FIRST TIME in ASIA Pièce De Résistance by Botticelli, Monet, Modigliani, Picasso and Rembrandt, Among Others

MEDIA RELEASE For Immediate Release S$1 BILLION FINE ART COLLECTION ON DISPLAY FOR THE FIRST TIME IN ASIA Pièce de résistance by Botticelli, Monet, Modigliani, Picasso and Rembrandt, among others 26 September 2013, Singapore – From now till 31 December 2013, Fort Canning Centre is home to some of the most exquisite masterpieces by world famous artists in a blockbuster exhibition entitled “The Art of Collecting, Masterpieces from the Pinacothèque de Paris”. This pop-up exhibition by Singapore Pinacothèque de Paris is the first in the region to provide visitors the chance to uncover first-tier works of art by master artists such as Botticelli, Monet, Modigliani, Rembrandt, Picasso, Pollack, Van Dyck and Warhol among others. On loan from various private collections, the exhibition offers visitors an exceptional opportunity to view works that are typically kept behind closed doors. Valued at S$1 billion, the collection of 19 priceless original canvases on display present a unique experience in today’s world where visitors will enjoy, without any complexes, artworks that are usually impossible to see side by side. “The Lute Singing Player” by Hendrick ter Brugghen is placed next to Andy Warhol’s “Marilyn”, an example of how works created centuries apart are in dialogue with one another. In another instance, visitors can draw similarities from the paintings by Flemish Baroque artist Van Dyck and Italian Renaissance painter Tintoretto as both depict similar landscapes though created hundreds of miles apart. Artworks by two abstract painters – Mark Rothko and Chu Teh-Chun are exhibited side by side. One American of a Latvian-Jewish descent and the other Chinese, based in France. -

Soutine Ou Le Lyrisme Désespéré : Traduction Commentée

UNIVERSITÉ PALACKÝ À OLOMOUC Faculté des arts Département des études romanes Soutine ou le lyrisme désespéré : Traduction commentée d’une publication biographique avec un glossaire Soutine ou le lyrisme désespéré: Commented Translation of a Biographical Publication with a Glossary (Mémoire de licence) Auteur : Martin Kaňovský Directrice de recherche : Doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D. Olomouc 2020 Je, soussigné, Martin Kaňovský, atteste avoir réalisé ce mémoire moi-même et avoir noté toutes les références utilisées dans le présent travail. Je déclare que toutes les citations qui proviennent d’autres sources que de celles françaises sont traduites par l’auteur du mémoire. À Olomouc, le 17 août 2020 Signature ................................................ Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la Directrice de ce mémoire, doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D., d’avoir assumée la surveillance sur mon mémoire ainsi que pour sa disponibilité et ses conseils. Je remercie également à Mgr. Jan Jeništa, Ph.D. de m’avoir introduit à la discipline de la traduction et à Mgr. Kristýna Křeháčková pour sa direction de ce mémoire à son commencement. À la fin, je voudrais adresser mes remerciements à ma famille de m’avoir apporté leur support tout au long de mes études. Table des matières Introduction ............................................................................................................................... 6 I Soutine ou le lyrisme désespéré ....................................................................................... 8 I.1 Éditions -

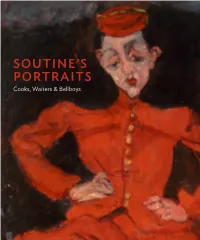

Soutine's Portraits

SOUTINE’S PORTRAITS Cooks, Waiters & Bellboys SOUTINE’S PORTRAITS Cooks, Waiters & Bellboys –– 2 SOUTINE’S PORTRAITS Cooks, Waiters & Bellboys edited by Karen Serres and Barnaby Wright contributors Merlin James, Karen Serres and Barnaby Wright the courtauld gallery in association with paul holberton publishing First published to accompany the exhibition SOUTINE’S PORTRAITS Cooks, Waiters & Bellboys The Courtauld Gallery, London 19 October 2017 – 21 January 2018 The Courtauld Gallery is supported by the Higher Education Funding Council for England (hefce) Copyright © 2017 Texts copyright © the authors All rights reserved. No part of this publicatioan may be transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any storage or retrieval system, without the prior permission in writing from the copyright holder and publisher. isbn 978-1-911300-21-2 British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Produced by Paul Holberton Publishing 89 Borough High Street, London se1 1nl www.paulholberton.com Designed by Laura Parker Printing by e-Graphic Spa, Verona Front cover: detail of cat. 8 Back cover: detail of cat. 4 Frontispiece: detail of cat. 4 contents 7 Foreword 8 Exhibition Supporters 9 Samuel Courtauld Society 10 Acknowledgements 14 Introduction Soutine’s Misfits barnaby wright 46 Modern Workers Soutine’s Sitters in Context karen serres 72 Matière and Métier Soutine’s The Little Pastry Cook and Other Personae merlin james 94 CATALOGUE karen serres and barnaby wright 148 Bibliography 152 Photographic Credits Chaïm Soutine (1893–1943) foreword Although I can claim no credit for this wonderful important works in their care. -

Condos Go Couture Brooklyn Blogger's Brownstone Wild on The

Condos Go Couture ■ Brooklyn Blogger’s Brownstone ■ Wild on the Upper West Side FALL 2010 Atoosa and Ari Rubenstein’s Flatiron loft undergoes a Urban Opulence dazzling and dramatic renovation PUMPKIN armchair. Design: Pierre Paulin. Live beautifully. 155 Wooster Street New York (212) 253-5629 www.lignerosetny.com 250 Park Avenue South New York (212) 375-1036 www.lignerosetny.com 4131 Main Street Philadelphia (215) 487-2800 www.rosetphilly.com 160 NE 40th Street Miami (305) 576-4662 www.lignerosetmiami.com BBDO LR-10-069_NYObserver_Pumpkin.indd 1 9/29/10 10:42 AM MANHATTAN A&D Building 150 E. 58th St. 212.688.5990 96 Spring St. 212.680.9000 207 E. 119th St. 212.369.2000 LONG ISLAND 222 Rte. 109 Farmingdale 631.391.9506 75 Garden St. Westbury 516.997.9200 WESTCHESTER 369 Lexington Ave. Mt. Kisco 914.666.5127 QUEENS 57-22 49th St. 718.937.9500 IT’S THE PREMIERE OF SOMETHING PREMIER. Davis & Warshow unveils the world’s first next generation Kohler Premier Showroom in the A&D Building. This new showroom experience offers architects and designers a vibrant and exciting presentation of kitchen and bath products in an environment that encourages in-depth interaction. For over 85 years, architects and designers have relied on Davis & Warshow’s unparalleled service to help them achieve results that inspire. Stop by and experience it today. WWW.DWNY.COM Client: Davis & Warshow File: oLo.dw.collage_NYO.ai Project: Collage Ad Publication: NY OBSERVER Date: 09.14.10 Issue: October 13 Version: v.1.1 Color: CMYK Unit: Full page Trim: 8.875” x 10.875” Live: .25 from trim Contact: John Sadowski 212-489-1122 [email protected] Your Complete Home Design Resource. -

Madeleine Castaing

« Je ne peux imaginer quelque chose de plus merveilleux qu’être ce que je suis. » Esthète et mécène, Madeleine Castaing (1894-1992) est surtout connue pour son œuvre de décoratrice : celle qui « faisait des maisons comme d’autres font des poèmes » accueillait dans sa boutique, rue Jacob, André Malraux, Brigitte Bardot, Françoise Sagan ou Coco Chanel. Mais bien avant de donner son nom au bleu Castaing et d’aménager la maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, elle côtoya la bohême de Montparnasse et lança le peintre Chaïm Soutine. Personnalité turbulente, elle inspira le personnage de Julietta à Louise de Vilmorin, eut pour amis Erik Satie, Pablo Picasso, Blaise Cendrars ou Violette Leduc, et, au cours des vingt-cinq dernières années de sa très longue vie, fut une Maud qui collectionna les jeunes Harold. Écrivain, traducteur et journaliste, Jean-Noël Liaut est l’auteur de biographies et d’essais, dont Karen Blixen : une odyssée africaine, Elsa Triolet et Lili Brick : les sœurs insoumises, et Nancy Mitford : la dame de la rue Monsieur. Jean-Noël Liaut Madeleine Castaing Mécène à Montparnasse Décoratrice à Saint-Germain-des-Prés DU MÊME AUTEUR Biographies : Hubert de Givenchy, Grasset, 2000. Karen Blixen. Une odyssée africaine, Payot, 2004 ; rééd. Petite Bibliothèque Payot, 2005 et 2018. Grand Prix littéraire de l’héroïne, 2004. Natalie Paley, Bartillat, 2005 ; rééd. 2015. Madeleine Castaing. Mécène à Montparnasse. Décoratrice à Saint-Germain-des-Prés, Payot, 2008 ; rééd. Petite Biblio thèque Payot, 2009 et 2021. La Javanaise, Robert Laffont, 2011. Elsa Triolet et Lili Brik. Les sœurs insoumises, Robert Laffont, 2015. -

Chaim Soutine Galerie Thomas Die Leidenschaft Des Malens The

CHAIM SOUTINE DIE LEIDENSCHAFT DES MALENS THE PASSION OF PAINTING GALERIE THOMAS CHAIM SOUTINE DIE LEIDENSCHAFT DES MALENS THE PASSION OF PAINTING IN ZUSAMMENARBEIT MIT IN COOPERATION WITH MAURICE TUCHMAN & ESTI DUNOW GALERIE THOMAS AUSGESTELLTE WERKE EXHIBITED WORKS KANINCHEN um 1918 40 THE RABBIT c. 1918 40 FRAUEN IM DORF um 1918 47 WOMEN IN THE VILLAGE c. 1918 47 STILLEBEN MIT BLUMEN um 1918 53 STILL LIFE WITH FLOWERS c. 1918 53 STILLEBEN MIT GEFLÜGEL um 1918 57 STILL LIFE WITH FOWL c. 1918 57 LANDSCHAFT MIT HÄUSERN um 1918 62 LANDSCAPE WITH HOUSES c. 1918 62 METZGEREI um 1919 67 THE BUTCHER STALL c. 1919 67 BLICK AUF MONTMARTRE um 1919 74 VIEW OF MONTMARTRE c. 1919 74 DER BALKON um 1919 81 THE BALCONY C. 1919 81 STILLEBEN MIT GLADIOLEN um 1919 85 STILL LIFE WITH GLADIOLAS c. 1919 85 LANDSCHAFT MIT BÄUMEN um 1919 90 LANDSCAPE WITH TREES c. 1919 90 BLUMEN UND FISCH um 1919 97 FLOWERS AND FISH c. 1919 97 METZGERJUNGE um 1919 101 BUTCHER BOY c. 1919 101 FEIGENBÄUME um 1920/21 108 FIG TREES c. 1920/211 108 ZWEI FASANE TWO PHEASANTS AUF EINEM TISCH um 1926 114 ON A TABLE c. 1926 114 FASANE um 1926 119 BRACE OF PHEASANTS c. 1926 119 OBERKELLNER um 1927 125 HEAD WAITER c. 1927 125 DER GROSSE FASAN um 1926/27 128 THE GREAT PHEASANT c. 1926/27 128 BEI DER BUCHLEKTÜRE WOMAN ASLEEP EINGESCHLAFENE FRAU um 1937 133 OVER A BOOK c. 1937 133 2 INHALT CONTENT VORWORT 5 FOREWORD 5 SOUTINE BEI DER ARBEIT 8 SOUTINE AT WORK 8 PARIS LEUCHTET WIEDER 24 PARIS SHINES AGAIN 24 SOUTINE UND DIE 33 SOUTINE AND THE 33 DEUTSCHEN EXPRESSIONISTEN GERMAN EXPRESSIONISTS GEORG BASELITZ 37 GEORG BASELITZ 37 ÜBER CHAIM SOUTINE ABOUT CHAIM SOUTINE AUSGESTELLTE WERKE 40 - 137 EXHIBITED WORKS 40 - 137 BIOGRAPHIE 140 BIOGRAPHY 140 3 DANKSAGUNG ACKNOWLEDGEMENT Unser großer Dank gilt Maurice Tuchman und Esti Dunow. -

Réouverture De La Maison De Jean Cocteau À Milly-La-Forêt

RÉOUVERTURE DE LA MAISON DE JEAN COCTEAU À MILLY-LA-FORÊT DOSSIER DE PRESSE 15 mai 2019 www.patrimoines.iledefrance.fr SOMMAIRE Éditos Jean Cocteau 4 14 au Centre Pompidou La Région Le catalogue 6 Île-de-france 16 donne un nouveau souffle à la Maison La programmation de Jean Cocteau 17 culturelle de juin à octobre La Maison « C’est la maison 10 de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt Informations pratiques 18 et contacts L’exposition 2o19 : qui m’attendait. 12 « Jean Cocteau. J’en habite le refuge, loin des sonnettes du Palais-Royal. Dessins d’une vie. Du Centre Pompidou Elle me donne l’exemple de l’absurde entêtement à Milly-la-Forêt » magnifique des végétaux. J’y retrouve les souvenirs de campagnes anciennes où je rêvais de Paris comme je rêvais plus tard, à Paris, de prendre la fuite. L’eau des douves et le soleil peignent sur les parois de ma chambre leurs faux marbres mobiles. Le printemps jubile partout. » Jean Cocteau, La Difficulté d’être, 1947 Photo de couverture : © Philippe Ayrault SERGE LASVIGNES, PRÉSIDENT DU CENTRE POMPIDOU Le rôle important de Cocteau aux côtés Inspirée peu de temps avant sa mort des grandes figures de l’art moderne, par un grand mécène du Centre à commencer par Pablo Picasso, ses Pompidou, Pierre Bergé, inlassable activités multiformes dans le domaine défenseur de son œuvre, la dation de la littérature, bien sûr, mais aussi dans qui vient d’entrer au Musée national ceux des arts plastiques, de la musique, d’art moderne constitue à n’en pas du cinéma et du spectacle vivant, douter une nouvelle date marquante cette palette de talents le vouait dans cette relation posthume entre ÉDITOS à occuper une place à sa mesure le poète et notre institution. -

Portraits D'écrivains Librairie Jean-Claude Vrain

Librairie Jean-Claude Vrain Portraits d’écrivains Première partie : A-C De Woody Allen à Curnonsky Librairie Jean-Claude Vrain 12, rue Saint-Sulpice 75006 Paris Téléphone : 01 43 29 36 88. E-mail : [email protected] SAS au capital de 161 000 euros. Siret: 40896371800015 Banque : Crédit du Nord Paris Luxembourg. Agence 02033. Compte 28031200200 Membre du Syndicat national de la librairie ancienne et moderne, du Syndicat national des Antiquaires et du Syndicat Français des Experts professionnels en œuvres d’art et objets de collection. 2 Expertises et estimations. Vente et achat de tous livres rares et précieux. Achats réglés au comptant. Conditions de vente conformes aux usages du Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne de la Ligue Internationale de la Librairie Ancienne. Toute commande doit être adressée à l’adresse suivante : [email protected] Présentation Ce catalogue est le fruit de ma passion pour la littérature et la poésie. Depuis mon commencement comme libraire il y a maintenant près de 35 ans, je me suis attaché avec passion à collectionner les portraits d’écrivains, suite logique pour moi de mes choix de libraire. Au gré des ventes, des catalogues, de propositions de confrères j’ai régulièrement acquis des photos, des dessins, des peintures, des estampes en fonction de mes envies, de mes moyens, de mes goûts pas toujours sûrs, des amis qui m’ont aussi parfois influencé, aidé dans mes choix. Bien sûr ma passion pour Baudelaire, Apollinaire, Balzac, Proust, Artaud, Céline, Beckett, Mallarmé, Nerval, Sagan, et bien d’autres se retrouve dans ce catalogue de plus de 2 500 pages.