Etude De Base Sur Les Moyens De Subsistance Et Les Filières Porteuses Dans La Zone Du Liptako-Gourma

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

51 Younoussi Tillabéri 2

1 LASDEL Laboratoire d’études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local _________ BP 12901, Niamey, Niger – tél. (227) 72 37 80 BP 1383, Parakou, Bénin – tél. (229) 61 16 58 Observatoire de la décentralisation au Niger (enquête de suivi 2004-2005) Les pouvoirs locaux dans la commune de Tillabéri (2) Younoussi Issa Assistants de recherche : Abdoutan Harouna, Oumarou Issaka Etudes et Travaux n° 51 Financement : Kfw (FICOD) Janvier 07 2 Table des matières INTRODUCTION ___________________________________________________________________ 4 Méthodologie de la recherche ____________________________________________ 4 COMPLEMENTS DES ENQUETES DE REFERENCE ___________________________________________ 6 L’Etat local __________________________________________________________ 6 L’environnement associatif ____________________________________________ 10 Les partis politiques __________________________________________________ 16 Les projets et ONG ___________________________________________________ 19 DES CAMPAGNES ELECTORALES A LA MISE EN PLACE DU CONSEIL COMMUNAL _________________ 21 La mise en place de l’exécutif communal et profil des membres du conseil _______ 23 LE CONSEIL MUNICIPAL ET SON FONCTIONNEMENT ______________________________________ 26 La composition du conseil communal ____________________________________ 26 Le fonctionnement du conseil ___________________________________________ 27 La mairie ___________________________________________________________ 31 Les ressources financières de la commune _________________________________ -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

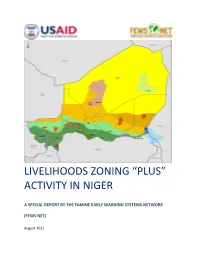

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

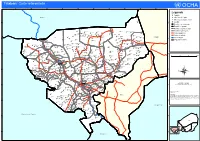

NIGER: VILLAGES SUIVIS DANS LES 5 DEPARTEMENTS SOUS ETAT D'urgence DANS LA REGION DE TILLABERI Au 5 Mai 2018 1°0'0"E 2°0'0"E 3°0'0"E 4°0'0"E

NIGER: VILLAGES SUIVIS DANS LES 5 DEPARTEMENTS SOUS ETAT D'URGENCE DANS LA REGION DE TILLABERI Au 5 mai 2018 1°0'0"E 2°0'0"E 3°0'0"E 4°0'0"E Légende ! Chef lieu du département 50km # Village à haut risque de déplacement D Village ayant connu un déplacement M A L II " Village accueillant des déplacés internes ^ Village à suivre par le monitoring de protection 10 # Limite départementale 76 #6 9# 49 # 5 8 53 48#" #42 D 75 # #" "" 65 D# 68 # #55 # 57 D#74 # 4 # 3 Limite communale #" # # 1 # #7 11 12 " 52 # # 73 64 D# 67 D# 15 # # 19 37# 72 ## # 66 69 70 # # #" 61 60 59 63 # # # Département sous état d'urgence 51 #" # # 62 D # # 20 35 50 58 #13 16 17 # 18 #" #"54 INATES 71 # 34 D # " 77 Banibangou # # N # " 41 N " Limite internationale #43 # BANIBANGOU ! " 0 44 45 14 0 ' 56 " #" #" # ' 0 40 D# 0 ° " 47 BANIBANGOU SANAM ° 5 24 21 38 39 5 1 # #33 D# Abala 1 # 30 46 D#" #" D# #" ABALA ! # ## 26 36 ABALA # 29 25#" 31 22 #27 93 32 ^ # 94^95 23 #28 GOROUAL ^ ^96 98 Ayorou TONDIKIWINDI 84 103 ^ ^^ ! ^^ 97 AYOROUAYOROU 83 99 92 100 ^ ^ Ayorou ANZOUROU ^102 Bankilare DINGAZIBANDA KOURFEYE-FILINGUE ! ^91 DESSA 86 BANKILARE 82 ^ BANKILARE OUALLAM ^ 85 BIBIYERGOU 1 Miel 26 Agamsourgou 51 Tagdounatt 76 Inzouett 101 Petelkole ^ MEHANA 88 2 Miel Cimint 27 Tinfagatt 52 Inassarara 77 Tilloa 102 Dolbel 79 SAKOIRA Filingue ^ ^ Ouallam 3 Tigueze Fan Raoufi 28 Tinagangan 53!Imbouga 78 Bouppo 103 Gorouol 80 TILLABERI ! 4 Tiguezefan Issa 29 Yassane Nomade 54 Tamagaste 79 Lemdou ^ ^81 SINDER OUALLAM 5 Tiguezefantabre 30 Alewayane 55 Inates 80 Tinawass 90 KOKOROU -

Ref Tillaberi A1.Pdf

Tillabéri: Carte référentielle 0°0'0" 0°30'0"E 1°0'0"E 1°30'0"E 2°0'0"E 2°30'0"E 3°0'0"E 3°30'0"E 4°0'0"E 4°30'0"E Légende !^! Capitale M a l i !! Chef lieu de région ! Chef lieu de département N N " Digue Diga " 0 0 ' ' 0 0 3 3 Localité ° ° 5 5 1 1 Frontière internationale Frontière régionale Zongodey Frontière départementale Chinégodar Dinarha Tigézéfen Gouno Koara Chim Berkaouan Frontière communale In Tousa Tamalaoulaout Bourobouré Mihan Songalikabé Gorotyé Meriza Fandou Kiré Bissao Darey Bangou Tawey Térétéré Route goudronée Momogay Akaraouane Abala Ngaba Tahououilane Adabda Fadama Tiloa Abarey Tongo Tongo BANIBANGOU Bondaba Jakasa Route en latérite Bani Bangou Fondé Ganda Dinara Adouooui Firo ! Ouyé Asamihan N N " Tahoua " 0 Abonkor 0 ' Inates ' 0 Siwili Tuizégorou Danyan Kourfa 0 ° ° Fleuve Niger 5 Alou Agay 5 1 1 Sékiraoey Koutougou Ti-n-Gara Gollo Soumat Fadama ABALA Fartal Sanam Yassan Katamfransi ! Banikan Oualak Zérma Daré Doua I-n-Tikilatène Gawal Région de Tillabéri Yabo Goubara Gata Garbey Tamatchi Dadi Soumassou Sanam Tiam Bangou Kabé Kaina Sama Samé Ouèlla Sabon Gari Yatakala Mangaizé-Keina Moudouk Akwara Bada Ayerou Tonkosom Amagay Kassi Gourou Bossé Bangou Oussa Kaourakéri Damarké Bouriadjé Ouanzerbé Bara Tondikwindi Mogodyougou Gorou Alkonghi Gaya AYOROU Boni Gosso Gorouol ! Foïma Makani Boga Fanfara Bonkwari Tongorso Golbégui Tondikoiré Adjigidi Kouka Goubé Boukari Koyré Toumkous Mindoli Eskimit Douna Mangaïzé Sabaré Kouroufa Aliam Dongha Taroum Fégana Kabé Jigouna Téguey Gober Gorou Dambangiro Toudouni Kandadji Sassono -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Niger AFRICAN DEVELOPMENT BANK Fraternity – Work - Progress ------Prime Minister’S Office ------AFRICAN DEVELOPMENT FUND High Commission for Niger Valley Development

Republic of Niger AFRICAN DEVELOPMENT BANK Fraternity – Work - Progress ------------ ------------------------ Prime Minister’s Office ------------ AFRICAN DEVELOPMENT FUND High Commission for Niger Valley Development "KANDADJI" ECOSYSTEMS REGENERATION AND NIGER VALLEY DEVELOPMENT PROGRAMME (KERNVDP) DETAILED ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT EXECUTIVE SUMMARY January 2008 TABLE OF CONTENTS List of Acronyms.........................................................................................................................i 1. Introduction ........................................................................................................................ 1 2. Description and Rationale of the KERNVDP .................................................................... 1 3. Policy, Legal and Institutional Framework ........................................................................ 3 3.1. Policy Framework ...................................................................................................... 3 3.1.1. Relevant ADB Crosscutting Policies ..................................................................... 3 3.1.2. International Conventions, Protocols, Treaties and Agreements. .......................... 4 3.1.3. Legal Environmental Framework........................................................................... 5 3.1.4. Legal Social Framework ........................................................................................ 5 3.2. Institutional and Administrative Framework ............................................................ -

NER Zones De Couverture Programme Spotlight

NIGER Tillabéri - Initiative Spotlight Programme Niger - Communes d’intervention 2019-2022* Janvier 2019 Abala Sanam MALI Tondikiwindi MAI TALAKIA Anzourou Inatès Banibangou TALCHO Banibangou KOUFFEY Filingué Abala Ouallam TIDANI Abala BANIZOUMBOU Ayerou FAZAOU Sanam Dingazi TillabériAyerou GARBEY MALO KOIRA TOUNFALIS Sakoïra KOIRA TEGUI Tondikiwindi Gorouol DABRE CHICAL CHANYASSOU Sinder Ouallam SARGANE TILLAKAINA KOIRA ZENO Filingué KABIA Anzourou KOSSEY MAI TALAKIA BAGDAD GAOBANDA GUESSE HASSOU DINGAZI BANDA GARIE Tillabéri GOUTOUMBOU GOUROUKE Kourfeye Centre LOUMA TALCHO Bankilaré DAIBERI Dessa DIEP BERI KOUFFEY SIMIRI KANDA Bankilaré GANDOU BERI Ouallam TIDANI BANIZOUMBOU Filingué MORIBANE TASSI DEYBANDA ITCHIGUINE Bibiyergou FAZAOU TOMBO Méhana Simiri Dingazi Imanan KOKOMANI HAOUSSA Sakoïra Tondikandia BONKOUKOU SHETT FANDOU ET GOUBEY Tillabéri TOUNFALIS Kourteye GARBEY MALO KOIRA DALWAY EGROU KOIRA TEGUI MARIDOUMBOU Ouallam LOKI DABRE CHICAL CHANYASSOU LOSSA KADO SARGANE KRIP BANIZOUMBOU SIGUIRADO Sinder TILLAKAINA KOIRA ZENO Filingué Kokorou HASSOU KABIA GAOBANDA GUESSE KOSSEY Gothèye GARIE Tillabéri SANSANE HAOUSSA BAGDAD DINGAZI BANDA GARDAMA KOIRA GOUTOUMBOU GOUROUKE Kourfeye Centre DAIBERI LOUMA DIEP BERI SIMIRI BANIZOUMBOU KANDA TIBEWA (DODO KOIRA) Téra GOUNOU BANGOU ZONGO AGGOU GANDOU BERI JIDAKAMAT MORIBANE KORIA HAOUSSA TONDIGAMEYE ITCHIGUINE Karma KONE BERI ZAGAGADAN Téra TASSI DEYBANDA KORIA GOURMA BANNE BERI Imanan TOMBO KOKOMANI HAOUSSA Hamdallaye Simiri Balleyara BONKOUKOU NAMARO NIAME Tondikandia SHETT FANDOU ET -

C:\Mes Documents\Annuaires\Annu

ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DU PLAN -©©©- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Etablissement Public à Caractère Administratif ANNUAIRE STATISTIQUE 2013-2017 Edition 2018 Novembre 2018 1 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 2 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 ANNUAIRE STATISTIQUE 2013 - 2017 EDITION 2018 Novembre 2018 3 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 4 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 Ce document a été élaboré par : - Sani ALI, Chef de Division de la Coordination Statistique et de la Coopération Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’Institut National de la Statistique (INS) : Les structures : - Direction de la Comptabilité Nationale, de la Conjoncture et des Etudes Economiques (DCNCEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). Les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Issoufou SAIDOU, Directeur de la Coordination et du Management de l’Information Statistique. Ce document a été examiné et validé par les personnes ci-après : - Maman Laouali ADO, Conseiller du DG/INS ; - Djibo SAIDOU, Inspecteur des Services Statistiques (ISS) ; - Ghalio EKADE, Inspecteur de Services Statistiques (ISS) ; - Sani ALI, Chef de Division de la Coordination Statistique et de -

Brochure D'information Sur La Décentralisation Au Niger

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA DECONCENTRATION BROCHURE D’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2011 r 1 s r 2 s SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 19 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 23 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 49 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 61 Sixième partie : Stratégies et outils du développement des collectivités ...................................... 67 Annexe 1 Carte administrative du Niger .............................................................................. 83 Annexe 2 Accords de coopération décentralisée existants au Niger ................................. 88 r 3 s LISTE DES SIGLES ANFICT Agence Nationale pour le Financement des Collectivités -

Présence Et Assistance Des Partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020

Présence et assistance des partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020 Nombre de partenaires par commune affectée Les frontières, les noms et les désignations utilisées sur cette carte n'impliquent pas l'endossement officiel ou l'acceptation par les Nations Unies. https://fscluster.org/niger Date de production: 30-septembre-2020 Sources de données: Cluster SA-Niger/Matrice réponse inondations Présence et assistance des partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020 Presence des partenaires par commune affectée (1/2) Région Département Commune Organisation Statut Type d'activité Nombre de ménages ciblés Nombre de personnes ciblées Agadez Agadez Agadez CRN/CICR Mobilisé Cash 1 000 7 000 Agadez Arlit Gougaram DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 133 931 Agadez Iferouane Iferouane DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 150 956 Agadez Iferouane Timia DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 141 751 Agadez Ingall Ingall DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 576 2 552 Agadez Tchirozerine Agadez GAGE (WFP) Planifié Cash 828 5 796 Agadez Tchirozerine Dabaga GAGE (WFP) Planifié Vivres 2 763 19 341 Agadez Tchirozerine Tabelot DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 895 7 279 Agadez Tchirozerine Tchirozerine GAGE (WFP) Planifié Vivres 8 376 58 632 Diffa Diffa Diffa IRC Planifié (blank) 100 700 Diffa Diffa Diffa Karkara (WFP) Planifié Cash 352 2 464 Diffa N'Guigmi N'Guigmi VND (WFP) Planifié Vivres 481 3 367 Dosso Boboye Birni N'Gaouré DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 458 3 996 Dosso Boboye Birni N'Gaouré IRW Mobilisé (blank) 450 3 150 Dosso Boboye Birni -

Cartographie Des Risques De Protection

NIGER / Cartographie des Risques de Protection Région de Tillabéri Octobre – décembre 2018 TABLE DE MATIERES 1 INTRODUCTION 3 1.1 OBJECTIF GENERAL 3 1.2 METHODOLOGIE 3 2 ANALYSE DE L’INSECURITE : LES CONFLITS ARMES 6 2.1 GROUPES ARMES RADICAUX 7 2.2 CONFLITS INTERETHNIQUES 8 2.3 INDIVIDUS ARMES OPPORTUNISTES/BANDITISME : 9 3 PROBLEMATIQUES STRUCTURELLES 12 3.1 COHESION SOCIALE 12 3.2 VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 15 3.2.1 MARIAGE PRECOCE 15 3.2.2 VIOL ET AGRESSIONS SEXUELLES 15 3.2.3 VIOLENCES CONJUGALES 16 3.3 MANQUE D’OPPORTUNITES ECONOMIQUE ET CHOMAGE 16 4 ACCES AUX SERVICES DE BASE 18 4.1 DOCUMENTATION CIVILE 18 4.2 ACCES A L’EAU POTABLE 18 4.3 ACCES AUX SOINS DE SANTE 19 4.4 DESCOLARISATION ET NON SCOLARISATION 20 4.5 SECURITE ALIMENTAIRE 21 5 CONCLUSION 23 ANNEXE I – Acronymes 24 ANNEXE II – Interconnexion Mali-Niger (Tillaberi et Tahoua) 25 ANNEXE III - Proces-verbal de l’assemblee generale des chefs coutumiers et leaders communautaires de la Commune rurale d’Inates 26 Cartographie des Risques – Région de Tillabéri. | 2 1 Introduction Dans le cadre de la réponse aux questions de déplacement des populations dans la zone nord de la région de Tillabéri, l’ONG ANTD et le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) ont mis en œuvre avec l’appui de l’UNHCR un projet de monitoring de protection et de prise en charge des cas d’extrême vulnérabilité, des survivant(e)s VBG et des victimes de violations aux droits de l’homme. Pour mettre en œuvre le projet, ANTD et DRC ont élaboré une première cartographie des risques de protection en Avril 2018 afin de répertorier les localités où les menaces et les vulnérabilités sont prévalentes, et les capacités limitées.