Document D'objectifs Natura 2000

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée Vin De Corse Ou

Publié au BO-AGRI le Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « VIN DE CORSE » ou « CORSE » homologué par le décret n° 2011-1084 du 8 septembre 2011, modifié par arrêté du publié au JORF du CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse », initialement reconnue par le décret du 22 décembre 1972, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci- après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires 1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Calvi » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. 2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. 3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Figari » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. 4°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Porto- Vecchio » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. 5°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Sartène » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. -

The Centipedes (Chilopoda) of Corsica: Catalogue of Species With

IJM 7: 15–68 (2012) A peer-reviewed open-access journal The centipedes (Chilopoda) of Corsica: catalogue of species with faunistic, zoogeographical...INTERNATIONAL JOURNAL15 OF doi: 10.3897/ijm.7.3110 RESEARCH articLE www.pensoft.net/journals/ijm Myriapodology The centipedes (Chilopoda) of Corsica: catalogue of species with faunistic, zoogeographical and ecological remarks Marzio Zapparoli1, Etienne Iorio2 1 Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF), Università degli Studi della Tuscia, Via San Camillo de Lellis, I-01100 Viterbo, Italy 2 Attaché au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) - DSE USM 602, 9 impasse Sarturan, 13005 Marseille, France Corresponding author: Marzio Zapparoli ([email protected]) Academic editor: Pavel Stoev | Received 21 March 2012 | Accepted 7 May 2012 | Published 5 June 2012 Citation: Zapparoli M, Iorio E (2012) The centipedes (Chilopoda) of Corsica: catalogue of species with faunistic, zoogeographical and ecological remarks. International Journal of Myriapodology 7: 15–68. doi: 10.3897/ijm.7.3110 Abstract Published and unpublished data on the centipedes of Corsica (France) is summarised and critically reviewed in this paper. Thirty-three species are listed and discussed (1 Scutigeromorpha, 11 Lithobio- morpha, 4 Scolopendromorpha, 17 Geophilomorpha), one of which is new to the island: Henia (Pseu- dochaetechelyne) brevis (Silvestri, 1896). General geographical distribution, chorotype, exact localities and ecological notes (altitudinal range, habitats) are given for each species. Eight species are Corsican endem- ics. Taxonomic remarks are given for some species. General notes on the composition of the centipede fauna of Corsica and its zoogeographic affinities as well as remarks on the ecology of the species and their assemblages are also included. -

Liste Des Électeurs Sénatoriaux En Haute-Corse

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE ÉLECTIONS SÉNATORIALES du 27 septembre 2020 ********** Liste des électeurs sénatoriaux (dressé en application des dispositions de l'article R. 146 du code électoral) 1 / 49 1 – SÉNATEUR - CASTELLI Joseph 2 – DÉPUTÉS - ACQUAVIVA Jean-Félix - CASTELLANI Michel 3 - CONSEILLERS A L’ASSEMBLÉE DE CORSE - ARMANET Guy - ARRIGHI Véronique - BENEDETTI François - CARLOTTI Pascal - CASANOVA-SERVAS Marie-Hélène - CECCOLI François-Xavier - CESARI Marcel - COGNETTI-TURCHINI Catherine - DELPOUX Jean-Louis - DENSARI Frédérique - GHIONGA Pierre - GIUDICI Francis - GIOVANNINI Fabienne - GRIMALDI Stéphanie - MARIOTTI Marie-Thérèse - MONDOLONI Jean-Martin - MOSCA Paola - NIVAGGIONI Nadine - ORLANDI François - PADOVANI Marie-Hélène - PAOLINI Julien - PARIGI Paulu-Santu - PIERI Marie-Anne - POLI Antoine - PONZEVERA Juliette - POZZO di BORGO Louis - PROSPERI Rosa - SANTUCCI Anne-Laure - SIMEONI Marie - SIMONI Pascale - TALAMONI Jean-Guy - TOMASI Anne - TOMASI Petr’Antone - VANNI Hyacinthe 4 - DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX -AGHIONE a) Délégué élu - CASANOVA André b) Suppléants - VIELES Francis - BARCELO Daniel - KLEINEIDAM Hervé -AITI a) Délégué élu - ORSONI Gérard b) Suppléants - ANGELI Marius -ALANDO a) Délégué élu - MAMELLI Guy b) Suppléants - IMPERINETTI Jean-Raphaël - POLETTI Cécile - BERNARDI Jean-François Albert -ALBERTACCE a) Délégué élu - ALBERTINI Pierre-François b) Suppléants - SANTINI Pasquin - ALBERTINI Catherine - ZAMBARO Flavia -ALERIA a) Délégués élus - LUCIANI Dominique - TADDEI Laurence - CHEYNET Patrick - HERMÉ -

Recueil Des Actes Administratifs N°2B-2019-06-002 Publié Le 6 Juin

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°2B-2019-06-002 HAUTE-CORSE PUBLIÉ LE 6 JUIN 2019 1 Sommaire DDFIP HAUTE CORSE 2B-2019-05-23-002 - COMMISSAIRE GOUVERNEMENT ADJOINT SAFER M LERAY (1 page) Page 4 2B-2019-06-04-001 - SUBDELEGATION EN MATIERE DOMANIALE (1 page) Page 6 2B-2019-06-04-002 - SUBDELEGATION EN MATIERE ORDONNANCEMENT SECONDAIRE (1 page) Page 8 DDTM 2B-2019-06-04-003 - Arrêté portant subdélégation de signature (actes administratifs) DDTM Haute-Corse (11 pages) Page 10 2B-2019-06-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature comptable - DDTM Haute-Corse (3 pages) Page 22 2B-2019-05-29-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation de démolition de l'ex-établissement "la Karavelle" situé en partie sur le domaine public maritime naturel au droit de la commune de Poggio Mezzana et portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur (4 pages) Page 26 2B-2019-05-29-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit de la Commune de Lucciana (5 pages) Page 31 2B-2019-05-29-004 - autorisation de travaux de ré-ensablement, de nivelage et de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur les plages situés sur les communes d'Algajola, d'Aregno, de Calvi, de Lumio et de Galeria (9 pages) Page 37 2B-2019-05-30-001 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER-SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE -

3B2 to Ps Tmp 1..96

1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Recueil Des Actes Administratifs N°2B-2017-12-008

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°2B-2017-12-008 HAUTE-CORSE PUBLIÉ LE 28 DÉCEMBRE 2017 1 Sommaire Agence Régionale de Santé de Corse 2B-2017-08-03-020 - DECISION N° ARS/2017/ 342 DU 3 août 2017Portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 duSESSAD AUTISME ET TED (2 pages) Page 5 2B-2017-08-03-003 - DECISION N° ARS/2017/ 325 DU 3 août 2017Portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 duCAMSP DE BASTIA – 2B0004188 (2 pages) Page 8 2B-2017-08-03-004 - DECISION N° ARS/2017/ 326 DU 3 août 2017Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2017 duCDAV de Bastia (2 pages) Page 11 2B-2017-08-03-005 - DECISION N° ARS/2017/ 327 DU 3 août 2017Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2017 duCMPP DE BASTIA (2 pages) Page 14 2B-2017-08-03-006 - DECISION N° ARS/2017/ 328 DU 3 août 2017Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2017 duCentre de Pré Orientation (CPO) L’Avvene (2 pages) Page 17 2B-2017-08-03-008 - DECISION N° ARS/2017/ 330 DU 3 août 2017Portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 del’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) l’Atelier (2 pages) Page 20 2B-2017-08-03-009 - DECISION N° ARS/2017/ 331 DU 3 août 2017Portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 del’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Stella Matutina (2 pages) Page 23 2B-2017-08-03-010 - DECISION N° ARS/2017/ 332 DU 3 AOUT 2017 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2017DU -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 2B HAUTE-CORSE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 2B - HAUTE-CORSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 2B-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 2B-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 2B-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 2B-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

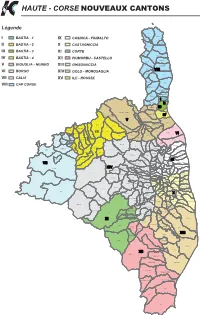

Decoupage Ok2014cantons Commune.Mxd

HAUTE - CORSE NOUVEAUX CANTONS Légende ERSA I IX ROGLIANO BASTIA - 1 CASINCA - FIUMALTO CENTURI II X TOMINO BASTIA - 2 CASTAGNICCIA MORSIGLIA MERIA III BASTIA - 3 XI CORTE PINO LURI IV BASTIA - 4 XII FIUMORBU - CASTELLO CAGNANO BARRETTALI V XIII BIGUGLIA - NEBBIO GHISONACCIA PIETRACORBARA CANARI VIIIVIII VI BORGO XIV GOLO - MOROSAGLIA OGLIASTRO SISCO VII CALVI XV ILE - ROUSSE OLCANI NONZA BRANDO VIII CAP CORSE OLMETA-DI-CAPOCORSO SANTA-MARIA-DI-LOTA SAN-MARTINO-DI-LOTA FARINOLE I BASTIA 1 PATRIMONIO IIII BASTIA 2 BARBAGGIO IIIIII BASTIA 3 SAINT-FLORENT SANTO-PIETRO-DI-TENDA POGGIO-D'OLETTA BASTIA 4 RAPALE IVIV SAN-GAVINO-DI-TENDA V OLETTA BIGUGLIA PALASCA OLMETA-DI-TUDA L'ILE-ROUSSE URTACA MONTICELLO VALLECALLE CORBARA BELGODERE XV NOVELLA RUTALI BORGO SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA VIVI ALGAJOLA PIGNA SORIO LAMA MURATO AREGNO VILLE-DI-PARASO SANT'ANTONINO PIEVE COSTA OCCHIATANA SPELONCATO LUCCIANA LUMIO LAVATOGGIO CATERI SCOLCA VIGNALE AVAPESSA PIETRALBA BIGORNO VESCOVATO MURO NESSA LENTO CAMPITELLO FELICETO OLMI-CAPPELLA VOLPAJOLA MONTEGROSSO CASTIFAO PRUNELLI-DI-CASACCONI CALVI VENZOLASCA OLMO PIOGGIOLA VALLICA CAMPILE SORBO-OCAGNANO ZILIA CANAVAGGIA BISINCHI MONTE LORETO-DI-CASINCA CASTELLARE-DI-CASINCA MONCALE MAUSOLEO CROCICCHIA CASTELLO-DI-ROSTINO IXIX PENTA-ACQUATELLA MOLTIFAO PENTA-DI-CASINCA SILVARECCIO VIIVII VALLE-DI-ROSTINO ORTIPORIO PORRI CASABIANCA PIANO GIOCATOJO TAGLIO-ISOLACCIO MOROSAGLIA CASALTA XIVXIV PIEDIGRIGGIO CALENZANA POGGIO-MARINACCIO PRUNO TALASANI POPOLASCA QUERCITELLO SCATA CASTINETA FICAJA SAN-GAVINO-D'AMPUGNANIPERO-CASEVECCHIE -

AREGNO (Haute-Corse)

Dossier Immobilier : AREGNO (Haute-Corse) Rapport d'Expertise Immobilière Référence Dossier : Donneur d'Ordre : Propriétaire du Bien : Objet de la Mission d'Expertise : X Valeur Vénale Valeur Locative Type de Rapport d'Expertise : X Rapport d'Expertise détaillé Rapport d'Expertise Synthétique Cadre de la Mission d'Expertise : Achat/vente Adresse du Bien : Référence Cadastrale : Superficie (en m2) : Type de Visite : X Visite Complète (intérieure & extérieure) Visite Extérieure uniquement, Visite Intérieure impossible Absence de visite (Réactualisation expertise antérieure) Date de la Visite : Date de Valeur de la Présente Expertise : Date de rédaction du Présent Rapport : Notre mission a été traitée selon les règles de méthodologie et de déontologie édictées par TEGoVA et par la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière. Ce rapport est conforme aux normes d'évaluation préconisées par la Directive Européenne n°2014/14/UE publiée au Journal Officiel le 28/02/2014, agréées par la Banque Centrale Européenne dans son avis du 05/07/2011, ainsi que par l’Ordonnance n°2016-351 du 25/03/2016, le Décret d’application n°2016-622 du 19/05/2016 et l’article L313-20 du Code de la Consommation. Ghjuvan'Santu LE MAO - EXPERT IMMOBILIER AGRÉÉ Accréditation TEGoVA : REV (Recognised European Valuer) n° REV-FR/CEIF-FNAIM/2020/7 Accréditation TEGoVA : TRV (TEGoVA Residential Valuer) n° TRV-FR/CEIF-FNAIM/2023/6 Membre de la Chambre des Experts Immobiliers de France FNAIM et de l’Institut Français de l’Expertise Immobilière Membre de la Fédération Nationale des Experts et Experts de Justice Évaluateurs Fonciers, Immobiliers et Commerciaux Contrat R.C.P. -

Grotte De Pietralbella, Tourbière Moltifao, Chênaie Verte (Identifiant National : 940004186)

Date d'édition : 27/10/2020 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004186 Grotte de Pietralbella, Tourbière Moltifao, Chênaie verte (Identifiant national : 940004186) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 01260000) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GROUPE CHIROPTERES CORSE, .- 940004186, Grotte de Pietralbella, Tourbière Moltifao, Chênaie verte. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004186.pdf Région en charge de la zone : Corse Rédacteur(s) :GROUPE CHIROPTERES CORSE Centroïde calculé : 1161889°-1742458° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 27/06/2007 Date actuelle d'avis CSRPN : 27/06/2007 Date de première diffusion INPN : 23/10/2020 Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 5 7. ESPECES -

Recueil Des Actes Administratifs N°2B-2018-06-003

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°2B-2018-06-003 HAUTE-CORSE PUBLIÉ LE 14 JUIN 2018 1 Sommaire DDCSPP 2B-2018-06-11-002 - Arrêté fixant le formulaire de saisine de la commission départementale de conciliation (1 page) Page 4 2B-2018-05-22-019 - Arrêté fixant le montant d'estimation du cheptel bovin de M. François Jules CASABIANCA devant être abattu sur ordre de l'administration (3 pages) Page 6 2B-2018-05-18-003 - Arrêté fixant le montant de l'estimation du cheptel bovin de M. CASABIANCA Jean François devant être abattu sur ordre de l'administration (3 pages) Page 10 2B-2018-05-18-004 - Arrêté fixant le montant de l'estimation du cheptel bovin de Mme Anne Marie MAROSELLI devant être abattu sur ordre de l'administration (3 pages) Page 14 2B-2018-06-11-003 - Arrêté modifiant l'arrêté DDCSPP/CS/N° 2B-2018-02-20-001 Du 20 février 2018 Portant modification de la composition de la commission de surendettement des particuliers (2 pages) Page 18 2B-2018-06-06-004 - Arrêté portant déclaration d'infection de tuberculose bovine - exploitation de Mme GERONIMI Mathilde (4 pages) Page 21 2B-2018-06-05-003 - Arrêté portant levée de déclaration d'infection de tuberculose bovine - exploitation de M. CATONI Pierre-Paul - EARL Fiore di Macchia (2 pages) Page 26 2B-2018-06-01-004 - Arrêté portant mise sous surveillance d'un cheptel caprin suspect d'être infecté de brucellose - exploitation de M. ZERENI Marius (3 pages) Page 29 DDTM 2B-2018-06-06-002 - Arrêté portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens -

Things to Do in and Around Algajola

Things to do in and around Algajola Below please find a list of things, which we enjoy to do while staying in Algajola. We hope you will enjoy your stay in Fiore di Lume! Kind regards Karsten and Trine www.algajola.dk Bathing: You do not have to go far. Aregno Plage is 500 m away and this is one of the best beaches on Corsica. Snorkelling from the rocks at the northeast end of Aregno Plage. This is an ideal spot as you can go into the water from the sandy beach and swim along the rocks, where there are thousands of fish and even small octopuses. The rocks around the fortress of Algajola are also good for snorkelling with plenty of fish. When the wind is strong and the waves are high there is nothing like body-surfing at Aregno Plage. It is possible to rent everything for water sports on the beach: Windsurfing boards, SUP’s, body boards, water skis and scooters, kayaks – just as the diving school is located at the beach itself. Just south of Calvi (a few kilometres) if you follow the coastal road towards Porto you come to a very beautiful beach in Golfe de la Revellatta. You can descend by car, but if you do not dare to challenge the bumpy non-paved road, you can park on the top and walk down. While being there you should visit Notre Dame de la Serra.(***) from where there is a breath-taking view of the Calvi bay – and in clear weather even Cap Corse.