Les Bois D'holnon Et D'attilly, Près De Saint-Quentin

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fiche Dispositif

Aide à l'agro-foresterie boisement et à l'agriculture biologique AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Présentation du dispositif Dans le cadre du programme "Lutte des pollutions diffuses" l'Agence de l'Eau Artois-Picardie accompagne les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques pour une meilleure protection de la ressource en eau. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Ce dispositif vise les agriculteurs engagés dans les démarches ou domaines suivants, sur les territoires prioritaires pour le maintien de l'agriculture en zones humides : agro-foresterie, agriculture biologique, agriculture de conservation des sols, à la production intégrée, aux modes de production à bas niveaux d'intrants, activité agricole dans les zones humides et les prairies. Peuvent bénéficier de ce dispositif les Maîtres d'ouvrage portant un projet augmentant les surfaces cultivées en agriculture biologique dans : les communes à enjeu « eau potable », les communes des 8 territoires prioritaires pour le maintien de l’agriculture en zones humides, les territoires ayant un projet de maintien ou de développement des prairies, les zonages Natura 2000 Peuvent également bénéficier de ce dispositif les Agriculteurs ayant leur siège d'exploitation ou exploitant au moins une parcelle dans : les communes à enjeu « eau potable », les communes des 8 territoires prioritaires pour le maintien de l'agriculture en zones humides, les territoires ayant un projet de maintien ou de développement des prairies, les communes concernées par un projet global de lutte contre l'érosion, reconnu par l'Agence, les zonages Natura 2000. Pour quel projet ? Dépenses concernées AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Aide à l'agro-foresterie boisement et à l'agriculture biologique Page 1 sur 3 Sont éligibles les études et les travaux. -

VTT Liaison VTT Lancienne V

Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France L’ancienne voie romaine À VTT DANS LA PLAINE DU VERMANDOIS © Cartes IGN 2508E, 2509E et 2609O 1 Holnon 1 2 D 2 3 11 4 • Durée : 2 h • Longueur : 16,8 km • Altitude mini : 93 m 5 • Altitude maxi : 138 m 10 • Balisage : Jaune et bleu 9 8 6 1 km 7 2 SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ Cimetières militaires britanniques à Holnon et Savy Patrimoine de Saint-Quentin, Ville d’Art 1 et d’Histoire Bois d’Holnon Oppidum gallo-romain et Musée du Église Saint-Martin (abside romane) et 3 calvaires à Vermandois à Vermand Attilly Vallées de la Somme et de l’Omignon Traces de l’ancienne voie romaine reliant Saint-Quentin © AS.Flament 2 à Vermand En chemin dans le bois d’Holnon INFOS TOURISTIQUES : Office de Tourisme et des Congrès A la périphérie de Saint-Quentin, ce parcours très roulant emprunte au départ et à l’arrivée une ancienne du Saint-Quentinois voie romaine. Après avoir traversé le bois d’Holnon, on accède par des chemins d’exploitation à des villages Tél.: 03 23 67 05 00 typiques de la région : Attilly puis Savy . CRÉATION ET ENTRETIEN DU Accès au départ : De Saint-Quentin ou Vermand, Niveau : Ce parcours s’est vu attribuer la couleur PARCOURS : rejoindre Holnon par la D 1029. À Holnon, prendre la verte selon le barême de la FFC (niveau très facile). Communauté d’Agglomération du direction du centre ville et le traverser. Au feu, prendre Circuit pouvant se révéler plus difficile par Saint-Quentinois et Communauté de à droite la rue Georges Clémenceau pour rejoindre le Difficultés : temps humide. -

New?Fürfashions for Officers

The Great War.1505th Day Mangins' army has successfully re¬ British Fliers Again! plied to the most recent of the power- OneYankee on Tribune Hit in ful enemy .reactions northeast of Bogus Paper Sancy in the region of Alemont. Bomb Bruges Docks French Make New Halds Huns Rain on Yanks From From Railly to Qulncji General Man- TankCaptures Sky Stop Raid on Coast! gin's army describes the arc of a circle., of which Làon is the centre, with a Two Batteries By Wilbur Forrest (hat the Allied nnvy has lost 2U bat¬ radius of ten miles. The French made LONDON', Sept. 1R. British army (Special c'a M« to The Tribune) tleships, 2fl battle-cruisers, 46 protected further raids in the and and navy aviators in r.he last 48 hours Champagne (Copyright, 1Ü1S. N»\v York Tribune Inc cruisers. 1N7 torpedo boat destroyers, Vosges districts. French military crit¬ 87 submarines and 75 auxiliary cruis¬ have dropped thirteen tons of bombs in the WITH THE AMERICAN ARMY IN on the docks at and a German ics predict further developments Armed With ers during the four years of war, or Bruges Only Rifle, 18. The Germans are airdrome in official near future, stating that several ele¬ LORRAINE, Sept. a greater number «if craft than Ger¬ Belgium, says 'an ments along their front make them par- U. S. Takes Five sending large numbers of small bnl- entire statement from the Admiralty to-day. Sergeant many's navy possessed before In air lighting, eleven German air¬ ticularly well equipped for offensive, the war. -

The Original Egyptian

The Great War.1498th Day ,'llUÜML'UIMli»ül,M»'!l»M»!«il«»"'I»' V« prisoners have been taken from the FERE Regiment Alexander and Regiment Au OUTFLANKING LA Comment gusta who have not only exhibited the Military gCHlNASI BROS. greatest pleasure at being captured but actually urged the British to go on By William L. McPherson attacking and take as many Germans (Copyright, 1918, Now York Tribuno Inc.) as possible, so as to end the war quick¬ THE most biting criticism yet ly. Then as each fresh batch of pris¬ made of the great German oners arrived at the the cage-; Germans offensive of 191.8 comes from captured cheered the British previously Lieutenant General Baron von Frey- success. the chief! Some idea of just what the average tag-Loringhoven, deputy intelligent German soldier thinks of of the German (¡encrai Stall. He The the war now bo from a calls it an "abortive offensive." Who Egyptian may gleaned Original letter written on August 20 by a non¬ could have said anything more in¬ commissioned officer to tiis brother in to German the ranks: jurious military prestige "I had to retreat through Galicia in or more destructive of the omniscient 1916," says the writer, "and I know- tradition of the German High Com¬ well enough what it means. It is per¬ * fectly obvious that vou have had heavy mand? casualties from a retirement of the Post-mortems arc generally mat¬ kind you have been making, but it can¬ ters of morbid curiosity. But Lieu¬ not be helped. You must be glad to Just as Isaid.When cigarette he resting now, but you won't be al¬ tenant General Baron von Freytag- lowed that satisfaction long, for a lot remark will make of men and material are needed now, Loringhoven's and there isn't much of either. -

Guide to The

Guide to the St. Martin WWI Photographic Negative Collection 1914-1918 7.2 linear feet Accession Number: 66-98 Collection Number: FW66-98 Arranged by Jack McCracken, Ken Rice, and Cam McGill Described by Paul A. Oelkrug July 2004 Citation: The St. Martin WWI Photographic Negative Collection, FW66-98, Box number, Photograph number, History of Aviation Collection, Special Collections Department, McDermott Library, The University of Texas at Dallas. Special Collections Department McDermott Library, The University of Texas at Dallas Revised 8/20/04 Table of Contents Additional Sources ...................................................................................................... 3 Series Description ....................................................................................................... 3 Scope and Content ...................................................................................................... 4 Provenance Statement ................................................................................................. 4 Literary Rights Statement ........................................................................................... 4 Note to the Researcher ................................................................................................ 4 Container list ............................................................................................................... 5 2 Additional Sources Ed Ferko World War I Collection, George Williams WWI Aviation Archives, The History of Aviation Collection, -

Western Front to Normandy Tour 13-25 Sep 2018 Paris to Paris

Western Front to Normandy Tour 13-25 Sep 2018 Paris to Paris Somme 1916 and 1918 France and Flanders 1917 Normandy 1944 13 days / 12 nights Battlefield History Tours P/L $4,295 pp $550 single sup — Key AIF sites and other notable historic locations Accommodation and most meals included Escorted by Steve Larkins (Colonel ret) Email Steve at [email protected] for details Getting there- Assembly in Paris Day 1 - Paris to the Somme Thur 13 Sep 2018—Assembly Today is ‘assembly’ in Paris at Roissy Novotel adjacent to Ter- minal 3 at Charles de Gaulle Airport. Relax, meet Tour Leader Steve Larkins and other guests. For your ease of reference, provided meals are marked ‘B/L/ D’ Lunches are generally boxed picnic style. Armistice 1918 Compeigne Fri 14 Sep 2018 - Getting There We will depart the hotel at 0830, heading north to our first stop, Compeigne, scene of the signing of the Armistice on 11 November 1918, and 22 years later the surrender of France to another invading German Army on 25 June 1940. Our next stop is the beautiful provincial city of Amiens then on to Arras. There are three key points of interest. The Wellington Quarries, only opened to the public in 2008, Town Hall, Arras give us a glimpse of ‘The Underground War’ of 1914-18, so vividly described in Sebastian Faux’s novel ’Birdsong’. Kiwi tunnellers joined up a series of underground limestone quar- ries to create a safe haven for over 25,000 British troops in the lead up to the Arras Offensive of early 1917, unobserved and safe from German artillery. -

AGENCE DE L'eau ARTOIS-PICARDIE Présentation Du Dispositif

Investissements dans les exploitations agricoles dans le cadre du PDR AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Présentation du dispositif L'Agence de l'Eau Artois-Picardie peut apporter une participation financière aux agriculteurs qui réalisent des investissements dans le cadre des Programmes de Développement Rural Régionaux (PDRR). Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Sont éligibles les agriculteurs ayant leur siège d'exploitation ou exploitant au moins une parcelle dans le bassin Artois-Picardie. Critères d’éligibilité L'aide aux investissements dans le cadre du PDRR est soumise aux conditions suivantes : exploiter au moins une parcelle ou avoir son siège d'exploitation dans les zones à enjeu eau potable, exploiter au moins une parcelle en Opération de Reconquête de la Qualité de l'eau, réaliser un diagnostic environnemental, implanter des surfaces d'intérêt écologique, être autonome en alimentation animale, s'engager dans une MAEC (Mesure Agro-Environnemental et Climatique). Pour quel projet ? Dépenses concernées Ce dispositif concerne les investissements suivants : investissements productifs visant la lutte contre l'érosion: matériel améliorant les pratiques culturales, matériels spécifiques pour l'implantation et l'entretien de couverts, l'enherbement inter-cultures ou inter-rangs, ou pour les zones de compensation écologiques, matériel végétal, paillage : protection des plants et main d’œuvre associée pour l'implantation de haies et d'éléments arborés, matériel d'entretien doux. investissements -

Saint-Quentin - Edition 2016 Les Habitants

PORTRAIT DE TERRITOIRE - Saint-Quentin - EDITION 2016 LES HABITANTS 146 communes, 9 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération - Superficie : 1 232,7 km² 138 686 habitants, soit 2,3 % de la population régionale - 58 962 ménages REPARTITION DE LA POPULATION POP. EPCI NB TOTALE EVOLUTION 0 À 24 25 À 44 45 À 64 65 À 74 75 ANS COMMUNES 2012 2007 - 2012 ANS ANS ANS ANS ET + CA de Saint Quentin 20 72 969 0,1% 23 452 17 498 18 987 6 175 6 857 CC Chauny Tergnier(1) 1 421 -6,2% 103 100 139 42 37 CC de la Région 8 2 115 -3,0% 645 523 607 163 177 de Guise(2) CC de la Thiérache 8 3 475 0,4% 1 081 833 960 252 349 d'Aumale(3) CC de la Thiérache 2 526 0,3% 159 130 135 52 50 du Centre(4) CC des Villes d'Oyse(5) 3 1 480 11,7% 473 395 391 111 110 CC du Canton de Saint Simon (C32s) 19 10 318 2,4% 3 251 2 766 2 783 754 764 CC du Pays du Vermandois 54 31 816 0,3% 10 104 7 789 8 635 2 573 2 715 CC du Pays Hamois(6) 1 71 -15,1% 13 15 27 5 12 CC du Val de l'Oise(7) 30 15 495 -0,4% 4 557 3 722 4 661 1 248 1 308 TOTAL DE LA ZONE D'EMPLOI 146 138 686 0,3% 43 836 33 772 37 324 11 374 12 380 SOuRCe : INSee, ReCeNSeMeNT de la POPulaTION 2012 (1) en partie, 23 communes étant situées dans la zone d’emploi de Tergnier (2) en partie, 16 communes étant situées dans la zone d’emploi de La Thiérache (3) en partie, 4 communes étant situées dans la zone d’emploi de La Thiérache (4) en partie, 54 communes étant situées dans la zone d’emploi de La Thiérache et 12 dans la zone d’emploi de Laon (5) en partie, 9 communes étant situées dans la zone d’emploi de Tergnier -

Annexe 3 Communes 0 3500

Conférence Territoriale de l’Action Publique Liste des électeurs du collège des communes du département de l’Aisne de moins de 3500 habitants Population au Nom de la commune Nom du maire 1er janvier 2014 Abbécourt PARIS René 546 Achery DEMOULIN Georges 617 Acy PENASSE Bertrand 1 009 Agnicourt-et-Séchelles LETURQUE Patrice 211 Aguilcourt PREVOT Gérard 382 Aisonville-et-Bernoville VIOLETTE Alain 288 Aizelles MERLO Jean-Marie 116 Aizy-Jouy DE WULF Eric 309 Alaincourt ANTHONY Stephan 512 Allemant HENNEVEUX Marc 190 Ambleny PERUT Christian 1 212 Ambrief BERTIN Nicolas 67 Amifontaine SERIN Denis 426 Amigny-Rouy DIDIER André 753 Ancienville DESBOVES Alain 78 Andelain URAN François 196 Anguilcourt-le-Sart LEMIRE Bernard 306 Anizy-le-Château CENTONZE SANDRAS Ambroise 1 943 Annois TELATYNSKI Richard 389 Any-Martin-Rieux MAILLARD Prince 485 Archon VILLAIN Jean-Luc 86 Arcy-Sainte-Restitue FONTE Daniel 439 Armentières-sur-Ourcq BOCQUET Jean-Pierre 102 Arrancy HARANT Georges 54 Artemps DUSANTER Jean-Claude 365 Artonges DADOU Ghislain 195 Assis-sur-Serre BEAUSAERT Richard 283 Athies-sous-Laon BRUN Yves 2 687 Attilly BRUET Jean-Paul 388 Aubencheul-aux-Bois PASSET Francis 312 Aubenton CHARLIER Denise 707 Aubigny-aux-Kaisnes VAN HEESWYCK Sylvain 241 Aubigny-en-Laonnois RAVERDY Thierry 115 Audignicourt MOYON Philippe 105 Audigny GUIARD Franck 286 Augy RUFFY Didier 93 Aulnois-sous-Laon DUMAY Denis 1 364 Autremencourt POTART Dominique 185 Autreppes BASSE Paul 187 Autreville GARCIS Francis 837 Azy-sur-Marne LANTOINE Jean-Pierre 399 Bagneux DUBOIS Jean-Marie -

Compostage Brûler Ses Déchets

N°5 Juin 2016 mAG ' Le magazine « spécial déchets ménagers » des habitants de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois CCPV À chaque déchet, À chaque déchet, une solution ! une solution ! NOUVEAU Depuis la mise en place de la tarifi cation incitative des déchets VIDÉO-PROTECTION sur notre territoire, DANS NOS DÉCHÈTERIES nous constatons des 9 ENCOMBRANTS résultats encourageants Le Vice-Président depuis 2013 : chargé des déchets PREMIERS RÉSULTATS Francis Passet -25% de déchets résiduels DE LA REDEVANCE 2 INCITATIVE collectés (bac au couvercle vert) et +28% de tri sélectif (bac au couvercle jaune). Je tiens à remercier les usagers ainsi que les agents de leurs efforts, qui permettent à notre collectivité de maîtriser les coûts des déchets et de réduire notre impact VISITER sur l’environnement. LE CENTRE DE TRI NOUVELLES 0 Cela nous a permis d’investir ces derniers mois dans de 3 INSTALLATIONS POUR LE VERRE L’HABITAT COLLECTIF ET LE TEXTILE nouvelles installations, afi n de garantir un service toujours plus performant : vidéo-protection dans nos déchèteries, installation de bornes à verre nouvelle génération, mise TÉMOIGNAGE COMPOSTAGE 4 en place de colonnes enterrées et aériennes pour l’habitat REDEVANCE INCITATIVE BRÛLER SES DÉCHETS collectif, etc. 5 2 FAUSSE BONNE IDÉE Par ailleurs, pour atteindre les nouveaux objectifs LE TRI POUR LES PROS 3 MENSUALISEZ ambitieux de réduction des déchets fi xés par l’ADEME 6 VOTRE FACTURE (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) qui prévoit notamment de diminuer de moitié LA COMMUNAUTÉ l’enfouissement de nos déchets résiduels d’ici à 2025, 3 DE COMMUNES notre collectivité s’est engagée dans un Plan Local de 6 RÉPOND À VOS Prévention des déchets (PLP) pour les années à venir. -

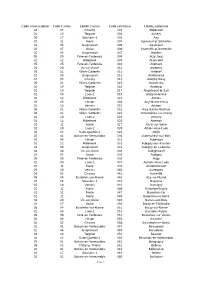

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

Liste Commune Par Zone

Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 2 Aisne Abbécourt Picardie C 2 Aisne Achery Picardie C 2 Aisne Acy Picardie C 2 Aisne Agnicourt-et-SéchellesPicardie C 2 Aisne Aguilcourt Picardie C 2 Aisne Aisonville-et-BernovillePicardie C 2 Aisne Aizelles Picardie C 2 Aisne Aizy-Jouy Picardie C 2 Aisne Alaincourt Picardie C 2 Aisne Allemant Picardie C 2 Aisne Ambleny Picardie C 2 Aisne Ambrief Picardie C 2 Aisne Amifontaine Picardie C 2 Aisne Amigny-Rouy Picardie C 2 Aisne Ancienville Picardie C 2 Aisne Andelain Picardie C 2 Aisne Anguilcourt-le-Sart Picardie C 2 Aisne Anizy-le-Château Picardie C 2 Aisne Annois Picardie C 2 Aisne Any-Martin-Rieux Picardie C 2 Aisne Archon Picardie C 2 Aisne Arcy-Sainte-RestituePicardie C 2 Aisne Armentières-sur-OurcqPicardie C 2 Aisne Arrancy Picardie C 2 Aisne Artemps Picardie C 2 Aisne Artonges Picardie C 2 Aisne Assis-sur-Serre Picardie C 2 Aisne Attilly Picardie C 2 Aisne Aubencheul-aux-BoisPicardie C 2 Aisne Aubenton Picardie C 2 Aisne Aubigny-aux-KaisnesPicardie C 2 Aisne Aubigny-en-LaonnoisPicardie C 2 Aisne Audignicourt Picardie C 2 Aisne Audigny Picardie C 2 Aisne Augy Picardie C 2 Aisne Aulnois-sous-Laon Picardie C 2 Aisne Autremencourt Picardie C 2 Aisne Autreppes Picardie C 2 Aisne Autreville Picardie C 2 Aisne Azy-sur-Marne