Compte Rendu

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Petite Enfance 0-3 Ans

LA PETITE ENFANCE 0-3 ANS LUDO RAM EAJE LAEP VOUS ATTENDEZ UN ENFANT… VOUS ÊTES JEUNE PARENT… VOUS ÊTES ASSISTANTE MATERNELLE… BIENVENUE ! Vous trouverez ici toutes les structures qui accueillent, accompagnent et divertissent vos enfants. Parce que l’accueil des tout-petits est leur priorité, Vienne Condrieu Agglomération et la CAF de l’Isère et du Rhône œuvrent ensemble au service des enfants, de leurs parents et des assistantes maternelles. POUR ACCUEILLIR VOTRE ENFANT • Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) Les crèches et haltes garderies sont regroupées sous le terme commun « d’EAJE ». Les enfants sont accueillis dès la fin du congé maternité jusqu’à l’âge de 4 ans. Ces structures collectives assurent un accueil régulier ou occasionnel à temps plein ou à temps partiel. • Les assistantes maternelles Une assistante maternelle est une personne agréée pour l’accueil à son domicile d’un ou plusieurs enfants. La procédure d’agrément qui conditionne l’accès à cette profession, relève du Département, au titre de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). POUR VOUS INFORMER • Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) Il s’agit de lieux d’accueil et d’information au service des assistantes maternelles et des parents. L’animatrice du RAM propose des rencontres pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle. Chaque commune est couverte par un relais. POUR ÉCHANGER AVEC D’AUTRES PARENTS • Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) Lieu d’accueil et de rencontre entre enfants et parents en présence de professionnels de l’accueil ou bénévoles dont l’objectif est de faciliter le lien enfant-parent et de rompre l’isolement des parents en toute convivialité. -

L'an Deux Mille Huit, Le Vingt Huit Janvier, Le

- JUILLET – DECEMBRE 2012 N° 117 NOVEMBRE 2012 – FEVRIER 2013 N° 118 Sommaire : Le mot du Maire Depuis 3 ans, l’équipe municipale travaille sur l’élaboration du Page 1: Le mot du maire projet de PLU. Suite au diagnostic et à l’élaboration du PADD, le conseil municipal a validé à l’unanimité, le projet de PLU le 25 Page 2 : Compte-rendu du conseil juillet 2012. Puis les Personnes Publiques Associées ont été municipal du 5 décembre 2012 consultées, elles ont toutes données un avis favorable. Les chuzellois se sont ensuite exprimés durant les 6 semaines Compte-rendu du conseil Page 4: d’enquête publique. Le commissaire enquêteur a fait la synthèse municipal du 13 février 2013 de l’ensemble de ces remarques, pour donner également un avis favorable à notre projet, assorti de quelques remarques et Page 11 : Commission scolaire et périscolaire préconisations. Des modifications mineures, n’étant pas de nature à remettre en Page 12 : Budget primitif communal 2013 cause les orientations générales du PADD, ni l’économie générale du projet, ont pu être intégrées dans le document final. Mercred i 20 mars 2013, le conseil municipal a approuvé le PLU dans sa version Page 14: Commission travaux et définitive. urbanisme Je tiens à remercier Gilles GAVIOT-BLANC, adjoint à l’urbanisme ainsi que les membres de sa commission qui se sont beaucoup Page 16: Commission cadre de Vie investis sur ce dossier. Ce nouveau PLU, projet important pour le développement et l’avenir de la commune, permettra de lancer les Page 17 : Commission communale d’action travaux d’aménagement et de construction de logements dans le sociale centre village dont les programmes vous seront présentés lors de la réunion publique qui aura lieu le lundi 25 mars 2013 à 19h00 au Page 18 : Commission bibliothèque Mille Club. -

Syndicat Intercommunal Des Eaux De SEPTEME - OYTIER SAINT OBLAS - SAINT JUST CHALEYSSIN - LUZINAY – CHAPONNAY

Département de l’ISERE Syndicat Intercommunal des Eaux de SEPTEME - OYTIER SAINT OBLAS - SAINT JUST CHALEYSSIN - LUZINAY – CHAPONNAY Protection des captages de la Plaine ETAT PARCELLAIRE PERIMETRES DE PROTECTIONS IMMEDIATE ET RAPPROCHEE 141, Rue Claude Morel - B.P. 4 - 01540 VONNAS DECEMBRE 2012 04.74.50.08.14 - 04.74.50.21.66 Captages de la Plaine PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE Identité des propriétaires : Syndicat Intercommunal des Eaux de SEPTEME – OYTIER SAINT OBLAS – LUZINAY - SAINT JUST CHALEYSSIN – CHAPONNAY Mairie 38780 SEPTEME Code SIREN : 253 802 003 Commune d’OYTIER SAINT OBLAS RESTE AU INDICATIONS CADASTRALES EMPRISE PROPRIETAIRE Sn N° Lieu-dit Nat. Surface Surface N° Surface N° ha a ca ha a ca ha a ca AB 49 Les Sol 5 45 5 45 49 5 45 49 Taissonières AB 148 Les Terre 22 14 22 14 148 22 14 148 Taissonières AB 149 Les Terre 64 72 64 72 149 64 72 149 Taissonières Le propriétaire est le maître d’ouvrage de l’opération Origine de propriété : AB 49 : Propriétaire par acte antérieur au 1er Janvier 1956. AB 148 : Propriétaire aux termes d’un acte de vente dressé le 23 Novembre 2001 par Me MOINE, Notaire à SAINT GEORGES D’ESPERANCHE (38), publié au bureau des Hypothèques de VIENNE le 16 Décembre 2011, volume 2011 P numéro 8925. AB 149 : Propriétaire aux termes d’un acte de vente dressé le 23 Novembre 2001 par Me MOINE, Notaire à SAINT GEORGES D’ESPERANCHE (38), publié au bureau des Hypothèques de VIENNE le 16 Décembre 2011, volume 2011 P numéro 8922. -

Région Rhône Alpes : Liste Commune Par Zone

Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 1 Ain Ambérieux-en-DombesRhône-Alpes C 1 Ain Ambléon Rhône-Alpes C 1 Ain Ambronay Rhône-Alpes C 1 Ain Ambutrix Rhône-Alpes C 1 Ain Andert-et-CondonRhône-Alpes C 1 Ain Anglefort Rhône-Alpes C 1 Ain Apremont Rhône-Alpes C 1 Ain Aranc Rhône-Alpes C 1 Ain Arandas Rhône-Alpes C 1 Ain Arbent Rhône-Alpes C 1 Ain Arbignieu Rhône-Alpes C 1 Ain Arbigny Rhône-Alpes C 1 Ain Argis Rhône-Alpes C 1 Ain Armix Rhône-Alpes C 1 Ain Artemare Rhône-Alpes C 1 Ain Asnières-sur-SaôneRhône-Alpes C 1 Ain Attignat Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-la-Ville Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-le-Châtel Rhône-Alpes C 1 Ain Baneins Rhône-Alpes C 1 Ain Béard-GéovreissiatRhône-Alpes C 1 Ain Beaupont Rhône-Alpes C 1 Ain Belley Rhône-Alpes C 1 Ain Belleydoux Rhône-Alpes C 1 Ain Bellignat Rhône-Alpes C 1 Ain Belmont-LuthézieuRhône-Alpes C 1 Ain Bénonces Rhône-Alpes C 1 Ain Bény Rhône-Alpes C 1 Ain Béon Rhône-Alpes C 1 Ain Béréziat Rhône-Alpes C 1 Ain Bettant Rhône-Alpes C 1 Ain Bey Rhône-Alpes C 1 Ain Billiat Rhône-Alpes C 1 Ain Birieux Rhône-Alpes C 1 Ain Biziat Rhône-Alpes C 1 Ain Blyes Rhône-Alpes C 1 Ain Bohas-Meyriat-RignatRhône-Alpes C 1 Ain Boissey Rhône-Alpes C 1 Ain Bolozon Rhône-Alpes C 1 Ain Bouligneux Rhône-Alpes C 1 Ain Bourg-Saint-ChristopheRhône-Alpes C 1 -

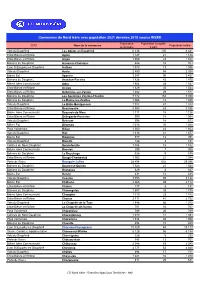

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Rapport D'activité Et Rapport Financier 2017

Rapport d'activité et rapport financier 2017 Rapport d'activité et financier 2017/ Assemblée Générale Ordinaire 16 mars 2018 /Association Nature Vivante / Auteurs Association Nature Vivante Protection de la nature et éducation à l’environnement 4 rue Joseph Veyet 38780 Pont-Evêque 04.74.57.63.78 [email protected] nature-vivante.fr Nature Vivante est une association naturaliste de l’Isère rhodanienne et des Bonnevaux, intervenant sur la connaissance et la protection de la nature. Représentante locale de la FRAPNA Isère, membre du Réseau Patrimoine Naturel et du Réseau d’Education Nature Environnement. Membre de la FMBDS et du GRAINE Rhône-Alpes. Partenaires financiers Jardin Bellegarde-Poussieu St Jean de Bournay Commune de Cour et Buis Partenaires techniques et associatifs Prêle Rapport d'activité et financier 2017/ Assemblée Générale Ordinaire 16 mars 2018/Association Nature Vivante 2 Table des matières 1 ................................................................................................................... T Table des matières .................................................................................................. 3 2 ................................................................................................................... R Rapport d’activité ................................................................................................... 4 3 ................................................................................................................... 1 Pôle Patrimoine Naturel ....................................................................................... -

Liste Des Taxis Conventionnes - Cpam De L'isere

LISTE DES TAXIS CONVENTIONNES - CPAM DE L'ISERE Cette liste à l’usage des assurés permet la recherche des taxis conventionnés par commune. Les données sont traitées par l’Assurance Maladie de l’Isère dans le cadre de ses missions. Elles sont conservées pendant toute la durée nécessaire à leur traitement. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, les professionnels de santé figurant dans cette liste peuvent exercer un droit d’opposition des données les concernant en adressant une demande écrite auprès du Directeur de l’Assurance Maladie de l’Isère ou à son délégué à la protection des données (DPO). En cas de difficultés dans l’application de ce droit, une réclamation peut être introduite auprès de la CNIL. RAISON SOCIALE COMMUNE TELEPHONE TAXI MOULIN OLIVIER AGNIN 06 80 32 31 55 TAXIS ANSELMINO ET FILS SARL ALLEVARD 04 76 97 50 35 TAXI DES ALPES ALLEVARD 06 30 55 37 17 SARL ALLEVARD AMBULANCES ALLEVARD 04 76 45 06 58 ISERE TAXIS ALLEVARD 04 76 63 11 14 MISTRETTA FABRICE AMPUIS 06 77 80 21 96 TAXI GIRLS DRIVER ANJOU 06 74 91 84 49 CORINE TAXI ANJOU 06 64 34 41 08 SOCIETE DES AMBULANCES BERNARD SAB AOSTE 04 74 33 60 30 SARL AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN APPRIEU 04 76 06 52 52 TAXIS DES COULEURS ARANDON 06 08 22 11 66 TAXI LEROY ARTAS 06 24 90 85 09 CABLOCATIONS ASSIEU 06 11 42 64 26 TAXI ST ANTOINE AUBERIVES EN ROYANS 06 45 85 55 97 TAXIS LYNE AUBERIVES SUR VAREZE 06 67 53 85 80 ALTITUDE TAXI AUTRANS 06 85 42 40 66 SAS TAXI DES 4 MONTAGNES AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS 06 74 83 53 20 SARL TAXI FABRICE ET -

Mise En Page 1

Chasse-sur-Rhône Chonas-l’Amballan Chuzelles Estrablin Eyzin-Pinet Jardin Les Côtes-d’Arey Luzinay Moidieu-Détourbe Pont-Évêque Reventin-Vaugris RAPPORT Saint-Romain-en-Gal Saint-Sorlin-de-Vienne Septème D’ACTIVITÉ 2017 Serpaize Seyssuel Communauté d’Agglomération du Pays Viennois Vienne Villette-de-Vienne SOMMAIRE ÉDITO © Lionel Faure G PRÉSENTATION DES SERVICES 3 Vous avez entre les mains le dernier le dernier rapport d’acti- vités de ViennAgglo puisqu’au 1er janvier 2018, ViennAgglo G SERVICES TRANSVERSAUX 9 a fusionné avec la Communauté de Communes de la G ACCESSIBILITÉ 15 Région de Condrieu pour devenir Vienne Condrieu Agglomération. G ÉCONOMIE / EMPLOI 19 L’année 2017 aura été marquée par la préparation de G TOURISME 23 cette fusion et la construction de cette nouvelle G JAZZ À VIENNE 27 agglomération. Je tiens ici à remercier l’ensemble des élus et des services pour leur implication dans le G TRANSPORTS 29 processus qui a permis d’aboutir à la fusion. Ce travail G ENVIRONNEMENT / DÉCHETS 31 a été réalisé en seulement quelques mois en parallèle des missions habituelles de la communauté d’agglo- G ENVIRONNEMENT / NATURE 33 mération au service du territoire et de ses habitants. G ASSAINISSEMENT 35 En effet, l’année 2017 aura vu l’aboutissement de G VOIRIE 45 plusieurs projets importants pour le développement du territoire et la qualité de vie de ses habitants, avec G POLITIQUE DE LA VILLE 47 notamment : G AMÉNAGEMENT URBAIN 53 • L’ouverture du Pôle Petite enfance Graine de Malice à Pont-Évêque qui regroupe un Établissement G ÂGES DE LA VIE 57 d’Accueil du Jeune Enfant de 30 places, un Relais G ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 61 Assistantes Maternelles et un Lieu d’Accueil Enfants Parents et l’ouverture du Petit Martin en vallée de Gère G PÔLE MÉTROPOLITAIN 63 qui a été regroupé avec la micro crèche et qui est G CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 65 désormais ouvert en journée continue. -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

Toutes Les Communes Sont

Localisation géographique de la commune de Charantonnay La commune de Charantonnay est située au sud-est de l'agglomération lyonnaise, dans la partie nord ouest du département de l'Isère. Figure 1 : Carte de situation générale (source CCCND) Charantonnay est au carrefour des routes de Vienne (20 kilomètres), Bourgoin (20 kilomètres), et Lyon (35 kilomètres). Le village est traversé par la RD 53 donnant sur la RD 510 en sortie de village, ces deux axes permettent de relier rapidement la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau, et les agglomérations proches. Ces différentes villes assurent les emplois. De plus l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry se situe à une vingtaine de kilomètres. Charantonnay offre donc la qualité de vie d'un espace rural, le calme, les paysages, la convivialité, aux portes de la ville. Elle est limitrophe des communes de: Saint Georges d'Espéranche et Roche : au Nord Artas : à l'est Saint jean de Bournay et Royas : au sud Beauvoir de marc : à l'ouest. Bref historique de la commune de Charantonnay Charantonnay devait déjà exister dans l'antiquité, mais ce n'est qu'au Moyen Age qu'apparaît son nom pour la première fois, en 857, sur un acte de donation à l'église de Saint Maurice près de Vienne. C'était à l'époque une villa romaine, ce qui désignait, un grand domaine rural comprenant un ensemble de maison d'habitation, de bâtiments d'exploitation agricole, des vignes, des prés, des terres cultivées, des forêts, des cours d'eau, des sources, des moulins et des arbres fruitiers. -

Bulletin Municipal 2017

CHARANTONNAY Bulletin Municipal janvier EDITIONS BUCEREP 2017 Sommaire Mot du maire 3 Lien intergénérationnel 5 Finances 6 Affaires sociales/ CCAS 8 Vie Associative/Animations Environnement 9 Urbanisme 12 Esquisse salle socio-culturelle 14 Bâtiments-voirie 15 Assainissement 17 Enfance jeunesse 18 Réunion publique de sécurité 20 Italie - Jumelage 25 Classes en 6 26 Communauté de communes 27 les 30 ans de la médiathèque Associations 31 Ils ont fait la Une 39 Quelques figures de chez nous 40 Charantonnay en images 41 Etat civil 42 Autorisation de droit du sol 43 Bulletin de Charantonnay Janvier 2017 Création, réalisation et régie publicitaire : Groupe BUCEREP 54 bis, rue Alsace Lorraine - BP 41435 31014 Toulouse Cedex 6 Tél. 05 61 21 15 72 - Fax 05 61 23 02 41 E-mail : [email protected] - web : www.bucerep.com Imprimerie spéciale BUCEREP Dépôt légal : 1er trimestre 2017 La commission communication remercie Bernard Guinet, notre correspondant local du Dauphiné Libéré, pour avoir partagé ses photos. BULLETIN MUNICIPAL DE CHARANTONNAY - JANVIER 2017 1 Mot du maire Je souhaite à travers ce bulletin et au nom de l’équipe municipale vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2017. Qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur et que vous puissiez réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. En 2017 nous allons entamer notre quatrième année de mandat. C’est pour nous l’occasion de faire le bilan de nos réalisations sur les premières années et mettre en perspective les réalisations à venir. Il y a un an nous vous annoncions les projets suivants pour l’année 2016 : rénovation de la salle des fêtes (portes et peinture), la mise en place du nouveau site internet, l’installation d’un panneau lumineux, l’implantation d’un radar pédagogique, l’engagement de notre Agenda D’Accessibilité Programmé avec la mise en conformité des groupes scolaires, et le début des travaux de la maison Maritano. -

Petite Enfance

PETITE ENFANCE RAM EAJE LUDO LAEP VOUS ATTENDEZ UN ENFANT… VOUS ÊTES JEUNE PARENT… Bienvenue ! Vous trouverez ici toutes les structures qui accueillent, accompagnent et divertissent vos enfants. Parce que l’accueil des tout-petits est leur priorité, Vienne Condrieu Agglomération et la CAF de l’Isère et du Rhône œuvrent ensemble au service des enfants et de leurs parents. POUR ACCUEILLIR VOTRE ENFANT • Les établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) Les crèches, haltes garderies, sont regroupés sous le terme commun « d’Établissements d’Accueil du Jeune Enfant » ou EAJE. Les enfants sont accueillis dès la fin du congé maternité jusqu’à l’âge de 4 ans. Ces structures collectives assurent un accueil régulier ou occasionnel à temps plein ou à temps partiel. Pour toute information, adressez-vous au Point Info Mode de Garde. • Les assistantes maternelles : Une assistante maternelle est une personne agréée pour l’accueil à son domicile d’un ou plusieurs enfants. La procédure d’agrément qui conditionne l’accès à cette profession, relève du Département, au titre de la protection maternelle et infantile (PMI). POUR VOUS INFORMER • Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) Un relais est un lieu d’accueil et d’information, au service des assistantes maternelles et des parents. L’animatrice du RAM propose des rencontres pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle. Chaque commune est couverte par un relais. POUR ÉCHANGER AVEC D’AUTRES PARENTS • Les Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAPE) Lieux d’accueil et de rencontre entre enfants et parents en présence de professionnels de l’accueil ou bénévoles : leur objectif est de faciliter le lien enfant-parent, et de rompre l’isolement des parents en toute convivialité.