Università Ca' Foscari Venezia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Making an Erotic Book 2016 Workshop by Cecilia Tan (Ceciliatan.Com)

Making an Erotic Book 2016 Workshop by Cecilia Tan (ceciliatan.com) Book-making Software & Free Stuff You Will Need [Online at http://blog.ceciliatan.com/archives/2994] OpenOffice/NeoOffice/LibreOffice --free/donationware open software "clone" of MS Office suite --OO "Writer" is the Word equivalent OpenOffice Plugins: • Altsearch - Alternative Find/Replace (so you can find non-printing characters) http://extensions.openoffice.org/en/project/alternative-dialog-find-replace-writer-altsearch • Writer2epub (http://extensions.openoffice.org/en/project/writer2epub) GIMP: Image editing software (https://www.gimp.org/downloads/) Cover designs for ebooks must be 1400 pixels x 2100 pixels minimum Free image sources: Pixabay (free portal to Shutterstock) FreeImages.com (very limited, free portal to Getty Images) Cheap image sources: Dreamstime.com iStockphoto (also owned by Getty), Shutterstock, a few others Sigil WYSIWYG epub editing software INDISPENSABLE (https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil) Calibre meant to be used as an ebook library tool but has crude/ugly format conversion functions and DRM stripping functions (https://calibre-ebook.com/download) ePub Zip/ePub Unzip Script that unzips your epub and then puts it back together again, allowing for manual deletion of encrypted files (http://en.freedownloadmanager.org/Mac-OS/ePub-Zip-Unzip-FREE.html) Typesetting and layout Adobe Indesign is the standard, costs $74.99 for one month cloud access, $39.99/mo for 1 yr. Scribus is open source free https://sourceforge.net/projects/scribus/ Epubcheck Online validator: http://validator.idpf.org/ (does files up to 10MB) Barcodes and Createspace Templates: Bookow.com free barcode generator: http://bookow.com/resources.php#isbn-barcode-generator Bookow Free createspace template: http://bookow.com/resources.php#cs-cover-template- generator. -

I Cant Download Apps on Kindle Fire How to Install Marvel Unlimited App on Amazon Kindle Devices

i cant download apps on kindle fire How to install Marvel Unlimited app on Amazon Kindle devices. Hello comic lovers, how’s it going. Today, I’m here with a tutorial on how you can use/install the Marvel unlimited app on your amazon kindle fire devices . Because Amazon’s Fire Tablet restricts users only to the Amazon app store and hence you can’t use apps that are not on their app store. But technically speaking as Amazon’s kindle devices runs on FireOS and that is based on android. So you should be able to use pretty much any android app. And Hence you just need to sideload the app you want. I’m here to tell you exactly how to do that. Two of Amazon’s Kindle devices were able to make it into my list of best tablets for comics. And I already explained there that you can’t use the Marvel Unlimited app on them. But worry not here I’m with this tutorial. And it’s really easy no root required, no ADB commands, no pc required. 1. Allow installation from Unknown Sources. The first step is to enable installation from Unknown sources. Don’t worry it just means from sources other than the app store. Here are the steps: 1. First go to Settings and then click on Security and Privacy . 2. Head over to the Advanced section and then enable Apps from Unknown Sources option. Now you’re good to go for the second step. 2. Download the Marvel Unlimited Apk. Now you need to download apk file for the Marvel Unlimited app. -

Mobile Learning Como Estratégia Para Melhorar a Aprendizagem: Estudo De Um Caso Em Moçambique

UNIVERSIDADE ABERTA INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO Mobile Learning como estratégia para melhorar a aprendizagem: Estudo de um caso em Moçambique DAVID CARLOS FRANCO Mestrado em Informações e Sistemas Empresariais 2020 UNIVERSIDADE ABERTA INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO Mobile Learning como estratégia para melhorar a aprendizagem: Estudo de um caso em Moçambique DAVID CARLOS FRANCO Mestrado em Informações e Sistemas Empresariais Dissertação orientada por José Manuel Emiliano Bidarra de Almeida 2020 RESUMO O mobile learning (m-learning) têm-se revelado importante para suprir as diferentes necessidades de formação de nível superior, na medida em que representa a possibilidade de ampliação das práticas pedagógicas e alcance de maior parte da população, pelo facto dos mesmos poderem aceder às ferramentas da Educação a Distância (EaD) a qualquer momento e em qualquer lugar, principalmente em zonas recônditas. Também no ensino e aprendizagem o potencial dos livros eletrônicos (ebooks) vem se destacando pelo seu papel em ajudarem ao usuário a transformar a leitura passiva em aprendizagem interativa e dinâmica, promovendo desta feita para uma melhor retenção e apropriação das matérias. Tomando essa premissa, o presente estudo numa investigação-ação e de carácter qualitativo, propôs-se a determinar como o m-learning e a utilização de um ebook podem melhorar a aprendizagem, aumentar a motivação e dinamismo no ensino a distância em Moçambique, tomando como caso específico do Instituto Superior de Ciências e Educação a Distância – ISCED. A amostra de estudo -

Freie Software

Freie Software 9. März 2016 von Stefan Baireuther Freie Software Stefan Baireuther 2016 Inhaltsverzeichnis Office..................................................................................................................................................3 Textverarbeitung und DTP........................................................................................................................3 Mindmap.......................................................................................................................................................3 Projektverwaltung......................................................................................................................................3 E-Book...........................................................................................................................................................3 Grafik...................................................................................................................................................4 Viewer...........................................................................................................................................................4 Bildbearbeitung / Zeichnen.......................................................................................................................4 Vektorgrafik / CAD.....................................................................................................................................4 Tools für Bilder............................................................................................................................................4 -

Analysis of the Impact of Public Tweet Sentiment on Stock Prices

Claremont Colleges Scholarship @ Claremont CMC Senior Theses CMC Student Scholarship 2020 A Little Birdy Told Me: Analysis of the Impact of Public Tweet Sentiment on Stock Prices Alexander Novitsky Follow this and additional works at: https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses Part of the Business Analytics Commons, Portfolio and Security Analysis Commons, and the Technology and Innovation Commons Recommended Citation Novitsky, Alexander, "A Little Birdy Told Me: Analysis of the Impact of Public Tweet Sentiment on Stock Prices" (2020). CMC Senior Theses. 2459. https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/2459 This Open Access Senior Thesis is brought to you by Scholarship@Claremont. It has been accepted for inclusion in this collection by an authorized administrator. For more information, please contact [email protected]. Claremont McKenna College A Little Birdy Told Me Analysis of the Impact of Public Tweet Sentiment on Stock Prices Submitted to Professor Yaron Raviv and Professor Michael Izbicki By Alexander Lisle David Novitsky For Bachelor of Arts in Economics Semester 2, 2020 May 11, 2020 Novitsky 1 Abstract The combination of the advent of the internet in 1983 with the Securities and Exchange Commission’s ruling allowing firms the use of social media for public disclosures merged to create a wealth of user data that traders could quickly capitalize on to improve their own predictive stock return models. This thesis analyzes some of the impact that this new data may have on stock return models by comparing a model that uses the Index Price and Yesterday’s Stock Return to one that includes those two factors as well as average tweet Polarity and Subjectivity. -

The Business Value of AWS

The Business Value of AWS Succeeding at Twenty-First Century Business Infrastructure June 2015 Amazon Web Services – The Business Value of AWS June 2015 © 2015, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Notices This document is provided for informational purposes only. It represents AWS’s current product offerings and practices as of the date of issue of this document, which are subject to change without notice. Customers are responsible for making their own independent assessment of the information in this document and any use of AWS’s products or services, each of which is provided “as is” without warranty of any kind, whether express or implied. This document does not create any warranties, representations, contractual commitments, conditions or assurances from AWS, its affiliates, suppliers or licensors. The responsibilities and liabilities of AWS to its customers are controlled by AWS agreements, and this document is not part of, nor does it modify, any agreement between AWS and its customers. Page 2 of 14 Amazon Web Services – The Business Value of AWS June 2015 Contents Abstract 4 Introduction 4 The New Business Infrastructure 5 The Standard for Service in a Digital World 5 How AWS Drives Business Value 6 Clear Obstacles to Innovation 6 Increase Flexibility 7 Enable the Enterprise 8 Using AWS as a Business Enablement Engine 9 Create Value 9 Evolve Strategically 10 Transform Business Operations 11 Maximize Your Investment 13 Conclusion 14 Page 3 of 14 Amazon Web Services – The Business Value of AWS June 2015 Abstract In this whitepaper, you’ll see how you can use AWS to adapt to a changing interconnected market, and take advantage of global responsiveness and minimal barriers to innovation. -

Seniorsks.Eu

Seniors in the Knowledge Society: context, practises and innovation. Paper produced in the framework of the “Seniors in the Knowledge Society” Grundtvig Learning Partnership http://www.seniorsks.eu Roger Esteller-Curto, Pilar Escuder-Mollon (eds.) Universitat Jaume I. Castellón, Spain. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 1 Editors Roger Esteller-Curto Pilar Escuder-Mollon Contributors (alphabetical order) Botsikas, Andreas M. Hellenic Association for Adult Education. Greece. Escuder-Mollon, Pilar. Universitat Jaume I. Spain Esteller-Curto, Roger. Universitat Jaume I. Spain Hofstede, Ad. Erasmus Academie BV. Netherland Jordánová, Barbora. Institute of Educationand Communication. Czech University of Life Sciences Prague, The Czech Republic Kurz, Rosemarie Phd. Österreichische Hochschuelerschaft Karl-Franzens- Universität Graz. Austria. Mineo, Roberta, University of Modena and Reggio Emilia, Italy Ninck, Andreas. Bern. Bern University of Applied Sciences, Switzerland Schneider, Ralph. Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm. Germany. This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported See http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ for more information 2 3 1. Introduction ...................................................................................................................... -

Fire Tv Os 7

Fire Tv Os 7 MSI App Player is an Android emulator that offers a very decent gaming. Amazon Fire HD 8 tablet. Us and locate your favorite ones, without further ado, let us continue. For additional troubleshooting steps on Amazon Fire TV and Fire TV Stick, see Basic Troubleshooting for Amazon Fire TV and Fire TV Stick. Elementary OS Stack Exchange - system installation - What. Go to the Fire Stick menu. It's the best way to enjoy network sitcoms and dramas, local news, and sports without the cost or commitment of cable. The newest model — the Apple TV 4K, which is the 5th generation — has a number of obvious differences and is a revolutionary improvement over earlier Apple TV models. Fire TV Devices. Fire TV OS and Alexa. Best Apps to Watch Free Movies and TV Series on Fire TV or Android TV Box 22nd February 2018 by Hutch Leave a Comment There are a host of different apps and add-ons available online to help you watch the best in entertainment. This is the first remote to include volume buttons, and it also has an on/off button for your TV. This is a ridiculous situation that necessitates you connecting your Fire TV to another network (or using a network cable to plug it directly into your router). 3 (2047421828) Fire TV Stick with Alexa Voice Remote: Fire OS 5. • Unmark the ‘Hide System Apps’ 7. Ensure the Fire TV Stick and the second tablet or smartphone are both connected to the same wifi network. 5/2157 update-kindle-mantis-NS6265_user_2157_0002852679044. -

Download Android on Fire Tablet Download Android on Fire Tablet

download android on fire tablet Download android on fire tablet. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. What can I do to prevent this in the future? If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. Cloudflare Ray ID: 67a06860e841cb04 • Your IP : 188.246.226.140 • Performance & security by Cloudflare. How to sideload Android apps onto an Amazon Fire Tablet. Amazon Fire Tablets are popular for many reasons: how seamlessly they sync with Amazon services, the variety of tablet options, or their very competitive pricing compared to other excellent Android tablets. However, one consistent issue with Fire tablets is app availability. Even though they technically run Android, they're missing access to many apps and features found on competing tablets. The Amazon Appstore has some great options, but plenty of Google Play Store apps can't be added easily. That's where knowing how to sideload Android apps onto an Amazon Fire tablet can be beneficial. How to prepare your Amazon Fire tablet to sideload apps. If you aren't sure what sideloading is, the short explanation is that it's the process of installing an Android app, or APK, directly to your device without doing so from an official app marketplace. -

Amazon.Com Announces Third Quarter Sales up 20% to $20.58 Billion

Amazon.com Announces Third Quarter Sales up 20% to $20.58 Billion Date: 23rd October 2014 SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Oct. 23, 2014-- Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) today announced financial results for its third quarter ended September 30, 2014. Operating cash flow increased 15% to $5.71 billion for the trailing twelve months, compared with $4.98 billion for the trailing twelve months ended September 30, 2013. Free cash flow increased to $1.08 billion for the trailing twelve months, compared with $388 million for the trailing twelve months ended September 30, 2013. Free cash flow for the trailing twelve months ended September 30, 2013 includes cash outflows for purchases of corporate office space and property in Seattle, Washington, of $1.4 billion. Common shares outstanding plus shares underlying stock-based awards totaled 481 million on September 30, 2014, compared with 475 million one year ago. Net sales increased 20% to $20.58 billion in the third quarter, compared with $17.09 billion in third quarter 2013. The favorable impact from year-over-year changes in foreign exchange rates throughout the quarter on net sales was $13 million. Operating loss was $544 million in the third quarter, compared with operating loss of $25 million in third quarter 2013. Net loss was $437 million in the third quarter, or $0.95 per diluted share, compared with net loss of $41 million, or $0.09 per diluted share, in third quarter 2013. “As we get ready for this upcoming holiday season, we are focused on making the customer experience easier and more stress-free than ever,” said Jeff Bezos, founder and CEO of Amazon.com. -

Public Version

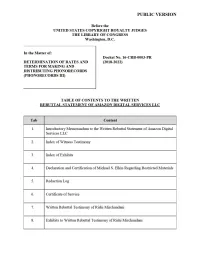

PUBLIC VERSION Before the UNITED STATES COPYRIGHT ROYALTY JUDGES THE LIBRARY OF CONGRESS Washington, D.C. In the Matter of: Docket No. 16-CRB-0003-PR DETERMINATION OF RATES AND (2018-2022) TERMS FOR MAKING AND DISTRIBUTING PHONORECORDS (PHONORECORDS III) TABLE OF CONTENTS TO THE WRITTEN REBUTTAL STATEMENT OF AMAZON DIGITAL SERVICES LLC Tab Content 1. Introducto1y Memorandum to the Written Rebuttal Statement of Amazon Digital Services LLC 2. Index of Witness Testimony 3. Index of Exhibits 4. Declaration and Ce1i ification of Michael S. Elkin Regarding Restricted Materials 5. Redaction Log 6. Ce1i ificate of Se1v ice 7. Written Rebuttal Testimony ofRishi Mirchandani 8. Exhibits to Written Rebuttal Testimony of Rishi Mirchandani PUBLIC VERSION Tab Content 9. Written Rebuttal Testimony of Kelly Brost 10. Exhibits to Written Rebuttal Testimony of Kelly Brost 11. Expert Rebuttal Repo1i of Glenn Hubbard 12. Exhibits to Expe1i Rebuttal Repoli of Glenn Hubbard 13. Appendix A to Expert Rebuttal Repo1i of Glenn Hubbard 14. Written Rebuttal Testimony ofRobe1i L. Klein 15. Appendices to Written Rebuttal Testimony ofRobe1i L. Klein PUBLIC VERSION Before the UNITED STATES COPYRIGHT ROYALTY JUDGES Library of Congress Washington, D.C. In the Matter of: DETERMINATION OF RATES AND Docket No. 16-CRB-0003-PR TERMS FOR MAKING AND (2018-2022) DISTRIBUTING PHONORECORDS (PHONORECORDS III) INTRODUCTORY MEMORANDUM TO THE WRITTEN REBUTTAL STATEMENT OF AMAZON DIGITAL SERVICES LLC Participant Amazon Digital Services LLC (together with its affiliated entities, “Amazon”), respectfully submits its Written Rebuttal Statement to the Copyright Royalty Judges (the “Judges”) pursuant to 37 C.F.R. § 351.4. Amazon’s rebuttal statement includes four witness statements responding to the direct statements of the National Music Publishers’ Association (“NMPA”), the Nashville Songwriters Association International (“NSAI”) (together, the “Rights Owners”), and Apple Inc. -

Overview of Amazon Web Services

Overview of Amazon Web Services December 2015 Amazon Web Services Overview December 2015 © 2015, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Notices This document is provided for informational purposes only. It represents AWS’s current product offerings and practices as of the date of issue of this document, which are subject to change without notice. Customers are responsible for making their own independent assessment of the information in this document and any use of AWS’s products or services, each of which is provided “as is” without warranty of any kind, whether express or implied. This document does not create any warranties, representations, contractual commitments, conditions or assurances from AWS, its affiliates, suppliers or licensors. The responsibilities and liabilities of AWS to its customers are controlled by AWS agreements, and this document is not part of, nor does it modify, any agreement between AWS and its customers. Page 2 of 31 Amazon Web Services Overview December 2015 Contents Contents 3 Introduction 4 What Is Cloud Computing? 4 Six Advantages of Cloud Computing 5 Global Infrastructure 5 Security and Compliance 6 Security 6 Compliance 7 Amazon Web Services Cloud Platform 7 Compute 8 Storage and Content Delivery 12 Database 14 Networking 15 Developer Tools 17 Management Tools 17 Security and Identity 19 Analytics 21 Internet of Things 24 Mobile Services 25 Application Services 26 Enterprise Applications 27 Next Steps 28 Conclusion 29 Contributors 29 Document Revisions 29 Notes 29 Page 3 of 31 Amazon Web Services Overview December 2015 Introduction In 2006, Amazon Web Services (AWS) began offering IT infrastructure services to businesses in the form of web services—now commonly known as cloud computing.