Monselice Durante La Seconda Guerra Mondiale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Padova E Provincia

venerdì 12 giugno 2015 - Pagina 1 Autore Zamboni Roberto - www.dimenticatidistato.com - Tratto da “Elenco nazionale - comune di nascita” Le fonti principali dalle quali sono stati tratti i dati riportati di seguito sono: 1) Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra (Onorcaduti): (1a) Elenco digitale dei 16.079 Caduti italiani della 2a Guerra mondiale (civili e militari), sepolti nei cimiteri militari italiani di Amburgo, Berlino, Bielany, Francoforte sul Meno, Monaco di Baviera e Mauthausen (elenco ottenuto da Onorcaduti nel marzo del 2009); (1b) Elenco alfabetico digitale e posizioni di sepoltura dei Caduti sepolti nei cimiteri militari italiani di Amburgo, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera (Onorcaduti - 5 ottobre del 2001). 2) Archivium Secretum Vaticanum / Cav 52: (2a) «Inter Arma Caritas» - L'Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra, istituito da Pio XII (1939-1947) - A cura di Francesca Di Giovanni e Giuseppina Roselli. Presentazione di Sergio Pagano (2004) - Volume 1 / Inventario, volume 2 / Documenti; (2b) Schedario digitalizzato (schede di ricerca in formato digitale, dei militari e dei civili di cui si chiesero notizie tra il 1939 e il 1947). 3) Archivio privato Zamboni - Elenco digitalizzato delle posizioni tombali del Cimitero Militare Italiano di Mauthausen (tratto dal registro delle sepolture del cimitero di Mauthausen). 4) Associazione Nazionale Ex Deportati (Milano) - Presidenza Nazionale - «Archivio Tibaldi» - Elenco digitalizzato dei deportati italiani -

Istituti Comprensivi Della Provincia Di Padova

ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Istituzione scolastica comune tel mail web ICS 'Vittorino da Feltre' Abano Terme 049.8600360 [email protected] www.icabanoterme.edu.it ICS 'M. Valgimigli' Albignasego 049.710031 [email protected] www.icalbignasego.gov.it ICS 'E. De Amicis' Borgo Veneto 0429.89104 [email protected] www.icmegliadino.gov.it ICS 'Borgoricco' Borgoricco 049.5798016 [email protected] www.icborgoricco.net ICS 'Cadoneghe' Cadoneghe 049.700660 [email protected] www.iccadoneghe.gov.it ICS 'Campodarsego' Campodarsego 049.9299890 [email protected] www.scuolecampodarsego.edu.it ICS 'G. Parini' Camposampiero 049.5790500 [email protected] www.icscamposampiero.edu.it ICS 'Carmignano-Fontaniva' Carmignano di Brenta 049.5957050 [email protected] www.icscarmignanofontaniva.edu.it ICS 'Comuni della Sculdascia' Casale di Scodosia 0429.879113 [email protected] www.icsculdascia.gov.it ICS 'Casalserugo-Bovolenta' Casalserugo 049.643031 [email protected] www.ics-casalserugo.gov.it ICS 'Cervarese Santa Croce' Cervarese Santa Croce 049.9915871 [email protected] www.comprensivocervarese.it ICS 'di Cittadella' Cittadella 049.5970442 [email protected] www.iccittadella.edu.it www.istitutocomprensivodicodevigo. ICS 'Codevigo' Codevigo 049.5817860 [email protected] edu.it ICS 'N. Tommaseo' Conselve 049.9500870 [email protected] www.ictommaseo.edu.it ICS 'A. Manzoni' Correzzola 049.9760129 [email protected] www.icscorrezzola.it ICS 'Curtarolo -

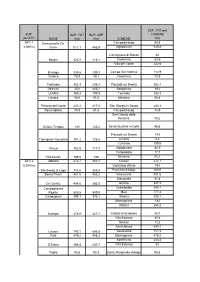

POSTI PER Contratti a Tempo Determinato

Profilo Collaboratore scolastico: Posti disponibili per CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO a.s. 2020/21 posti part- posti al posti al Scuola Comune time Ore Note 31/8/2021 30/6/2021 30/6/2021 IC DI ABANO TERME ABANO TERME 1 18 ore IIS ALBERTI ABANO TERME 1 30 ore IPSAR P.D'ABANO ABANO TERME 1 24 ore CTP ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 1 12 ore 18 ore IC DI ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 7 2 12 ore IC E. DE AMICIS BORGO VENETO 1 30 ore IC DI BORGORICCO BORGORICCO 1 1 12 ore IC DI CADONEGHE CADONEGHE 1 1 18 ore IC DI CAMPODARSEGO CAMPODARSEGO 1 1 24 ore I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI" CAMPOSAMPIERO 1 1 18 ore IIS I.NEWTON-PERTINI CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO 2 1 18 ore IC CARMIGNANO-FONTANIVA CARMIGNANO DI BRENTA 6 1 30 ore 18 ore IC CASALE DI SCODOSIA CASALE DI SCODOSIA 2 12 ore IC DI CASALSERUGO CASALSERUGO 1 DI CERVARESE SANTA CROCE CERVARESE SANTA CROCE 1 1 1 18 ore CTP CITTADELLA CITTADELLA 1 I.I.S. "A MEUCCI" - CITTADELLA CITTADELLA 1 30 ore IC DI CITTADELLA CITTADELLA 9 1 IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA CITTADELLA 1 1 18 ore posti part- posti al posti al Scuola Comune time Ore Note 31/8/2021 30/6/2021 30/6/2021 ITE GIRARDI -CITTADELLA CITTADELLA 1 12 ore IC DI CODEVIGO CODEVIGO 2 2 1 18 ore IC DI CONSELVE CONSELVE 1 1 18 ore IC DI CORREZZOLA CORREZZOLA 3 1 24 ore IC DI CURTAROLO CURTAROLO 1 24 ore IC CARRARESE EUGANEO DUE CARRARE 1 1 30 ore IC PASCOLI ESTE 1 1 1 21 ore IIS "ATESTINO" ESTE 1 1 18 ore IIS "EUGANEO" ESTE 1 1 IIS "FERRARI" ESTE 1 2 12 ore; 12 ore; IC DI GALLIERA VENETA GALLIERA VENETA 1 1 1 24 ore 13 ore; 18 ore; IC GRANTORTO E S. -

Distretto Militare Di Padova- Ruoli Matricolari

Pe:.R K\C...M\Ei'6Efi!E. B,\JOl.0 ')\fì,8 O ... C\KE: 'b, \J\....'.) u fF1 �,R Lt-. o .::cl·-rn \ e P\\.E. 1 f<.IVoL�E.�..SI ?,F.,'f:.'5So L UFF1 -Gio- ----SICRI C ES(;..,:Zc., rio - \.J\� E1Rl)R 1� '1...:, o::d.8� Ro1if\ I lé.L. 06. 4-=f- ..55 �558 C'?. 4b 9-i 3-i 6 "::f ot0aR.1 F, ce� )tt:: \ \. J · �.,\ "Ft::.:.A CASE�MPt N�tAK O '......iA ' { · ,. U\f\ �?t'R\Ol?ì dLt RorlA o�. C..1- 3581.0b MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA UFFICIO LEVA DI PADOVA - DISTRETTO DI PADOVA Le liste di leva di Padova risultano divise per mandamento e per classe. Vi sono compresi anche i volumi relativi alle liste di revisioni dei riformati e rivedibili di Padova e provincia . 1 mandamenti (n.9) comprendono a loro volta un certo numero di comuni secondo la seguente suddivisione: 1. Mandamento di Camposampiero. Comprende i seguenti 15 comuni: · Borgoricco San Giorgio delle Pe1tiche Campo San Martino San Michele delle Badesse Campodarsego Sant'Eufemia Camposampiero Santa Giustina in Colle Cmtarolo Trebaseleghe · Loreggia Villa del Conte Massanzago Villanova di Camposampiero Piombino Dese - 2. Mandamento di Cittadella. Comprende i seguenti 10 comuni: Cittadella Gazzo Padovano Carmignano di Brenta San Giorgio in Bosco Fontaniva San Martino di Lupari Galliera Veneta San Pietro in Gù Grantorto Tombolo Classe 1857: Mandamento di CAMPOSAMPIERO n. 100 Mandamento di CITTADELLA n. 101 Mandamento di CONSELVE n. 102 Mandamento di ESTE n. 103 Mandamento di MONSELICE n. -

Padova-Piove Di Sacco-Correzzola-Cantarana

Linea - E002 - PADOVA-PIOVE DI SACCO-CORREZZOLA-CANTARANA Vettore Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Cadenza fer fer fer fsc fVsc Sfns fsc fVsc Ssc fVsc fVns fVsc Sfns Note PP YH PADOVA AUTOSTAZIONE 10.45 . 12.25 12.40 13.15 13.15 . 14.10 14.10 17.45 17.45 18.30 18.30 PADOVA P.BOSCHETTI 10.48 . 12.28 12.43 13.18 13.18 . 14.13 14.13 17.48 17.48 18.33 18.33 PADOVA OSPEDALE 10.50 . 12.30 12.45 13.20 13.20 . 14.16 14.15 17.51 17.50 18.36 18.35 PADOVA PONTECORVO V.FACCIOLATI 10.53 . 12.33 12.48 13.23 13.23 . 14.20 14.18 17.55 17.53 18.40 18.38 PADOVA VOLTABAROZZO 11.00 . 12.40 12.55 13.30 13.30 . 14.28 14.25 18.06 18.00 18.51 18.45 RONCAGLIA 11.03 . 12.43 12.58 13.33 13.33 . 14.31 14.28 18.10 18.03 18.55 18.48 P.TE SAN NICOLO' 11.07 . 12.47 13.02 13.37 13.37 . 14.35 14.32 18.14 18.07 18.59 18.52 LEGNARO 11.11 . 12.51 13.06 13.41 13.41 . 14.39 14.36 18.18 18.11 19.03 18.56 VIGOROVEA 11.17 . 12.57 13.12 13.47 13.47 . 14.45 14.42 18.24 18.17 19.09 19.02 BV. BRUGINE 11.18 . -

SUP. SUP. TOT Per COMUNE Per

SUP. TOT per SUP. SUP. TOT SUP. ASP COMUNE per ATC NOME (ha) (ha) COMUNE (ha) ATC 1Barrucchella Ca' Campodarsego 84,3 3.086 haFarini 611,1 456,9 Vigodarzere 526,8 Carmignano di Brenta 42 Boschi 125,9 115,1 Fontaniva 83,9 Villa del Conte 222,6 Busiago 335,5 299,3 Campo San Martino 112,9 Colonia 72,9 40,1 Fontaniva 72,9 Contarina 352,4 236,4 Piazzola sul Brenta 352,4 Desman 503 405,7 Borgoricco 503 La Mira 160,3 109,8 Tombolo 160,3 Lissaro 55,8 51,8 Mestrino 55,8 Palazzo del Conte 243,3 217,8 San Giorgio in Bosco 243,3 Reschigliano 74,5 61,8 Campodarsego 74,5 San Giorgio delle Pertiche 89,2 Guizze-Tergola 148 125,4 Santa Giustina in Colle 58,8 Piazzola sul Brenta 143 Tremignon Vaccarino 151,2 125,5 Limena 8,2 Curtarolo 109,6 Vanzo 142,5 117,3 Vigodarzere 32,9 Campodoro 17,7 Villa Kerian 109,8 106 Mestrino 92,1 ATC 2 Abbazia 272,7 252,1 Carceri 272,7 6.204 ha Vighizzolo d'Este 154 Barchessa al Lago 314,6 303,5 Piacenza d'Adige 160,6 Boara Pisani 481,6 463,2 Vescovana 481,6 Stanghella 57,4 Ca' Conti/2 404,6 383,5 Granze 347,2 Campagnazza Castelbaldo 348,1 Pajette 525,5 509,9 Masi 177,4 Campagnon 399,1 376,1 Urbana 399,1 Montagnana 182 Urbana 268,2 Grompe 478,9 427,1 Casale di Scodosia 28,7 Villa Estense 31,6 Granze 14,2 Sant'Urbano 540,1 Lavacci 743,1 696,8 Vescovana 157,2 Palù 475,2 448,3 Montagnana 475,2 Sant'Elena 233,4 S.Elena 298,4 287,7 Villa Estense 65 Taglie 95,8 93,3 Santa Margherita d'Adige 95,8 Tre Canne 218,4 216,8 Vighizzolo d'Este 218,4 Val Vecchia - Val Casale di Scodosia 348,8 Nuova 673 662,3 Merlara 324,2 Valli 202,8 197,3 -

Il Tesoretto Dimenticato in Banca Oltre 1400 Conti Correnti E Libretti Di Deposito «Dormienti» Di Claudio Malfitano Più Di 1.400 Conti Dormienti Nel Padovano

MC6POM...............06.12.2008.............20:31:09...............FOTOC24 il mattino DOMENICA 7 dicembre 2008 25 PADOVAECONOMIA Il ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha annuciato che il Tesoro incasserà le somme in giacenza negli istituti di credito Il tesoretto dimenticato in banca Oltre 1400 conti correnti e libretti di deposito «dormienti» di Claudio Malfitano Più di 1.400 conti dormienti nel Padovano. In pratica al- meno 1 milione e 200 mila eu- La benzina ro «dimenticati» tra depositi Quasi 800 milioni e libretti, in banca come in po- sta, che non registrano movi- incassati dallo Stato prezzi bassi menti da almeno 10 anni. E Il caso del signor che verranno «incamerati» I prezzi dei carburanti dallo Stato tra dieci giorni, Eugenio Antico continuano a scendere sul- quando scade il termine per la scia del crollo delle quo- «risvegliare» il proprio conto di Pontelongo e di tazioni internazionali del dimenticato rivolgendosi alle petrolio. E per il primo banche. Per chi non lo farà ci Jessica Bellotto ponte invernale sulla na- sarà un’altra possibilità, ma ve è una notizia positiva: bisogna rivolgersi al ministe- un risparmio rispetto alle ro dell'Economia. I soldi po- Feste 2007 di oltre 11 euro tranno essere recuperati per per ogni rifornimento com- altri 10 anni. pleto di un'auto di media UN MILIONE DI EURO. cilindrata se la vettura è a Alcuni proprietari risultano benzina, oltre 8,5 euro in nati più di cento anni fa: po- meno se è diesel. Per chi trebbero essere morti senza ha deciso di trascorrere eredi. Oppure gli eredi ignora- questo primo ponte del- no l'esistenza del conto. -

Centri Fisioterapia Convenzionati

CENTRI FISIOTERAPIA CONVENZIONATI PR CITTA' CAP RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO TELEFONO BL BELLUNO 32100 DASSI ENRICO VIA VITORIO VENETO 158/L 0437931827 PD CRESPANO DEL 31017 L'IMMOBILIARE SRL TERME VIA SCALABRINI 4 04231990858 GRAPPA DEI COLLI ASOLANI PD TREBASELEGHE 35010 POLIMEDICA SRL - VIA CASTELLANA 13 0499387040 TREBASELEGHE - FISIO PD ALBIGNASEGO 35020 FISIO E C. SNC DI VIA SAN GREGORIO BARBARIGO 18 0498625808 PELLIZZARI SERENA PD PONTE SAN NICOLO 35020 DIOLI ALBERTO - PONTE VIA FIRENZE 14/A 3472602075 PD MONTAGNANA 35044 CENTRO MEDICO VIA MATTEOTTI 40/1 0429841323 FISIOKINESIS SRL RO ADRIA 45011 FISIOGEA SRL VIA FRANCESCO BOCCHI 29 042622330 TV MOGLIANO VENETO 31021 STUDIO DI FIOSIOTERAPIA E VIA FRANCESCO BARACCA 7 3291589793 RIEDUCAZIONE POSTURAL .. TV DOSSON DI CASIER 31030 ROVERE ALESSANDRO VIA CATTANEO 2 0422382212 FISIOTERAPIA DI ROVERE A .. 1 / 13 CENTRI FISIOTERAPIA CONVENZIONATI PR CITTA' CAP RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO TELEFONO VE DOLO 30031 DIOLI ALBERTO - DOLO VIA IPPOCRATE 2 3472602075 VI MALO 36034 FISIOTERAPIA FILANDA VIA CARDINAL DE LAI 10/3 3382271288 CORIELLI VI CREAZZO 36051 DALL'OSTO ANDREA PIAZZA DEL COMUNE 17 3460949070 VI BASSANO DEL 36061 CENTRO MEDICO DI VIA CERERIA 4 0424524167 GRAPPA FISIOTERAPIA SRL - BASSA .. VR BARDOLINO 37011 PIETROPOLI ANDREA VIA DELL'ALPINO 24 3460052947 VR SAN GIOVANNI 37057 IELUZZI MASSIMILIANO VIA 4 NOVEMBRE, 18 3475075686 LUPATOTO PD PADOVA 35124 VILLA FERRI MEDICA - VIA BOSCO PAPADOPOLI 4 A 0498622020 SHESAU SRL TV RESANA 31023 REBELLATO FISIOMEDICAL VIA CASTELLANA 65/B 0423719191 -

Mappa Delle Linee Extraurbane

MAPPA DELLE LINEE EXTRAURBANE Abano T. Piazza Fontana Padova Arcella Abano T. Villa Rigoni Padova Autostazione Abano Terme Stazione Padova Bassanello A B C D E F G H i Adria Padova Brusegana Aeroporto Marco Polo Padova Camin LEGENDA SCHEMA DELLE CORSIE DELL’AUTOSTAZIONE DI PADOVA INTERURBAN BUS TERMINAL Agna Padova Chiesanuova KEYS Viale della Pace, 1 - GPS: 45.4162111,11.8833668 e 029 Agripolis Campus Padova Corso Milano 1 e 036 1 Agugliaro Padova Guizza e 071 Capolinea e 038 Albignasego Padova Mandria Corsia 1 Corsia 3 Corsia 5 Corsia 7 Corsia 9 Corsia 11 First/last stop Platform 1 Platform 3 Platform 5 Platform 7 Platform 9 Platform 11 Corsia 13 Anguillara Veneta Padova Montà Linea 53E Platform 13 Arquà Petrarca Padova Ospedale Civile e 003 e 037 e 007 e 071 e 017 e A e071 Linea in transito e 041 Arre Padova Piazza Mazzini Running line e 006 e 033 e 073 e 018 e AT e 035 e 019 e ATL Arsego Padova Pontevigodarzere TSF e 060 Arzercavalli Padova Riviere Fermata di interscambio e 021 Bassano del Grappa e 040 e 020 e M Corsia 14 e 021 TSF Platform 14 Arzerello Padova S.Carlo Connection stop e 026 e T e 074 Arzergrande Padova Sacro Cuore Linea 101 e 031_6 e TL Padova Stanga Rosà e 001 VCE Linea feriale e festiva e 080 e 015 Badia Polesine Padova via Giotto Weekdays and Holydays e 002 e 010 Bus a lunga percorrenza Bagnoli di Sopra Padova via Toti 2 e 004 e 013 e 062 Long-distance buses 2 Baone Padova Voltabarozzo Linea prolungata Linea 208 e 005 e 016 Linea 80 e 063 Barbano Vicentino Padova Zona Industriale Cusinati Barbarano Palugana Extension -

Comune Di Villa Del Conte E Assume Un Ruolo Determinante

1 il Periodico di informazione locale del Comune di Titolo dell’articolo, in due righe, blackVILLA grassetto, del corpo CONTE28 SottotitoloPeriodico di informazione locale del Comune dell’articolo, di Villa del Conte - Autorizzazione in fase di inregistrazione heavy, - Anno I - n° 1 - Chiuso corpo il 29/11/2019 - Tiratura: 20 2.500 copie - Direttore editoriale: Antonella Argenti Consigliere referente: Elena Vittadello - Direttore responsabile: Luca Marin - Caporedattore: Nicoletta Masetto - Proprietario ed Editore: Punto Edizioni, via Aurelia 47, Loreggia (PD) - Stampa: Grache TP snc pag. 2 pag. 4 pag. 6 pag. .. Lavori pubblici, il punto Per una miglior Per una città della Salute Cultura, Rubriche sui Progetti del Comune Qualità della vita e del Sociale e Turni Farmacie AREA VENETO EDITORIALE DEL SINDACO 3 Sindaco Antonella Argenti Lettera 51 anni Personale, Sanità, Territorio, alla cittadinanza Politiche Giovanili, Biblioteca, Carissimi concittadini Istruzione, Cultura, e concittadine Pari Opportunità Dal recente avvio del nostro mandato amministrativo è sempre pre- Sforziamoci allora tutti di porre in essere una narrazione, un raccon- ziosa l’occasione per riflettere, ogni giorno, su quanto siamo impegna- to di Villa del Conte che dia a tutti un’immagine viva e pulsante del ti a fare, sulle idealità e le motivazioni che, per volontà espressa dal nostro paese, e nel quale i protagonisti sono le generazioni che corpo elettorale, come Amministratori abbiamo il compito di onorare. abbiamo davanti. E come sempre dico a tutta la squadra di Am- Quando ero studentessa all’università, mi rimase impressa l’origine ministratori: “tiriamoci su le maniche dunque e occupiamoci della della parola “sindaco” che, secondo l’etimologia greca, significa città. -

Elenco Strade Provinciali

Gennaio 2015 Provincia di Padova Limitazioni al traffico SP/Tr/Dir Denominazione Percorso Limiti di sagoma Carreggiata < 6m Carreggiata 6,00m – 7,00m Carreggiata ≥ 7,00 m 1/0/0 dell'Adige Ca' Morosini – Boara Pisani - Anguillara Veneta Km 0+000 – 23+245 2/0/0 Romana Padova - Montegrotto Km 4+400 – 7+287 2/0/1 Romana – dir. Abano dir. per Abano Terme Km 0+000 – 0+300 3/1/0 Pratiarcati S. Giacomo – Bovolenta Km 8+900 – 11+000 Km 8+070 – 8+900 Km 11+700 – 16+000 Km 11+000-11+700 3/2/0 Pratiarcati Bovolenta - Anguillara Veneta Km 16+000 – 29+500 Km 29+500 – 30+500 Km 30+500 – 38+298 3/3/0 Circonvallazione Circonvallazione Bovolenta Km 16+140 – 16+640 4/0/0 Porto Vigorovea – Brugine – Arzerello Km 5+900 – 6+300 Km 0+000 – 5+900 Km 6+300 – 7+410 4/0/0 Porto Arzerello – Arzergrande - Codevigo Km 19+906 – 20+900 Km 20+900 – 22+500 Km 22+500 – 25+000 Km 25+000 – 26+010 4/0/1 dir. Campagnola Campagnola – Piove di Sacco Km 0+000 – 2+900 5/0/0 Amnia Monselice – Tribano – Bagnoli di S. - Agna Km 0+690 – 0+750 Km 2+000 – 7+000 Km 0+750 – 2+000 Km 8+000 – 20+000 Km 7+000 – 8+000 Km 20+000 – 20+943 6/0/0 di Cà Borin Monselice - Baone - Este Km 4+200 - km 8+242 Km 2+500 – 4+200 Km 0+524 – 2+500 6/0/1 dir Arquà Arquà Petrarca Km 0+000 - 2+850 7/0/0 Balduina Cà Morosini - Balduina - Piacenza d'Adige Km 0+000 – 6+540 8/0/0 dei Bersaglieri S.Elena – Granze – Vescovana – Barbona Km 3+751 – 8+000 Km 8+000 – 10+500 Km 10+500 – 14+778 8/0/1 dei Bersaglieri - dir. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus E038

Orari e mappe della linea bus E038 E038 Padova - Tavo - Arsego - Onara - Cittadella Visualizza In Una Pagina Web (Deviazione Cavino) La linea bus E038 (Padova - Tavo - Arsego - Onara - Cittadella (Deviazione Cavino)) ha 4 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Cittadella Consorzio: 12:40 - 14:55 (2) Cittadella Ospedale: 13:55 (3) Padova Autostazione: 06:10 (4) Villa Del Conte: 12:40 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus E038 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus E038 Direzione: Cittadella Consorzio Orari della linea bus E038 44 fermate Orari di partenza verso Cittadella Consorzio: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 12:40 - 14:55 martedì 12:40 - 14:55 Padova Autostazione (Corsia 13) Viale della Pace, Padova mercoledì 12:40 - 14:55 Padova Arcella giovedì 12:40 - 14:55 124 Via Tiziano Aspetti, Padova venerdì 12:40 - 14:55 Padova S. Carlo sabato Non in servizio 6A Via Guido Reni, Padova domenica Non in servizio Padova Saimp Via Guido Reni, Padova P.Vigodarz. Cassa R. Informazioni sulla linea bus E038 Pontevigodarzere Direzione: Cittadella Consorzio Via Tura Cosmé, Padova Fermate: 44 Durata del tragitto: 69 min Vigodarzere Bar La linea in sintesi: Padova Autostazione (Corsia 71 Via Roma, Vigodarzere 13), Padova Arcella, Padova S. Carlo, Padova Saimp, P.Vigodarz. Cassa R., Pontevigodarzere, Vigodarzere Vigodarzere Bar, Vigodarzere, Vigodarzere Municip., V. Zanella 1, Via Roma, Vigodarzere V. Zanella, Saletto Di Vigodarzere, Terraglione, Due Case, Tavo R, S. Maria Di Non, S. Maria Di Non 2, S.M. Vigodarzere Municip. Di Non Scuole, Molini, Poncia, Bosco Di Arsego, Arsego, De Toni, Marsango Arneg, Marsango, V.